地铁隧道下穿漕运明渠

王 鹏

1 工程概况

北客站出入段线在RDK0+230~RDK0+285段从漕运明渠下穿通过,漕运明渠为开放式排污泄洪通道,东西走向,渠帮和渠底经人工修筑和加固,采用浆砌石衬砌,流向自西向东,明渠上口宽约26.0 m,底口宽约 13.0 m,深约 5.7 m,水位变化较大,平常水深1 m左右,雨季成泄洪通道,水深2 m以上。区间出入线段主体结构为单层双跨(局部单跨)箱形框架结构,基坑埋深14.8 m,顶部距离明渠底3.7 m。区间过漕运明渠段沿线路方向北侧为鱼塘,现状完好,南侧鱼塘干涸,现为空地;西侧距区间结构边约60 m为文景路跨漕运明渠路桥,现状完好,交通不繁忙。

2 调整方案

设计施工方案是在RDK0+230处有一排钻孔灌注桩,先施工南侧,待南侧主体施工完毕后,把漕运明渠改道在完成的主体结构上,后施工北侧部分,北侧主体施工完成后把漕运明渠改回原处。

因征地拆迁和设计变更影响工期,原计划2008年10月15日改渠段开工,现在2008年12月15日才开工。按设计施工方案先施工南侧,待南侧主体施工完毕后,把漕运明渠改道在完成的主体结构上,后施工北侧部分,北侧主体施工完成后改回原处。此方案2009年4月1日前不能把漕运明渠改回原处。根据实际情况,要在2009年4月1日前把漕运明渠改回原处,先把漕运明渠改在RDK0+230的钻孔灌注桩南侧,施工漕运明渠下的主体结构,主体结构完成后把漕运明渠改回原处,然后施工南侧主体结构,以保证2009年4月1日前把漕运明渠改回原处。

为满足渠北侧通道要求,原设计中漕运明渠改渠采用拉森式Ⅳ钢板桩围堰,在围堰两侧各打一排钢板桩,桩长15 m,其中出地面5 m。根据我方进行多次调查和多方调研,此种钢板桩加工周期与施工周期均很长,成本费用又较大,而且此段施工场地受征地延误近2个月,但在汛期必须恢复原河道,因此改渠工作和此段结构主体施工工期紧迫,又考虑到钢板桩属于一次性摊销材料(使用后并无其他用途),所以在施工期间临时取消改渠后北侧的汽车通道,仅通行非机动车,同时取消拉森式Ⅳ钢板桩,调整为草袋围堰。

3 施工方案

临时改渠方案共分为五部施作:一期施工临时改渠工程,渠宽6.0 m,渠帮和渠底均采用浆砌石衬砌。二期施工明渠两端的围堰,要求先施工进水围堰后施工出水围堰。三期施工跨明渠结构,跨明渠段围护结构增设旋喷桩止水帷幕,基坑内进行基底加固,采用直径600 mm的单管旋喷桩,间距1.2 m梅花形布置,分界里程为RDK0+231.075,中间设置围护桩,主体内设置堵头墙。四期施工是恢复既有明渠,要求和既有明渠结构形式相同,并注意施工质量,不出现漏水。五期施工出入段线漕运明渠南侧的主体工程。

4 施工工艺

施工工艺如下:

1)在原渠南侧开挖一道新的渠道,渠帮和渠底均采用浆砌石衬砌。2)把改渠渠道修好,用砂袋围堰把渠水封堵,使水改道从新修的水渠流水。3)砂袋围堰中放置一层彩条布,砂袋围堰后面铺设一层彩条塑料布,再回填黄黏土。4)背水面一侧用黄黏土填平,把钻孔围护桩和止水旋喷桩桩顶标高加高2 m,以利防水及施工作业。5)改后的渠北侧上部取消道路,只保留南侧通道,同时加宽到8 m。6)漕运明渠采用2台旋挖钻机,钻孔桩每6根桩为一循环,按1,3,5,2,4,6 顺序施工。并采用移动泥浆池同旋挖钻配套使用。废弃泥浆经沉淀池沉淀、过滤后排入地下管网。然后破除路面凿除桩头,浇筑冠梁混凝土。在钻孔桩外有一排旋喷桩止水,在主体结构下用旋喷桩加固。7)主体结构土方开挖、混凝土结构施工、防水层施工均按照划分施工阶段组织施工。为方便施工和设计文件要求,主体结构底板纵向不设施工缝,横向将结构底板、侧墙、中墙和结构顶板施工缝设在同一断面。同时考虑尽量避开主体结构变截面位置,结合设计文件主体结构的变形缝。混凝土采用商品混凝土,输送泵泵送入模。主体结构施工完毕后,施工顶板外包柔性防水层和保护层。

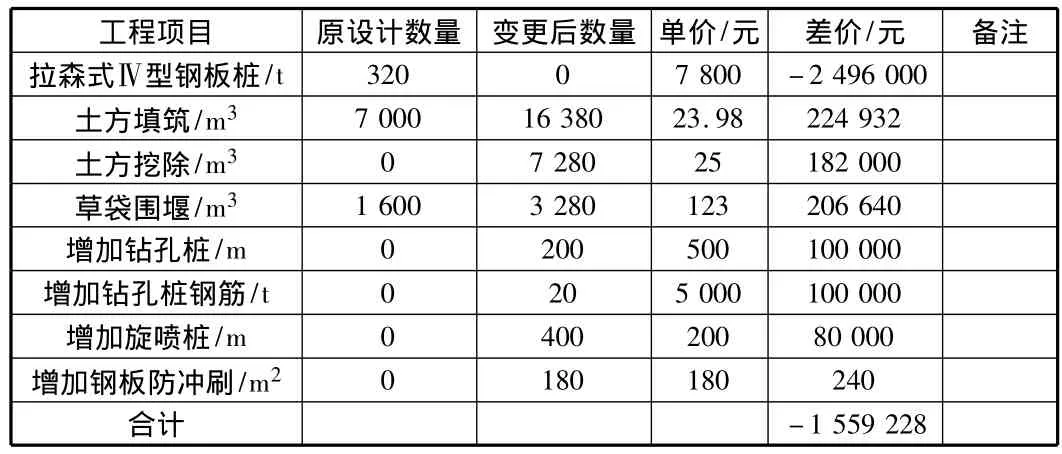

5 调整方案前后工程量和造价对比

调整方案前后工程量和造价对比结果见表1。

表1 调整方案前后工程量和造价对比结果

6 结语

通过对下穿漕运明渠施工方案的调整,节约工期约50 d,节约施工成本约156万元,在保证安全和质量的情况下,节约了成本并且保证了工期。

[1]徐 波.建筑业10项新技术(2005)应用指南[M].北京:建筑工业出版社,2005:546-547.

[2]阎西康.土木工程施工[M].北京:建材工业出版社,2000:371-382.

[3]《建筑施工手册》(第四版)编写组.建筑施工手册[M].第4版.北京:建筑工业出版社,2003:393.

[4]GB 50299-1999,地下铁道工程施工及验收规范[S].