背景发展理论视阈下高校新生心理教育生态化研究——以江西高校A 为例

周晓莹, 祝振兵

(江西理工大学南昌校区,南昌330013)

背景发展理论(也称为生态系统理论或人际生态理论)是由美国著名心理学家尤里·布朗芬布伦纳提出的,在这个理论中,他认为,人的发展受到与其有直接或间接联系的生态环境的制约,这种生态环境是五套依次层叠又相互影响的环境系统,即微观系统(家庭、学校、社区、同龄群体等直接环境)、中间系统(处于微观系统中的两个事物之间的关系或联系,如家庭和学校)、外层系统(间接发生影响的外部环境条件,如父母工作场所、家庭生活条件、各种视听媒体等)、宏观系统(社会文化背景,如来自某种文化或亚文化的价值观念、信仰和信念、历史及其变化、政治和经济等)、时间系统(环境事件与生活方式的改变),每个系统都包含了能有力地影响发展的角色[1]。因此,德育不是一种独立的主体性活动,而应是一种德育系统诸要素的生态化发生。心理教育是德育的重要组成部分,其重要性及其失效问题,使得心理教育的转型显得重要而紧迫[2]。

在我国教育体制深化改革发展的当前,不少在转型中“升级”(由大专升本科)的高校,正值由专科人文环境向本科人文环境过渡期,使本专科处于“动态”共存,从而导致了此类高校不同类型新生产生了许多心理问题。这些问题直接影响着高校的教学和管理,影响到对学生的世界观、人生观和价值观等的深化培育,若不及时妥善解决,有可能影响到学生以后的成长和成才[3-4]。因此,课题组从背景发展理论出发,以江西某所高校A 为例,运用SCL-90 测验工具进行实证研究,以推进本专科共存高校新生心理教育生态化发展。

一、问题提出

高校A 根据自身未来发展规划,将逐年萎缩高职规模,逐步扩大本科生人数,但这一过渡可能要跨越一个大的时间段,也就是说在一个较长时间里,高校A 将会存在本、专科学生共处的状况。自2009 年,高校A 已经迈出了向本科过渡的第一步,截止到目前,高校A 已招收两届本科生,本科生在校1000 余人,专科生4000 余人。那么在这一特殊的过渡期,每届新生之间的心理问题是否有共同的成分?在某些方面,其学生的心理困扰是否会发生特殊的变化?如果会,会发生怎样的影响?这种影响对我们的管理工作,特别是德育工作有何启示?这是我们亟待破解的新课题。

二、研究方法

对于上述问题,本文根据纵向研究的思路,采用实证手段,通过问卷调查方式搜集数据,运用相关测量工具对数据进行分析,这样来研究解决。因为每年的新生心理健康普查都是在新生入校至少1 个半月的适应期以后才进行施测,所以学校的环境和氛围会在新生心理普查数据中有所体现。因此,通过对2008-2010 年三年的新生心理健康普查数据的分析,应该能找出这一过渡时期大学新生心理健康中的普遍性和特殊性问题。现就数据的基本情况及分析结果予以说明:

(一)测验工具

调查工具我们采用的是“精神症状自评量表”简称SCL-90,该量表是江西省高校A 大学生心理健康普查必用的测验工具[5-6]。测验共90 个自我评定项目,这些题目归属于十个因子,分别是:躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性以及其它(主要跟饮食和睡眠有关)。

(二)学生情况

2008 年学校招生1866 人(全部为高职学生);2009 年学校招生2967 人(专科1607 人,本科360人);2010 年学校招生1856 人(专科1198 人,本科658 人)。所有学生年龄均在17 岁-21 岁之间。

(三)测验结果

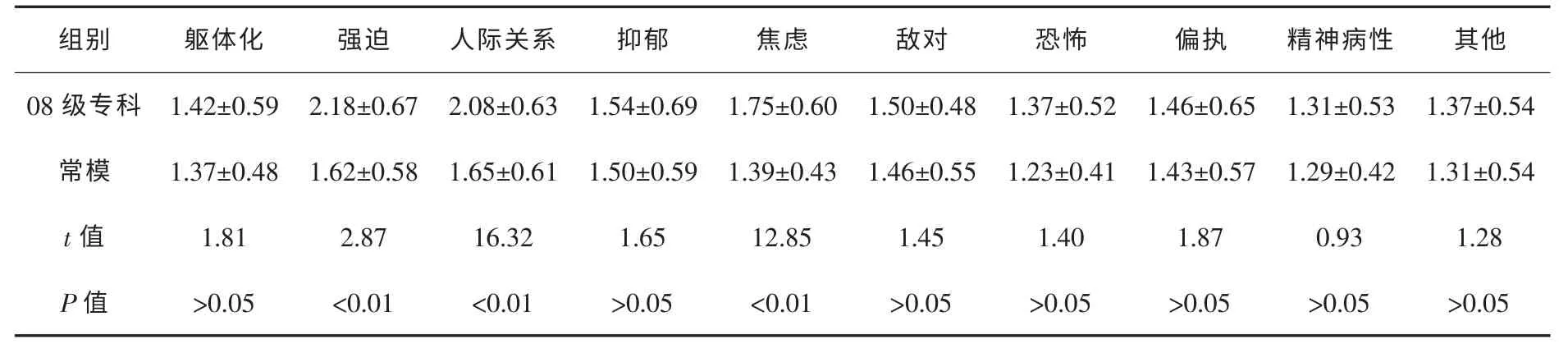

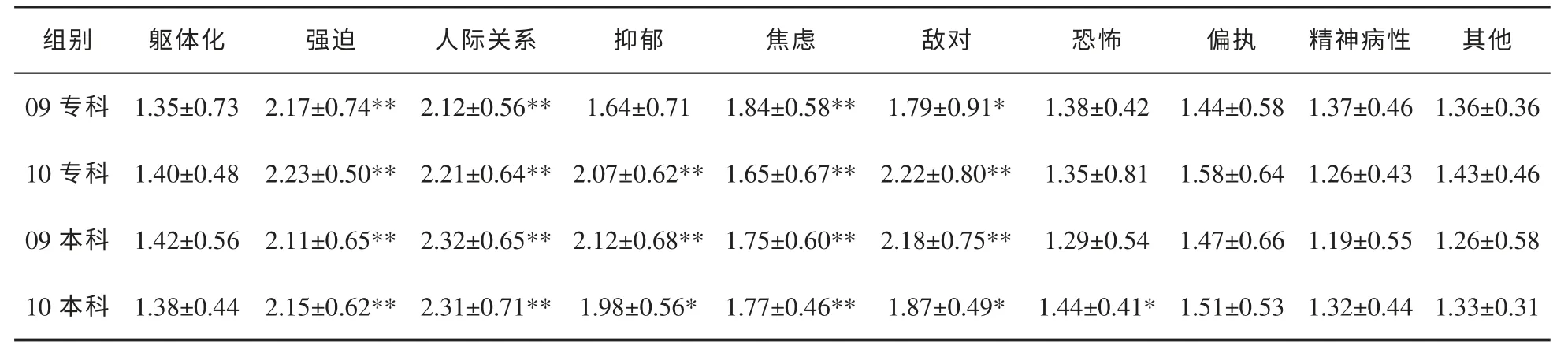

鉴于我们的目的是探索在学校发展的转型期,学生心理困扰的共性和个性,所以我们将校生层次变化前一年(2008 年)1866 名学生的SCL-90 得分与全国常模进行了比较,见表1。从表1 可以看出学生在强迫、人际关系敏感、焦虑等因子上的得分均高于全国常模;其余躯体化、抑郁、敌对、恐怖、偏执、精神病性和其他等因子上的得分虽个别略高于全国常模,但T 检验分析结果表明,在统计意义上与全国常模不存在显著差异。2009 年学校开始招收部分本科生,2010 年本科生招生规模继续扩大,同时专科生招生人数逐年萎缩。为了比较本、专科新生心理困绕的共性,我们将2009、2010 两年的新生SCL-90 测验结果分本、专科与全国常模进行了比较,见表2。从中我们可以看出,无论是本科生、还是专科生,学生的心理问题表现出一定的相似性,在强迫、人际关系、抑郁、焦虑、敌对等因子上,2009、2010 级本、专科生的得分均显著高于全国常模;而躯体化、恐怖、偏执、精神病性和其他等因子均与全国常模无显著差异。2008、2009 级学生的抑郁和敌对两因子得分明显高于全国常模,这一点有异于2010 级学生。为了进一步探讨学生心理困惑的差异性,我们将2009、2010 两年的新生SCL-90测验结果分本、专科与2008 级学生各因子得分进行了比较,见表3。与2008 及学生相比,2009、2010级本、专科学生仅在抑郁和敌对两个因子上得分偏高,独立样本T 检验分析表明,2009 级本科,2010及本、专科学生在抑郁因子上的得分均显著高于2008 级专科学生;2009 级本、专科学生,2010 级本、专科学生在敌对因子上的得分均显著高于2008 及专科学生。这一结果反映了不同层次学生共存环境中学生心理发展的特殊性。

表1 SCL-90 各因子与全国青年常模比较(x±s)

表2 09、 10 年本专科学生SCL-90 各因子平均数与全国常模之比较

表3 09、 10 年本专科学生SCL-90 各因子平均数与08 级专科之比较

三、原因分析

从表1 中可以看出,“人际关系敏感”、“强迫症状”和“焦虑”是高校A 大部分学生心理健康问题的两个个主要表现。“人际关系敏感”是指某个人的自卑感、不自在感,这种感觉在人际交往时表现的尤为突出;“强迫症状”是指那种明知没有必要,而又无法摆脱的无意义的思想、冲动、行为等表现,还有一些比较一般的感知障碍(如,脑子变空了;记忆力不行了等)。对于大学新生而言,由于绝大部分都是独生子女,并且读大学基本上是第一次离开家门,开始独立的面对学习、生活、交友等方面的问题。所以人际交往问题在历年新生中都是比较突出的问题。与之前的学习相比,大学的学习是一种真正意义上的主动学习,而适应了被动学习(高中及以前的教育基本都是一种被动的灌输)的新生如大学后很多人会感到迷茫,这种迷茫会导致学习的动力减弱或者丧失,出现诸如“脑子变空”,“记忆力下降”等现象,故会出现“强迫症状”因子分偏高。同时与之相伴随也会出现焦虑情绪。根据背景发展理论,这些心理问题,与新生心态在微观系统、中间系统、时间系统、外层系统发生较大变化的情况下受到影响有密切关系。

图2 中“敌对”和“抑郁”两因子的变化在很大程度上是由学校发展的转型期这一特殊环境造成的。2009 年,学校实现了第一届本科层次的招生,但招生人数较少,但学校的主体仍然为专科生。与专科生相比,本科生录取分数相对较高,故与专科生同校学习,本科生会有一种失落、失望感,这种失落和失望感会进一步引发他们的意志消沉,此外这种失落感还会造成本科生对学校的一些不满情绪,所以在一定程度上第一届本科新生的“敌对”和“抑郁”两因子相对2008 级、2009 级专科新生较高。2009 年-2010 年,是学校向本科发展的计划开始具体实施的一年,无论在政策制定、舆论宣传,还是在管理服务和教学服务等各项工作中,学校都有意无意把优势资源向本科生倾斜,导致专科生被“边缘化”的趋势。尤其是今年本科生规模实现了一个较大的突破,专科生人数大量萎缩,这种人数的变化更加加剧了专科生被“边缘化”的感觉[7-8],而本科生优越感增强,故2010 级专科学生中“抑郁”和“敌对”两因子的阳性比例突然上升,超过本科生。根据背景发展理论,这些心理问题,是由于本、专科共存,使不同学生的心态在微观系统、中间系统、时间系统等中失衡,从而引发的。

四、应对方法

根据以上分析,以“背景发展理论”为基本理念,按照五套依次层叠又相互影响的环境系统(即微观系统、中间系统、外层系统、宏观系统、时间系统),进行分层设计、突出重点、综合建构,系统应对,可有效促进本专科共存高校新生心理教育生态化发展。

(一)根据宏观系统生态理念启示,在加强引导中提升调适效果

在背景发展理论下,宏观系统,主要是指社会文化背景整体组成的生态系统,如某种文化或亚文化的价值观念、信仰和信念、历史及其变化、政治和经济等因素相互结合而组成的生态系统。对于上述指出的问题较为严重的个别学生而言,即可根据这个理论,积极建构宏观系统,广开言路,进行教育引导,以达到心理调适的效果。这类似于心理学中的认知疗法。具体而言,就是结合理想信念的政治教育课,学校历史发展等专题式讲座,以及针对性的个别谈心等,进行正面教育引导,调整其不合理信念,助于全面认识自己,正确认识环境,扭转其人际敏感中的自卑感,人际敌对和抑郁情绪[9];同时,结合时间系统生态理念,充分利用第二课堂活动时间,大力开展相关活动,进行针对性行为训练,帮助其建立新的学习生活习惯,充实其生活,以助其克服思维强迫。

(二)根据微观系统生态理念启示,在分层与整合中提升教育效能

微观系统,是指家庭、学校、社区、同龄群体等直接因素所形成的生态系统。微观系统启示我们,与学生相关的所有直接因素是一个整体,任何直接因素的变化都会给学生心理造成直接影响。这就告诉我们A 高校类似的心理教育,应该注意对这些直接影响因素进行分层,理清各直接因素的层次,同时要进行有机整合。只有深入分层,才能分清主次,更好地对症下药;只有有机整合,才能联动以达到彻底根治,并全过程保护。根据上述,A 高校存在的“敌对”和“抑郁”等心理问题,关键在于学生群体文化身份不同但却共存而导致的,所以在分层上,重点从学生团体层面入手,针对问题不太严重的学生,采用团体干预的方法,开展情景扮演、榜样示范等活动,教会学生应对问题的方法和技巧,同时,让学生在团体活动中,增进同学间的友谊,增加心理支持的力量,以缓解学生的“敌对”和“抑郁情绪”。在学校层面,积极调整相关政策,做好舆论宣传,合理资源分配;在管理服务和教学服务工作中,应将注意力更多集中到不同培养层次各自的优势,淡化两者之间的资源竞争,应多强调本、专科学生各自发展的特色,尽量避免侧重一方而忽视另外一方,甚至给学生造成心理上的伤害。在整合上,构筑学生——班级——学校——家庭多级互动平台,构建“寝室——班级——校心理咨询中心”三级联动机制[10],寝室负责问题的发现和及时干预反馈;班级负责正面引导,加强心理和谐文化的构建;心理咨询中心负责心理问题甄别方法、初级干预技巧的培训,以及严重心理问题的直接干预。

(三)根据背景发展理论的系统理念启示,在分工与合作中构建整体干预系统

“系统性”是背景发展理论的核心理念。这一理念启示我们,要真正破解A 高校学生中凸显的问题,确保类似高校学生心理教育长期保持正态,我们必须细致分工又密切合作,构建整体干预系统,建设学生心理教育生态化健康和谐环境。一方面,横向拓展心理问题的干预力量,依托学校,充分调动家庭、社会(尤其是网络等)等共同参与到大学生的心理关怀中去;另一方面,对学生的心理教育纵向延伸,将心理教育,融入德育教育中,以相互促进,共同发展,通过矫正心理问题提升大学生的道德生活质量、精神境界和人格完善,通过构建整体、动态、联系、开放的德育生态为心理健康教育营造系统化的教育环境,从而避免“头痛医头、脚痛医脚”的片面思维。

总之,背景发展理论,是解决当前本专科共存高校新生心理教育生态化问题的重要理论支撑,我们应该以“系统性”理念为核心,突出重点,深入研究,在解决问题的同时,积极构筑心理健康教育生态化环境,为建设完善高校德育生态化环境打下扎实基础,真正为培养国家所需要的优秀人才“保驾护航”。

[1]刘 杰,孟会敏.关于布郎芬布伦纳发展心理学生态系统理论[J].中国健康心理学杂志,2009(2):21-24.

[2]战 俊.当前高校学生思想政治教育工作之我见[J].公安大学学报,2002(2):15-17.

[3]吴 琼.当代国外思想政治教育方法及其启示[J].求实,2000(5):45-46.

[4]程喜中.关于加强大学生心理健康教育工作的几点思考[J].江西理工大学学报,2008,29(8):39-41.

[5]王思斌.社会学教程[M].北京:北京大学出版社,2003.

[6]埃利奥特·阿伦森.社会性动物[M].北京:新华出版社,2002.

[7]蓝琼丽,王勇健,熊少青.构建高职院校心理健康教育课程体系研究[J].广西社会科学,2012(4):175-177.

[8]岳永杰.对民族院校大学生心理健康教育体系构建的思考[J].黑龙江民族丛刊,2012(2):185-189.

[9]管林丽.卫校学生SCL-90 调查分析[J].现代预防医学,2007(19):3748-3753.

[10]罗词安,刘 健.上饶师范学校学制转型期学生SCL-90 评定结果分析[J].中国学校卫生,2012(1):79.