基本药物生产企业激励机制研究Δ

胡霞,黄文龙,马爱霞(中国药科大学医药产业发展研究中心,南京211198)

从2009年开始,我国新一轮国家基本药物制度工作已正式启动。国家基本药物制度的实施涉及到基本药物的生产、配送、筹资、付费、使用等各方面的问题,而生产又是其中至关重要的环节。根据“经济人”假设,每个经济主体都有追求自身利益最大化的偏好。我国国家基本药物制度实施以来,对于基本药物生产都是政府强制手段在起主要作用,而事实证明,行政强制措施的实施由于对市场变化灵敏度低和存在滞后性,规制者很难掌握企业的真实成本信息,利用行政手段就容易忽视企业的正常的利益诉求,一方面导致企业生产积极性受到打击,药品生产企业只能利用“降价药退市-新药注册-单独定价”来保证自己的销售利润,从而导致一部分疗效较好的廉价药品无从寻觅[1];另一方面导致药品市场秩序混乱、药品质量低下、“寻租”等乱象丛生,而其中发生的各种交易成本最后还是由消费者承担。企业是寻求利益最大化的市场主体,如何让企业在最大限度地满足公众对利润水平较低的基本药物的需求的同时还能实现其自身利益最大化就是需要考虑的问题。

因此,在行政手段无效的情况下,政府规制方式可以采用利益诱导机制,在不影响甚至还能够增加药品生产企业收益的基础上构建机制激励生产企业自愿提供数量充足、质量合格的基本药物(2008年启动的国务院行政管理体制改革中,由卫生部监管基本药物的生产,因此这里的“政府”泛指中央及地方的各级卫生部门,并且假定政府完全代表社会公众利益)。一般来讲,政府除了对生产企业进行固定补偿外,还可以通过考察某些能够评估基本药物生产情况的指标[2]来制订相应的弹性补偿机制,从经济上激励企业积极生产基本药物。基于这一思路,本文在界定基本药物为公共产品,确定基本药物提供者(政府与生产者企业)之间的生产委托代理关系的基础上,以基本药物生产比例作为考察指标,并运用委托代理模型分析政府对企业的最优激励强度的设定、各因素对激励效果的影响以及最优固定补偿水平的确定,为促进企业积极生产基本药物提供理论参考。

1 基本药物的公共产品属性及政府与企业的生产委托代理关系

1.1 公共产品

“公共产品”概念的提出从大卫·休谟开始已有200多年的历史,但是各学者对这一概念的理解却各不相同。萨缪尔森(Samuelson)[3,4]将产品分为“私人消费品”和“集体消费品”,并意图建立公共产品供给的最优条件,萨缪尔森实际上是将产品划分为纯私人产品和纯公共产品。而事实证明,这种“二分法”过于简单,纯私人产品和纯公共产品是产品的两种极端情况,还存在大量的中间状态。因此,马斯格雷夫(Musgrave)[5]将产品分为公共产品、私人产品和有益产品。布坎南(Buchanan)[6]基于共有产权提出“俱乐部产品”,他认为绝大多数产品是介于纯私人产品和纯公共产品之间的情况,都具有某种程度的公共性,俱乐部会员的数量是1~∞。布坎南定义的俱乐部产品涵盖了从纯私人产品到纯公共产品的所有情况,纯私人产品是俱乐部最优会员数量为1的产品,而纯公共产品是最优会员数量为∞的产品。Olson[7]1965年发展了布坎南的“俱乐部”理论,认为公共产品只有对于某一个特定集团时才有意义,对另外一个集团就是私人产品。Marmolo[8]提出“宪政意义上的公共物品”理论,认为公共物品对应于政府供给,而私人物品对应于市场供给,由全体消费者在宪政层次上对物品供给方式进行决策时就决定了物品的“公共性”,也就是说“公共”与“私人”只是不同的供给方式,而与物品本身无关。

1.2 基本药物的公共产品属性

世界卫生组织(WHO)关于基本药物的概念是“基本药物是满足大部分群众的卫生保健需要,在任何时候均有足够的数量和适宜的剂型,其价格是个人和社会能够承受得起的药品”[9]。从该定义可以看出,在“任何时候”都有“足够的数量”“满足大部分群众”需要的基本药物,基本符合公共产品消费的非竞争性和收益的非排他性的特点。而2009年我国的“新医改”方案则明确提出,要“把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供”,事实上,“新医改”方案已经将国家基本药物制度定位为公共产品。李洪超[10]认为,基本医疗和基本药物本身从经济学特征来讲是具有消费的竞争性和收益的排他性的产品,因此具有私人产品属性,并不具有公共产品的性质,但是“基本药物”作为一项制度,一个国家的每一个居民都应从中收益,因此国家基本药物制度具有受益的非排他性;但是如果国家基本药物制度的政策既定,人们享有的国家基本药物制度的待遇分配的边际成本并不为零,因而并不具有消费的非竞争性。因此,国家基本药物制度具有准公共产品的特性,这种特性是在“基本药物”以国家制度的形式确定下来,并成为每一个居民的基本权力的时候形成的。

结合布坎南、Olson及Marmolo等对公共产品分析的观点、WHO对基本药物的定义以及国内文献对基本药物性质的分析,本文认为基本药物的公共性与基本药物本身无关,当基本药物由个人付费提供时,是私人产品,而当基本药物由集团(如社会医疗保险)或政府(免费)提供时,就是公共产品。我国的三大医疗保障系统都是由参保公民和政府财政共同出资缴纳保险费的,基本药物目录全部纳入了医疗保险报销目录的范围,因此可以认为我国现行的国家基本药物体制下向公众提供的基本药物是由政府主导的社会医疗保险机构付费提供的公共产品(公共产品的提供就是指负担相应的成本,为公共产品提供资金。因此,公共产品的提供主体就是付费主体,谁付费,谁就是提供者。基本药物的提供同解,由于基本药物已全部纳入“医保”报销体系,因此可以认为“医保”机构就是基本药物的付费提供的主体,代表参保者对基本药物的获得进行决策。下文同义)。

1.3 基本药物生产中的委托代理关系

虽然社会医疗保险机构代表政府对基本药物的提供进行决策,但是政府本身并不生产基本药物,因此基本药物的生产必须由医药生产企业来完成。我国目前基本药物生产企业是在招投标的过程中确定的,市场竞争已经在招标时完成,当中标企业被确定为基本药物的生产企业并且与政府部门签订生产合约的时候,这时就可以认为在政府部门与基本药物生产企业间事实上形成了一种委托代理关系,其中委托人是政府,代理人是生产基本药物的中标企业。国务院2010年9月发布的《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》中明确,采用单一货源承诺的机制,中标的生产企业获取独家供应的权利。原则上一种基本药物的品规只中标一家药品生产企业,且该企业获得供货区域内药品的所有市场份额。这一规定又强化了这种委托代理关系。

赫维茨(Hurwiez)[11]在1972年创立的机制设计理论中指出:在市场经济中,每个理性经济人都会有自利的一面,其个人行为会按自利的规则行动;如果能有一种制度安排,使行为人追求个人利益的行为,正好与组织实现集体价值最大化的目标相吻合,这一制度安排就是“激励相容”。1996年诺贝尔经济学奖得主詹姆斯米尔利斯(James Mirrlees)[12]在赫维茨的研究基础上将“激励相容”的概念引入委托代理理论,即由于代理人和委托人的目标函数不一致,加上存在不确定性和信息不对称性,代理人的行为有可能偏离委托人的目标函数,而委托人又难以观察到这种偏离,从而会出现代理人损害委托人利益的现象,这样造成的后果便是道德风险。通过代理人的效用最大化行为来实现委托人利益最大化,使委托人与代理人的利益进行有效“捆绑”,以实现激励相容。因此,在基本药物生产中,委托人政府的问题是与代理人企业订立激励合同,以使企业的利益目标与社会利益目标相容,企业自愿生产基本药物。

2 基于委托代理关系的基本药物生产激励研究

2.1 影响企业生产基本药物的因素

2.1.1 基本药物价格(p)根据卫生部等部委2009年发布的《关于建立国家基本药物制度的实施意见》,目前在基本药物的定价中,由国家发展改革委员会拟定零售指导价格,省级政府根据招标情况在指导价格内确定中标价格,省级采购机构按中标价格采购,因此企业的销售价格就是在政府限价以内的中标价格。中标价格应包含出厂价和配送费用(根据国办发[2010]56号文件《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见》,基本药物配送由企业自行解决)。一般来讲,产品价格越高,企业越有生产的动力。

2.1.2 市场需求(q)在目前以省为单位的基本药物集中采购的情况下,市场对基本药物的需求量表现为省级政府采购机构的集中采购量。往往需求量越大,市场份额越高,在价格一定的情况下,企业生产的积极性越高。

2.1.3 生产成本(c)这里仅考虑企业在药品生产过程中耗费的单位成本,成本的高低取决于以下因素:一是生产规模,规模越大,单位成本越小;二是生产效率的高低,生产效率越高,成本越低;三是市场上原材料的价格高低。在企业生产规模一定,生产效率短期内无法提高的情况下,原材料价格越低,企业生产的积极性越高。

2.1.4 政策因素(z)包括企业在融资上的政策倾斜、税收优惠、政府对企业在生产其他非基本药物上的支持力度等。政策因素越有利,企业越有生产的积极性。

2.2 基本假设

设a为企业生产基本药物的努力程度;π为基本药物的生产比例,是指企业生产质量合格的一定规格的基本药物的数量在其所有生产的相同规格的基本与非基本药物的总数中占有的比重,0≤π≤1。基本药物的生产比例π不仅会受到企业生产努力程度(a)的影响,还会受到外部不确定性因素(εk)的影响。据此基本药物生产情况可表述为:π(a)=ka+εk,εk是均值为0、方差为的正态分布随机变量。其中,k表示企业努力水平与基本药物生产比例的关联程度,它取决于企业生产基本药物的生产意愿。如前所述,企业决定是否生产基本药物取决于四个方面的因素,即中标价格(p)、销售量(q)、生产成本(c)、政策因素(z),因此k=k(p,q,c,z)。中标价格越高、销售量越大、生产成本越小、政策因素越有利,企业同样的努力水平所导致的基本药物生产比例越大,因此kp′>0,kq′>0,kc′<

在一定的资源约束下,企业既可以选择全部生产非基本药物,也可以选择同时生产基本药物(假设取代生产一部分疗效相似的非基本药物)和非基本药物。委托人政府与代理人基本药物生产企业之间存在信息的不对称,生产企业的努力程度(a)对政府来讲是私人信息,但是政府可以观测到产出结果,也就是上述的质量合格的基本药物的生产比例(π),这些信息能够反映企业的努力程度。

设y为企业既生产基本药物又生产利润水平较高的非基本药物时的社会药品费用,y0为企业完全不生产基本药物时的社会药品费用,y0-y为企业在完全不生产基本药物和同时生产基本药物及非基本药物的情况下替社会节约的药品费用(本文角度是社会角度。由于仅分析政府对企业个体的激励机制,因此这里由于单个企业生产基本药物而节约的药品费用仅为节约的社会总药品费用的一部分)。基本药物生产比例的期望值(Eπ)越高,社会节约的药品费用就越高;疗效相似的基本药物相对于非基本药物价格差异程度(ΔP)越大,社会节约的药品费用就越显著。那么,社会节约的药品费用可以表述为:y0-y=τEπ+ετ=τka+ετ。其中,ετ是外部因素,ετ是均值为0、方差为的正态分布随机变量,τ为由基本药物与非基本药物价格的差异程度决定的社会药品费用的节约系数,τ=τ(Δp)(也可以理解为基本药物生产比例的期望值与社会节约的药品费用的关联程度,当该期望值一定时,基本药物与非基本药物的价格差异程度越大,社会节约的药品费用就越高,因此τΔp>0)。社会节约的药品费用可以理解为生产企业由于将一部分资源用于生产基本药物而放弃收益更高的非基本药物生产而造成的收益损失(S),S(a)=τka+ετ。τ为基本药物生产比例与企业收益损失的关联程度。

企业在努力生产基本药物时,除了承担由于放弃非基本药物生产的损失之外,同时还会承担一定的努力成本C(a),如企业生产基本药物比生产非基本药物可能多花费的污染治理成本等,这种努力成本C(a)可以等价于一定的货币成本。为了简化分析,通常假定,由于企业的努力程度越高,努力成本将越大,而且努力成本是以递增的速度增加的,也就是说C(a)是严格的凸函数,因此C′>0,C″>0,C″=b。b>0代表成本系数,b越大,同样的努力(a)带来的成本越大[13]。

考虑线性合同:H(π)=α+βπ。其中,α表示政府给予基本药物生产企业的固定补偿,包括基本药物招投标产生的成本以及电子监管系统改造导致的成本等;β为政府对企业的激励强度,即企业生产的基本药物比例每增加一个单位,企业的报酬将增加β单位,0≤β≤1。β=0说明企业不承担任何的风险,这时企业只能获得固定补偿;β=1说明企业承担全部的风险,企业多生产一个单位的基本药物就能够得到一个单位的补偿。

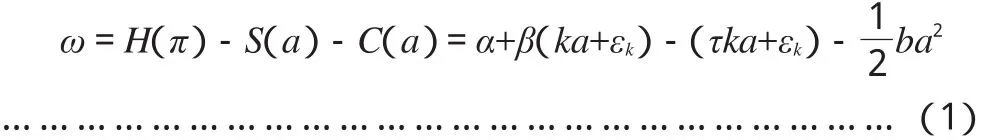

根据以上分析,基本药物生产企业的实际收益为:

2.3 委托代理模型

由于生产企业是风险规避者,可以假定生产企业的效用函数具有不变绝对风险规避特征,生产企业的效用函数为:u=-e-ρω。其中,ρ是绝对风险规避度。在对个体的激励研究中,通常假定ρ为常数,也就是具有不变的风险规避度。那么,生产企业的确定性等价收入为:

其中,Eω是生产企业的期望收入是风险成本。企业最大化期望效用函数Eu=E(-e-ρω)等价于最大化上述确定性等价收入[13]。

假定政府利益与社会利益完全一致,社会总支出g可以表示为:

假设政府是风险中性者,社会的确定性等价收入为其随机收入的期望值,即:

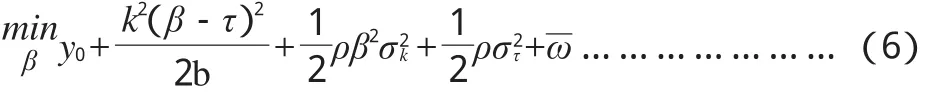

由于信息的不对称,政府不了解企业生产基本药物的努力程度(a),但是可以通过电子监管等方式考察基本药物的生产比例π。政府的目标是在满足企业参与约束(IR)与激励相容约束(IC)的条件下,选择[α,β]最小化社会总支出Eg。上述委托代理关系可以表述为:

式中ω为企业的保留收入。如果企业在生产基本药物后确定性等价收入低于其保留收入,将没有生产基本药物的积极性。是企业通过最优化其确定性等收入w时的最优努力程度[13]。

2.4 模型分析

2.4.1 最优固定补偿水平α、激励强度β的讨论在最优的情况下,参与约束的等式成立,也就是说政府希望在最低补偿水平下(政府没有必要支付给企业更多)保证企业生产的积极性。将参与约束条件和激励相容条件代入目标函数(5)式,上述最优化问题可以重新表述为:

一阶条件为:

即:

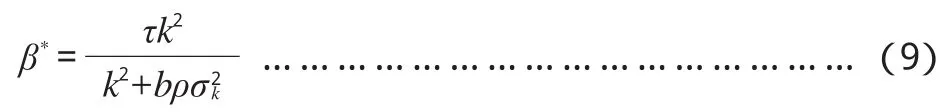

由(7)式可知:0<β<τ

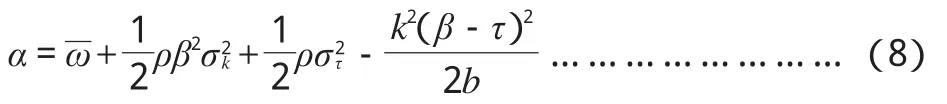

由参与约束(IR)和激励相容约束(IC)可得:

2.4.2 模型基本结论(1)政府对企业的最优补偿机制[α*,β*]可以由(9)、(10)两式表示,即最优激励强度为:

最优固定补偿水平为:

(2)根据y0-y=τka+ετ可知,企业在既生产基本药物又生产利润水平较高的非基本药物的情况下的社会药品费用(y)为:

社会药品费用的期望值为:

根据(11)式可知,社会总药品费用将随激励强度(β)的增加而递减。

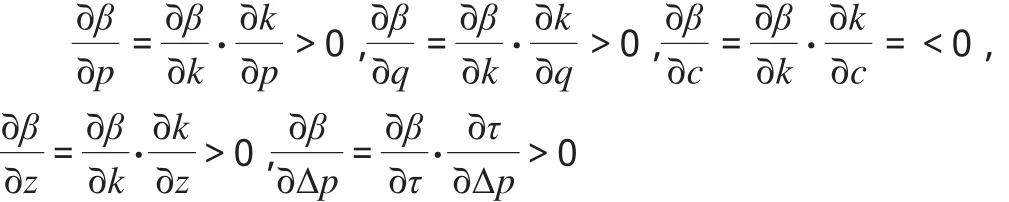

可得:

由以上可知,激励强度(β)将随中标价格(p)的提高、销售量(q)的增加、政策因素(z)的好转而递增,而且激励强度应随着基本药物与非基本药物的价格差异程度(Δp)的增加而增加;最优激励强度随企业生产成本的增加而递减;β与无关。

3 激励生产企业积极生产基本药物的政策建议

3.1 政府的最优激励强度应该设定在(0,τ)之间

由基本结论1可知,β>0,说明企业为了获得固定补偿以外的弹性补偿,必然要承担一定的风险。由于政府激励程度越大,花费的成本将会越高,而在激励强度不高于τ的情况下,就能诱使企业选择最优努力水平。因此,政府的激励强度不应该超过基本药物生产比例与企业收益损失的关联程度。

3.2 政府应该在(0,τ)的范围内尽可能设定较高的激励强度

由“2.4.2项下”模型基本结论(2)可知,激励强度越大,企业生产基本药物的努力程度越高,而社会总药品费用越低。这是由于提高激励强度能够增强企业生产成本-效果比较高的基本药物的积极性,从而降低了社会总药品费用。

3.3 不应过分压低基本药物价格,应从政策上支持基本药物生产

由“2.4.2项下”模型基本结论(3)可知,如果基本药物中标价格越高、销售量越多、政策因素越有利,那么激励强度越高越有利于对企业产生显著的激励效果。所以,集中招标形成的价格不是越低越好,过低的价格只会导致企业生产积极性下降,最终影响基本药物的可获得性,或者结果就是企业在压缩成本的情况下低质量生产,因此基本药物的价格的制定既要考虑到社会目标,也要考虑企业合理的利润空间;政府还可以通过对基本药物生产企业加大税收优惠力度、增加银行贷款利息的补偿等措施,营造较为有利的政策环境,以提高企业生产的积极性。但是,如果企业本身的基本药物生产成本较高,或者综合实力、规模较小,那么较高的激励强度不一定会产生较好的效果,这实际上也会使没有成本优势的企业在下一轮招标采购中自动淘汰出去,符合市场竞争的原则,有助于增强行业集中度,提高社会生产效率,这与我国基本药物政策的功能之一——促进制药企业的整合是基本吻合的。

基本药物与非基本药物的价格差异程度(Δp)越高,企业由于生产基本药物放弃的收益将越大,因此越需要较高的激励强度。此外,最优激励强度的设定不应取决于企业保留收入的高低。

3.4 固定补偿水平(α)的确定

根据“2.4.2项下”模型基本结论(4)可知,当激励强度低于时,政府在提高激励强度的同时应设定较高的固定补偿水平;而当激励强度高于该值时,政府在提高激励强度的同时应该设定较低的固定补偿水平。这是因为当激励强度低于该值时,企业响应激励而积极生产基本药物所得的收益无法弥补放弃生产非基本药物造成的损失,因此需要较高的固定补偿;而当激励强度高于该值时,企业响应激励而积极生产基本药物获得的收益将超过放弃生产非基本药物的损失,因此给予较低的固定补偿即可。

基本药物与非基本药物的价格差异程度(Δp)越高,越应该设定较高的固定补偿水平(α),这是因为两类药品的价格差异越大,企业生产基本药物放弃的收益就越多,政府除了可以通过提高激励强度满足企业的补偿需求外,还可以通过提高固定补偿水平对企业进行更多地补偿,如对企业开发的新药减免注册费或者快速审批等。

企业参与基本药物招投标、进行基本药物电子监管系统改造等过程也需要花费一定的成本,这些因素是决定企业保留收入高低的因素,这些成本越高,企业的保留收入也越高,因此越需要较高的固定补偿水平ω。政府为了控制固定补偿水平,可以通过实行网上集中招标的形式来降低招投标成本,并且对中标的企业进行药品集中采购,避免企业与医疗卫生机构“二次议价”[14]带来的公关成本,从而降低企业的保留收入。而企业进行基本药物电子监管系统的改造的成本同样需要政府通过固定补偿来弥补,但是由于电子监管码的使用也能够使患者通过短信、电话、网络等形式直接查询到药品的品名、批准文件、规格、剂型、生产批号、有效日期等重要信息,这样反而使品牌生产企业在往常为防止产品被仿冒而花费的打假(如在小包装上贴防伪标志)成本减少,这种成本的减少可以理解为电子监管给企业带来的收益,因此政府补偿的部分可以只是企业由于电子监管码的使用导致的边际成本减掉企业由此带来的边际收益的部分。

4 结语

国家基本药物制度的实施有助于降低药品费用,满足低收入人群对成本-效果较好的基本药物的基本需求,基本药物生产企业的生产行为对公众能否获得基本药物起着至关重要的作用,政府作为社会公共利益的代理人有义务促使企业提供质量合格、数量充足的基本药物。本文对激励企业积极生产基本药物的机制从理论上进行了描述,但是对于影响基本药物生产因素的分析是基于文献研究的结果,因此还有待于通过实证分析进一步对这些因素进行验证。

[1]刘敏豪,邬倩倩.我国基本药物短缺问题研究[J].中国药房,2012,23(8):673.

[2]刘鹏.国家基本药物政策:影响评估与执行力分析[J].中国处方药,2010,(2):26.

[3]Samuelson PA.The pure theory of public expenditure[J].The Review of Economics and Statistics,1954,36(4):387.

[4]Samuelson PA.Diagrammatic exposition of a theory of public expenditure[J].The Review of Economics and Statistics,1955,37(4):350.

[5]Musgrave RA.The theory of public finance:a study in public economy[M].New York:McGraw-Hill,1959:11.

[6]James M,Buchanan.An economic theory of clubs[J].Economica,1965,32(125):1.

[7]Mancur Olson.The logic of collective action:public goods and the theory of groups[M].Cambridge:Harvard University Press,1971:9.

[8]Elisabetta Marmolo.A constitutional theory of public goods[J].Journal of Economic Behavior&Organization,1999,(38):27.

[9]WHO.How to develop and implement a national drug Policy[R].2 nd edition.Geneva:World Health Organization,1999:27.

[10]李洪超.基本药物和基本药物制度的公共产品性质分析[J].中国药物经济学,2009,(4):29.

[11]利奥尼德赫维茨,斯坦利瑞特著.田国强译.经济机制设计[M].上海:上海人民出版社,2009:1.

[12]杨春学.1996年度诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·米尔利斯与威廉·维克里及其学术贡献[J].经济学动态,1997,(1):51.

[13]张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海:上海人民出版社,2004:256-262.

[14]刘庆婧.我国基本药物集中采购制度分析[D].天津:天津大学药物科学与技术学院,2010.