煤炭城市土地集约利用评价及其驱动因子分析——以黑龙江省七台河市为例

化龙雷,雷国平,张 慧

(东北农业大学 资源与环境学院,哈尔滨150030)

土地集约利用能反映现期条件下城市发展适度规模,通过增加存量土地、改善经营方式等途径,提高土地的使用效率,最终取得最优的经济、社会和生态的综合效益[1-4]。城市土地集约利用的评价具有十分重要的意义。国内多数学者以城市土地集约利用内涵界定为基础,研究了指标体系构建、评价方法和技术手段等问题。指标体系的构建涉及土地投入水平、土地产出水平、土地利用强度、土地利用效率、土地利用结构和布局、土地利用生态环境质量等指标因子[3,5-7];评价方法、技术和模型应用中多因素综合评价法[8-9]最为常见,除此之外还有模糊综合评价法、人工神经网络法、极限条件法、RS技术、GIS技术和“压力—状态—响应”模型[10-14]等方法、模型,也有学者尝试对某一地区或区域土地集约利用状况进行评价[15-16]。值得注意的是,不少研究在理论分析时,会涉及到土地利用结构和生态环境效益方面影响,但设计指标时却受综合效益内部关系影响而使指标难以统一,数据难以确定。因此本文在对七台河市土地集约利用评价中考虑了经济、社会和生态因素对评价结果的影响。

目前,我国有63座煤炭资源型城市,由于其经济的发展具有严重依赖煤炭资源的明显特征,经济结构和产业结构以煤炭资源的开采为中心,使得城市用地布局、用地结构以及用地方式出现严重的不合理现象。七台河市作为典型的煤炭资源型城市,由于其起初城市建设的不合理、资源开采的无限性,导致城区用地呈“点、线、面”的分散化,城市土地处于粗放利用,近几年随着对资源的有序利用、协调发展使得土地利用集约程度相对好转。本文选取煤炭城市——黑龙江省七台河市建成区为研究区,从经济、社会与生态因素三方面建立指标体系,运用多因素综合评价法计算2000—2008年七台河市土地利用集约度,并采用主成分分析法对土地集约利用驱动因子进行分析,探寻影响土地集约利用的敏感因子,以期找到影响土地集约利用的真实原因,摸清七台河市土地利用程度和土地利用结构,再采取有效措施促使其土地利用更加集约,也为其它煤炭资源型城市的土地利用规划调整提供一定的借鉴。

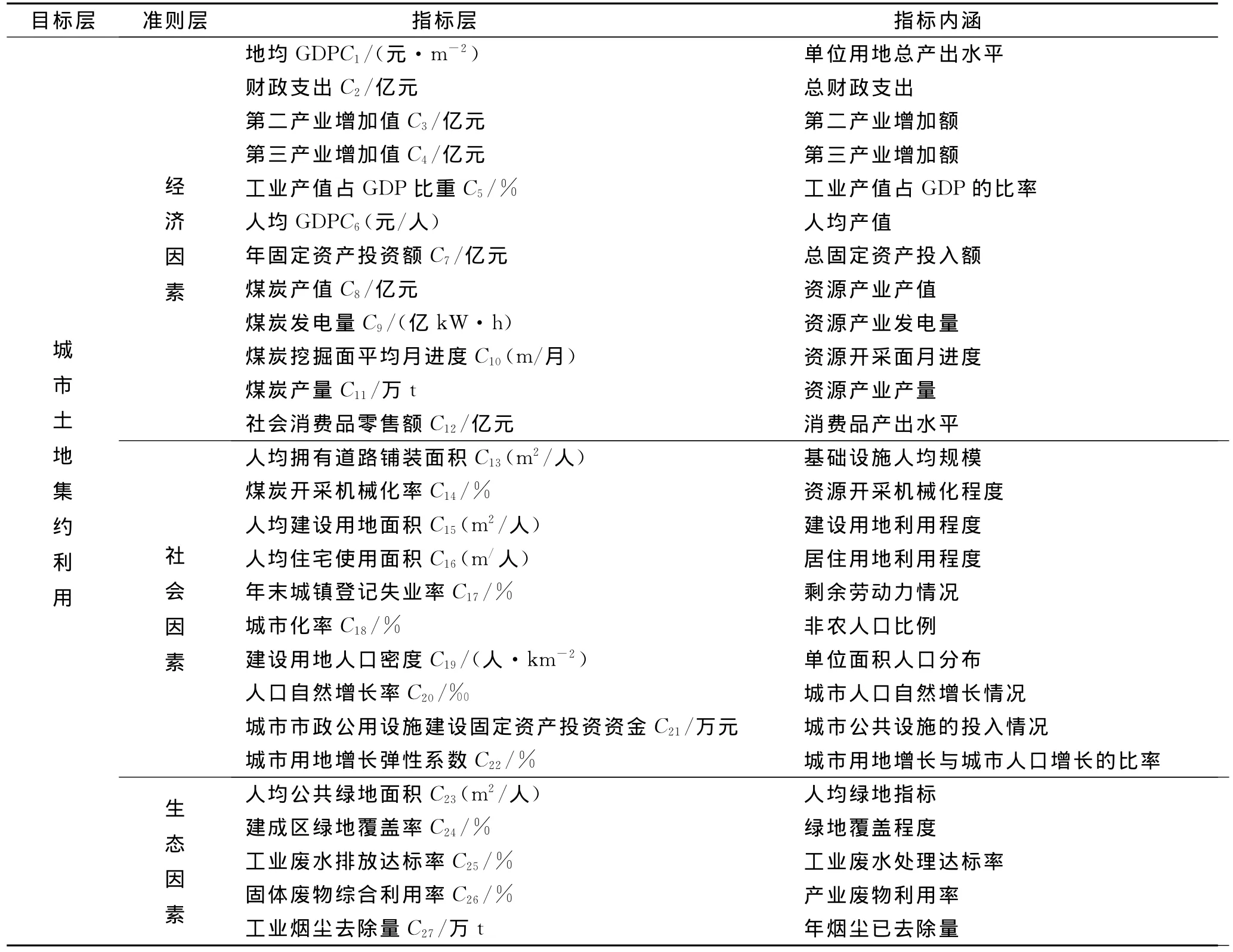

表1 七台河市土地集约利用评价指标体系

1 研究区概况

七台河市是一个发展多年的煤炭型城市,是国家重要的主焦煤生产基地和东北地区最大的无烟煤生产基地,位于东经130°06′—131°58′,北纬45°16′—46°37′。七台河市辖三区一县,2008年,七台河市建成区面积62.64km2,非农业人口36.6万人,采掘业就业人数为7.8万人,比2000年的3.1万人增加4.7万人。2008年GDP总量为187亿元,比2000年的56.2亿元增长130.8亿元;第一产业增加值4.77亿元,比2000年的33.91亿元减少29.14亿元;第二产业增加值93.01亿元,比2000年的50.99亿元增长42.02亿元;第三产业增加值44.33亿元,比2000年的31.51亿元增长4.82亿元。2008年三次产业构成比例为9∶59∶32。第一、二、三产业对GDP增长的贡献率分别为9.09%,58.82%,32.09%。煤炭年产值65.15亿元,比2000年的19.67亿元增长45.48亿元;煤炭年产量1 210万t,比2000年增长160万t;煤炭发电量为55.08亿kW·h,比2000年的7.35亿kW·h增长47.73亿kW·h。煤炭开采机械化率为65%,比2000年的65.63%减少0.63%。

2 土地集约利用评价指标体系构建

本文遵循科学性和合理性、可比性与可操作性、综合性与主导性、系统性与层序性的原则,在咨询有关专家以及参考相关文献的基础上[17-18],从经济、社会和生态3个方面,选取能够科学反映土地集约利用程度的27个指标,构建七台河市土地集约利用评价指标体系(表1)。

3 七台河市土地集约利用综合定量评价

3.1 数据来源与处理

数据来源于《黑龙江统计年鉴》(2001—2009年)、《中国城市建设统计年鉴》(2001—2009年)和《中国煤炭工业年鉴》(2001—2009年),评价过程中使用的数据是根据各项指标由原始数据计算整理得到。

3.2 评价原理

本文采用主观赋权法(层次分析法)与客观赋权法(熵权法)相结合的最优组合赋权法确定指标权重,运用多因素综合评价法计算出土地利用集约度,最终将评价结果与所采用的评价标准进行比较,得到土地利用集约等级。

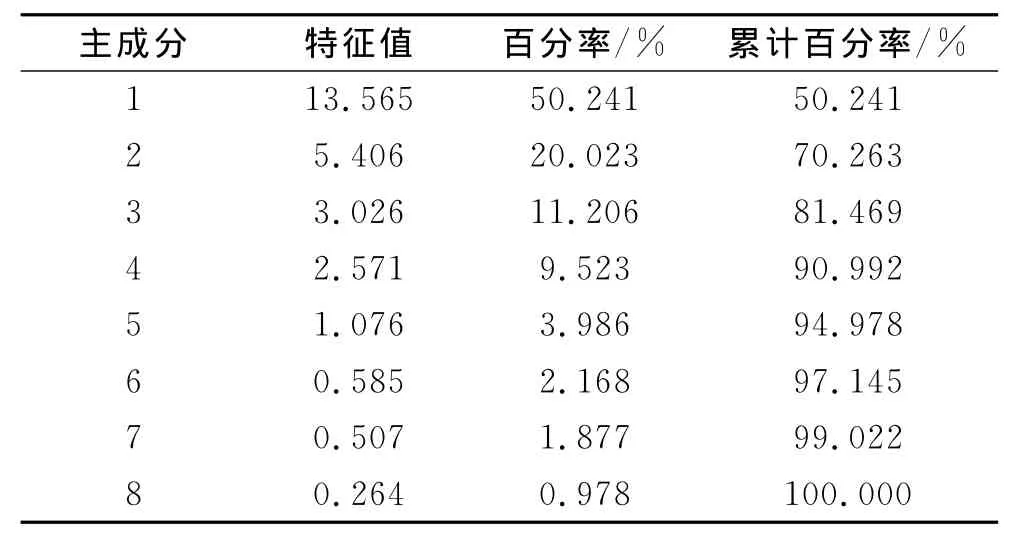

表2 七台河市土地集约利用评价指标权重

(1)确定评价指标权重向量[9,19]。层次分析法确定的指标权重向量为W1=(W1W2…W27)T;熵权法确定的指标权重向量值为

(3)计算土地利用集约度。

3.3 七台河市土地集约利用组合权重的确定

对原始数据进行无量纲化处理以及对θ1,θ2进行归一化处理,按照上述确定组合权重方法,计算得出土地集约利用评价指标的组合权重值见表2。

3.4 评价标准

七台河市土地集约利用评价标准的选择上,针对煤炭资源型城市的区域特征、经济发展阶段和土地利用特点,参考国家制定的相关规范标准《国土资源大调查土地集约利用评价规程》(试行)、《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ 137—90)、《城市绿化规划建设指标的规定》(建城[19931784号])、地方制定的相关标准和管理条例《黑龙江省土地管理条例》、《黑龙江省城市规划条例》,同时依据各资源型城市总体规划所确定的城市定位、城市发展规模等因素确定评价标准值。本文采用4级评价标准:Ⅰ级:集约度0.80≤C≤1.00,土地利用过度集约;Ⅱ级:集约度0.50≤C<0.80,土地利用集约;Ⅲ级:集约度0.30≤C<0.50,土地利用基本集约;Ⅳ级:集约度0≤C<0.30,土地利用不集约。

3.5 评价结果

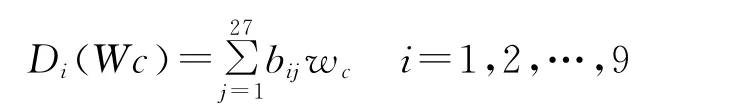

运用多因素综合评价法,计算2000—2008年七台河市土地利用集约度,再对照评价标准得到集约等级,详见表3。

表3 2000-2008年七台河市土地利用集约度及集约等级

评价结果表明,2000—2008年七台河市土地利用集约程度处于中低水平,土地利用集约度呈逐年递增态势。由图1可以看出,2000年和2001年土地利用集约度处于0~0.30区间,土地利用集约等级属于评价标准中的Ⅳ级,土地利用处于不集约状态;2002—2006年土地利用集约度处于0.30~0.50这个区间,土地利用集约等级属于评价标准中的Ⅲ级,土地利用处于基本集约状态;2007—2008年土地利用集约度处于0.50~0.80这个区间,土地利用集约等级属于评价标准中的Ⅱ级,土地利用处于集约状态。

2001—2002年较2000—2001年土地利用集约度的增幅较大,这是因为2002年我国加入WTO,国民经济持续快速增长,煤炭行业全面进入国际市场,这一年煤炭行业宏观指标和煤炭企业微观指标大都上了一个新台阶;2002年七台河市煤炭产值较2001年增加15.04%,人均GDP从2001年的7 105元增加到2002年的8 054元。此外,人均建设用地和城市化水平数值都有所增加,这些指标因素的变化趋势对土地利用集约度的变化起到了主要作用。2005—2006年间与2004—2005年间土地利用集约度有较大增幅,即由于2006年国家“十一五”规划纲要的出台,提出加强基础产业基础设施建设,建设大型煤炭基地,调整改造中小煤矿,开发利用煤层气,鼓励煤电联营等一系列政策措施,七台河市紧抓这一发展的机遇,大力发展煤炭产业,特别是煤气等资源的开发力度,成为七台河市经济发展的新契机;2006年七台河市煤炭产值3 685亿元,较2005年煤炭产值3 394亿元增加8.58%,人均GDP从2005年的19 460元增加到2006年的21 961元,而且2006年工业烟尘去除量比2005年增加43.46%,其它相关指标因素数值也有增加,这些指标因素的变化趋势反映了土地利用集约度数值的变化。

4 七台河市土地集约利用驱动因子分析

土地利用集约度的变化受土地利用的经济因素、社会因素和生态因素多个因子的影响。这些因子不仅与因变量——土地利用集约度之间存在着相关关系,而且相互之间耦合关联。因此,本文遵循科学性、系统性、区域性、可操作性等原则,采用主成分分析法将若干个自变量聚类为几个独立成分,以此来减弱自变量之间的相互干扰,利用SPSS 17.0统计软件对样本进行计算,得出影响七台河市土地集约利用的驱动因子。

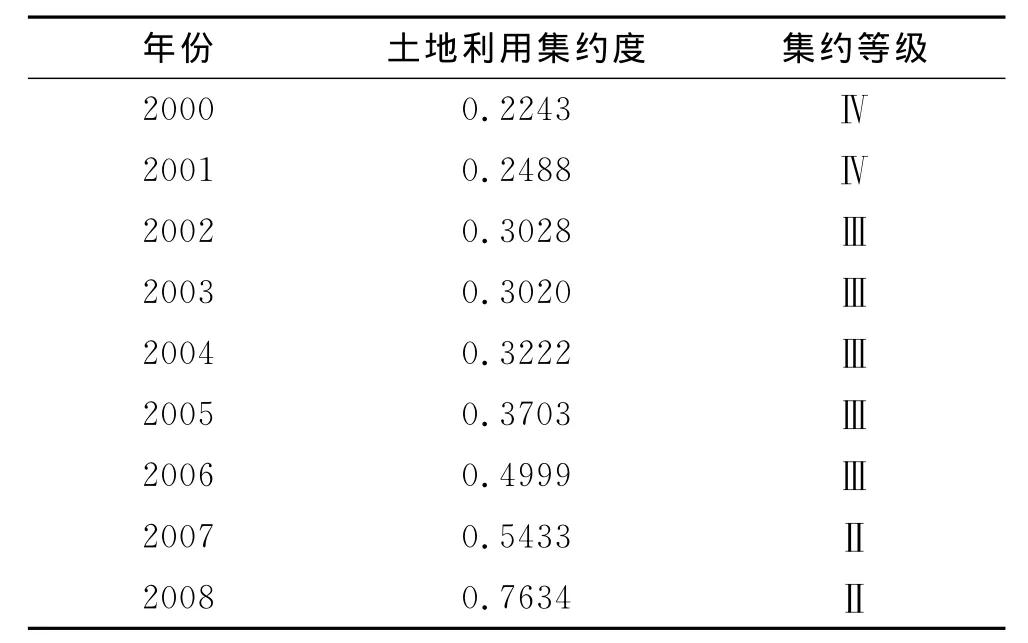

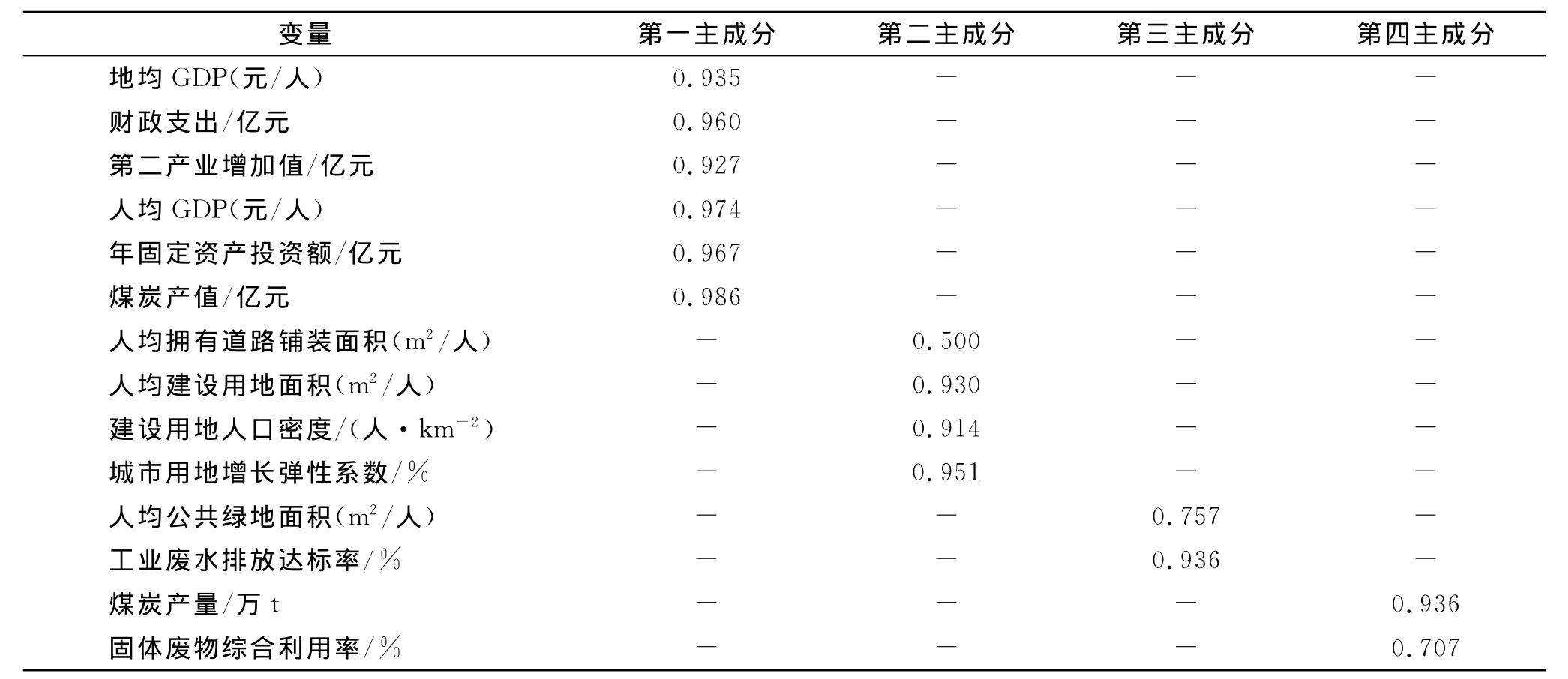

用主成分分析法计算得出特征值及主成分贡献率,由表4可知第一、二、三、四主成分的累计贡献率已达90.99%(超过85%),所得的主成分结果对大多数指标已给出充分的概括,完全符合分析要求,而彼此之间又不相关,信息不重叠,可以进行结果分析。由此进一步得出主成分载荷矩阵表(表5),主成分载荷是主成分与变量之间的相关系数,可表明其在相应的主成分中的相对重要性。

由因子载荷矩阵可知,第一主成分与财政支出、第二产业增加值、人均GDP、年固定资产投资额、煤炭产值有较大的正相关;第二主成分与人均拥有道路铺装面积、人均建设用地面积、建设用地人口密度、城市用地增长弹性系数有较大的相关性;第三主成分人均公共绿地面积、工业废水排放达标率有较大相关性,第四主成分与煤炭产量、固体废物综合利用有一定的相关性。因此,七台河市土地集约利用的驱动因子可以概括为煤炭产值、人均GDP、城市用地增长弹性系数、工业废水排放达标率、煤炭产量等主要敏感因子。

表4 特征值及主成分贡献率

表5 主成分载荷矩阵

5 结论与讨论

土地集约利用是诸多因素共同作用的反映,本文通过建立多因素的指标体系,尝试用多因素综合评价法,对七台河市土地集约利用进行评价。研究结果将2000—2008年七台河市土地集约利用划分为3个状态期:2000年和2001年土地利用集约等级属于Ⅳ级,土地利用处于不集约状态;2002—2006年土地利用集约等级属于Ⅲ级,土地利用处于基本集约状态;2007—2008年土地利用集约等级属于Ⅱ级,土地利用处于集约状态。而且研究结果显示2001—2002年间和2005—2006年间土地利用集约度增幅较大。通过主成分分析得出影响土地集约利用的驱动力——煤炭产值、人均GDP、城市用地增长弹性系数、工业废水排放达标率、煤炭产量等几个指标是决定土地集约利用的主要因素,所采用的研究方法以及得出的结论,对实现七台河市土地的高效利用有一定的参考价值。但影响七台河市土地集约利用的因子众多,有些指标难以量化,如煤炭政策、土地规划等因素,本文恰恰是在这些因素假定对土地集约利用影响一定的前提下进行研究的,下一步将把这些因素考虑进去,以便进一步细化和加深该项研究。

[1]张凤荣,王静,陈百明.土地持续利用评价指标体系与方法[M].北京:中国农业出版社,2003.

[2]宋戈.大城市周边卫星城土地集约利用评价方法研究:以黑龙江省阿城市为例[J].经济地理,2005(6):887-890.

[3]洪增林,薛惠锋.城市土地集约利用潜力评价指标体系[J].地球科学与环境学报,2006,28(1):106-110.

[4]祝小迁,程久苗,刘广栋,等.安徽省城市土地集约利用水平时空变化特征研究[J].国土与自然资源研究,2007(2):29-31.

[5]雷国平,宋戈.城镇土地集约利用的潜力计算与宏观评价[J].学习与探索,2006(6):184-191.

[6]卞兴云,冉瑞平,贾燕兵.山东省城市土地集约利用时空差异[J].地理科学进展,2009,28(4):617-621.

[7]薛俊菲,邱道持,卫欣,等.小城镇土地集约利用水平综合评价探讨[J].地域研究与开发,2002,21(4):47-51.

[8]薛俊菲,邱道持,卫欣,等.小城镇土地集约利用水平综合评价探讨:以重庆市北碚区为例[J].地域研究与开发,2002,12(4):46-50.

[9]宋戈,张文雅.森工城市转型期土地集约利用指标体系的构建与评价:以黑龙江省伊春市为例[J].中国土地科学,2008,22(10):31-38.

[10]宋戈,郑浩.黑龙江省地级市土地集约利用评价及驱动力:以佳木斯市为例[J].经济地理,2008,28(2):297-299.

[11]常青,王仰麟,吴健生,等.城市土地集约利用程度的人工神经网络判定:以深圳市为例[J].中国土地科学,2007,21(4):26-31.

[12]尹君,谢俊奇,王力,等.基于RS的城市土地集约利用评价方法研究[J].自然资源学报,2007,22(5):775-782.

[13]冯科,郑娟尔,韦仕川,等.GIS和PSR框架下城市土地集约利用空间差异的实证研究:以浙江省为例[J].经济地理,2007,27(5):811-818.

[14]李进涛,谭术魁,汪文雄,等.基于DPSIR模型的城市土地集约利用时空差异的实证研究[J].中国土地科学,2009,23(3):49-54.

[15]甄江红,成舜,郭永昌,等.包头市工业用地土地集约利用潜力评价初步研究[J].经济地理,2004,24(2):250-253.

[16]翟文侠,黄贤金,张强,等.基于层次分析的城市开发区土地集约利用研究:以江苏省为例[J].南京大学学报,2006,42(1):96-102.

[17]宋戈.中国城镇化过程中土地利用问题研究[M].北京:中国农业出版社,2005:161-173.

[18]陈银蓉,梅昀,王传明,等.城市土地集约利用的研究[J].国土资源科技管理,2006,23(5):7-12.

[19]倪九派,李萍,魏朝富,等.基于AHP和熵权法赋权的区域土地开发整理潜力评价[J].农业工程学报,2009,25(5):202-209.