基于成本——收益模型的医院医学工程师流失现象分析

郭新奇

目前,我国约有10万名医学工程师在各级医院从事医疗设备的技术保障工作[1]。然而,医学工程师流失的现象日益严重,其所造成的后果则是各级医院由于相关人才的匮乏而在医疗设备的采购、保养、维修和管理等方面的开支显著增加。本文利用成本—收益模型的经济学方法对医院目前存在的医学工程师流失现象进行分析,并提出相关的政策选择。

1 理论依据

1.1 成本—收益分析的定义

成本—收益分析是指对投入与产出进行估算和衡量的方法,它是一种预先作出的计划方案。在市场经济条件下,任何一个经济主体在进行经济活动时,都应考虑具体经济行为在经济价值上的得失,以便对投入与产出关系作出一个尽可能科学的估计,从追求利润最大化出发,力图用最小的成本获取最大的收益。因此,自利性、经济性及计算性是成本—收益分析的主要特征。本文采用这种方法来分析医学工程师的流失现象。

1.2 医学工程师的定义

临床工程师是将工程和管理技能应用到医疗技术领域以支持和促进患者治疗的专业人员,这是美国临床工程学会(CCE)1992年对临床医学工程师下的定义[2]。目前,我国生物医学工程的职业成熟度不高,相关制度还不够完善,对医学工程师也缺乏统一的定义。通常所说的医学工程师指的是那些从事医疗设备的采购、评估、维修、维护和管理等技术保障工作的人员。

2 医院医学工程师流失的经济学分析

2.1 经济模型分析

2.1.1 构建经济模型的前提条件

构建经济模型的前提条件为:①公司比医院具有更高的预期工资率和劳动生产率;②医院比公司具有更高的机会成本;③劳动市场上工程师可以自由流动[3-10];④工程师是理性的“经济人”;⑤忽略性别等其他因素的影响。

2.1.2 经济模型的构建

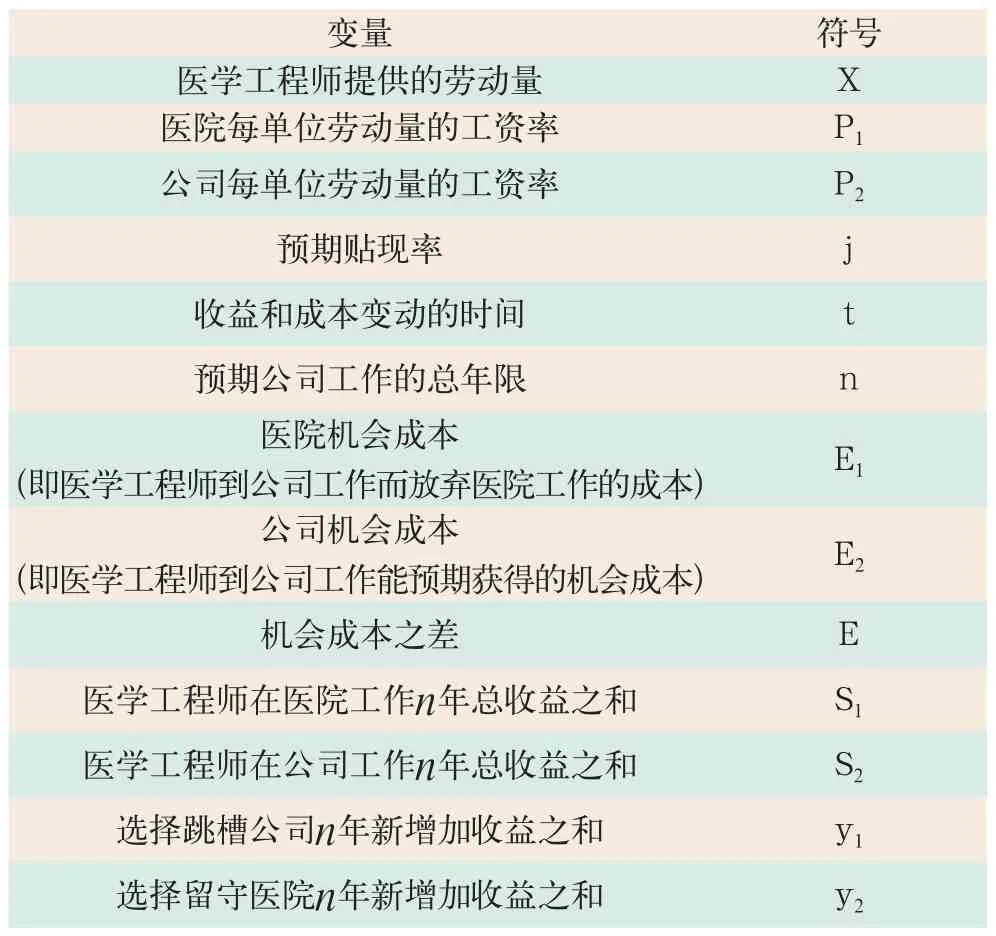

经济模型的构建见表1

表1 医学工程师跳槽经济模型变量表

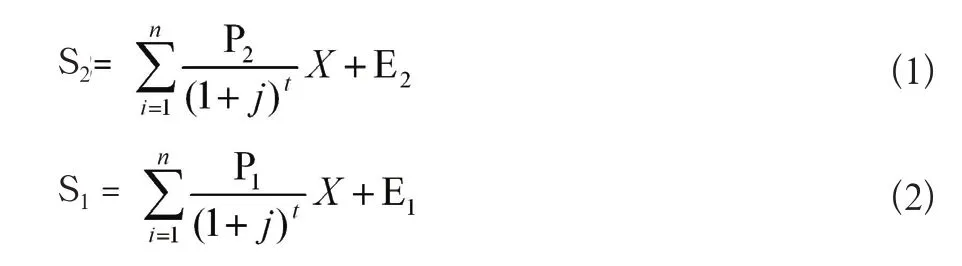

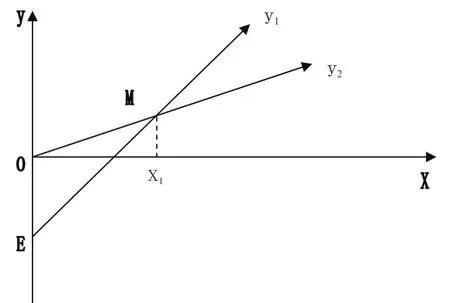

由建立经济模型的前提条件可知,P1<P2,E1>E2,由此可得如下图形(见图1):

图1 医学工程师工作选择模型

从图1中可以看到医学工程师在医院n年总收益与S轴的交点E1比在公司E2高,而在公司n年总收益的斜率比较高,两条线相交于G点,代表着付出同样劳动量X0情况下两个单位的总收益都为S0。若对数学模型进行一些转换,则可以更好的分析医学工程师流失现象。

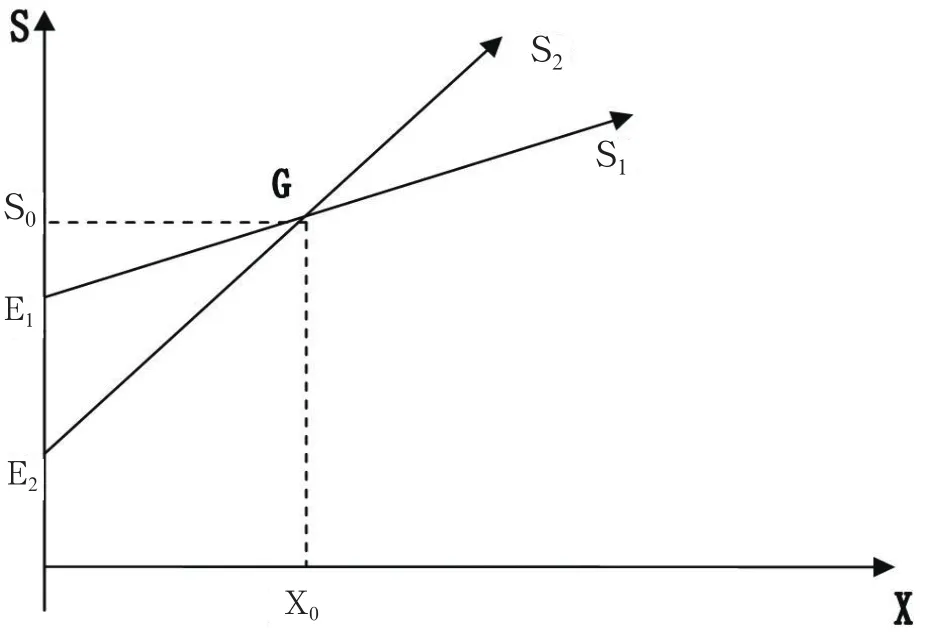

假设医院机会成本和公司机会成本之差为E,即:E1-E2=E,再将S1(x)与S2(x)转换为如下公式:

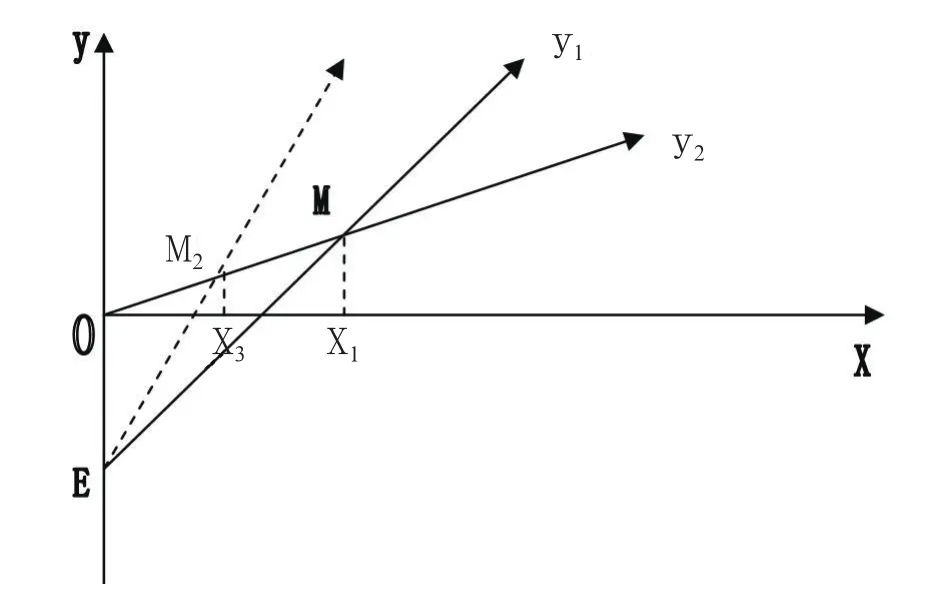

如图2所示,y1是一条经过E点的直线,它与y轴交点为E,表示在公司工作所要放弃医院工作的机会成本;而y2是一条经过原点的直线。y1与y2相交于M点,说明当劳动者提供X1的劳动量时,在公司的收益总和与在医院的收益总和相等。当医学工程师提供的劳动量小于X1时,在医院的收益大于在公司的收益,医学工程师将留在医院工作;而当劳动量减少到0时,虽然在公司和在医院都没有工资收益,但是由于机会成本的存在,医学工程师会选择留守医院;相反,如果劳动量大于X1,由于在公司的收益总和大于医院的收益总和,医学工程师会选择跳槽去公司工作。

图2 转换后的医学工程师工作选择模型

2.2 影响医学工程师跳槽的相关因素分析

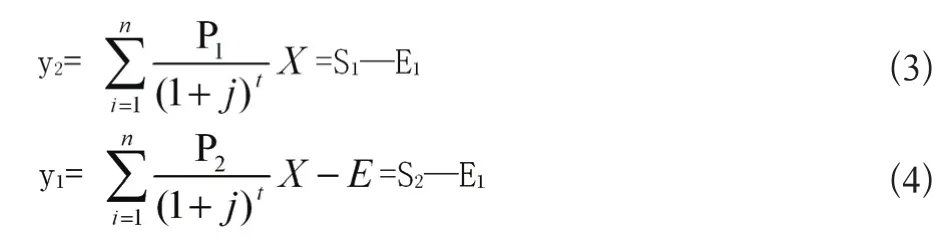

2.2.1 机会成本E

如图3所示,E是指工程师跳槽到公司去,所要放弃的原来医院稳定的工作、熟悉的环境、广博的人脉、心理因素等机会成本。当医院采取措施提高工作待遇,完善工作制度,改善工作环境时,机会成本会变成E1远远大于E。所以y1曲线会向下移动(见图2),与y2曲线相交于M1点。这表示现在需要X2的劳动量医学工程师就会选择去公司,而X2>X1,说明医学工程师流失的可能性会减少;反之,如果在医院的稳定性和福利等因素变得不稳定时,E就会变小,y1曲线就会上移。因此,医院对医学工程的优惠政策会影响机会成本E,而E的数值与工程师流失的可能性成反比。

图3 机会成本对医学工程师流失的影响

2.2.2 预期收益y对医学工程师跳槽的影响

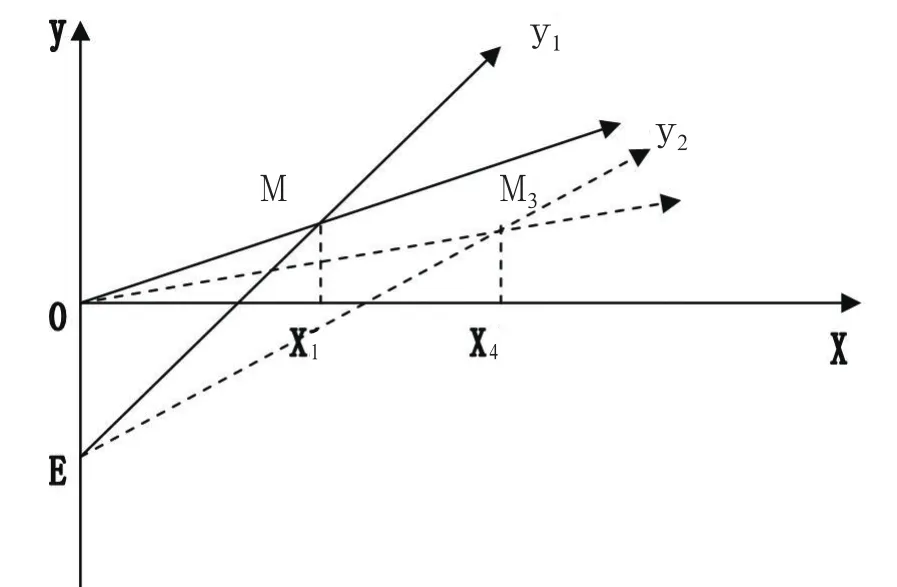

医学工程师在公司工作,先进的技术、先进的管理方式以及先进的医疗设备可以使医学工程师积累更多的知识和技能,因此,医学工程师的预期工资率会大幅度提高,使得p1增加,同时y1斜率增加,y1与y2的均衡点变成M2。如图4所示,均衡点所对应的劳动量为X3<X1,这使得医学工程师仅仅需要提供比较小的劳动量就会选择去公司,也就是说公司预期收益的增加加大了医学工程师流失的可能性。相反,医院预期收益的增加则会减少医学工程师跳槽的可能性。

2.2.3 年龄因素对医学工程师流失的影响

如图5所示,医学工程师如果去公司工作的预期总时间n相对减少时,直线y1与y2的斜率会变小,y1与y2都会沿着与y轴的交点顺时针旋转。两条线相交于M3。可以看的出,现在要提供X4的劳动会导致医学工程师跳槽,由于X4>X1,说明医学工程师需要提供更多的劳动才会选择跳槽。也就是说年龄与跳槽的可能性成反比,年纪小的医学工程师比年纪大的更容易选择跳槽。

图4 预期收益对医学工程师流失的影响

图5 年龄因素对医学工程师跳槽的影响

2.2.4 闲暇需求对医学工程师跳槽的影响

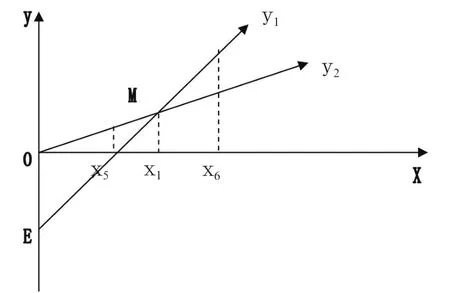

人类除了对收入的需求还有闲暇时间的需求,当工作所需提供的劳动量增加时,就意味着在一定程度上减少了闲暇时间。当医学工程师某一时间某一空间对闲暇的需求较高时,他所愿意提供的最大劳动量就会较低。如图6所示,X5低于X1,则表示医学工程师留守医院的概率比较大,而如果闲暇需求不是很高时,则他所能提供的劳动量会变大,X6高于X1,劳动者更愿意选择收益更高的公司工作,所以医学工程师跳槽的可能性加大。

图6 闲暇需求对医学工程师流失的影响

2.2.5 经济周期对医学工程师流失的影响

由于医院和公司的单位性质不同,在面临各种经济周期的反应也不尽相同,例如,在通货膨胀时期,由于医院是全民事业单位的性质,工资率P1的上涨相比较于物价的上涨会由于制度效率的原因而产生时滞的现象;而私营性质的企业由于对物价上涨的敏感度高,工资率P2的调整反应快、会吸引医学工程师更可能做出跳槽的行为。如图7所示,作工资率与时间的函数图形,发生通货膨胀后,公司于t1时间点提高工资率P2,而医院由于时滞的缘故,会在t2时间点涨工资P1,t1与t2的时间差会考验医学工程师流失的可能性。相反,在经济大萧条时期,由于公司面临的生存危机比医院更大,医学工程师出于自我利益最大化的考虑,会更愿意选择留守医院的策略。

图7 通货膨胀对医学工程师流失的影响

3 医院生物医学工程行业人才流失的现状

3.1 医学工程行业在医院的现状

目前,在各级医院中,由于医院对生物医学工程重视不够而导致医院的医学工程处存在着生存危机。医院的医学工程处在收入分配、晋级、晋升和业务培养等方面,都与医护人员有着不同程度的差别。而对行业的功能定位大多为设备采购与维修,其地位一直游离于行政管理与医技之间,传统的医院管理更将其定位于后勤科室。总之,医学工程行业在社会和医院缺乏广泛的重视基础,有逐渐边缘化、萎缩化和被厂家取代化的趋势。

3.2 医学工程师在医院的现状

在国外,一些国家的医学工程师管理有健全的法规,临床工程师注册管理制度比较成熟。如日本于1987年颁布了《临床工学技士法》,以法律的形式规定了临床工程师资格[2]。而在我国,虽然各科医生有医师证,药师有资格证[5],但医学工程技术岗位尚未建立健全的认证管理,导致了医学工程师在医院中得不到充分重视和应有的经济地位。

3.3 医学工程师流失严重

由于行业弱化、制度不全、缺乏认可、待遇较低等客观原因的存在,有些医院医学工程师的流失现象非常严重,尤其以男性中青年技术骨干居多。例如某医院医学工程处,45岁以上的职工占总人数的72.2%,30岁以下的比例仅仅为11.1%。医学工程处的人员结构逐步向老龄化和女性化发展;数量居多的老年职工,都即将步入退休年龄,而年轻的男性工程师大多会在医院工作3~5年跳槽,去向基本为外企。这种断层的年龄结构配置和失衡的性别比例更加弱化了医学工程处的作用,严重影响了医院医学工程处未来的发展。

4 解决医院医学工程行业人才流失的政策和措施

4.1 国家管理部门完善各种法规和标准,提高医学工程师跳槽成本

经济模型显示,如果提高医学工程师在医院的机会成本,则会相应减少医院医学工程师流失的可能性,使其更愿意选择留守医院。目前,我国医疗主体仍为国有体制,因此提高医学工程师留守医院的机会成本离不开国家政策的支持。国家行政管理部门应该尽快立法[3],建立完善的临床医学工程师制度。在原有医护人员上岗准入制的基础上,增添临床医学工程师的上岗准入制度[1]。

4.2 医院重视医学工程处,提高医学工程师的预期收益

成本—收益模型显示:提高医学工程师的预期收益是减少其流失的方法之一,而医院作为医学工程师的行政主体,直接影响其预期收益。因此,只有医院真正采取相应措施,医学工程师流失的现象才会逐渐消失。

(1)医院管理层从思想认识上改变对医学工程师的定位,由以维修为中心的认识向以学术科研、质量管理和效益管理为中心的认识转变[11]。

(2)医院建立完善的制度法规,扩大医学工程处的权责范围,积极鼓励医学工程师通过在职学习、业务培训、出国深造等方式提高自己的知识水平和业务能力。

(3)在科技创新方面营造公平竞争的环境,让有能力的人员能够脱颖而出,并且获得更多的资金和机会[12]。

(4)加大对医学工程的投资,提高医学工程科室的科研创新能力和医学工程师的福利待遇[9],提高其留守医院的预期收益,减少其跳槽的可能性。

4.3 医学工程部门自觉自立,为医学工程师创造和谐的文化氛围

医学工程部门应当在权限和能力范围之内为职工创造良好的工作氛围[13-20],增加部门内部的沟通和信任,建立以感情留人、以氛围留人的创新机制[21]。根据马斯洛的需求层次理论[22],每个人都有对归属的需求,如果医学工程部门能够为医学工程师带来一种安宁、宽松的归属感,那么他们跳槽到公司的可能性将会相应降低。

5 结语

基于成本—收益分析理论,建立关于医学工程师流失的经济学模型,并分析造成工程师流失现象的主要变量,最后针对各个变量提出应该采取的各种政策选择。假如各级相关部门能够从成本—收益角度思考,并采取积极有效的制度和措施,则有可能解决目前医学工程师流失严重的现象。

[1]余奎,林国庆,曲哲,等.我国在院医学工程技术人员现状及对策探讨[J].医疗装备,2001,14(2):18-20.

[2]张学龙,黄勇,程海凭.日本临床医学工程师制度提供的启示[J].医疗设备信息,2007,22(1):1-4.

[3]张玉韩.劳动合同管理与医院人才流失的控制[J].中国医院管理,2003,23(7):45-45.

[4]曹建华,陈俊国,霍江涛,等.浅谈现代医院特点及发展趋势[J].西北医学教育,2007,15(1):46-47.

[5]殷衡基.医学工程只有与时俱进才能有出路[J].中国医疗设备,2009,24(3):130-132.

[6]刘传海,王春江.偏远地区军队中小医院专业人才流失原因及对策[J].中国医院管理,2003,23(7):46-46.

[7]薛金虎.加强医疗设备综合管理的重要性[J].实用医技杂志,2005,12(12B):3632-3633.

[8]高鸿业.西方经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[9]陶蓉.医院人才流失的管理对策及成效[J].中国医院管理,2005,25(10):15-16.

[10]景文宏,陈志鹏,周潮.西部中小企业创新人才流失的经济学分析[J].科技管理研究,2009,29(3):198-200.

[11]种银保,郎朗,黄燕.现代医疗设备管理现状及其发展趋势[J].医疗卫生装备,2009,30(3):86-90.

[12]何少娟.人才流失现状不容忽视[J].现代医院,2004,4(11):55-57.

[13]孙凯洁,罗涛.综合医院核心员工流失风险防范体系研究[J].中国医院管理,2010,30(11):72-73.

[14]林正大,张延智.“三维机制”应对核心人才流失[J].人力资源,2007(1):16-17.

[15]彭达明,黄宗翔,刘曼芳.以提高效益为中心明确医学工程师的职能[J].医疗卫生装备,2006,27(3):70-71.

[16]朱晓青.国际学生流动的成本和收益分析框架探析[J].开放教育研究,2006,12(4):57-60.

[17]刘颂华.成人教育成本— 收益机制探究[J].成人教育,2009(6):34-35.

[18]孙黎惠.现代医疗设备管理现状及其发展趋势[J].齐鲁医学杂志,2008,23(5):460-461.

[19]郭颖婕.公立医院人才流失的对策[J].中国卫生质量管理,2009,15(1):71-72.

[20]郑长江,谢富纪.科技资源共享的成本—收益分析[J].科学管理研究,2009,27(5):33-38.

[21]李锐,刘茂.人才流失彷徨期与留人策略[J].医院管理论坛,2010,27(11):45-46.

[22]李霞,畅军亮.马斯洛的需求理论与高校师德建设[J].煤炭高等教育,2006,24(4):120-120.