深井降水在益湛线清水隧道病害整治中的应用

周 德

(南宁铁路局工程管理所,工程师,广西 南宁 530029)

益湛铁路清水隧道位于广西岑溪市境内,进口里程DK 439+346,出口里程 DK442+782,全长3 436 m。该隧道出口端位于浅埋(最大埋深30 m)、富水、全风化花岗岩及全风化砂页岩中。施工初期先后出现流砂、初期支护严重变形、塌方、二次衬砌开裂、地表开裂等病害。2005年1月开工,当年共完成105成洞米,月成洞不足10 m,施工推进十分缓慢。通过综合分析隧道出口段地形地貌及工程、水文地质情况,认为“水”是病害的直接诱因,也是解决问题的关键。在采用地表深井井点降水的措施后,隧道内孔隙水压力及涌水量明显下降,流砂、塌方、初支变形得到有效控制,施工条件大大改善,工程进度明显加快,取得了良好的施工效果。

1 病害原因分析

1.1 地形地貌分析 隧址区属剥蚀低山槽谷地貌区,地面高程170~430 m,为一面坡地貌,自然坡度为15°~45°,局部为陡坎,坡面植被发育,以松树林为主,坡脚平缓处多垦为种植土。隧道穿越2冲沟2山头。出口端DK442+633~782段穿越其中一冲沟,且浅埋,最大埋深30 m,具有地形偏压特征。冲沟常年流水,流量随季节变化,沟口均发育洪积扇,洪积扇顶部标高在隧道洞顶之上。地貌的这种特征客观上决定了隧道所处围岩具有富水性。

1.2 工程地质分析 隧道附近主要为燕山期晚期花岗岩(γ53)及奥陶系中统缩尾岭群(O2sw)砂岩夹页、灰岩及热液蚀变形成的大理岩。DK442+633~782段砂岩夹页岩、大理岩为花岗岩的俘虏体。据钻探揭示全风化层厚35~80 m,岩心呈土柱状,粉砂状,局部见球状风化体。因位于花岗岩与砂岩夹页岩、灰岩的接触带附近,花岗岩岩浆在侵入上升过程中,岩浆对先期的砂页岩夹灰岩进行强烈挤压,导致砂页岩夹灰岩岩体破碎、产状零乱,而岩浆在冷却成岩过程中释放的巨大热量,对已零乱破碎的砂页岩、灰岩进行灼烧烘烤,加剧对砂页岩的破坏,降低其力学性能,易风化。同时,高温高压环境保护下形成的花岗岩本身露出地表,在低温低压环境下也极易风化,故病害区内风化层巨厚。破碎的岩体及巨厚风化层对隧道开挖稳定非常不利。

1.3 水文地质分析 地下水为第4系土层和基岩全风化层中孔隙水及基岩裂隙水,受大气降雨及沟水补给,较高山脊段地下水较少,冲沟及山脚低缓地段地下水发育。DK442+633~782段因穿越一长流水冲沟且位于山脚低缓地带,沟口洪积扇顶部高于隧道洞顶,受冲沟常年补给,地下水发育,特别是隧道洞身标高位置地下水活动强烈。据钻孔测量稳定水位线标高为185.48~207.06 m,位于隧道洞顶以上。地下水活动强烈、洞身围岩为呈粉砂状、黏土状之砂页岩、花岗岩全风化带,长期处于饱水状态,塑性指数和液性指数较大,塑性指数IP的测试结果11.0~13.8,液性指数为 1.41~1.56,已属于流塑状态,稳定性极差,极易坍塌变形。

2 降水措施

本隧道所处的地貌、地质结构和地下水等对隧道开挖稳定均构成较大威胁,水是诸种不稳定因素的直接诱因。因此,隧道开挖施工除考虑强支护工程措施外,治水是解决问题的关键。

2.1 降水方案设计 根据施工推进位置、隧道埋深、补充地质勘察情况、室内试验取得的渗透系数、地下水埋深、含水层厚度、降水影响半径等数据,确定井点布置位置及井深。

2.1.1 设置3个深井降水井 为了有效集水及隔离地下水往隧道施工区域渗透,在冲沟底部附近,流水方向上游側即线路左侧,距隧道中心10 m位置,分别于 DK442+650(井 1)、DK442+630(井 2)、DK442+610(井3)设置3个深井降水井。

2.1.2 井深计算 通过计算3个深井井深分别设为33 m,34 m,35 m。以井1为例,井深计算公式为

式中:h为井深(m);

h1为地面至隧道右侧墙脚高程距离(m);

Δh为降水后隧道右侧墙脚至地下水位线距离(m);

i为水力坡度;

L为深井距离隧道右侧墙脚距离(m)。

在计算中,Δh取值为1 m,水力坡度按单排井点取1/5,L取13.15 m(单线铁路隧道半宽及深井距离隧道中心距离之和)。

井1地面实测高程为202.00 m,隧道右侧墙脚设计高程为172.35 m,则有效井深h≥202-172.35+1+1/5×13.15=32.28 m,取33 m。

2.1.3 井1布置与隧道相互关系 深井布置以有效集水及隔离地下水为原则,在线路左侧(流水方向上游),与隧道中线距10 m,井1从地表伸至地下水集水区域,最低点比隧底低0.5 m以上。

2.2 深井施工 降水井采用冲击成孔,孔径1.25 m,成孔后设置ϕ800 mm带孔钢管,并于周边设置砂夹卵石过滤层。

2.2.1 主要施工工艺 施工工序是井位确定→成孔→清孔→下井管→回填滤料→安放潜水泵→降水→回填井孔。

2.2.2 注意事项 清孔施工时应在成孔后,立即将潜水泵应放置于成孔底部,抽出井内泥浆,以防泥浆沉淀造成井深不足。为保证清孔过程中不出现塌孔,应随着水位下降及时补充清水,确保井内满水,直至井管内排出的水由浊变清为止。

3 降水效果检验

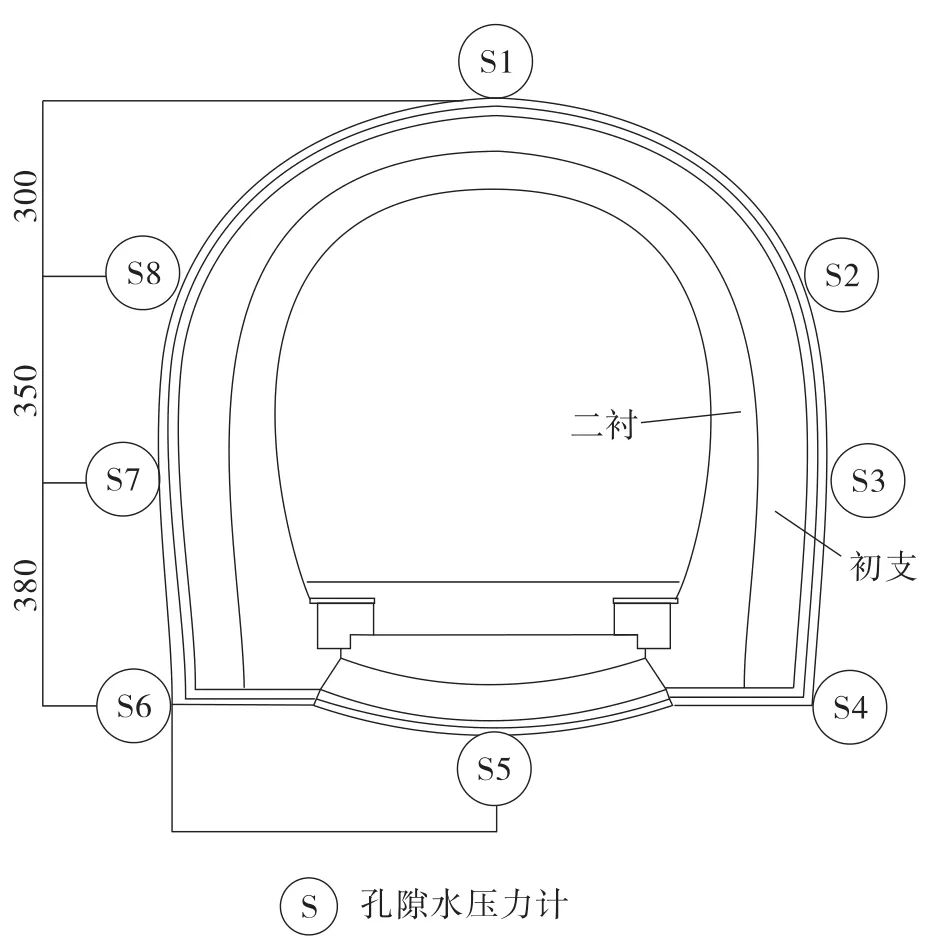

3.1 测量仪器布设 为检验降水效果,首先在DK442+610、DK 442+620的断面初支背后,根据施工需要,对应隧道拱顶、拱脚、边墙、墙脚、隧底分别埋设8个压力计测量水压,编号为S1~S8(见图1);同时在隧道两侧水沟安装三角堰流量计测流量。

图1 孔隙水压力计埋设图(单位:cm)

3.2 测试结果

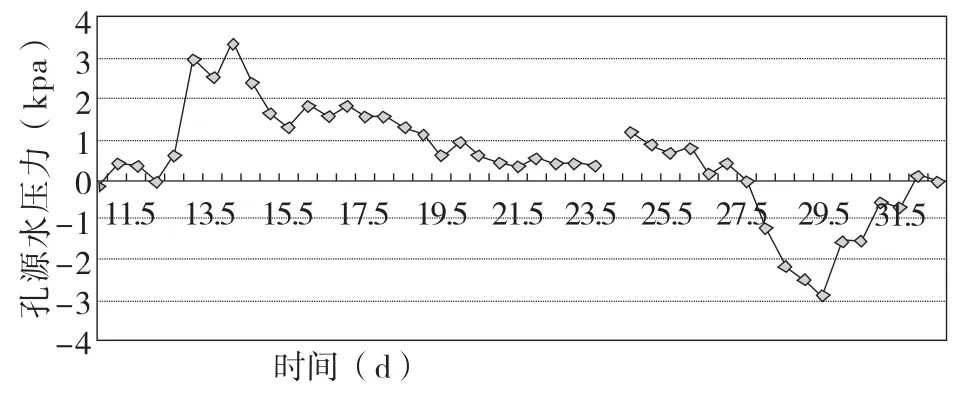

3.2.1 水压力变化 从DK442+610、DK442+620的2个断面大多测点数据压力曲线来看,有3种现象:

1)孔隙水压力整体上具有开始增大然后递减的现象(见图2)。从图2可以看出,对应12,14.5,31.5 d的水压,由0逐渐升至3.5 kpa,然后降到-0.5 kpa附近。这是由于初期支护阻断了地下水的流通路径,使得靠近衬砌部位的地下水位上升,导致孔隙水压力增大。之后随着施工的排水和井点降水,使得地下水位回落,因而孔隙水压力减小。

图2 DK442+610断面S-1点水压力随时间变化曲线

2)从孔隙水压力的曲线来看,某些曲线具有较强的波动现象(见图3)。

图3 DK442+610断面S-5点水压力随时间变化曲线

图 3中对应第 19.5,20.5,22天的水压,先由-7.5 kpa降至-21 kpa,接着升至-5 kpa。对应这些波动点及施工记录分析,每一次波动均对应一次作业面封闭或作业面排水。因此可以推断,地下水位对施工降水反应灵敏。

3)从整体效果看,采用深井降水措施后,隧道内孔隙水压力整体呈下降趋势。如图2对应第13.5,31.5天的水压,由最高 3.0 kpa降至-0.8 kpa;图3对应第13.5,31.5天的水压,由最高2.5 kpa降至-5.0 kpa。

3.2.2 流水量变化 对应于水压观测对流水量也同步进行了观测,从综合流水量观测记录看,流水量由降水初期每10 m最高57升,下降为每10 m 7升左右。总体涌水量明显下降,深井降水明显见效。

4 结束语

采用深井井点降水措施后,隧道内孔隙水压力及涌水量明显下降。益湛铁路清水隧道施工自从采用深井降水措施,流砂、塌方、初支变形等病害得到有效控制,施工条件得到极大改善,工程进度明显加快,由月成洞不足10 m增加到30 m,,取得了良好的施工效果。

实践证明浅埋(埋深40 m以内)、富水、全风化花岗岩、全风化砂页岩的隧道施工,深井井点降水措施不失为一项较好的工程措施。