“最高指示”——笑谈之十

陈四益/文 谢春彦/图

(作者为新华通讯社高级编辑、《瞭望》周刊原副总编辑)

“文革”中,《毛主席语录》是人人必备的工具,无论到哪里,都有用处,如果不备,会遇到许多麻烦。譬如,从上海乘火车到长沙,那时没有什么暮发朝至的快车,在火车上要度过一天两夜或两夜一天。因此,列车员便要把车厢变成“毛泽东思想大课堂”。每天早晚,照例要“早请示、晚汇报”。请示汇报之前,照例要念几段毛主席语录。这时,列车员便会站在车厢一端,摆起架势,挺胸抬头,手执《语录》,右臂平抬置胸前,大家立即起立,如法炮制,并在列车员带领下翻到某一页。然后,列车员领呼:“最高指示——”于是,大家齐声朗读。这样的朗读,每每要四五段、五六段方告结束,这才各自默声或喃喃“请示汇报”。那情形颇似基督徒的饭前祷告,感谢主赐予恩惠。但不敢说,若是说出来,车厢便可能成为“大批判的战场”。

从形式到内容的“宗教化”,是当时的潮流。“五四”以来的科学启蒙,局限于知识阶层,宗教式的迷信则依然弥漫于底层社会。所谓“新民主主义革命”,其实只是共产党发动的“农民革命”或曰“农民暴动”。历来的农民革命,都以“天命”或宗教为号召,新的“革命”虽以马克思主义为号召,但多数卷入者,对马克思主义的理解依然是宗教式的信仰与崇拜。听前辈说,延安时,一位经历长征的老革命,因缺少文化,一直是个炊事班长。只有加以培养,才便于提拔,于是送到党校学习。回来问他学到什么?终因文化太低,只答曰:“马克思,恩格斯,无产阶级二导师。马克思是个大胡子,恩格斯是个长胡子。”这同许多佛教徒对如来、观音的了解只限于宝相庄严、救苦救难,相去未远。即便到了今天,不少干部,包括很高层的干部,仍旧相信风水、卜卦、烧头香,“天命”依旧盘踞于心中。

但在知识阶层中,经过了“五四”以后“德先生”、“赛先生”的熏染,对这种“宗教化”信仰并不那么容易接受,所以在整个革命中,因独立思考、质疑这种迷信而受到整肃的大多是知识分子。不过,中国的知识分子因为所处的环境和根深蒂固的传统,从来都处于依附地位。毛泽东用“皮之不存,毛将焉附”来形容知识分子同无产阶级的关系,并不准确。但若说在长期专制主义社会里,欲求闻达的中国知识分子与现政权的关系,倒确是如此。因为依附,所以压迫一到,便很容易屈服。而一旦屈服,为了表白自己对现政权或高层集团的忠诚,其宗教化的情绪甚至会表现得比工农更为虔诚。在“工宣队”、“军宣队”进驻大学后,我所在的学习组每次“学习”,若是工宣队员主持,起始念语录不过四五段,而教师中的头头主持学习,领读语录要多到十段甚至十数段,每段念完,还要手挥语录,有节奏地领呼“毛主席万岁!万岁万岁万岁!敬祝毛主席万寿无疆!”后来我到山沟沟里的军工厂,这样的“三呼万岁”,在工人和解放军中反倒几无所见。

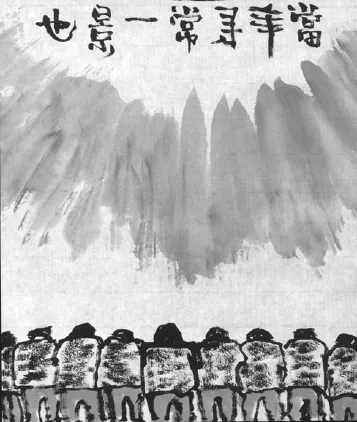

《“要斗私批修”》 谢春彦 作

随着“文革”的深入,这种宗教化程式越来越繁琐。譬如吃饭,在学校食堂门口竖一毛泽东像,于是进入食堂前,先要朗读“最高指示”,然后才能去买饭菜。那时,食堂供应并不充分,去晚了,好吃的菜买不到不说,每个窗口前面长长的队伍也让人心烦。所以“小将”们(那时中央文革自江青以下都称红卫兵为“小将们”,同后来把他们统统赶下乡时不同)到了门口,总是拣最短的语录念上三遍,便冲进食堂去了。最短的语录,大约就算“要斗私批修”,所以选择这一句的最多。至于念完之后冲在前面抢买好菜,同“斗私批修”有何关系就难言之矣。也有选别的“语录”的,如“大师傅,惹不起!”倒是很合情境,但这句“语录”未见于《语录》和《选集》,出自何处,我一直没有弄清,大概是什么回忆录或记述毛青年时代的什么书中的吧,反正没人追究,由他们念去。当时又有传闻,说红卫兵批斗陈毅,念语录时,陈毅道:“毛主席教导我们:‘陈毅是个好同志’。”听到这个传闻,无不心里大乐,因此饭堂前的“请示”,也有高喊:“毛主席语录第273页第三条:陈毅是个好同志”的。尽管《毛主席语录》没有那么多页,而陈毅那时也因所谓“二月逆流”靠边站了。庄严一化而为佻 ,语录之泛滥可见一斑,虽不曾到禅宗和尚们那样呵佛骂祖,却也并不那么恭敬了。

当然,这都是学生们在日常情境中的花样,像我这样当了老师的就不敢了。倘若“聊发少年狂”,后果是难于逆料的。复旦大学历史系的青年教师李华兴与吴维谷,我都熟悉。李为人小节不拘,吴为人老成持重,笔下都很来得,是青年教师中比较出色的。那时,大凡毛泽东说了什么话,报上登了出来,与“最高指示”相应,就叫做“最新指示”。一有“最新指示”,照例要“热烈欢呼”,“传达不过夜”,办法是当天晚上大家高呼口号从邯郸路游行至外滩的市革命委员会,然后再一路游回复旦。这天,又有了“最新指示”,听说李华兴拿了一张报纸正好碰到了吴维谷,便调笑地扬了扬报纸说:“圣旨到!”这本是一句玩笑话,但在彼时彼地,在阶级斗争的弦绷得紧而又紧,一个个都盯着所谓“阶级斗争新动向”的时候,这句玩笑话便被当做对“伟大领袖”的恶毒攻击,李、吴二位因此被隔离。中间如何审查,如何定案,从复旦出去的那位市革委会常委有什么批示,详情我不知晓,但历史系弄出了个“邹吴李反革命小集团”,吴维谷坠楼而死,却是全校都知道的。接着,根据什么人(姑隐其名)“密报”,什么人传递(也姑隐其名)和那位常委的批示,在中文系又如法炮制了一个莫名其妙的“小圈子”,一“圈”就圈进了几十名青年教师。时髦的推论是:历史系有,中文系就没有吗?所以“上面”批示,要“三打白骨精”。这一“打”,自然轰轰烈烈。按照“最高指示”,“圈子”,就是“朋党”,也就是“宗派”。当初反胡风,就是从圈子、宗派,逐步升级到“反革命集团”的。所以中文系的“小圈子”起先称“一打三反的继续”,后来实在没有什么材料,才降调为“整党的继续”,再到干校接受再教育,迁迁延延,直到 “九一三”事件之后,才算作罢。当初挥笔批示的指挥者,现在装得像没事人一样,但吴维谷——一个诚笃、用功、有为的青年学者,就这样莫名其妙地死去了。

在“语录”风行之时,自有人出来推波助澜,花样翻新。于是又有了“语录歌”和“语录操”。“语录歌”以李劫夫所谱最多,而以林彪《毛主席语录前言》为最长。那时,毛主席语录称为“红宝书”,这些语录歌当可算得货真价实的“红歌”了。今日“唱红”不知为何不选,而“妹妹坐船头”之类倒莫名其妙地成了“红歌”,也是颇有趣的现象,大可研究。“语录操”的花样也不少,但兴起之时我已在山沟,消息不通,未曾操练,只听说“虚心使人进步”是向上振臂两次,而“骄傲使人落后”则是下蹲两次。

“最高指示”能够用来唱歌、做操,当然也可以用来做别的用,买物品、打电话,都可以用上,但“最高指示”用得最多的却是在打“派仗”的时候。不同观点的对立两派,各自都以“语录”为武器相互攻击,这算“文斗”。“文斗”斗得不可开交,便拿起棍棒刀枪“武斗”起来。死于这样的“武斗”究竟有多少人,迄今没有任何统计。后来有“最新指示”说,经过了“文化革命”的演习,将来“右派”会借一些“语录”来搞资本主义复辟,而“革命派”则会借另外一些“语录”来打倒他们。好像那些“最高指示”,只是谁都可以打的幌子。 “文革”中各派“语录战”的实践表明,所谓“歌”也罢,“操”也罢,“最高指示”也罢,“最新指示”也罢,到头来都是争斗双方打击对手的工具,其实谁都不想遵行。在前些时热闹了一阵的“唱红”中,我隐隐又嗅到了那种气息。这样的争斗,既不革命也不复辟,只是为自己争位子、谋权势,结果也只能是两败俱伤,最终把国民经济弄到了崩溃的边沿,而所谓“革命”也走到了尽头。这大概也是当时激烈斗争的“两派”以及他们背后的操纵者所始料未及的。