“启功研究”的当代意义

赵仁珪

最近,我写了一篇《启功先生的文化价值》的文章,主要观点是启功先生的文化成就能够横跨学术与艺术两大领域,且在很多具体领域中,都达到当代顶级水平,是名副其实的全能学者和艺术家。再加之他具有高尚的道德情操,因而堪称是一位“间世”的文化大师,其文化意义也将超越当代的局限,影响到更久远的将来。 如果这一观点成立,就给我们带来一个新课题:即如何做好“启功研究”的工作,以推动我们的文化事业。

如在书画领域。启先生的书画,尤其是书法,虽然有很多难以言传的高妙之处,但实际上却有一条最基本的法则和底线:即坚守本色之美,亦即以雅俗共赏、赏心悦目、娱情悦性之美为美,具体说来,即以雅洁、高华、和谐、隽秀、飘逸为美。而实践这一美学原则的途径,就是踏踏实实地继承传统,扎扎实实地打好基本功,在通融传统的基础上自然而然地形成一家之风。为此他曾明确地反对那种“浮烟涨墨”式的、只能给人以压抑感的画风,曾云:“常见画费九牛二虎力,浮烟涨墨块块黑石头。吾病心胸气闷已经岁,那堪再压木炭千层楼。”(《无款雪景牧牛图》)也曾委婉地反对某些刻意标新立异、其实是不知所云却号称“现代派”的书法:“璀璨斑斓,陆离光怪。瞻前顾后,称曰现代。”(《日本现代派书法展览征题》)而我们现在的书画创作确实存在严重的浮躁之风,有些书画家急功近利,不肯在基础上下功夫,或自知如此下功夫很难超越别人,便急于走终南捷径,刻意标新立异,片面地以奇为美、以怪为美、甚至以丑为美。为此还提出很多理论,如强调什么“视觉冲击力”,为了彰显个性就要“拉开距离”,并片面强调“笔墨当随时代”等等。如果不满这种风气,它们会反唇相讥,称你为保守派。不错,书画艺术是视觉艺术,讲冲击力也要看如何冲击,如果冲击到只剩惊悚、骇目,那还有什么美感可言?汉字自古以来就是由那些有限的部首、部件构成,如果为了凸现所谓的个性,便任意地拉开与传统的距离、与他人的距离,那将把汉字肢解扭曲到什么程度?“笔墨”确实“当随时代”,但违背传统规律的“笔墨”并不是引领“时代”的笔墨,即使是力主这一主张的石涛,也曾忠告人们“画家不能高古,病在举笔只求花样”,此语正可用在当今某些人的身上。我想,学习、研究启先生的书画,首先要学习他为书作画的态度,学习他对优秀传统的坚守及在此基础上的合理创新,这对医治当前书画界的浮躁之风无疑是一副良药。

又如在诗词创作领域。目前对现当代古典诗词创作的研究还相当薄弱。研究古典诗词的,认为这不属于自己的时代;研究现当代文学的,认为这不属于自己的文体。这与当前旧体诗词创作极度繁荣的现状很不相称。而我们研究现当代的旧体诗词创作不外乎两方面:即如何将继承与创新相结合。而启先生在继承与创新、雅与俗相结合方面都取得卓越的成就。他的高雅之作格律严谨,语汇典雅,对仗工整,用典考究,尤其是那些借助双关象征手法的咏物寄托之作,可谓臻于极致,也为当代如何以传统手法来表现时事提供了很好的借鉴。他那些看似俚俗的作品,其实都充满了大智慧,新意境,新思想,尤其是那些幽默诙谐之作更是独树一帜,堪称是对中国诗词发展史的一大贡献。但有些人却认为启先生的幽默只是一味的俚俗,这是一种误解。这就证明在这方面确实存在讨论的必要,通过这样的讨论将会对发展当代诗词风格的多样性起到积极的作用。

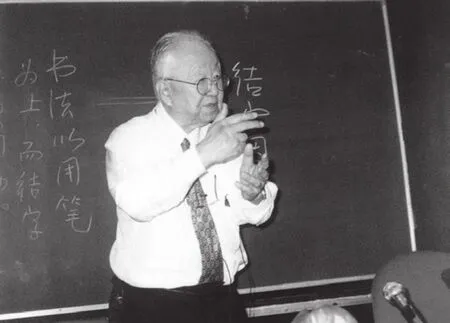

启功在讲课

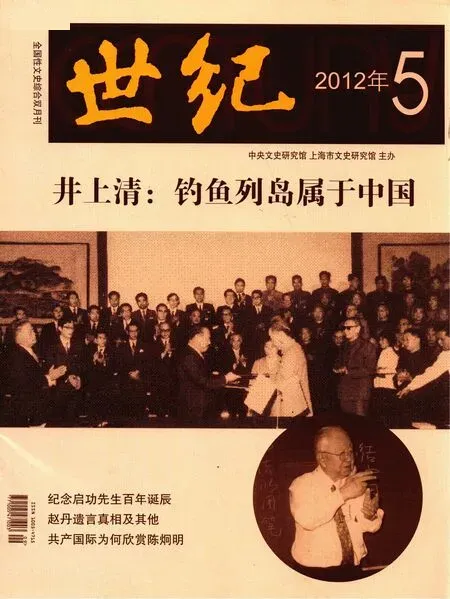

1991年,启功(捧花者)将义卖字画所得捐给北京师范大学,设立以其恩师陈垣书斋“励耘书屋”而命名的“励耘奖学助学基金”

又如在文物鉴定领域。文物鉴定现在几乎成为绝学,启先生虽然写过很多文物鉴定的论文,但这门学问必须建立在大量“经眼”的基础上。启先生当年与几位鉴定大师一起经眼过数以万计的古代书画,写下大量的鉴定意见,这都是宝贵的、活生生的教材,我们应该好好整理研究。由此我们还可以引申出一个更深刻的话题。众所周知,启先生对作他的假画、假字有时只能抱一种无奈的态度,但对盗用他的名义在书画鉴定上作假作伪则不能容忍。现在有些“鉴定家”公开的一手交钱,一手交货,付钱才鉴,付钱即真,这种现象决不会发生在启先生身上。不仅鉴定如此,写字也如此。他为教育、文化、公益部门题字一贯分文不取,对企业部门所付的润笔也都交学校处理,并把其中很大部分都拿出来济困助学。他淡泊名利,更淡薄钱财,他的字几乎有求必应,故流散在社会的数量当居当代书法家之首。这也是他深受各界人士普遍喜爱的原因之一。这也提示我们,学习、研究启先生,不但要学习、研究他的艺术和学术成就,还要深入学习他的道德品行,这样才能把“启功研究”引向更深入的层次,也才能更好地达到“启功研究”的目的。