在伊斯坦布尔

/ 浙江_鲍 贝

作 者: 鲍贝,作家,出版有长篇小说《伤口》《爱是独自缠绵》《撕夜》《你是我的人质》,散文集《轻轻一想就碰到了天堂》《悦读江南女》等,现居杭州。

抵达

抵达伊斯坦布尔,已是黄昏。混在一群人当中,拖着行李走出机场,像突然踏进一小段暧昧不清的时光里,令人生出一种被光阴分离着的异样的忧伤情绪。

土耳其时间与中国相差六小时,我身处的黄昏,即是中国的深夜。如果按中国时间来算,我是在深夜零点潜入伊斯坦布尔的。午夜零点,依然是个临界点。在这个临界点上,我的思维总是十分活跃,我总舍不得睡去,让我的深夜伴随我醒在灯光之下。我长期以来黑白颠倒的生活方式,被亲朋好友认为是“不正常”。可我发觉,当我抵达伊斯坦布尔的那一天,我的“不正常”已然归于正常,或接近于正常。

伊斯坦布尔是土耳其最大的城市,位于这个国家的最西北端,54%在欧洲,46%在亚洲,以美丽的博斯普鲁斯海峡作为分隔,横跨海峡上空的欧亚大桥,连接着两大洲,亦连接着这个巨大城堡的东部与西部。

我们也许会分不清,土耳其人到底属于欧洲,还是属于亚洲?或许,居住在伊斯坦布尔的土耳其人,才会觉得自己是真正的欧洲人。对于整个土耳其国家来说,仅3%的国土属于欧洲,97%属于亚洲。然而,土耳其人多年来都在为有朝一日能够加入欧盟而不懈努力着。加入欧盟是土耳其人共同的梦想。不过,这个梦想迟迟未能实现。最大的原因之一,可能就是土耳其是伊斯兰教国家,90%是穆斯林。虽然他们实行政教分离的管理制度,但对于信奉基督教的欧盟国家来说,还是很难接受另一种教派的加入。

伊斯坦布尔的天很蓝,地很干净,花草树木满街都是。街上的流浪狗,追着太阳睡觉,并不受人来人往的干扰。妇人坐在长椅子上晒太阳,偶尔站起身来喂喂满天飞舞的鸽子。男人们温文尔雅地聚在一起,用耳语轻声闲聊……阳光下的城堡,处处弥漫着一种独特而慵懒的气息和迷人的情调,以及一种模糊而美丽的忧伤。那样的忧伤,无所不在,如同飘游于空中的云雾。

土耳其人,一般都是半年工作,半年休息。星期天,连商店也不开门,所有的人都懒在家里,或者去度假。没有人开店,也没有人去店里买东西。在伊斯坦布尔的金三角洲,天天有无数的垂钓者,他们一边享受垂钓的快乐,一边像贵族那样享受着阳光,大把大把地挥霍着美好的光阴。

那个星期天下午,我从三角洲经过,走累了,坐在湖边看他们垂钓,和他们一样微眯起眼睛,享受一小段被太阳温暖包裹着的懒洋洋的时光。有个土耳其妇人走过来,她头上裹着花布头巾,手里转着一枝红色玫瑰。这枝玫瑰,可能是她刚从路边的小贩手里买来,也有可能是哪个男人送她的,当然,也有可能是她从自家的花园里刚刚摘下。我被她吸引。她长得并不好看。圆盘脸,身体略微显胖,走路时两条腿也不怎么挺拔。然而,她身上有股令我向往和着迷的慵懒与漫不经心。是的,她那样漫不经心,让自己的身心完全处于一种松驰自由的状态。擦身而过时,一定是我的注视,引起了她的回眸。她礼貌地朝我笑,问我,嗨,你是韩国人?我笑着说,不是,我是中国人。她祝我玩得开心,顺手将那枝玫瑰递过来。接过玫瑰时,我脸一阵热,大概是被这份突然而至的温情给感动了。

我继续在湖边坐下,继续看土耳其人的垂钓,阳光变得轻薄柔和,可以直视水面的波光粼粼,而不用再微眯起双眼。我叹息一声,嗅了嗅手中的玫瑰。我风尘仆仆地来到这里,感受着这座城市的慵懒和散淡,美丽与忧伤。我知道,我亦不过是一个偶尔到此的路人,只停滞在一份感受面前,绝非抵达。

美景之美,在其忧伤

每到一个城市,首先闯入视线的是这座城市的建筑。伊斯坦布尔的建筑有着极为悠久的历史,漫步其中,处处可见帝国遗迹的古老都城,从那些遗迹里,你可以追溯到往昔的辉煌和繁华。在城市里出现的现代风格的建筑与街道,与遗留下来的建筑遗址之间似乎有着某种精神的契合。从城市的外观上看,它已然把东方与西方,过去与现在,非常和谐地融合在一起,并没有冲突和彼此分离的感觉。

那天去参观了帝国时代遗留下来的皇宫,其奢华程度令人瞠目结舌。巨大的皇宫里,几乎每一个角落和细节都令人惊叹。用来装饰的黄金,就花去六吨。皇宫里禁止拍照。进去参观的游客后面,都会紧跟着一两个管理人员,只要你一转身,便会发现管理员正虎视眈眈地盯着你,搞得你很紧张,连赞叹也不敢发出声响。就好像你贸然闯进了别人家的豪宅,被管家紧紧尾随着那样。这里的每一件物品,都价值连城,他们有权利看管住自己家的财物。

这些奢华都只是奥斯曼帝国时代的遗物,而非现代人所创造。他们的现实是衰落的,因为衰落而日益颓废、日益失落。现代的土耳其人,就像一个渐渐没落的贵族,又矜持,又有些心存不甘。他们一边鼓励自己发愤图强,一边又渐渐地失去了抱负。这些情绪,反映在伊斯坦布尔的诗歌、小说和音乐当中,也反映在伊斯坦布尔人的日常生活里。

伊斯坦布尔人的集体忧伤和来自内心深处的失落感,被一个作家用他的文字表达出来。他叫奥尔罕·帕慕克(Orhan Pamuk)。1952年帕慕克出生于伊斯坦布尔一个富裕的家族,在伊斯坦布尔科技大学主修建筑。可是,他读完建筑,却并未从事建筑业,而是转向文学,同时喜欢上绘画,曾梦想过当一名画家。他在1982年结婚,和妻子艾临生下一女,叫吕雅,土耳其语里是“梦”的意思。这段婚姻维持了十九年,2001年他与妻子离婚。在2006年10月12日,瑞典皇家科学院因其“在寻找故乡的忧郁灵魂时,发现了文化冲突和融合中的新的象征”,授予他的长篇小说《我的名字叫红》以诺贝尔文学奖。帕慕克成为土耳其唯一一位获得诺贝尔奖的作家,被认为是当代欧洲最核心的三位文学家之一。

奥尔罕·帕慕克

《我的名字叫红》,开篇就是:“如今我已是一个死人,成了一具躺在井底的死尸。尽管我已经死了很久,心脏也早已停止了跳动,但除了那个卑鄙的凶手之外没人知道我发生了什么事。”小说就此拉开了诡异的序幕,我们不得不聆听着一具尸体的独白,去追究其死亡的原因。在这部小说里,帕慕克用一个16世纪伊斯坦布尔画家的谋杀事件,拼贴出了奥斯曼帝国关于艺术、宗教以及日常生活的一部整体的历史,充满哲理的思考。

帕慕克很多书的扉页上都题着一行字:“献给我的女儿如梦。”他是否希望自己的女儿也能够看到他所看到的?所罗门有一句话:“你要看,而且要看见。”这位犹太先知的话,我想帕慕克一定知道。帕慕克是一个能够看见的人。他的眼睛长在他的心里。

在他后来写的《伊斯坦布尔—— 一座城市的记忆》中,他以阿麦·拉西姆的话作为题词:“美景之美,在其忧伤。”伊斯坦布尔这座城市,在我们看来,是一座过去和现代相结合的和谐又美丽的城市,而在帕慕克眼里,它却是“呼愁”,是忧伤的象征。在《伊斯坦布尔》这本自传体的随笔里,不难读出,帕慕克的内心充斥着怀旧的心绪,这是一种近乎自虐的痛苦和无尽的忧伤。这座城市,就像东方和西方、过去和现在的一个时空交错的十字路口,站在十字路口中间的帕慕克,他“看见”了它的忧伤,开始进行一场文字的战争。尽管他清醒地认识到,这只不过是他一个人的战争,注定不会赢。因为他的对手是隐形的,是不可战胜的。在伊斯坦布尔,他明白自己是一个孤军奋战的人。

根植于帕慕克内心深处的忧伤,只要读完他的《伊斯坦布尔》这本自传体随笔就可知道,大概可以追溯到他小的时候。在他十岁时,他就对伊斯坦布尔的四位孤独忧伤的作家产生了浓厚的兴趣,这四位作家分别是:胖子大诗人雅哈亚,历史学家科丘,《博斯普鲁斯记事录》的作者希萨尔,还有一位小说家坦皮纳。

帕慕克与他们生活在同一座城市,却从未遇见过他们。但这并不妨碍他想象与这四位孤独忧伤的作家之间的每一次相遇,和每一次来自精神及内心的共鸣与对话。帕慕克在书中写道:“这些作家在青年时代为法国文学和西方文化的——有时几乎是孩子似的大力推崇,为他们本身作品的现代——西方手法赋予了活力。他们想写得跟法国人媲美,这点毋庸置疑。但他们的内心一角也明白,若写得能跟西方人完全相同,就不会跟他们仰慕的西方作家一样独树一帜。因为他们从法国文化和法国现代文学观中学到,伟大的作品必须自成一格、原汁原味、忠实无欺。这些作家为这两条训谕——顺应西方的同时,又保持原汁原味——之间的矛盾甚感苦恼,可在他们的早期作品中听见此种不安的心声。”

帕慕克的公寓座落于博斯普鲁斯海峡边

“他们在青年时代目睹奥斯曼帝国的崩溃,之后土耳其似乎注定要成为西方殖民地,而后是共和国和民族主义时代的到来。从法国学得的美学让他们了解到,他们在土耳其永远达不到跟马拉美或普鲁斯特同样有力而地道的叙述方式。但在慎重思索后,他们找到一个重要而地道的主题:他们出生时的大帝国步入衰亡。他们确实相信只有去看城市的过去,并以文字描述撩起的忧伤,方可找到自己真正的声音。他们回顾伊斯坦布尔的旧日光辉,眼光落在瘫倒在路旁的死去之美,他们写周遭的废墟,赋予过去某种灿烂的诗意。”

——这四位忧伤的作家,他们将这种错觉描述为一种游戏,将痛苦和死亡跟美结合在一起:昔日之美已然逝去。他们的这种忧心忡忡,却遭到当时批评者的攻击,认为他们应当去构筑朝西方看齐的乌托邦才是。为此,他们被烙上“反动派”的称号。

帕慕克在书中还写道:这四位作家都终身未娶,独自生活,独自死去。除雅哈亚以外,他们死时都未能实现梦想。他们不仅只留下未完成的书,生前出版的书也未曾对他们的读者产生影响。至于伊斯坦布尔最伟大、最有影响力的诗人雅哈亚,终其一生拒绝出版任何书。

这四位作家的举止和行为,或许出自本能,他们为自己打开了一个空间,给予他们梦寐以求的自我以保护。可以这么说,他们的行为和举止,也为帕慕克的写作开启了一个另类的空间。

迷失

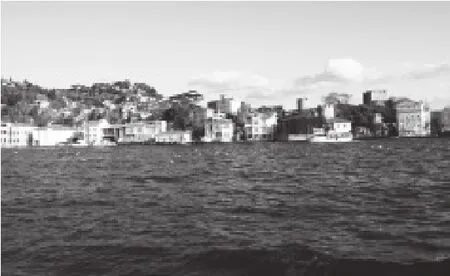

帕慕克的公寓,坐落在博斯普鲁斯海峡边上,站在公寓楼的阳台上,可以俯瞰横跨博斯普鲁斯海峡的欧亚大桥。那里的公寓依山而建,可以说是伊斯坦布尔最昂贵的地段。每座公寓,均价在三四千万美元以上。

2008年5月,帕慕克应邀来中国,曾到达北京、上海、杭州和绍兴。2009年秋天,我到达伊斯坦布尔,坐着游轮经过他的公寓,并想象他在公寓里抽烟,呷一杯土耳其茶,坐在窗前写作,或者望着蔚蓝的海面发呆。而他,永远都不会知道,有一个慕名而来的中国女子曾经到达此地,出神地想象一个叫帕慕克的伟大作家此刻正在干些什么。

我的包里藏着一本《雪》,这应该是帕慕克的第七本小说。小说描写了一个分裂却又满怀希望的土耳其人卡的深度旅行。流放的主人公卡,缺失的身份,迷离的情节,阴冷的城市,迷失未卜的夜晚……仿佛一场相遇,在伊斯坦堡的城墙遗址前,在浓雾中的船笛声里,在傍晚空无一人的百年老别墅前,在青苔生长烟灰飞扬的小弄堂里,我走走停停、四处游荡,停下来的时候,就翻看这本小说。卡的灵魂在旅行,帕慕克式的“呼愁”和迷失无处不在,它那样紧密地绕缠着我,以至于一路上都有忧伤的色彩在闪耀。

据说,帕慕克经常穿一件圆领衫和夹克,沿着博斯普鲁斯海峡散步或游荡在伊斯坦布尔街头。有一个晚上,我坐在伊斯坦布尔街边的一个小酒吧里,身边是巨大的落地玻璃窗,我看着窗玻璃外的土耳其人在路灯下走来走去。我有些走神,盯着窗玻璃外的行人,忽然有个念头跳了出来:假如走过来的那个男人是帕慕克,他又走进这家酒吧,我会怎样?这种假设有点卡夫卡,有点异想天开。但我确实这么想过。虽然只是一闪而过。在那个晚上,我还想,假如我失踪了,或者变成了一只土耳其鸽子,我怎么办?我是不是也会变成一只灵魂在土耳其的土地上去作一次深度旅行或者探访?

我很想把我的念头变成语言,告诉坐在我对面的那个男孩,他叫Harry。刚从英国回来。我们在旅途中认识。但这些念头又在我舌头底部绕了回去。我没有说。因为我知道,说出来也不会得到答案。就如那次帕慕克来杭州西湖,忽然问陪同的人,西湖边的树怎么会这么绿一样,也没人会一本正经地告诉他答案。

在这个并不热闹的酒吧里,我一直听着土耳其音乐。忽然,音乐被置换,一种熟悉的旋律响起来,是小野丽莎的《你在咖啡里加了什么》。这首歌催生着我的忧伤。这是我在杭州的家里经常听的音乐。

Harry推荐我喝Tequila,他说,这是他在英国的四年里,去酒吧时必点的一种酒,是他的最爱。我同意品尝一下。酒端上来之后,吓我一跳。白色的酒液盛在小玻璃杯里,杯沿抹了一层厚厚的盐末,盘子上放着两片柠檬。Harry开始示范。他说,必须分两口喝完它,连同盐一起喝下去,然后把柠檬放进嘴里嚼。

我要看他的表情,然后再喝。可半天,他无动于衷。他问我需要什么样的表情?接着他便咂着嘴装出很享受的样子来。我被他逗笑。将酒分成两大口喝完。咸味和酒精,被塞进嘴里的柠檬分解。身体迅速热起来。是迅速!

我似乎明白了,Harry为什么把这种酒视为最爱。人在很多时刻,尤其在孤单的夜晚,很难去拒绝这样的一份热烈。酒精的热烈冲淡了我的忧伤。忧伤是每一个旅人都会经历的情绪。然而,我却想在那个夜晚拒绝这种情绪的蔓延。

这是一个半露天的酒吧,隔着玻璃,一抬头,便可看见清真寺的尖顶高耸入云。有风。夜越来越凉。Harry让侍应生找来一块大披肩。我还记得,那是一块土黄色带流苏的大披肩,质地柔软,做工精细,披着它很有土耳其风情。我喜欢披肩。喜欢一切与柔软有关的物件。

就是这块披肩,仿佛要引领我走向一场迷失。第二天,我决定去集市淘我喜欢的披肩。土耳其人称集市为大巴扎。去的那家大巴扎,据说是全世界最大的。我一头扎进花花世界里,再也辨不清东南西北。

我终于失踪了。不管从哪条街道出去,都只通往陌生与无限。没有我熟悉的建筑,更没有我熟悉的人。我已记不起来,我到底是从哪个路口进入的。我已彻底没有方向。我不知道自己从哪儿来,也不知道该往哪里去。我横抱着几块从土耳其人手里淘来的漂亮披肩,穿行在川流不息的人群中,四顾茫然,沮丧得直想哭,仿佛正独自走在穷途末路的困境之中。

毫无疑问,我已从迷途中走出来。此刻的我,正安然端坐在家中的书房,敲打这些充满回忆的文字。我想说,每个人的生命中都会有迷失的时刻。有些抵达,即是一种迷失;而有些迷失,却是一种抵达。

于西溪水榭香堤

2011年11月18日