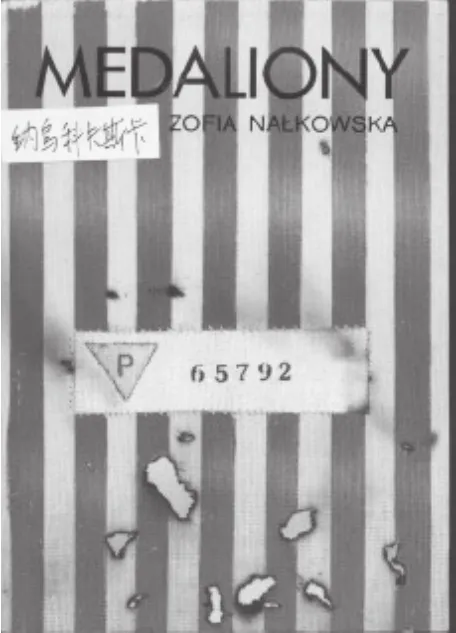

椭圆浮雕(选登)

/〔波兰〕索菲亚·纳乌科夫斯卡 杨德友 译

作 者: 索菲亚·纳乌科夫斯卡(1885—1954),波兰女作家,著有短篇小说集《血的秘密》,长篇小说《泰雷莎·亨涅尔特的浪漫史》《界线》《生活的交结点》等。

铁道旁

属于这些死者的还有一个妇女,铁道旁边的一个年轻女人,她逃跑没有成功。

我们得知,也只是通过一个男人的叙述;他虽然目睹,却不能理解。而且,这个女人也只是活在他的记忆之中。

被关进铁皮货车车厢前往灭绝营的囚徒有时候在途中逃跑。但是敢于这样奔逃的人不多。这比不存希望、不示反抗、不拼命暴动而赴死,需要更大的勇气。

逃跑有时候能够成功。在奔驰飞跑的货车车厢震耳欲聋的轰鸣中,在车厢外面,是谁也听不见里面正在干什么的。

方法之一是拆除车厢底板。在拥挤的、饥饿的、发出臭味和浑身污秽的人群当中,这样的行动几乎是不可能完成的。连转动一下身子都很困难。密密实实挤成一团的人,受到列车奔驰节奏的颠簸,在令人窒息的气味和黑暗中一直摇摇晃晃。然而,就连那些十分虚弱和胆怯的人,尽管自己不可能梦想逃跑,也理解,要为他人提供方便。他们挪动身体,互相贴近,提起沾满粪便的脚掌,为他人打开通向自由之路。

掀起木板的一端,就是希望的开始。得靠集体的努力把它卸下来。得花费几个小时。然后还要卸下第二块、第三块木板。

长条开口旁边的人弯腰俯视,吓得后退。必须鼓足勇气,尝试手脚并用,从这狭窄的开口爬出去,面对盘根错节的钢铁部件,面对从下面吹来的强风,在油滑的车厢底盘上面,摸到主轴,抓紧,爬到跳下去可能求得生存的地点。落在铁轨之间或者透过两端车轮跳到铁路边缘,有各样的方法。然后,要清醒镇静,从斜坡上滚下去,不能让人发现,潜逃进陌生的、诱人的昏暗森林里去。

有的人掉在车轮下面,立即死亡。还有的撞在一根突兀的砧木上,一根大棍子的边角,被奔驰的列车甩在信号柱子上或者路边的石头上——都立即死亡。或者摔断手臂和腿脚,听凭敌人的一切残酷摆布。

那些勇敢跳进这轰鸣的、奔驰的、敞开的巨口的人,知道要去哪里。留下的人也知道,虽然他们没有办法从紧锁的车门、从高高的窗口逃出去。

倒在铁道旁边的女人就属于这样的勇敢的人。她是爬进底板卡口的第三个人。跟在她后面的还有几个人。在那一瞬间,在旅行车上方响彻一阵射击声,似乎车厢顶板上出了什么事。射击很快停止。但是,车上旅行的人现在可以观望拆去木板的那黑暗的地方,就像看着坟墓的开口似的。继续安静地走向自己的死亡之地,就是道路的终点。

列车及其烟雾和轰鸣,早已消失在黑暗之中;周围的世界一如既往。

不能理解、也不能忘记的这个男人,却又一次开口讲述。

天亮的时候,这个膝盖部分受伤的女人坐在铁路近旁水沟边上潮湿的草丛中。有人及时逃跑了,有人远离铁路,进入森林,无声潜伏。好几个人逃跑了,两个被打死。只有她是这样——不死,也不活。

他发现她的时候,只有她一人在那里。但是,慢慢地不少人都来到这块空地。是从砖厂方向和村子里来的。他们都担惊受怕地站着,从远处观看,他们是工人、妇女,还有一个男孩子。

隔一会就形成一小圈子人,站在远处不安地观望一番,很快走开了。又来了另外一批人,也没有多逗留。他们互相小声议论,叹息,走的时候交换观感。

情况不容怀疑。她乌黑弯曲的头发蓬乱得十分明显,由于她低垂眼帘,她的眼睛显得乌黑而恍惚。没有人对她说话。她一再地问,藏在森林里的人是否还活着。她得悉,他们走了。

已经是白昼,地点空旷,从远处看一切也是一览无余。很多人都听说了这件事。那是极为恐怖的时期。如果给予帮助,或者掩护,必遭杀身之祸。

一个青年人站立的时间比较长,走开几步,重又返回;她请求这个青年人给她从药房买点镇静剂巴比妥。她给他钱。青年人婉拒。

她闭上眼睛躺下片刻。重新坐起来,移动一条腿,双手抱住它,撩起膝盖上的裙子。双手都被鲜血染红了。对她的死刑判决就在她重伤的膝盖之中。她长时间地、安静地躺在那里,长睫毛掩盖了一双黑眼睛。

她终于睁开了眼睛,看到周围新的面容。但是这个青年人依然站在那里。于是她请求给她买点伏特加和香烟。他为她做了这一点事。

水沟斜坡上的人群是引人注目的。总有新来的人加入。她躺在中间,但是不指望谁帮助她。她像狩猎中受伤但是猎人忘记彻底杀死的动物。她喝醉了,打起盹来。用一个恐怖的圈子把她和他们大家隔离开的那股力量,是不堪忍受的。

时间慢慢过去了。一个老年村妇,走开了,又急急回来。喘着气。她走近她,从围巾下面拿出一铁罐的牛奶和一块面包。她弯下腰去,急急忙忙把东西塞进受伤女人的手中,又立即走开,从远处看着,她是不是能把奶喝完。刚一望见有两个警察往镇上走去,她就用围巾盖住脸消失了。

其他人也都四散。只有给她拿来伏特加和香烟的小镇上这个单纯的青年人,还一直陪伴着她。可是她不想再让他多做什么事了。

警察走来,慎重观看情况。他们了解了事态,互相商量办法。她要求他们对她开枪射击。轻声和他们商议,让他们不要把她这个事情宣扬出去。但是两个警察犹豫不决。

他们走开,一面说话,止步,又继续走。不知道他们会作出什么决定。但是,那年轻人最终还是不愿意实现她的意愿。她注意到,那个友善的青年人也跟他们走了,他曾经用火柴为她的香烟点火,但是火柴不容易着。她告诉他,森林旁边被打死的两个男人中一个是她丈夫。给人的感觉是,这个消息令他不快。她尝试把牛奶喝完,但是想了一下,又把罐子放在草地上。就这样,早春沉重而风多的一天慢慢过去了。在空荡荡田野尽头有几座矮小的房屋,而另外一面,则有几棵不大的、细高的松树,树枝在空中摇曳。他们奔逃目标的树林在离铁道更远一点的地方开始,在她头部的后面。这空荡的地带就是她所看到的全部的世界。

那个青年人回来了。她又对着瓶口喝伏特加,他为她点香烟。轻微的、移动的暮霭从地面向天空移动。在西面天空上,成团成带的乌云很快地飘向山顶。

下班的人又围上来。原来在这儿的人告诉他们事情的经过。他们侃侃而谈,根本不管她是否在听着,好像她根本就不存在似的。

“她丈夫被打死了,在那边躺着呢,”一个女人的声音说。

“他们从火车里往森林里逃跑,但是后面卡宾枪开枪了。打死了她丈夫,她一个人留下来了。打中她的膝盖,没能够跑开……”

“要是在森林里,就容易把她抬到什么地方去。可是,这样,当着这么多的人,就没有办法了。”

这是那个来取铁皮罐子的老婆婆的话。她默默地看着洒在草丛中的牛奶。

就这样,在天黑以前,没有人想要把她抬走,或者去请医生来,或者抬到火车站去,从那儿她也许能够去医院。没有人做这样的事。她只能死去。

天色昏暗下来,她睁开眼睛,旁边没有别人,只有刚走回来的那两个警察,和仍未离开的这个青年人。她又说,冲她开枪吧,可是不知道他们是不是答应。她把双手放在眼睛上,就什么也看不见。

警察还是犹疑,不知如何是好。他们彼此推诿。一个说:

“你干吧。”

可是,她听见这个青年人说:

“交给我干吧。”

他们还在推诿和争执。从低垂的眼帘下面,她看见,一个警察拿出手枪,递给了这个陌生人。

人们三五成群地站在远处看到这个青年人对着她弯下身子。他们听到枪声,都皱起眉毛,扭过头去。

“警察应该叫个人来,不应该这样啊。像对待一条狗似的。”

天黑以后,森林里出来两个人,要抬走她。他们艰难地找到了这个地点。以为她睡着了。但是,在一个人拦腰抱她的时候,才立即发觉,她已经死去。

她在那儿又躺了一整夜和一早晨。直到中午,法警才带着人来,吩咐把她抬走,和那边的两个人,在铁道旁边被打死的,一起埋葬。

“可是,他为什么要开枪打死她,不清楚,”叙事者说,“我真理解不了。也许可以认为,他是怜悯她吧……”

签证

对于犹太人,我不反感。就和对蚂蚁、对老鼠不反感一样。

她等了片刻,看我会说什么。

她笨拙地坐下。身材高大,而且敦实。依然穿着灰色蓝色条带的集中营囚服。头发剪得很短,男式的发型。帽子也是灰色蓝色条带布的。

她为接受采访而来。在旅馆客厅柔软的椅子上落座。没有请求,没有需要。尤其不需要钱款。她受托管理的钱款,她很想尽快给予更需要钱款的人。最后的办法,就是存起来。她对钱十分反感。

她用手把一双长长的木制拐杖靠在椅子的扶手上。

“我为什么说到了老鼠呢?”她开始说这件事,虽然我没有问及。她微笑了。

她笑得令人愉快。露出青年人白白的牙齿。她褐色的眼睛明亮闪光,面颊红润。

她年轻,但是像刷子一样的、太短的头发,厨子式的帽子和鼻子上太大的眼睛都太不谐调了。

“因为有一次我和一个玛丽亚教派的信徒在营房厨房里削土豆皮。在这些土豆里发现了一个老鼠窝。这个窝就在一个大土豆里面。整个内瓤都被吃光了,小老鼠就趴在这个窝里。三只很小的老鼠,光溜溜没长毛呢。肮脏的粉红色。那个教徒要把这三个小崽给猫吃。我没答应……”

她犹疑了片刻。

“因为我忽然想到:这只猫会怎么样吃掉这三个小崽儿呢?”

又勉强补充说:

“我这好奇心就跟盖世太保分子一样:那是一个什么场面呢?……”

她又费了较长的时间思考这个特殊的现象。好像是思考着自己的内心,又叹了一口气。

“于是,我把三个小东西放回那个土豆壳里,把它深深塞进麦秸堆里了。也许它们的母亲会找到它们,有办法救活它们。”

所以她真的对犹太人没有什么反感,虽然她本人是基督徒。战争开始的时候,她皈依了基督教,因为她目睹了太多的不义和残酷,感到非常痛苦。她想到了主耶稣的受难,主的受难让她觉得忍受苦难容易了一点。

她有波兰人的姓氏和证明文件,在集中营算是波兰人,不是犹太人。她不太清楚父母亲是谁,从来没有见过他们。只认识祖母,是祖母养育了她。但是,这也无关紧要。因为祖母也已经不在世了。

这个情况也值得思考片刻。

“我不小看别人。可是这不重要。”

重要的是下面的事:

“您知道‘凭签证到场’的意思吗?”

“不知道。”

“在集中营里,一大清早,党卫队女队员就大喊:去签证!去签证!……南斯拉夫人明白,那意思是:‘草地集合……’①

“那是11月份。白天很冷,还潮湿。一个营房的全部的女囚犯都得去签证。在那儿一直站着,到晚上。因为营房得清理。

“签证就是森林旁边树底下的一大块草地。她们在那儿挨冻,一站就是一天,不给吃的,也不干活。营房必须清理,整理和打扫卫生要延续好几天。她们就在那个地方站着。不知道,她们是多少人。很大的一群。德国人恨她们,一定是因为她们人太多……法国女人、荷兰女人、比利时女人,很多希腊女人。那些希腊女人情况最凄惨了。波兰女人和俄国女人强壮多了。

“她们都挤在一起,一个挨着一个,虽然地方有的是。她们都污秽不堪,身上长了脓包,看着像没命了。当中有生病的,甚至正在死亡的。根本就没有医疗……”

她一直在谈这些女人,不谈自己。所以不清楚,她本人是不是在那儿跟她们在一起,还是她仅仅是旁观。

“因为她们在集中营已经七个月了,我们才刚刚被押送来。可是,第二天我们也被迫去签证。她们的样子太可怕了,最糟糕的是,她们人竟那么多。我知道,我们的命运会跟她们一样的。”

她没说,自己是否也受到如此的虐待。一直只谈他人。

“当时我不怕。我知道,反正得死,所以不怕。”

关于自己,她只是说,他们打她的时候,她总是要祷告。祷告,是为了不感觉到愤恨。不为别的。

她也不多谈自己的残疾。她的腿虽然治愈,但是留下后遗症,还得再做手术,骨头折断,再次接上。当然,她会去医院的,但不是现在。她必须先把自己的事办理好。例如,他想到格但斯克去看看海洋。还有,去看望集中营的一位囚禁友人,友人在波兹南。她正好收到了她的来信,知道自己可以为友人做一些事情。

在什么情况下折断了腿,当时是否感到愤恨,不得而知。无论如何,医院是要去的。

“整整一个星期,每天都驱赶她们去签证。为了取暖,她们都互相贴得很紧。为了得到一点温暖,所有的人都尽力往中间站,谁也不愿意留在边缘。都低下头,尽可能钻在他人中间。有一点摇晃也是全体一起晃动……”

有些人全身是伤口,可是依然挤在一起。她们越来越多的人死去。

整整一星期,就这样驱赶她们。一直到挑选人。

“有一天,很冷,可是下午出了太阳。于是她们大家都向树木不挡阳光的地方挪动。她们移动得已经不像是一群人,像一群动物。或者就像一大块什么东西……

“就是在这一天,希腊女人们唱起民族歌曲。不是用希腊语。她们用希伯来语唱犹太人的圣歌……在这阳光下,她们唱得十分优美、高昂而有力,好像她们都恨健康。

“那不是肉体的力量,您知道,因为她们都处在最虚弱的状态之中。那是怀念与渴望的力量。

“第二天,就发生了挑人的事。我去签证,但是草地空无一人。”

——原注

由于版面所限,只择《铁道旁》《签证》两篇予以刊登。

——编者注

《椭圆浮雕》,纳乌科夫斯卡著,

华沙,卡玛出版社2000年版,

杨德友译,

最初译为《大相框》。