企业竞合理论研究综述

罗剑锋

一、竞合概念的起源及内涵

1.战略管理理论的竞争导向

企业战略管理理论的一个核心问题是如何获得以及保持企业的经营优势和核心竞争力(周文燕,2004)。早期的企业战略管理理论是以企业间竞争为导向的,Chamberlin(1929)认为企业间只有开展充分的竞争,才能够保证企业获得高效率的竞争力。企业间竞争战略行为的研究也被西方学者分为了几个流派,这主要包括Porter的产业组织理论、Barney的资源基础观点、Prahalad and Hamel的核心能力观点和Elsenhardt与Martin的动态能力观点。“竞争导向”的经营理念曾对企业战略管理理论统治了非常长的一段时间,在这样的观念下,企业认为要想从稀缺的资源中获取更大的竞争力和竞争优势,必须与其他企业在资源、能力等方面展开竞争。Quintana Garcia和 Benavides Velasco(2002)研究发现,竞争导向下的企业战略使企业收获了更高的经营效率,而且推动了产品、市场和组织等方面的创新,并由此产生了企业家租金。

然而,企业联盟研究却对企业间竞争理论提出了强烈的批判和抨击。Lack,Boyd和Hanlon(1997)总结认为,竞争理论将企业间的关系是作为零和博弈;竞争会导致企业为了自身保护而建立壁垒;当企业面临外部性以及产权不能有效保护时,竞争性企业的寻求个体利益倾向容易导致企业产生非最优化。因此,虽然企业间竞争可以导致企业取得暂时性的经营租金,但并不能保证企业获得长久的经营优势。

2.战略管理理论的合作导向

企业战略管理的合作理念是Nielsen在1988年首先提出的,Nielsen把企业的合作战略看作为与竞争战略相似的、能提高企业竞争优势的科学合理战略。关于企业战略的合作理论集中于合作的动机、合作的模式、合作的机制以及合作的绩效等方面。Ring和Van de Van(1992)认为企业间合作的动机在于技术的快速变革、竞争性的环境和企业战略的需要;马浩(2004)认为企业间合作是为了在目标市场上汇聚资源以增强力量降低风险、对资源与能力进行互补、学习竞争对手的关键技能、为对抗第三方企业。叶永玲(2003)对虚拟经营进行了研究,认为企业间合作的条件在于合作双方在合作之前非帕累托最优而合作之和能实现帕累托最优。李世清(2010)研究了互补型竞合关系中的合作结构选择偏好问题,得出了相似的结论。

虽然企业间的合作行为为企业提供了更合理的行为选择,但不能忽略的是,企业战略的合作理念统一存在一定的局限性。Kogut(1988)就认为,企业间合作易导致市场垄断行为发生,而且企业间合作比企业间竞争的失败率更高,此外,合作主体之间由于机会主义的存在而易出现合作协议被破坏的情形。在这样的情况下,企业之间展开合作的成本则就远远高于企业未来的收益,此时,合作行为就难以提高企业的经营优势和核心竞争力了。

苏楠把维基百科有关这次洪水概述的链接发到微信上,很快引来很多评论。大多数人感到很惊讶,驻马店有过这事?李峤汝也回复,我也是刚刚知道。嘿,咱俩还真是心有灵犀啊。

3.竞合概念的提出及内涵

实际上,对企业而言,不论是采取竞争策略还是采取合作策略,都是不全面的,因为它们都只是对企业关系的一个方面进行了关注。然而,企业之间的竞争与合作行为通常是纷繁复杂、同时发生的,企业的收益也是一部分来自于企业竞争一部分来源于企业合作。Hamel,Doz和 Prahalad(1989)最早意识到企业之间在经营管理时可以同时开展竞争和合作。Brandenburger和Nalebuff(1996)则将企业间既竞争又合作的关系定义为“竞合”,并创造出了Co-opetition一词,它的含义是:当不同企业在共同创建一个市场时,企业间运作表现为双方合作;当不同企业就市场进行分配时,企业间运作表现为竞争。Velasco(2002)认为企业在经营过程中必须同时关注、融合并灵活运用竞争行为和合作行为。蔡宁,吴结兵(2002)研究了产业集群内企业的行为特征,结果发现集群内的企业面临着竞争与合作的悖论:业务内容相似的企业不得不竞争;经营优势的获得却又离不开企业之间的合作。任新建(2006)总结认为企业的持续经营优势来自于其合作竞争者(Co-opetitor)——包括供应商、顾客、互补品生产者和联盟伙伴等——之间形成的默会的、难以模仿的竞合关系。毛磊(2010)应用演化博弈理论研究了创意产业集群企业的创新竞合机制,是针对竞合机制而进行的研究。

二、个体竞合行为研究

企业的竞争与合作行为与个体的行为决策是相似的,因为企业经营的决策主体也是人。因此,对个体行为的研究是对企业行为研究的基础。事实上,企业战略研究领域的诸多研究成果,正是在个体竞合行为的研究基础之上而形成的。

亚当?斯密在《道德情操论》中认为,人类社会的进步都是在分工合作的基础上所完成的,利他主义(Altruism)和自利主义(Selfishness)在人类社会推进过程中发挥了同等重要的作用。Fehr和Fischbancher(2003)持有的观点是,利他主义者与自利主义者之间的互动以及个体之间的差异,直接促成了人类之间的竞争行为和合作行为。个体的利他主义行为虽然会降低自身的适应性,但却可以增强整个群体的利益。Simon(1993)认为人类的有限理性导致利他主义的产生,个体面临决策时,不得不依靠他人的指导和帮助来弥补信息不足的缺陷,而这种指导会增强个体的依赖性。在这个社会上每一个个体都具有依赖行为的时候,人类便表现出利他主义行为。

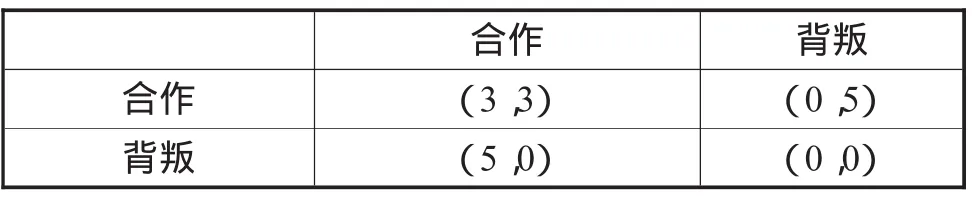

虽然行为个体存在一定程度的利他主义,但是两个原本互不相识的个体在相遇之时怎样才能达成合作行为呢?当背叛行为的收益大于双方合作时,什么原因能促使个体抛弃高收益而选择合作呢?研究者从典型的囚徒博弈中寻找研究思路。在囚徒博弈中,两个体均有两种可选择的策略——合作或背叛,其收益矩阵见表1:

表1 两企业进行囚徒博弈的支付矩阵

明显的,当囚徒博弈只进行一次时,在坚持以个人利益的最大化作为博弈原则时,此时的博弈是达不到帕累托最优的(和炳全,梅明君,2004)。但是如果双方的博弈不止进行一次,也就是说双方进行重复囚徒博弈。为了检验在重复囚徒困境条件下各参与方的决策行为选择,Axelrod曾在1984年组织举办了一场程序大赛,他邀请了包括运筹学理论专家、生态学理论专业、计算机专家等众多人士为他所涉及的重复囚徒困境博弈提供计算机程序,最终,简单的“一报还一报(Tit for Tat)”策略在全部竞赛中都成为了胜利者。“一报还一报”策略开始选择合作,然后就选择与对方上一次相同的策略。具有善良性、报复性、宽容性和清晰性的特点。

1.企业竞合行为的表现模式

研究者依据竞合强度的差异和企业之间联系的紧密程度不同,将竞合行为区分为了多种表现模式。

Hamel,Doz和 Prahalad(1989)最早模糊的界定企业间竞合为“与直接竞争对手开展合作”。在这种竞合初级阶段思想的影响下,Burgers,Cromartie和Davis(1998)、Quintana-Garcia和 Benavides.Velaseo(2002)等人都进行了更深入的研究。在Hamel这种竞合思想的引导下,企业间竞合理论的研究转向于关于水平战略联盟(Horizontal Alliances)和规模型联盟(Scale Alliances)的研究。在合作联盟状态下,企业不仅要关注如何通过彼此合作来增强自身的竞争优势,更要关注自身的核心机密和专属技能不外溢给合作伙伴(刘志杰,胡振华,2010)。

此 后 ,Brandenburger和 Nalebuff提 出 的“Co-opetition”的思想则大大拓宽了竞合理论的范畴和界限,包括供应商、经销商、互补品企业等经济体都成为了企业竞合行为的主体和研究对象。随着研究的深入,专家学者更加深刻的理解了企业竞合行为的本质,即企业的合作竞争者(Co-opetitors)实际上是企业创新、组织学习、互补性产品、核心资源等能力和致胜因素的源泉(Afuah,2000)。在拓展后的竞合理念之下,企业之间的竞合行为出现了丰富的多样化表现模式。任新建(2006)按照不同竞合行为当中竞争程度和合作程度的差异,以及企业与竞合伙伴之间联系紧密程度的差异,将竞合行为的表现模式归结为合资企业、战略联盟(合作伙伴)、上下游关系、特许经营(外包协议)和社会网络。

2.企业竞合的参与主体

Porter早在1980年就尝试利用产业组织理论来分析企业的战略决策问题,Porter认为行业内部竞争企业、买方、卖方、替代品企业以及潜在进入者是企业竞争过程中的参与主体,这组成了注明的波特五力模型。竞合理论的鼻祖Brandenburger and Nalebuff则认为,顾客、供应商、竞争者和互补者构成了企业竞合行为的参与主体,这其中每一个参与体跟企业之间都存在着竞争与合作并存的复杂关系,由此形成了竞合行为的价值网(Value Net)。中国战略管理专家项保华教授于2002年拓展了波特五力模型,构建了专门分析研究企业竞合行为的六力互动模型,与波特五力模型相比,其将互补品生产企业亦列为企业竞合行为的参与主体。各主体之间的合作行为主要是指合理开拓市场增量和分配资源;各主体之间的竞争行为主要是指分割市场和资源。

在企业战略管理中,社会网络理论可以协助分析企业竞合行为的参与主体之间的复杂关系。社会网络理论综合考虑了企业所处的社会环境和制度环境,将企业置于社会网络之中,企业只是社会网络中的一个节点,节点与节点之间的竞合选择会对社会网络中的资源流动产生影响。资源流动的动态性和个体行为选择的差异会使得社会网络中不同企业之间对资源的分配和占据不均等,这会进一步影响企业的竞合行为决策(Gnyawali和Madhavan,2001)。Gulati,Nohria和Zaheer(2000)认为,在理论层面上,企业竞合行为的参与主体应当包括与企业发生交易(业务)往来的所有组织。

除此之外,在企业竞合行为的参与主体方面的研究当中,Afuah(2000)把企业竞合参与主体分为了供应商、互补品生产者、顾客和联盟伙伴;Levi,Loebbecke和Powell(2001)分析企业间的竞合关系和竞合行为时,选择了互补品生产者和直接竞争者的研究角度,互补品生产者表现出的主要是合作,而直接竞争者所表现出来的关系则多为竞争;Quintana-Garcia(2002)和 Bemvides-Velaseo(2004)一 致认为,企业开展竞合行为的参与主体主要是指企业的竞争对手、企业上游的合作伙伴和企业下游的合作伙伴。

3.企业竞合的互动演化

竞争与合作本质上是存在着非常大的分歧和基础性的差异的,正源于此,企业想从竞争和合作过程同时获益是非常困难的(Bengtsson and Kock,2000)。然而,倘若竞争和合作可以实现互相转化,也就是实现竞合互动的话,企业则很可能从这种互动转化中获利。

Axelord(1984)认为,敦促企业之间开展合作的方式有三个:加大未来与现在相比的影响、改变对方企业的博弈收益、传输给对方企业以合作的基本原则,实现双方在宽容性、报复性、善良性和清晰性原

三、企业竞合行为研究

则下展开竞合。项保华(2001)认为,企业竞合关系的达成和竞合行为的实施,需要相关各方主体的互动连接。在此之处的互动主要包括同业企业之间的横向互动和产业链企业之间的纵向互动。在互动过程中,纵向互动表现为,由于企业之间存在着共同的利益和经济、社会责任,因此企业在长期上存在合作的紧迫性;但在短期分配利益方面,企业之间存在相互竞争的现象。横向互动表现为,资源和市场的短期有限与缺乏导致企业存在竞争;而从长远看,做大市场做大行业的共识导致同业企业之间不得不开展合作。

企业的竞合行为出现互动演化,其根本动因在于对竞争优势(或者更确切的说是经营优势)的渴求。正是因为如此,Hamel,Doz和 Prahalad(1989)才直言不讳的讲“其实,合作就是另一种形式的竞争”。Hunt(1996)也持有相通的观点,即“企业与企业之间的某些合作关系并没有缓解、反而实际上是加剧了彼此之间的竞争”。李世清(2010)在研究了互补型竞合关系中的合作结构选择偏好问题之后,也得出了相似的结论。

4.企业竞合行为与绩效

关于企业竞争行为和合作行为的选择问题,博弈论方法可以给出科学的解答,实际上,博弈论在解决企业竞合行为与企业绩效的关系研究方面,亦可以提供系统性科学化的分析,博弈论工具可以求解如何做竞合安排才能取得企业收益的最大化思想下,并可以证明企业竞合过程为什么必须互动转化。Brandenburger和Nalebuff的研究表明,企业实现该最理想结果的方式主要有以下五种:(1)改变参与的主体,这是指要改变价值网中的所有成员(甚至于包括企业自身);(2)新增企业的相对价值,这是指新增企业自身的价值或降低其他企业的价值,以使企业成为相对价值更高的参与主体;(3)更改博弈的规则,为了实现理想博弈结果,企业可以修正甚至改变现有的博弈规则;(4)改变战术,企业应当根据企业的实际需求而对不确定性作出增减,在此基础上,对企业自身的决策作出改变;(5)改变博弈范围,将博弈的边界拓展或缩小。

在其他学者的研究当中,Quintana Garcia和Benavides Velasco(2002)实证研究了企业的直接竞争对手、上游联盟伙伴和下游联盟伙伴的竞争合作关系与该企业经营绩效的关联。在他们的研究当中,企业的创新能力被选作绩效衡量的最主要指标,企业竞合被分解为:与直接竞争对手的合作、与上游联盟企业的竞合行为、与下游联盟企业的竞合行为。在2004年,他们又长达6年的跟踪研究了欧洲的部分生物技术企业,并研究认为企业采取竞合混合战略比采取单一的企业战略,更易于提高自身企业的创新能力。Beersma,Hollenbeek,Moon,Conlon和 Ilgen(2003)实证研究了团队的竞争、合作与绩效之间的关系,他们的研究是基于对人类个体的研究而非企业个体。他们的研究表明:在提高团队工作量和速度方面应给与竞争性的报酬,而若是要提高团队的工作准确度,则应给与合作性的报酬。

四、研究不足与研究展望

企业竞合问题已成为了企业战略管理理论的热点问题。本文对已有的竞合战略管理理论进行了文献梳理,并对现有的研究所存在的不足做如下的总结:

1.企业竞合行为研究的“二分法”现象依旧非常明显,割裂了竞争行为与合作行为之间的有机联系。虽然企业竞合理论已成为当前的研究热点,但是大多数文献依据还停留在研究竞争或研究合作的单一研究层面,将企业的竞争合作视为硬币的两面,认为非正即反,对企业作为竞合统一体的系统性认识严重不足,不能有效的发挥出竞争行为与合作行为有机结合、灵活转化的优势。

2.从不同学科出发得出的研究结论各执一词,甚至相互冲突。多个学科领域对企业间的竞合行为研究有所涉及,基于此,有非常多的学者从各自学科的角度出发对企业竞合行为进行了单向分析和研究范式的构建,但由于学科跨越等方面的限制,这些不同学科角度下的研究没有将学科之间的有机互补性优势发挥出来,而导致研究结论各执一词,甚至完全相反。

3.对企业竞合行为的参与主体认识尚未统一,尚未形成对企业竞合行为参与主体的系统性分析和规范性认识。当前已有的研究尚未深度研究和分析出竞合参与主体之间的互动作用机制及其与环境之间的互相作用和影响。产业组织理论、供应链管理理论等相关理论知识对此问题的解决应该会有所帮助。

4.尚缺乏对企业竞合理论的系统性研究。当前的企业经营和管理战略都已经脱离了传统的非合作即竞争、非竞争即合作的传统形态,而上升到了竞合互动态势,在这样的实践趋势和潮流下,对企业竞合理论的研究却滞后于实践操作,而停留在理论阐释与定性研究的初级阶段,缺乏系统性研究,尤其缺乏系统框架下的定量研究。特别的,在企业竞合的选择与绩效关系方面,对于“企业竞合行为的选择差异,会导致企业绩效如何的影响”这一个重要的问题,当前就尚无系统、科学、有效的实证研究,因此对企业竞合行为的选择难谈有指导意义,这是一个非常值得后续研究的课题。

[1]Axelrod,R.and Dion,D.The Further Evolution of Cooperation[J],Science.1988,242:1385-1390

[2] Bengtsson,M.and Kock,S.Co-opetition in Business Networks-to Cooperate and Compete Simultaneously[J],Industrial Marketing Management.2000.29(5):411-426

[3] Brandenburger,A.M.and Nalebuff,B.J.Co-opetition[M],New York.Doubleday.1996

[4] Fehr,E,Fischbancher,U.The Nature of Human Altruism[J],Nature.2003,425:785-791

[5] Hamel.G,Doz.Y.L.and Prahalad,C.K.Collaborate with Your Competitors,and Win[J],Harvard Business Review,1989.67(1):133-139

[6] Hunt,S.D.Competing Through Relationships:Grounding Relationship Marketing in Resource-Advantage Theory[A].Paper presented at the Fourth International Colloquiam on Relationship Marketing.1996,September 23-24,Helsinki

[7] Luo,Y.D.Contract,Cooperation,and Performance in International Joint Ventures[J],Strategic Management Journal.2002,23:903-919

[8] Porter.M.E.(1985).Competitive Advantage[M],New York:Free press

[9] Prahalad.C.K.and Hamel,G.The Core Competence of the Corporation[J],Harvard Business Review.1990,May-June:79-91

[10]Quintana-Garcia.C.and Benavides-Velasco.C.A.Cooperation,Competition,and Innovative Capability:A Panel Data of European Dedicated Biotechnology Firms[J],Technovation.2004,24:927-938

[11]Simon,H.A.Altruism and Economics[J],The American Economic Review.1993.83(2):156-161

[12]郭焱,郭彬.不同竞合模式的战略联盟形式选择[J],管理科学学报.2008,10(2):39-45

[13]周文燕,陈辉华,刘微明.企业战略管理理论的发展[J].吉首大学学报:社会科学版.2004年25卷第1期:90-93

[14]任新建,项保华.链式联盟合作困境及突破探析[J].科研管理.2005.26(5):68-72

[15]叶永玲.虚拟经营的竞合博弈及合作动力分析[J].管理科学.2003.16(5):2-5

[16]刘志杰,胡振华.产业集群企业竞合行为博弈分析[J].社会科学家.2010.5(5):47-49

[17]李世清.互补型竞合关系中合作结构选择偏好的实证研究[J].软科学.2010.12(24):7-12

[18]毛磊.演化博弈视角下创意产业集群企业创新竞合机制分析[J].科技进步与对策.2010,4(8):104-106