起跑线旁缺席的启蒙先生

曲辉

9月是孩子们入学的时候,央视主持人张泉灵刚参加完儿子的入学家长会,她听到校长演讲中日学校怎样考“甲午海战”。中国的考题是:甲午海战是哪年发生的?历史意义是什么?然后老师会总结5点,让学生背熟,少答一点扣分。日本则会考学生:了解了甲午海战的历史之后,你认为日中之间还会有战争吗?谁会赢?你为什么做这样的判断?

“是啊,这样下去谁会赢?”张泉灵在微博上感慨道。

旅华多年并在华娶妻生子的英国著名出版人马克·基多在英文媒体上发表了一篇题为《你永远不可能成为中国人》的文章,声称准备携家带口从中国撤退。文中他特别尖锐地批判了教育问题,指出中国的基础教育只是一个“考试中心”,孩子们的天赋“被榨干”,只培养出两种人:赢家和输家。“中国并没有这样一条大道,能把孩子培养成领导人、发明家和革新者,但这恰恰才是教育的最终目的。”

如胡适所说,要看一个国家的文明程度,只消考察三件事,而第一件事就是看他们怎样对待孩子。胡适的眼睛的确够毒——近100年后的今天,在最应该被启蒙的年纪,我们的孩子没有得到应有的点化。在最需要先生指导、孵化想象力和创意,最大限度地发掘天赋的时期,我们的孩子缺乏真正能照亮他们心灵和智慧的好老师。

拟定一生蓝图

没有好先生就没有启蒙。大学是对一个人深加工的地方,而之前的底子和模样已经由基础教育打下:不论是小皇帝还是小公主,都得离开罩着他们的“父皇”“母后”进入学校,接受集体生活与正规授课的洗礼,学习各学科基础知识,学会待人接物,开始规律作息。这是他们社会化的起始,人格成长的初级阶段,像一枚干细胞开始迅速分化。此时从老师处学到的东西,完全融进生命、化入血液。大学之后所学,则只能作为附加知识——骨架已经搭起,骨缝已然闭合,不论是长肌肉还是长脂肪,总之是没法再长高了。

苏格拉底的父亲是雕刻师,一天,他问正在雕刻石狮子的父亲,怎样才能成为一个好的雕刻师。父亲说:“看!拿这头石狮子来说吧,我并不是在雕刻这头狮子,我只是在唤醒它。”父亲进一步解释说:“狮子本来就沉睡在石块中,我只是将它从石头的监牢里解救出来而已。”

教育家朱永新先生毫不客气地给教师行业提高“准入门槛”:“教师是一个冒险甚至是危险的职业,伟人与罪人都可能在他的手中形成,因此教师必须如履薄冰,尽最大的努力让自己和自己的学生走向崇高。”

如果说待启蒙者是一张纤尘不染的白纸,那启蒙先生无疑参与拟定了待启蒙者一生的心中蓝图。1909年12月8日,身为长沙修业学校教师的徐特立,在学校操场进行演讲之时,讲至国耻民辱不胜激愤,热泪如倾,当场挥刀将自己的左手小指砍下,血书“请开国会,断指送行”交给请愿团。时为其学生的毛泽东后来回忆起徐特立的壮怀激烈,认为“这给了我对革命的第一次感性认识”。

国学大师钱穆先生10岁入学,他的启蒙先生钱伯圭年轻时曾游学于上海,是深藏不露的革命党人。一天,钱伯圭拉住钱穆问:“听说你能读《三国演义》,是这样吗?”钱穆称是。老师告诉他:“这样的书不要再读了。一开篇就说‘天下大势,合久必分,分久必合,一治一乱,这是因为中国历史走上了错路,才会这样。像现在欧洲的英、法等国,合了便不再分,治了便不再乱。我们以后该学他们。”

一番教导,让钱穆顿觉“巨雷轰顶,全心震撼”。多年之后他回忆道,自己毕生所从事的治学研究,其最初动力都来自于老师的这一番启发。他自己入大学执教之前曾做过10年小学教师,8年中学教师。钱穆晚年曾多次对人说,教大学不如教中学,教中学不如教小学。

考试机器上的螺丝钉

这也是为什么著名学者、北大教授钱理群总说自己“有一种癖好”,就是“见到年轻人就忍不住要和他们说话”。他教大学之前在贵州教过18年的中学。如今这“癖好”愈演愈烈,钱教授退休之后没有在家养花种草,而是回到母校南京师大附中给中学生上了一个多月的课,讲古典讲鲁迅,还马不停蹄地义务到各地给年轻人讲课。他自己说,像钱穆那样的大学教授到中学上课,早在“五四”时就形成了传统。

最近出版界涌起一股“民国老课本热”,尤其是1932年的8册版《开明国语课本》,其影印本多次卖断了货。这部教材由叶圣陶编写课文,画家丰子恺绘制插图,清新质朴,简洁实用,毫不陈腐。当时的钱穆、夏丏尊、朱自清、叶圣陶等知名大家都曾入中学任教,佳话颇多,一个年级的学科组就能强过现在的一所大学。

可我们今天的老师,论学养论人格魅力,有几人能担得起“启蒙先生”这4个字?他们只是枯燥的国家考试机器上的螺丝钉,不关心学生如何做人,只关心他们的分数。

诗人于坚有一天送孩子去上学,下雨天路滑,到校门口时考试铃声响了,孩子们争先恐后地往进挤,生怕迟到。有个女生滑倒了,于坚吃惊地看到——学生们没有一个人去扶她,女生自己挣扎着爬起来。他不由慨叹道:“现在的学校到底教了些什么?”

今年4月份,江苏启东市一所中学的一名学生被安排在升国旗仪式中发言,可他却把此前由老师“把关”过的演讲稿“偷梁换柱”,临时发表了一番火力十足的教育批判。

“根据调查,中国孩子的计算能力世界第一,创造能力世界倒数第一……没有一个诺贝尔奖是接受中国教育而获得的。”全校师生猝不及防地怔在那里,连话筒的电闸也忘了切断。没想到越往后尺度越大:“我们感觉不到老师的伟大,他们为了升学率,不断逼我们,要么是补课,要么是布置做不完的作业……他们关注我们只是为了升学率。难怪有调查显示,90%的学生毕业后不回母校看老师,一点感情都没有!尊敬的老师们,这是你们想要的吗?”

他问到了点子上。山崩地裂时只顾自己抱头鼠窜的“范跑跑”还怎么指望学生对他有感情?机械而陈腐的课堂怎么指望学生对它有感情?一个负责“灌”,一个被迫“吞”,老师和学生一起被卷入麦当劳式的生产线中。想象一下,孩子们被领着计算“一个排水口,一个进水口,边排边进,多久才能灌满”这样几十年嚼不烂的“坑爹”问题,想象他们像做广播操一样写着作文,想象他们打着吊瓶把头埋进纸堆里,一边痛不欲生一边撂狠话诅咒这一切。学校心无旁骛地把他们像生肉一样推向下一个出口,等待中考和高考盖下合格的印章。教育本来是用来强国的,可现在的教育挤给孩子们喝的净是些富含三聚氰胺的毒奶。教师中更有甚者,正课马虎应付,课外开小灶讲考试秘诀,好比开刀的大夫只要没收红包,就要刀下没数、剪下无情,直接催生出另一片被潜规则统治的领域。不想自己孩子沦为没人管的“差”生,家长自然就要开动脑筋,经常明里暗里“意思”一下。有个老师开班会,对班上学生说,让你们的爸妈别再给我充话费了,换点别的方式吧——他的话费太多了。硝烟弥漫的教育是一场战役,从中学择校到为挑小学发愁,再到挤破幼儿园的门槛,一路向低龄幼儿伸出魔手。义务教育呈现出如此荒诞的怪现状,这样的教育,还指望将来有谁会感恩戴德?

以素质教育对应试

那么好的启蒙老师应该是什么样的?难道铁青着脸维护师道尊严,并把答题技巧奉为尚方宝剑才是唯一标准?多元化的冲击正在瓦解这块铁板。更具创新力、亲和力,更富有人文精神和创新精神的“麻辣老师”们正逐渐成为中国教育的一道新景观。

无论是著书炮轰语文教育的蔡朝阳,还是抱着蟒蛇上课的美术老师邹华章,无论是嬉笑怒骂的袁鹏飞,还是旁征博引的纪连海,他们都不拘于通常的教程设置,而是奇思妙想,发散开来,使得原本枯燥的课堂妙趣横生。

其实他们的思路很简单,那就是提供更多的趣味和自由。老前辈陶行知针对这个教育理念,曾做过一次演讲。他拎一只大口袋上台,众人皆以为里面装的是要分发的材料,却不料他从中掏出一只公鸡和一把米。他强按住鸡头命其吃米,结果公鸡拼命挣扎,一粒米也不肯吃。后来他松开手,重获自由的公鸡却踱着步自行啄食起来。听众一头雾水之际,陶行知解释道:“教育就如喂鸡,如果让学生多发挥主观能动性,那么效果一定会好得多。”

当年教中学的朱自清也与学生亲切互动,授课极受欢迎。当时有个学生写了一篇作文《可笑的朱先生》,里面写道:“他是一个肥而且矮的先生……最可笑的,就是他每次退课的时候,总是煞有介事似的从讲台上大踏步地跨下去,走路也很有点滑稽的态度。”朱自清不仅不生气,反而当众朗读,赞赏其文读后如见其人。而他自己平时一旦有新的创作,也会与学生一同分享。俞平伯在春晖中学旁听了朱自清的一堂国文课,认为“学生颇有自动的意味”,甚至超过大学生。

因此,做一名解放学生天性的启蒙先生,恰恰是回归了教育最初的理念。在中国山村支教十余年的德国教师卢安克特别注重启发式教学,他主张把中国画、手工课等融入到日常教学中来。2003年,小学里喜欢戏水的学生纷纷提议想建一个游泳池,卢安克就让学生自行考察,然后一起讨论设计。动工的时候很多家长前来帮忙,学生便只能乖乖地束手待在一旁。卢安克便打发走家长,让孩子自己来做剩下的工作。游泳池顺利建成,有人对卢安克的教育理念赞叹不已:“我们是想着怎么快点做好,他是想着孩子们的感受。”

大胆的教学试验同样可以在城市学校展开。复旦附中的语文特级教师黄玉峰,就曾高调宣称“决心做当今语文教学的‘叛徒”。像民国时的前辈们一样,他也采用自主教材——老庄、蒙田、茨威格等皆选入其中。他还开办各种名人讲座,带着学生逛书店、看话剧,甚至浩浩荡荡地组织“文化学旅”游山玩水。“看到景点讲景点,看到匾额讲匾额,看到碑文讲碑文,看到碑上有错别字我们就指出来。”到后来,不带标点的文言碑文,学生自己就能读下来。除了学校大考,语文课再也没有考试和卷子,每周倒是增加了阅读和绘画、篆刻时间。有人批评他的教学如“放羊”。他说“放羊”有何不好?如果是放到水泥地上,那羊只能饿死;但如果领到水草丰茂处,羊自会吃得肥肥的。

像黄玉峰这样秉承民国遗风的启蒙先生逆流出现在现行教育体制中时,难免会引得世人大哗,自然会招致校方、家长甚至学生的质疑。而针对整个社会最关心的考试问题,黄玉峰的理念十分新颖:“不以应试教育对应试,而以素质教育对应试。只要学生的素质真正提高了,他们对付考试的能力也不会差。”事实证明,他的学生在传统的升学平台上同样展示出了惊人的“战斗力”。在“麻辣”有时因过于叛逆而沦为展示的噱头时,他的尝试无疑理性而沉稳,提供了一条可以效仿与深入拓展的道路。

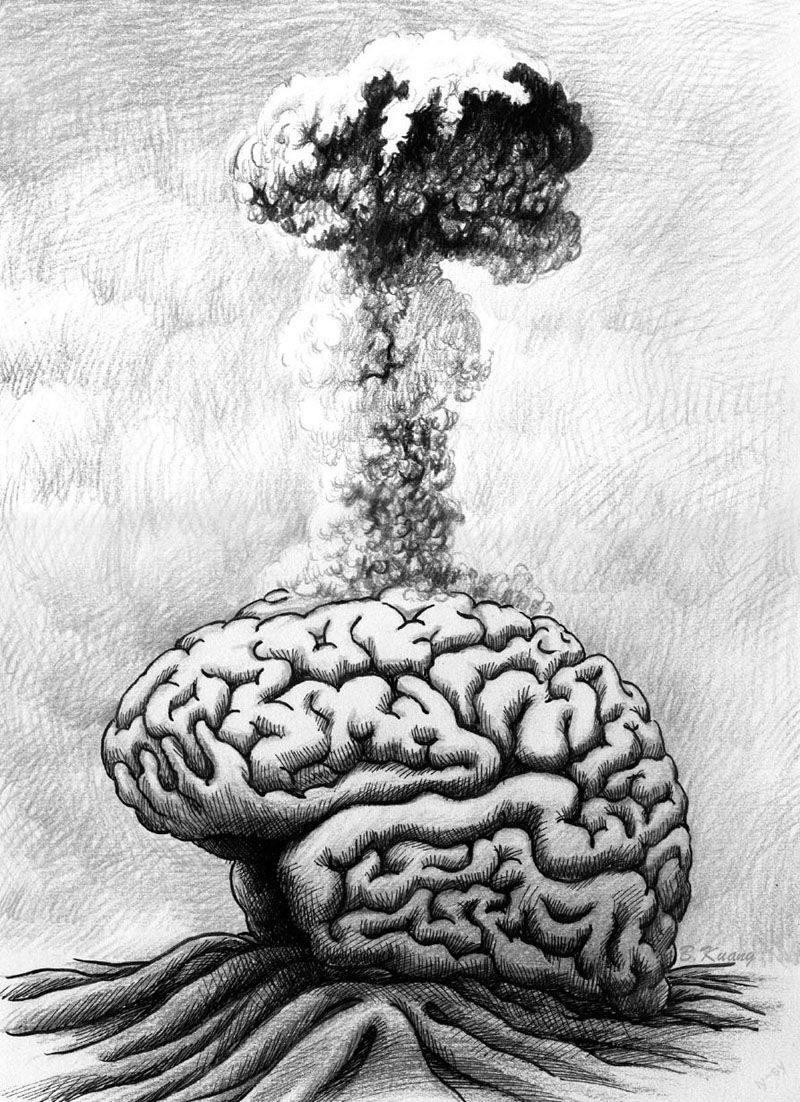

而这样的路至今仍少有人走过。钱学森晚年曾发出这样震撼人心的疑问:“为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才?”像李约瑟难题一样,这个尴尬的问题由上而下困扰国人多年。然而始终有很多人不明白,在功利主义盛行的氛围中,校舍与硬件设备再好,“死读书、读死书、读书死”的应试教育照样会将中国的孩子撂倒在起跑线上。最好的学校绝不是设施一流的学校,而是教师一流的学校。那些我们称之为“灵魂工程师”的启蒙先生学养几何、魅力几分,能在何时何地、以何种方式与我们相遇,才是真正为个人与社会埋下的最大伏笔。