近代中国的政府公债与金融市场

杜恂诚

(上海财经大学 经济学院,上海200433)

从1949年起至20世纪90年代之前,国内学术界对于中国近代公债史的评价基本上都局限于公债是维持北洋军阀政府和南京国民政府生存的财政手段,并催生了中国本国银行业的发展这样的学术思路上。从20世纪90年代起,有更多的研究视角开始出现。有人认为,南京国民政府抗战前10年的内债政策“从债务结构,债务信用,发行条件和债务用途的前后发展,是有进步的,比较成功的”,公债“对南京政府的生存、稳定、统一是至关重要的,这种稳定和统一,对于中国后来顺利地进入抗战并最后取得胜利,是有积极意义的”,同时也指出了内债收入主要用于军事方面等消极作用的一面。①还有人认为战时公债支持了抗战。潘国旗在2007年完成的国家社会科学基金项目《近代中国国内公债研究(1840-1949)》的最终成果中,把近代中国国内公债的“一定的积极意义和进步性”归结为三个方面:第一,近代中国国内公债的发行突破了中国古代惯用的捐输、报效等封建落后的筹款方式,而采用借债的方式应付政府的紧急财政需要,这在财政手段和财政观念上都具有进步意义;第二,近代中国的内债从用途上讲也并非全部用于军政费用和毫无益处,对于交通、教育、水利、赈灾及实业建设起过一定的积极作用,对抗战时期的战时财政具有更大的合理性;第三,在北洋政府公债政策的刺激下,中国近代的银行业迅速发展起来,这可以看作是中国资本主义原始积累的第五种形式。②这些评价对我们完整和客观地认识近代中国政府公债是有益的。本文拟在上述相对比较直观的积极评价的基础上,再作一些引申和探索,重点讨论近代中国政府公债与金融市场的关系。

一、公债及军队和军事开支的规模具有一定的现代性

我们对历史的理解有时候可能会陷于理想主义或简单化的误区,当说到近代中国历史上的积极因素时,我们就会列举出经济上新的生产方式的产生,或新思想的出现,或政治领域的改革或革命。这样的视野还是有局限的。一个社会长期的转型过程,并不是完全的非黑即白,即使是非常传统的东西,也可能因潜移默化地渗入了某些现代性的东西而变得与过去很不相同。布罗代尔说:“近代国家的强大,现代资本主义的立足生根,往往都以战争为工具。”③迈克尔·曼的理论给我们很大的启发,他说,社会权力有意识形态、经济、军事和政治等四种来源,“在18世纪,经济和军事这两种社会权力来源在决定西方社会结构方面起着主导作用”,“前者提供的主要是‘威权型’权力,后者提供的主要是‘弥散型’权力。由于它们相互交织,密不可分,因此无法说哪一种具有终极首要性”。他又说,除了美国和法国,“资本主义和工业化震撼了原有政权,却很少推翻原有政权……更多可以见到的是有限的改革。在19世纪,旧政权和新资本通常融合成一个现代统治阶级;然后,他们逐渐出让公民权利,也就在一定程度上软化了中产阶级、工人阶级和农民。”④由此看来,靠军事维系的旧政权也可能带有社会转型中的现代性成分。

军队和军费开支的规模在一定程度上反映了政府经济动员的能力。中国从清乾隆到道光年间,常年兵饷加上战事费用年平均2 050万两,⑤但晚清军费因镇压太平天国战争之需及其后的练新军、办海军的需要而有很大的扩张,根据美国学者托马斯·罗斯基的研究,晚清军费年均达到1亿元,军队50万人。1912年以后军队人数和军费开支更有增加,到20世纪30年代早期,军费开支可能已达到国内生产总值的4%,1931年的军费开支额约为13.35亿元,1935年军队人数达到223.2万人。⑥

军费从何而来?一是通过增加税收,如关税、田赋、统税等,二是通过举借内外债。过去我们对近代中国政府的举借内外债多持消极的否定评价,认为借外债用关盐税等作抵押,丧失利权,借内债则搜刮国民财富用于非生产之途,显然损害了国民利益。这些问题确实存在,但并不全面。从积极方面看,根据英国等西方国家的经验,公债的大量发行可以大大加强政府征收国民积蓄的能力,推动政府动员全国储蓄并具有流动性的资本市场的建立。⑦西方国家在近代化早期,其军费和债务等开支在政府总支出中所占的比例都是非常高的。以下是一项统计:

表1 军事开支和相关费用在英法等西方国家政府总支出中所占比例(单位:%)

当政府掌握了庞大的军队,开辟了动员国民储蓄的资本市场以后,接下来就要看如此强势的政府,其行为是否能够受到有效的制约。根据诺思和温格斯特的研究,1688年英国的光荣革命“对导致安全的产权制度变迁具有举足轻重的地位。这些制度变迁不仅包括对王权单方面剥夺所有权的限制,而且还包括建立足够强大的独立司法体系以限制国会的恣意妄为和政府对工商业者的违约能力”。⑧只有在强势的一方受到制约的情况下,比如上述对王权的限制及对国会的限制等,一个国家的制度变迁才会在现代化道路上留下坚实的印记。

二、公债直接融入金融市场的若干表现

近代中国政府公债的积极作用除了在一定程度上用于生产建设、有利抗战等比较直观的表现之外,还表现为它对近代中国新型金融市场的参与和作用上。探讨这种参与和作用的深度,可以使我们更清晰地认识公债在近代中国经济和金融发展中的历史地位。

公债在一些领域已经直接融入了近代中国的金融市场,主要表现在以下六个方面:

第一,公债作为银行券的发行准备。在1935年法币改革之前,为了保证银行券(或称钞票、兑换券)可以随时兑换成金属货币,银行券的发行必须有充分的准备。发行准备分为现金准备和保证准备。保证准备中可以有流动性很强的庄票等有价证券,但其最主要的构成就是政府公债券。1915年由中国银行拟定的兑换券条例草案修正稿的第二条规定:“中国银行得以国债票、国库券、其他有价证券或商业上通用票据经财政部认为确实者,为保证准备,发行兑换券一万万元。”第十三条规定,发行兑换券的各银钱行号须有五成以上现金准备,其余则为保证准备。而在此项草案正式公布之前的讨论中,保证准备明确是指“公债票及确实的商业证券”。⑨交通银行1922年实行准备金公开,先在天津分行试行,“发行钞票准备金至少必存六成现金以上,余均以确实公债票为保证”,并在《北京银行月刊》上公布每周津行的兑换券准备金数字。⑩有兑换券发行权的普通商业银行一般都会把公债券作为主要的保证准备。超过发行额度时,有时就完全用公债做发行准备。利用中南银行发行权成立的盐业、金城、中南、大陆四行准备库1923年在1 000万元发行额度之上增发100万元钞票时,就是以“整理案内公债”作发行的抵押准备的。[11]

第二,1934年南京国民政府施行《储蓄银行法》,其第九条规定储蓄银行须有储蓄存款总数1/4的政府公债、库券,及其他资产,存放中央银行,作为存款之保证。[12]

第三,公债成为抵押放款的抵押品。以公债作为抵押放款的抵押品之一种,是民国时期银行业的通行做法。[13]上海商业储蓄银行1935年6月30日的抵押放款统计中,以证券(其中主要为公债)作抵押品的放款额占了总数的14.3%。[14]南京国民政府成立伊始,便经常以所发行的政府公债为抵押品,向上海银钱业同业公会强行借债。[15]

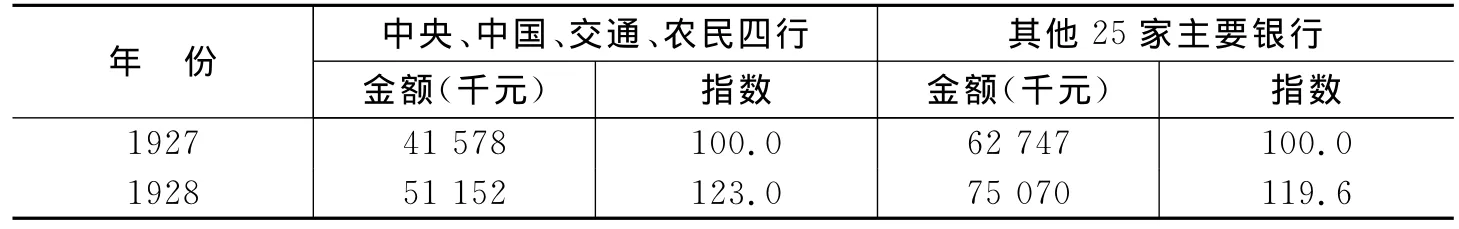

第四,银钱业对政府公债的投资。民国时期华资银行业的兴起,本来就是以经营政府公债为契机的。尽管从1920年左右开始,中国主要的华资银行决意同政府疏远,从主要经营政府公债到主要经营存放、汇兑等商业银行业务,但从数据上看,主要华资银行所持有的政府公债,从1924年起迅速增加。由于当时局势动荡,各行对各种放款都不敢多做,而存款不断增加,资金的运用倍感困难,于是增持公债成为唯一的选项。[16]到南京政府时期,由于政府控制力逐步增强,银钱业增持公债很可能是出于无奈。表2是南京政府时期中国主要银行投资有价证券(其中主要是公债)的情况。

表2 中国主要华资银行持有有价证券情况 (指数:1927年=100)

续表2 中国主要华资银行持有有价证券情况(指数:1927年=100)

据统计,1934年全国银行业购置的有价证券余额为4.69亿元,占同年银行业存款总额的15.6%和放款总额的17.8%。1935年全国银行业购置的有价证券余额增至5.93亿元,占同年银行业存款总额的15.7%和放款总额的18.6%。[17]

第五,以公债充当维护经济稳定的筹码。1917年的《中国银行兑换券法草案》第四条规定:“中国银行遇金融紧迫时于原有流通数目仍遵照本条例第二条第一项之规定外,得呈请财政总长核准,以中央公债票、国库券或其他有价证券、商业票据经财政部认为确实者为保证准备,增发兑换券,但须照增发之数依本条例第三条之规定纳税。”[18]在这里,公债成为增发纸币的准备筹码。1934年,中央、中国、交通三行为缓解市面金融紧缩的困难,联合向企业和银钱业拆放巨款,公债成为主要的抵押筹码。[19]

第六,催生了政府公债市场。北洋政府和南京国民政府发行公债主要通过银行,但发行以后的交易主要通过证券交易所。我们过去对近代证券市场的正面作用是认识不足的。有国外学者研究指出,17世纪英国金融革命的实质,不在于征税权力的转移,不在于征税体制的变化,也不在于包税制向中央征税制的转变,而是“在于国债的偿付”以及与此相关联的资本市场的扩大。[20]近代中国的资本市场也是在国债发行以后迅速扩大的。1904年外商在上海成立的证券交易所(上海众业公所),只做少量的外商在华企业的股票交易。由于中国本国企业发展程度比较低,以及当时股份制企业大多在熟人圈内定向募股和交易股票的特点,民国初年的上海华商公共股票市场也是规模很小的。这不能适应公债大量发行后的交易需要。1914年底北洋政府公布《证券交易所法》,各大都市纷纷倡议设立证券交易所。中国第一家证券交易所——北平证券交易所成立于1918年,经营证券现货和期货交易,营业颇为发达,所做九六公债交易尤为繁盛。1920年虞洽卿等发起成立上海证券物品交易所。最具权威的证券交易所是由1914年成立的上海股票商业公会演变而成的上海华商证券交易所,正式成立于1921年。这三家交易所的设立,奠定了我国证券交易所初始阶段的基本格局。证券交易所主要经营政府公债,到1925年9月止,在交易所上市的公债共有13种之多,总金额达4亿余元。[21]南京国民政府发行公债数量更大,1927-1936年间总计发行公债共26亿元。截至1931年,国民政府发行公债就达10.6亿元,是北洋政府16年所发公债总和的1.73倍。公债在上海证券交易所的交易额,远比北平交易所的交易额大,上海全年公债交易额,1931年为29.2亿元,1933年增至32.1亿元,1934年更高达47.7亿元。1931年全国银行存款才18.6亿元,1933年25.9亿元,1934年29.8亿元,各年的公债交易量都大大超过了全国银行的存款总量。[22]由此可见,近代中国的公债市场已成为当时一种规模很大的重要市场。

三、基准利率尚未能显著影响公债价格

上述六个方面的公债作用在很大程度上带有政府的强制力,还是比较表面的东西。大家知道,虽然近代中国的公债市场达到了相当的规模,但当时中国金融市场的主体是银行系统,银行是工商业的融资平台和吸引储蓄的主要机关。公债对近代中国银行系统或整个金融市场的整合作用究竟达到怎样的程度,也就是政府公债介入金融市场的深度,我们还是不得而知。所以还需要有特定的视角来加以检验。笔者所想到的检验视角是公债与利率的相互关系。本文使用计量方法进行检验,如果公债与利率之间存在反向关系,那么说明公债市场与银行系统或整个金融市场已经融为一体,两者已经整合得比较充分;而如果公债与利率的反向关系不能成立,那就说明公债市场与银行系统或整个金融市场还没有融为一体,两者还没有整合得比较充分。

据杨荫溥的研究,公债价格涨落的原因有20个之多,其中本身原因10个、市场原因5个、其他原因5个。10个本身原因主要与政府信用和保管及还本付息的行政性程序有关,5个市场原因为:商业之兴替、金融之缓急、市拆之高低、金价之涨落、多空之操纵。[23]所谓“市拆”,就是银拆,即当时上海金融市场的基准利率。杨荫溥认为利率与公债价格呈反向变化趋势,但无详细分析,也没有做计量检验。

利率对公债价格的影响,应该是内在衡量公债市场是否融入,以及在多大程度上融入金融市场的最重要的一个指标。这里尝试用回归分析方法作一下检验。由于杨氏所列举的影响公债价格的因素太多,其中大部分无法量化,所以我们暂时着重考虑几个可以量化的市场因素。“商业之兴替”和“金融之缓急”大致上可以用银两存底数量来反映。假设以下计量方程式可以成立:其中,p为公债价格,以在当时数量最大的7年长期债券为代表,单位为元,根据洋厘的数据折算成规元两。s为上海的银两存底,单位为千规元两。r为银拆,g为黄金价格,单位都是规元两。所取数据为1922年1月至1929年12月的月平均数据。公债价格和银两存底数据摘自杨荫溥《中国金融论》第173页表和第391-399页表,银拆和黄金价格数据摘自孔敏主编《南开经济指数资料汇编》(中国社会科学出版社1988年版)第478页、第483页表。回归结果见表3。

检验结果说明,银拆对公债价格没有解释力。银两存底与公债价格有正向关系,黄金价格则与公债价格有反向关系,这与先验的认识是一致的。R2为0.4621,说明应该还有其他影响公债价格的因素。另外,用于计量分析的数字是月平均值,在经过月平均以后,数字原本的变化特征可能会有所改变。平均值在给我们带来方便的同时,也可能带来某些缺失。根据此次计量的结果,我们暂时得出的结论是,近代中国的政府公债已在一定程度上融入了金融市场,但因为它与利率的相互关系不能确定,所以政府公债还没有完全与金融市场融为一体,公债价格应该还受到很多非市场因素的影响或制约。

表3 回归报告(被解释变量:公债价格)

四、政府债信的进步

由上可知,公债在近代中国历史上的积极作用不能只局限于公债收入的直接用途这样相对狭义的视野,可能更重要的是它已开始融入金融市场。此外,公债对信用观念、信用制度的萌生和发育也是有影响的。

杨荫溥述及影响公债的10个“本身原因”,大多与政府信用有关,比如其中的第一条是所谓“基金之虚实”,偿债的“基金巩固,则偿本付息,有确实之财源;否则将无所取偿。故基金之虚实,为决定公债价格大小之根本关键,亦为债市临时涨落之一大原因。如整理案内各债,近年大有起色,基金渐巩固也。如国府所发新债,市价常能在五六折以上,基金尚确实也。如九六公债,陡涨陡落,而结果终难持久,基金无着落也”。[24]其他各条也大多与政府信用有关。第二条所谓“保管之优劣”,是指偿债基金的保管状况。在北洋军阀政府时期,政府自己并不设立保管偿债基金的机构,却尽以委托海关总税务司保管,所以公债的还本付息,大权尽操诸海关总税务司之手。由于偿债基金总体上处于不敷分配的状况,所以总税务司的言行及人事变动就会影响公债的价格。而南京国民政府设立专门机构(国库券基金保管委员会及后来改组的国债基金管理委员会)自己保管偿债基金,收支公开,政府信用的落实使公债的价格减少了波动。第三条公债发行“数额之多寡”也关乎政府信用,因为如果政府发行了过多的公债,人们对政府还债的能力就会产生怀疑。第五条“还本期之远近”折射出民众对政府信用的担忧,持债人一般认为,还本期近的公债风险小,还本期远的公债风险大,因为人们不知道政府是否能够长期坚持公债还本付息的承诺,甚至不能确定现存政府是否能够长期生存。第六条“已抽签之期数”,是说公债还本,用的是抽签的办法,按照各公债条例,有的每年抽签一两次,有的每月抽签一次,每次抽中若干百分比还本。已抽签的次数越多,表明已还本的成数越大,而余下的中签机会也越大。公债的市价也会因此而走高。这一条实际上是从第五条延伸出来的。第七条“抽签之是否按期”和第八条“付息之是否按期”都直接反映了偿债基金的虚实和政府的信用。凡按期抽签和付息的公债,价格就会走高,反之价格就低落。第九条“抽签之前后”和第十条“付息之前后”的公债价格变动,则是间接地反映了民众对远期政府信用的担忧。[25]

由于政府信用关乎公债价格,所以公债投资者对于政府动态和时政消息特别敏感。在这方面,金城银行表现得十分典型,该行把买卖公债作为它的一项重要业务来做。它在京沪等地的机构主动收集公债市场情况及政局内幕消息,以电报的形式及时反馈总部,总部决策者判断公债价格的短期变动趋势后即进行买入或卖出的操作。金城银行在公债二级市场上的交易量在各银行中是非常突出的。据统计,1935年下半年,金城银行在上海证券交易所成交的公债数额为1.27亿元,占同期上海证券交易所公债成交总额的4.69%,1936年金城银行成交公债1.29亿元,占同期上海证券交易所公债成交总额的5.51%,1937年上半年金城银行成交公债1.29亿余元,占上海证券交易所公债成交总额的8.78%(其中5.59%自营,3.19%代客交易)。[26]

近代中国政府公债的推行,伴随着政府信用的逐步培育。公债发行和管理制度的演进,大致上是沿着理性的方向发展的,即从无确实担保到相对确实的担保,从不计后果的高成本招徕回归到量力而行的可持续发展。我们要注意两个重要的历史关节点:一个是1921年北洋军阀政府的整理内债案,另一个是1932年南京国民政府的整理债信。

1921年北洋政府的整理内债案是第一个转折,就是从无确实担保转变为相对确实的担保。在1921年之前,北洋政府发行的公债,多数缺乏确实担保,因此还本付息不能落实,债信濒于崩溃。北洋政府不得不着手进行内债整理,包括指拨内债本息还款基金,交海关总税务司安格联保管及各项内债品种的具体整理办法等9条措施。[27]

1932年南京国民政府的整理公债是第二个转折。过去政府为了吸引投资人(特别是金融业)购买公债,开出了过分优厚的折扣条件,加上期限偏短,还债负担过于沉重以至不能持续。据统计,1927-1931年财政部共发行面额10.06亿元的债券,实收却只有面额的约53.5%。[28]1930年债务支出占岁出的比例高达46%,1931年则为39.4%。[29]整理的要点就是降低债券利率和延长偿还期限。[30]公债整理后政府的负担减轻,仅1932年公债整理后的当年,就减少本息支付9 652万元,平均减少45.08%。[31]而且,公债的还本付息统一由关税担保,过去北洋政府发行的本息无着落的公债也恢复了债信。1936年的公债整理是1932年公债整理的延续。

公债整理前的债券不仅票面利率高,一般达到8%-10%,而且折扣大,所以实际收益率更高出许多,杨格估计1931年以前为14.8%-19.3%,1932年的情况比较特殊,为24.4%;公债整理后票面利率减至年率6%左右,折扣减小或没有折扣,所以实际收益率明显降低,1936年为11.6%。[32]这样的收益率水平已接近当时的银行贷款年利率水平。公债收益率的下降是理性的回归。有的银行,如果没有获得公债发行的折扣,在公债整理降低了票面利率之后,投资证券获利已不丰厚。上海商业储蓄银行1932年度投资证券的年化收益率只有4.9%,远低于普通放款的10.6%和押汇的10.8%,只略高于投资房地产的3.6%和存放同业的2.8%。[33]由于市场波动和交易费用等原因,银行投资公债的收益率可能比我们在没有考虑这些因素的情况下计算出来的要低。

为了保证公债的持续发行,政府必须维护公债的债信,这在财政上对政府形成有效的制约,并促使政府开拓新的税源,以及对财税体制实行理性管理。这种理性管理还会影响或渗透到经济生活的其他方面。而法币改革则通过不兑换纸币的实施,重新让政府摆脱了在公债的发行和偿付过程中所逐步形成的财政制约机制。经济制约力量的失去使近代国家的转型更为困难。

注释:

①金普森、王国华:《南京国民政府1927-1931年之内债》,《中国社会经济史研究》,1991年第4期;金普森、王国华:《南京国民政府1933-1937年之内债》,《中国社会经济史研究》,1993年第2期。

②潘国旗:《近代中国国内公债研究(1840-1949)》,国家社会科学基金项目最终研究成果(项目批准号:04BZS039),2007年7月,第287-288页。

③[法]费尔南·布罗代尔:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》,施康强等译,三联书店2002年版,第49-50页。

④[英]迈克尔·曼:《社会权力的来源》第二卷上,陈海宏等译,上海世纪出版集团、上海人民出版社2007年版,第1-2页、18页。

⑤彭雨新:《中国近代财政史简述》,载孙健编:《中国经济史论文集》,中国人民大学出版社1987年版,第397-398页。

⑥[美]托马斯·罗斯基:《战前中国经济的增长》,唐巧天等译,浙江大学出版社2009年版,第45-46页。

⑦[20][美]查尔斯·P·金德尔伯格:《西欧金融史》,徐子建等译,中国金融出版社2007年版,第176-177页、第177页。

⑧[美]罗伯特· 威廉·福格尔:《道格拉斯·诺思和经济理论》,[美]约翰N.德勒巴克、约翰N.C.奈:《新制度经济学前沿》,经济科学出版社2003年版,第33页。

⑨[18]中国银行总行、中国第二历史档案馆合编:《中国银行行史资料汇编》上编(1912-1949)二,档案出版社1991年版,第915-918页、第919页。

⑩交通银行总行、中国第二历史档案馆合编:《交通银行史料》第一卷下册,中国金融出版社1995年版,第867-868页。

[11][13][26]中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,上海人民出版社1983年版,第96-97页、第208-209页、第538-547页。

[12][14][33]中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,上海人民出版社1990年版,第443页、第628页、第633-634页。

[15]杜恂诚:《近代中国钱业习惯法——以上海钱业为视角》,上海财经大学出版社2006年版,第172-180页。

[16]杜恂诚:《中国近代资本主义金融业(1895-1927年)》,《中国经济史研究》,1994年增刊,第83-84页。

[17]中国银行总管理处经济研究室编:《全国银行年鉴,1936年》,A.中国银行总管理处印,第57-58页。

[19]交通银行总行、中国第二历史档案馆合编:《交通银行史料》第一卷上册,中国金融出版社1995年版,第612-620页。

[21]杜恂诚:《中国金融通史》第三卷,中国金融出版社2002年版,第290-291页、325页。

[22]洪葭管:《中国金融通史》第四卷,中国金融出版社2008年版,第305页、311页、110页。

[23][24][25]杨荫溥:《中国金融论》,黎明书局1932年版,第402-403页、第399-400页、第400-402页。

[27]中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》(第五辑,财政二),江苏古籍出版社1991年版,第1172-1173页。

[28]朱契:《中国财政问题》,商务印书馆1934年版,第231-232页。

[29][31]千家驹:《中国的内债》,社会调查所1933年版,第51页、第58页。

[30]千家驹:《旧中国公债史资料》,中华书局1984年版,第212-214页;[美]小科布尔:《上海资本家与国民政府,1927-1937》,杨希孟译,中国社会科学出版社1988年版,第122页。

[32][美]阿瑟·恩·杨格:《1927-1937年中国财政经济情况》,陈霞飞等译,中国社会科学出版社1981年版,第107页。