脑心通联合曲美他嗪治疗不稳定型心绞痛的疗效观察

周利平,王 雅,熊 婧

不稳定型心绞痛是临床上常见的心脏疾病,其反复胸闷、胸痛、心悸,症状发作频繁,患者症状往往比较严重,生活质量差。临床上抗心绞痛治疗的主要用药为硝酸酯类、钙离子拮抗剂及β受体阻带剂、他汀类药物、阿司匹林、氢氯吡格雷。在心绞痛的治疗中,硝酸酯类药普遍用于稳定型心绞痛。它可减少其发作频率,使心电图ST-T的改变得到极大程度的恢复,但长期使用也会产生耐药性,从而影响抗心绞痛和改善血液流变动力学的效应。而且对于严重的不稳定型心绞痛患者,使用上述药物效果并不尽如人意。本研究在常规治疗心绞痛的基础上使用脑心通胶囊联合曲美他嗪(TMZ)治疗不稳定型心绞痛,取得较满意临床效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 诊断标准 典型胸痛发作;心电图有明显缺血性ST-T改变;既往行冠状动脉造影已确诊为冠心病,近来患者症状发作更频繁;排除冠状动脉痉挛及心肌病、瓣膜性心脏病、左心室肥厚、心力衰竭等。

1.2 病例选择 选择2011年1月—2012年2月在我院心血管内科治疗的不稳定型心绞痛患者68例,其中男37例,女31例。将患者随机分为两组。治疗组32例,男18例,女14例,年龄(53.8±7.3)岁;对照组36例,男19例,女17例,年龄(54.1±6.5)岁。两组年龄、性别等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.3 治疗方法 对照组口服阿司匹林、阿托伐他汀和硝酸酯类药物、β受体阻滞剂,皮下注射低分子肝素。治疗组在对照组治疗基础上口服脑心通胶囊(步长制药集团生产)3粒,曲美他嗪20 mg,每日3次,连续4周。观察治疗前后心绞痛症状发作情况及心电图改变情况。

1.4 疗效评定标准

1.4.1 心绞痛疗效[1]显效:症状消失或基本消失;有效:疼痛发作次数、程度及持续时间明显减轻;无效:症状基本与治疗前相同。

1.4.2 心电图疗效[1]显效:心电图恢复至“大致正常”或达到“正常心电图”;有效:ST段的降低,以治疗后回升0.05 m V以上,但未达到正常水平,在主要导联倒置的T波改变变浅(达25%以上者),或T波由平坦变为直立;无效:心电图基本与治疗前相同。

1.5 统计学处理 两组数据均为计数资料,采用χ2检验,P<0.05为有统计学意义。

2 结 果

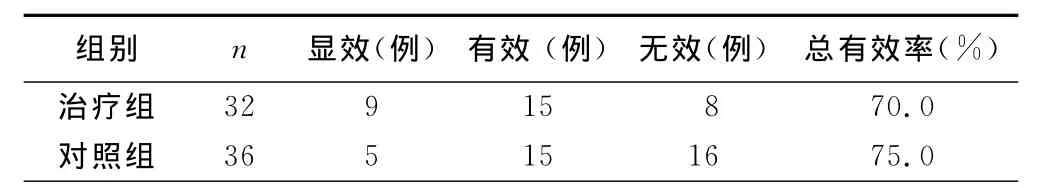

2.1 两组心绞痛症状疗效比较(见表1)

表1 两组心绞痛症状疗效比较

2.2 两组心电图疗效比较(见表2)

表2 两组心电图疗效比较

3 讨 论

不稳定型心绞痛是临床高发疾病,主要是由于冠状动脉内粥样硬化斑块不稳定、心肌供血减少而导致的心肌耗氧量不足。以往的抗心绞痛治疗主要应用硝酸酯类、钙离子拮抗剂及β受体阻滞剂、他汀类药物,虽然有一定的治疗效果,但疗效仍不够理想。采用中西医结合的办法,应用脑心通胶囊和曲美他嗪联合治疗不稳定型心绞痛,获得了更好的效果。

欧洲多中心试验及其他国外研究表明[2],TMZ是有效的抗心绞痛药物。它具有心肌细胞的保护作用,对冠心病及心衰有改善作用,对冠心病患者有静息收缩功能,即心肌收缩性和每搏量能有效增加,从而改善外周灌注,并能降低神经激素的释放。

脑心通胶囊由黄芪、丹参、桃仁、红花、乳香、地龙、全蝎等16味纯天然中药经科学方法精制而成,其中内含大量血栓溶解因子(BDF),能迅速融解血栓,加速侧支循环的建立,改善血液微循环,降低血液黏度,降低血胆固醇,使沉淀于血管壁的脂质、胆固醇逐渐从管壁移至血液中参与代谢,减轻粥样斑块的沉积从而减轻动脉管壁的狭窄进程,其机制可能与通过减少蛋白质水解酶、线粒体、受损的血管内皮释放,抑制了凝血途径的激活有关[3]。脑心通属于水蛭制剂,曲美他嗪为改善心肌代谢药物,在常规抗心绞痛药物基础上应用脑心通胶囊和曲美他嗪,可明显改善心肌供血,缓解患者症状,改善患者生活质量。

[1] 张运,张其梅,郑颖.通心络胶囊在心脏X综合征中的应用[J].辽宁中医药大学学报,2008,10(10):82-83.

[2] Polonski L,Dec I,Wojant R,et al.Trimetazidine limits the effects of myocardial ischaemia during percutaneous coronary angioplasy[J].Curt Med Res Opin,2007,18(7):389-396.

[3] 李晓明,闫莉.步长脑心通对老年人冠心病合并血脂异常32例临床疗效观察[J].云南中医中药杂志,2008,29(2):9.