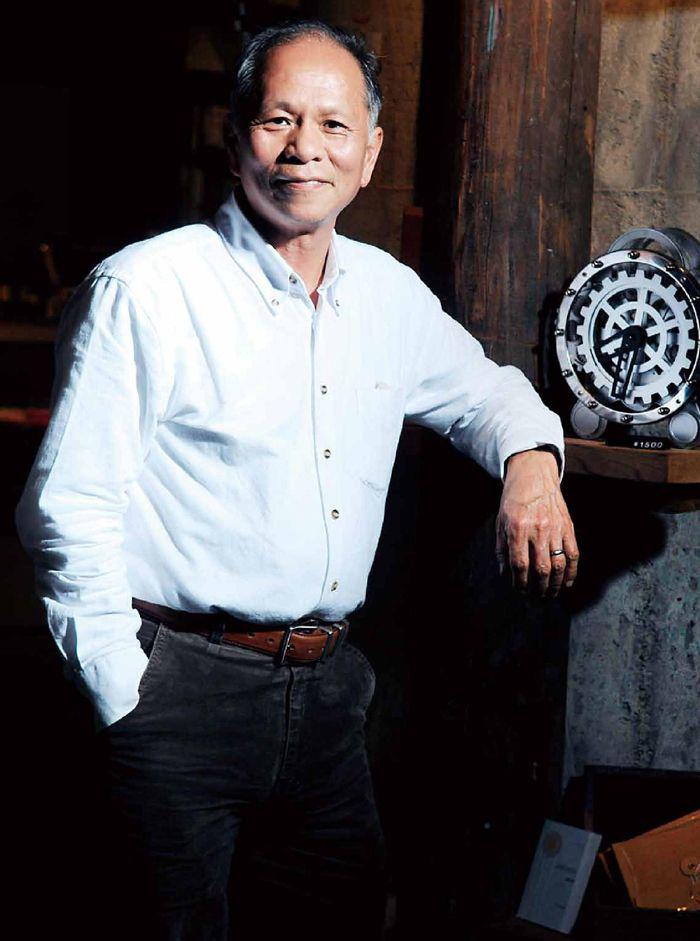

阮义忠 让冷掉的人性复苏

王与菡 刘荔

阮义忠曾经深恶痛绝他脚下的那片土地,认为自己是世界上最倒霉的人。那时他尚少年。“台北不是我想象的黄金天堂,都市里没有我当初的梦想……”罗大佑的歌声在耳边嘶吼,对阮义忠来说,生活在宜兰乡下的他深切地渴望着台北,渴望那光怪陆离的城市。

心灵的边界

阮义忠出生在台湾省宜兰县头城镇的一个木匠人家,家里还有一块三分地的菜园。节俭的父亲希望不要浪费这个资源,有空就会去种种菜,后来发展到养养猪。家里的每个小孩自然也都要谨遵父命,下课时间要跟着在瓜田里打滚,操作农事。这让少年烦恼,“为什么别人下课了都可以去玩,我却这么倒霉要在土地上干活?”这种对土地的怨恨成为他童年的主色调。

为了逃离土地,阮义忠想成为一个“知识分子”,他开始大量地阅读,读没读懂倒在其次,关键是能够创造一个属于自己的想象空间,通过阅读来满足自己无边无界的幻想,这也是他唯一能从现实世界抽身的方法。

“当然后来知道这个想法是错误的,这只是自己的一个梦想世界而已,很脆弱,一不小心就会错过。我想每个人都有类似的经验,因为你不能够在现实生活中得到快乐,就会想要逃避现实生活,而逃避的精神生活也不会快乐,就变成了双重折磨,幸好我后来慢慢地回过头来。”

这是阮义忠后来的反想。当时的他却越来越叛逆。土地是落后的、低贱的、庸俗的、不堪的,只有在知识领域的世界里面才是干净的、高贵的。怀着这样的思怨与希望,阮义忠来到了台北,想在城市里找寻心灵的满足。

从部队退役,阮义忠任职于《汉声》杂志,开始接触摄影。“那个时候的我,突然间掌握相机之后,却返回去想重新了解自己的成长经历,重新回顾自己的生活,重新再走一遍那片被自己放弃并逃离的土地,所以那一阵子我觉得幸运,如果没有摄影,我仍然沉醉在自己的世界当中,虽然无拘无束,可是没有根。我想任何东西真的要花开结果,一定要有根,一定要接近土地,从来没有在空中结果的花朵或者植物。所以我非常感激拍照,拍照让我回到现实人间,开始正式生活,接触人情。”

土地给了阮义忠最丰盛的养分,也成为了阮义忠摄影最浓厚的一抹底色。有人说他就是摄影界的侯孝贤,用胶片真诚地记录着台湾那些即将逝去的乡土人文,表达着对土地的尊重。在他的照片里,人们的生老病死、城市与乡村的前世今生都能找得到。

“这么多年来,我发现要找到所谓的心灵故乡,唯有身在哪里心就把它聚焦在同一个地方,空间和时间统一的地方,就是我的家。”阮义忠从少年到青年,从乡村到城市,完成了他人生的第一个轮回。

框框的极限

在《汉声》杂志工作两年后,阮义忠转任《家庭月刊》摄影,负责本土摄影报道。他铭记着“多走、多看、多拍”的信条,开始在台湾大大小小的山村部落里穿梭。

当时是戒严时期,对于记录者来说并不是一个好的时代,任何的桥梁、海边和山上都立着禁止拍照的牌子。阮义忠走村过巷的途中麻烦不断。他曾经在南弯澳被海航部队扣留,第二天被台北的主管保释出来,也曾经在北埔被警察踢醒盘问,甚至还在北海岸被一个军人用枪抵着胸口威胁……可这些让叛逆起家的阮义忠愈加神勇,他此生最为津津乐道的是,阮义忠,这个人,无论如何,从不抱怨。“大环境就是如此,你要怎么办?你只有接受它,接受它之后再想其他的办法继续做才最重要。”

对阮义忠来说,“拍照并不容易,相反可以说非常困难,可是我乐在其中,所有的代价都不重要,而稍微拐个弯,把自己的理想付之实现,这才是最重要的。有的时候太过自由就等于没有自由,所有的创作都需要一个框框,我只有在有限的空间尽可能地发挥,把自己的潜力都释放出来,那种自由才无可限量,那种力量才随时都会成长。我理解中就是这样子,一定要有一个框框,如果在这个框框当中达到所有的极限,那真的是所有一切的影响力会破框而出,而且会跨越很多障碍。”

然而,阮义忠也发现自己生命的热情在流失。跟朋友之间的摩擦,对世事的冷眼旁观,缺少激情的手已经让他渐渐地按不下快门。1982年,阮义忠开始转做电视,越来越少地拍照,越来越多地做电视,所以当他看到一个面对土地失去信心的男子时,他又开始反思自己,“我不止是看到别人,我也看到我自己。到底发生了什么事使我的热情在流失,到底发生了什么事使我的信念不再坚定?你只是看到一个可以猎奇的影像吗?还是从这里得到了一些启发?然后把这些启发化为不变的刹那。这里头很多道理,我一直认为太久以来大家对摄影的艺术都过分强调,对摄影透过影像来传达生活态度、人生哲学、伦理观,还有道德观、艺术观却观之甚少。”

阮义忠重新端起相机,在他看来,摄影仰仗直觉与发现,而另一面,他也通过对文字的想象与回忆探索。2011年,他开始在报纸上发表专栏文章,首次执笔道出《人与土地》拍摄背后的故事,用厚重优美、饱满有力的文笔诉说那一张张照片的历史。

黄金时刻

阮义忠曾在他的一张照片说明里写道:“孩子,你现在觉得枪有力量,长大后你就明白信仰更有力量。”作为纪实摄影工作者,阮义忠经常目睹不幸,拍成一幅幅见证人间苦难的画面,他也曾问过自己,“如果摄影只是一份专业工作,别人的悲剧永远是别人的悲剧,那自己又能从中得到什么启发呢?”

1999 年的台湾地震是阮义忠摄影生涯的分界点,见苦知福,9·21大地震后,阮义忠和夫人袁瑶瑶正式皈依证严法师成为慈济志工,两人放下了从1992年创办至今,在全球摄影界都响当当的《摄影家》杂志,开始全身心地投入在记录台湾慈济会的工作上。“越是艰苦的时候,就越要舍得付出。要让冷掉的人性复苏。在黑白不分,对错混淆的时候,只要认定了,就放手去做,就一定会有收获。既然要做,就做全部,不只做局部。”

过去的10年中,这位被称作“台湾摄影教父”的摄影师用镜头记录下台湾慈善组织慈济捐助的50所学校创建过程,“加入慈济后我终于明白,美好年代永远存在。每个角落都有动人的事迹、善良的人,只要心存感恩,做好每件事,每个当下就是黄金时刻。一切唯心造,心有不足,所闻所见都是缺憾;心中有爱,一草一木都可见如来。现在我深爱台北,在此安身立命、传播信念。台北已不再是则谣言。”

和以往记录灾难的照片不一样,阮义忠镜头中不再只是记录平凡人的尊严、留住消失的历史,他也尝试着将人与人之间的互助和人性的光辉展示出来。 “我并不需要再用摄影证明自己的艺术成就,而是要用照片传达传统伦理道德的体会,人文精神对我的感召,以及志愿者们无私付出的所见所闻。”

人类在土地上重复着“生、老、病、死”的轮回,累积着“贪、嗔、痴、慢、疑”的业力,却一同注目着颠倒的人生,毫无所觉。在阮义忠看来,自己的摄影只是攫住了一个永恒的刹那。对他而言,摄影既是兴趣和工作,也是生活方式,甚至可以说是信仰,人性中的善面永远吸引着他。有的时候,表面上好像是拿相机的人捕捉了什么,其实,被拍的是他自己的心。人性就好像人一样,都会有光辉,会有光芒四射的时候,但不会永远都有。阮义忠就在那个光辉刚出现的时候捕捉到它,捕捉完了就没有了。他要把人性停留在发光的那一刹那,作为摄影师的任务。而阮义忠看到的就是那些永远存在于人性之中的瞬间美好。

【对话阮义忠】

最好的一席话

记者:什么时候开始感受到摄影的力量?

阮义忠:刚开始只是差事而已,从来没有一种成就感。摄影本身就是个技术活儿,但要拍出感情感觉这就不容易了,要有深度,要有能触动别人的心的话是个慢慢的过程。我有个朋友去我家吃饭,看他看我作品的眼神就知道我的作品慢慢有些力量了。因为他被认为是台湾最好的乡土小说家,表现乡土的东西要感动他很难的,他比较深刻了解。那一刻感动他了,我知道作品就有力量了。

记者:现在已经过了那么多年,再看回人与土地,有什么样的感觉?

阮义忠:台湾的城市变得不错,有阵痛,慢慢朝好的方向发展。可是乡村突然失控地开发,没有整理规划,一切都走样了。虽然我们现在的乡村农业繁荣,经济发达,但是我们的土地被破坏了。人与土地的关系也是人性的流露,是会使人温暖的东西,是人与人之间很自然的情感流露。人性复杂,特别是在不同的生存状态,它会被激化成不同的样子,有的时候令人无法相信的情况都有。为什么希特勒要灭族犹太人?为什么有战争的时候、饥荒的时候?离开土地,想都不能想。

记者:除了纪录土地,你也拍摄过很多名人?

阮义忠,我拍林怀民的时候,他还只是个年轻的舞者。当时到处搬家,连住的地方都没有。我还有拍琼瑶。她根本不让人家拍照,可是还是很乐意让我拍。当时我是要拍凤飞飞的。我才不想拍凤飞飞,坦白讲,我不喜欢她的歌。后来就说拍凤飞飞的好友琼瑶。当时我先到,其他人还没有到,一直不愿上镜的琼瑶在我面前很放松,我拍照不会一直拍,我只拍几张,我把她拍得很普通,很家常,很自在。

记者:你拍摄的过程中,有和对象对立的时候吗?

阮义忠:极少,也有一些人会持怀疑念头,甚至要把我抓去警察局,那也是很正常。我不能企望所有人如我所愿,张开双手来欢迎我这个举着相机的陌生人。我印象最深的是有次我在台东,要一条路通向看不到的终端,慢慢消失的场景。我想,这里头有一个人从远方走来就太棒了。等了半个小时,终于有人来了。一个人骑脚踏车,从我前面钻过去,我就按了下按钮。他不是主角,只是从我的相机前面穿过而已。我就继续等,看有没有别的机会,又等了半个小时,刚才经过那个人又骑脚踏车回来了,他看到我了,非常凶,要把我的底片给拆了,那是传统机,只要把底片打开了就会曝光了。我说不行啊,如果打开,之前拍的都会不见,我答应你,我回去冲洗后会把你的照片剪掉,这我能保证。

谁要你保证啊,你骗我我也不知道,你跟我去派出所。不管我怎么说,他都不答应。他是个农夫,我也用农夫的方式跟他讲,还是行不通。到后面我就很严厉地指责他,你不配资格做个农夫。我從小就下田,我所知道的农夫都是非常地淳朴,相信别人是好人,你一来就要找我算账,要我怎么相信你是个好农夫?要我怎么相信你不会借机勒索我呢?要我怎么相信你把我带去不是警察区而是把我杀了呢?

我讲到他非常羞愧,他突然间傻眼,我一直在骂他,骂到他说,那好吧,那到我家喝杯水好啦。我说我不喝了,我只要求你一件事情,下次你只要看到任何人出现在你们村子里头的时候,你请他去喝水好了。先给人家好意,这是我觉得一辈子讲的最好的一席话,现在都还没超越它。