王秋杨:不是人征服山,而是山眷顾人

王臣

登山对于王秋杨的意义,是在登顶之后,重回正常生活,享受空调和热水澡,看着孩子们绕膝玩耍。幸福得忘乎所以,不得不感激生活的眷顾,愈发珍惜平凡的生活。

出席商业活动时,王秋杨女人味十足,高挑、清瘦,长发乌黑,直垂腰部,手臂纤细,喜欢纯白色的连衣裙,柔声细语,笑容优雅。

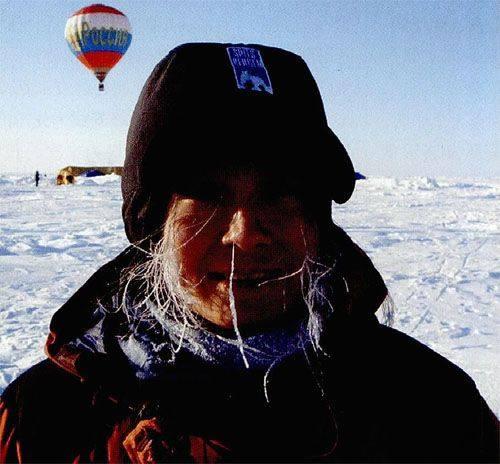

这位北京今典投资集团联席董事长,在圈中却另有称谓——女冒险家。过去八年里,王秋杨完成了“7+2探险活动”——登顶世界七大洲最高峰,徒步南、北极点,她是首位完成这项活动的中国女性,也是第一位到达“地球三极”——南极点、北极点、珠穆朗玛峰的华人女性。

“我可以干这个”

王秋杨第一次接触登山是2003年。那年,万科集团董事长王石组织了一次商业攀登珠峰活动,“围观”的王秋杨在山下体验了一次“转山”,觉得这事儿没什么难的,便向王石请战:“我也想登山。”

王石很快就带她参加了“红塔山哈巴雪山登山大会”,攀登海拔5369米的哈巴雪山顶峰。已经超越更高巅峰的王秋杨如今回想起来,那只是一次“热热闹闹”的大活动,300多商界和媒体精英组成的团队,把草滩都快踩烂了,主办方把一切都安排得井井有条,最终有130人登顶。

站上阳光明媚的山顶的那一刻,虽然王秋杨没有历尽艰险后的成就感,但还是觉得穿上全套的专业登山服,腰上系着安全带,挂着主锁、快挂等攀登器具,在蓝天雪山下,“很酷”。

她喜欢这种酷的感觉。

事实上,王秋杨从小到大都是个很“酷”的人。作为野战军人的女儿,她一直生活在福建大山的军营里,爬树、骑马、打架、占据了“孩子王”王秋杨的大部分童年生活,这不仅成为她如今回忆的内容,也造就了她喜欢无拘无束、酷爱探险的性格,以至于到了城市里,她总有些不自在。她如今的公司办公室,面积很大,却只放了一套桌椅,“我就是喜欢辽阔的感觉”。

带着这样的向往,成功登顶哈巴雪山后,王秋杨开始策划自己的登山活动。她的第一个目标是欧洲最高峰:厄尔布鲁士山。

这却是颠覆王秋杨此前登山感受的一次真正意义的攀登。

厄尔布鲁士山海拔3500米以上的山峰全部是覆盖着冰雪的岩石,异常艰难,还没登顶时,王秋杨就听说已经登顶的队友,因为攀登之不易,在成功后“仰天大吐”。她既紧张又兴奋,一夜没睡好。

没有人打前战,也没有助手帮忙,王秋杨在登顶过程中渐渐感到身体不适,凭着一股冲劲,她咬牙坚持着。漫长的攀登很快抵消了美景的兴奋,太阳越升越高,她越走越吃力,尽管队友一再鼓励她“不远了,不远了”,王秋杨却觉得,山顶是永远不可抵达的世界尽头。

没想到,转过一道山脊,峰顶跃然撞进了她的眼睛,没有任何思想准备的王秋杨“哇”地哭了出来,带着“啊,我终于见到你了!”的激动,又带着“你怎么才来啊!”的委屈。

厄尔布鲁士之行,是王秋杨告别“菜鸟”登山者的转折。在这次经历中,她第一次想过放弃,又在放弃的念头下坚持了下来,这种挑战自我极限并获得成功的愉悦感,完全超出她以往的人生经验,同时激起她的挑战欲。

“我可以干这个。”她决定认真地对待这件事,登山就这样渐渐成为她生活中的一部分。

“我们为什么要登这座山啊!”

地产商王秋杨开始像个专业运动员一样每天锻炼,她身高1米7、体重只有54公斤,但杠铃深蹲最多能负重65公斤,卧推也高达40公斤,出门就跑步,永远穿着运动鞋。

两年内,她登顶了新疆慕士塔格峰、非洲乞力马扎罗、西藏启孜峰、南极洲文森峰、卓奥友峰……并徒步穿越了南北极。

这些挑战对王秋杨来说,很累很苦,但直到2009年攀登阿空加瓜峰,她才真正意识到,登山不只是一项运动那么简单,它与体力相关,与意志相关,与耐心与判断力相关,甚至与生死相关,偶尔,还需要点运气。

阿空加瓜海拔6962米,虽是南美洲最高峰,但登山界评价它,难度和危险系数都不算高,王秋杨在一年半以前已经成功登顶珠峰,对这座山并没太在意。

好运气这次却没有光临。他们遭遇了暴风雪,温度低达零下40℃,登顶的最后一天,出发几个小时后,王秋杨就觉得自己“撑不住了”,大风猛烈地拍打在身上,每走几步,就要停下来调整呼吸,抬头向前,几乎看不到路,他们像执拗的孩子,要从暴风雪的包裹中挣脱出来,却无法得逞。

“我想下撤!”王秋杨突然停下来跟队友说。

“那我们陪你一起撤。”队友回答。

想到因为自己,别人可能错过这次登顶的机会,王秋杨自责起来,本能地回答:“还是继续走吧。”

暴风雪越来越大,队友连推带拉,把体力透支的王秋杨拽上了山顶。阿空加瓜顶峰的标志是一个巨大的十字架,或许因为极度缺氧,在王秋杨的记忆里,这个十字架始终是倒着的。

感到对队友的“义务”终于完成,突然间,王秋杨觉得似乎进入了一个巨大的宇宙黑洞,不仅所有的力气都消失了,连意志也像被抽离出去一样,一丝丝消失了。

她昏迷了,身体迅速失温,为了给她取暖,队友一直让她躺在自己身体上,四个人轮流向她喊话:“我是谁?今天几号?你有多久没写日记了?你有多久没练深蹲了……”扒眼皮、掐人中,队友们终于把她背到海拔6000多米处的一间小木屋里。

王秋杨全然不知道这些。她说,那时只有一个念头在脑子里游荡:“这回我要死在这里了。”

突然间,她仿佛回到了父母在北京的家中,爸爸正坐在饭桌旁吃饭,一股熟悉又温暖的气息,一点点从内心深处升腾起来。不知过了多久,王秋杨突然意识到,自己并没有死,她睁开了眼,微弱地说了句:“连累大家了,我不冷。”

一位队友一下子情绪崩溃,跪在地上大哭:“我们为什么要登这座山啊!阿空加瓜我恨你!!!”

“我为什么要登這座山”,也是王秋杨每次登山路上都会问自己的话,这个“简单又深刻”的问题,可能也是困惑了许多登山人的问题,有的人为了寻找答案而不断地攀登,有的人因为找不到答案而继续攀登。

第二天,全队拖着“冷得浑身剧烈抽搐”的王秋杨回到营地,然而,完全醒来后,王秋杨说的第一句话却是——“登山真好”。

“登山就是我的修行”

在常人看来,此类世界巅峰的攀登挑战,大多是有钱人的游戏。王秋杨并不否认这点。除去最初几次登山有商业赞助,大部分自主登山活动都花费不菲,从登山前集训,到路线策划,购置装备,请导游,付登山费……少则几十万,多则上百万,普通人难以承担。

然而,王秋杨的收获除了众所周知的“7+2”辉煌,还有常人不知道的膝伤和腰伤,以及每次攀登中身心面临的巨大压力。

她至今还记得,在攀登珠峰的最后一段路途中,在8000米营地旁,见到了一具尸体。“这是去年遇难的。”队友安慰她。王秋杨没有说话,一个劲儿地看着那个人,“他侧躺在那里,像睡着了。”他脚上穿的登山靴,和王秋杨脚上的一模一样——这是当年的最新款。

在准备攀登北美洲最高峰麦金利前,她心理压力很大,持续发烧,一天晚上,她问小儿子多多:“妈妈不登麦金利了好吗?”儿子答:“你怎么能不去呢?妈妈,这是你的使命!”

第二天,王秋杨居然痊愈了。

儿子多多和贝贝像是继承了她的“使命”,也热爱上了登山。

2006年,王秋杨第一次带着他们登上了海拔5025米的四姑娘山大峰,第二年,只有9岁和11岁的孩子,又跟着妈妈登顶了非洲最高峰——乞力马扎罗,这是王秋杨因身体不适唯一中断攀登的山峰。

这本来是一次全家行动,可到了山脚下,丈夫张宝全因严重的高原反应放弃了,王秋杨一个人带两个孩子,能不能成功?她思量了许久,决定先详细告诉孩子们自己之前失败的经历,以及这次攀登可能会面临的困难,让他们自己决定是否要跟妈妈继续完成计划。

两个孩子一致决定:继续前进。

一路上,两个年幼的孩子始终在沉默地坚持着,王秋杨走在他们身边,忽然想到,如果有一天,两个孩子说要去登珠峰、去登麦金利,甚至乔戈里峰,自己的感受会是什么?

她突然觉得,那一定是非常艰难的时刻,看着自己深爱的人,选择一项可能失去生命的冒险,究竟是该阻止,还是祝福?她又想起,在攀登珠穆朗玛峰之前,丈夫曾连着发过几次短信,告诫她:一要怕死、二要敢退。这又是思量多久,才鼓足勇气说出的谨慎的担忧?

母子三人最终在乞力马扎罗山顶拉起手合影,这成了王秋杨最骄傲的一次登顶,“没有之一”。那一刻,她突然理解了她的家人,在每次听说她又要去攀登一座高山时的心情:既揪心,又不愿扫兴;既想阻拦,又无法说出口。

亲情的牵绊,在这种纠结中不断放大,财富、地位固然重要,但最珍贵的,还是家人之间这种相互理解,或者即使不理解,也全力支持的付出。

在王秋楊看来,虽然登顶是登山者莫大的荣耀,但真正站在顶峰时,并没有世人想象的“无限风光在险峰”的激动,她真正的感受是:缺氧、晕眩、狂风掠面、体力不支……与艰难而漫长的登山过程相比,在顶峰停留的时间甚至是最短的,短得不超过几分钟。

这却是登山吸引王秋杨之处。“好比禅学中的修行,登山就是我的修行。”王秋杨说,登山对于她的意义,在于“险峰之后”,是在帐篷里休整过活力来,突然意识到:“哇!我登顶了,我做到了!”是重回正常生活,享受空调和热水澡、看着孩子们绕膝玩耍,幸福得忘乎所以,不得不感激生活的眷顾,愈发珍惜平凡的生活。

“所以,不是人去征服山,而是山眷顾了人。”王秋杨一字一字地说着,面庞隐在身后的阳光里。