与“孔夫子”和解:文化幽灵的归来

张慧瑜

新世纪以来,在中国的文化舞台上,“孔夫子”成了名副其实的“宠儿”。既有官方意识形态的“重拳出击”,如“孔子像”与“新国博”的出现,又有大众视其为文化“香饽饽”,如于丹版的《论语》,还有精英思想界的“学术蒙太奇”,如儒家社会主义、儒家宪政主义等高难度的剪辑术。可谓“多方角力”、“众声喧哗”,“孔夫子”总算在某种意义上实现了文化“软着陆”,又重新降临“告别革命”的中国。

相比1980年代“传统文化”与“现代文明”的冲突和1990年代“国学热”的浮现,新世纪以来,对孔夫子与儒家最为重要的改写,就是实现了曾经与现代中国激烈对抗的“封建遗毒”(以儒家为代表的传统思想),同官方、民间和以反传统为底色的现代知识分子之间的全面“和解”。

与1980年代中国渴望走向世界、与西方文明“亲密”接轨不同,当下中国在取得了令人羡慕的现代化成就之后,没有“坦然地”把这份“成功”歸结于“西化”的结果,反而迫切地需要找到一件“中国的”、“复古的”外衣。一种文化礼仪之邦、一种扭转了近代以来“落后挨打”命运的“强势中国”的想象成为当代中国的自我寓言。

对于执政党来说,这种文化想象建立在对中国古代、近现代历史的重写之上,以儒学为代表的中华传统不仅成为中国对外宣讲的“国家软实力”,而且也是对内形塑中华民族文化认同的重要媒介,执政党的政治认同据此被确立为实现“中华民族的伟大复兴”,这在某种程度上克服了1980年代以来意识形态叙述的内在断裂。

一些精英知识分子则通过对儒学政治的重新阐释,发明出“儒家社会主义”、“儒家宪政主义”等新儒家政治理想,在对西方中心主义的批判中完成了对中国传统文化的认同。这种认同改变了20世纪初一直到80年代所蕴含的激烈的反传统思潮,也部分调整了知识分子与体制的内在裂隙。

对于民众而言,与新世纪10年经济的高速起飞相伴随的是阶层分化、区域发展不平衡等严峻的社会问题,置身如此巨变的现代生活和混乱乃至缺失的价值体系中,通俗版本的儒学文化也许可以为他们提供一种“安身立命”的说法,按照于丹的阐释就是“发现你的心灵”以“心安理得”地接受其在社会中的位置,从而让在“丛林法则、适者生存”的市场环境中备感疲惫的弄潮儿获得心灵慰藉。

儒家如同“万金油”般满足了从官方到民间、从普通人到精英知识分子的多元化诉求,这一被中断的文化秘笈终于“千呼万唤始出来”。不过,这种“复兴”或者说传统与现代,儒家与有中国特色社会主义的中国之间的嫁接工程并非没有裂隙,正如天安门广场上“孔子像”的悄然登场、又悄然离去,其间充满了暧昧与尴尬。

重修“国博”与重述历史

天安门广场上的“孔子像”引起争议,很大程度上在于其安放的位置,因为天安门是20世纪中国政治、文化的核心象征地带。但其实,支撑“孔夫子”重新登临历史文化舞台的是近几年来关于中国古代及近现代历史的大规模重写工作,在那场争论中很少有人提及这些,人们忽略了“孔子像”身后的中国国家博物馆本身所发生的“脱胎换骨”的变化。

在门前放置“孔子像”不过是这次国家博物馆改造扩建工程的项目之一,改造工程开始于2007年,历时4年共花费25亿元人民币。如此大规模的改建并非只是简单地扩大建筑面积及完善内部装饰,更重要的是,把2003年由中国历史博物馆和中国革命博物馆合并而成的“新国博”不仅在建筑结构上实现完全融合,更将内部陈列方式改头换面,成为名副其实的“国家”博物馆。

这两个位于天安门东侧的博物馆有着各自不同的出身,中国历史博物馆的前身是中央博物院北平历史博物馆,筹建于辛亥革命之后,而中国革命博物馆的前身是1950年成立的国立革命博物馆筹备处。随着近代以来,民族国家成为世界秩序的基本单位,国家博物馆在形塑民族身份和建构国家记忆方面发挥着越来越重要的功能。

中华民国成立之初,就开始用“历史博物馆”的形式来再现中国古代历史。新中国成立后,这两个博物馆又承担着论述中华人民共和国合法性的功能,历史博物馆以“中国通史陈列”为主,按照经典马克思主义的“人类”进化论:“原始社会、奴隶社会、封建社会”的方式来叙述中国历史的演进,主要以农民起义来连接整个展览;革命博物馆则是在毛泽东《新民主主义论》的论述中再现1840年到1949年新中国成立的历史,凸显共产党领导下的人民群众反帝、反封建的斗争历史。

改造后的“新国博”依然保留两个常设陈列,以1840年为界,区分为“古代中国”和“复兴之路”,这似乎延续了历史博物馆和革命博物馆的陈列方式,但其实从“中国通史陈列”到“古代中国陈列”已经“变脸”,不再采用原始社会、奴隶社会、封建社会等社会演化形态来结构展览,而是以王朝更替为主要线索,分为远古时期、夏商西周时期、春秋战国时期、秦汉时期、三国两晋南北朝时期、隋唐五代时期、辽宋夏金元时期和明清时期等8个部分,其中古代珍贵文物成为展览的核心,如《中国古代青铜艺术》、《中国古代瓷器艺术》等。

当下的“古代中国”通过把文物放置历史前台而实现一种对历史的去历史化叙述。在这种以珍贵文物为标识的辉煌古代文明的前提下,“复兴之路”成为重写中国近现代革命历史的基本策略,也就是说曾经光彩夺目的“古代中国”正是近代中国所要“复兴”、“怀情”所在。在这个意义上,新国博完成了对“古代中国”和“复兴之路”之间的内在融合。新国博标志着1980年代以来去革命化的历史书写终于实现了作为民族国家历史记忆的重构。

这种重述历史的努力不仅在博物馆中得以完成,更在大众文化中有生动呈现。新世纪之初,中央电视台先后制作了两部电视政论片《大国崛起》和《复兴之路》。《大国崛起》不仅把15世纪以来的资本主义全球化的历史解读为一种以民族国家为基本单位的“大国崛起与衰落”的历史,而且在后冷战的背景中重新把苏联还原为“俄罗斯”放置到西方列强的脉络中,重点叙述这些曾经在西方称霸的国家是如何走向强盛并逐鹿世界历史的。

在这份充满了启示录色彩的大国兴衰史中,民族国家这一伴随着现代资本主义世界体系而发明的政治形式成为历史叙述的主体,伴随着大国兴起而产生的内部掠夺和海外殖民的残酷与血污则被大大削弱。至此,自新时期以来不断强化并被大众文化所分享的关于世界史的想象终于从亚非拉、第三世界的视野完全转向了第一世界、发达国家的强国史,不再是西方近代资本主义历史“每一个毛孔中都滴着血”,而是西方列强兴盛的荣光与失败的悲情。在探寻大国兴衰史的经验与教训中,当下中国被巧妙地镶嵌或接续到西方原发现代化国家(如西班牙、英国、法国等)及后续加入的成功者(如德国、日本、俄国、美国等)的行列之中。

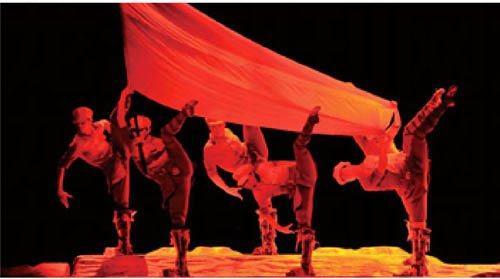

《复兴之路》是2009年国庆大典时的一部重头戏,与1964年的《东方红》、1984年的《中国革命之歌》一样,用音乐舞蹈史诗剧的形式承担着国家叙事的重任。三部作品处理的都是1840年以来的中国历史,但到《复兴之路》,历史叙事发生了重要改写。《东方红》从人民作为历史主体的角度把近现代历史书写为一部反抗史、革命史;《中国革命之歌》则更凸显中国近代所遭受的屈辱与诸多挫败,以一种失败的悲情来映衬十一届三中全会之后的繁荣富强;《复兴之路》则采用一个国家的视角把近代史叙述为从国破家亡到走向国家崛起的历史,这是一段中华民族由辉煌灿烂因遭遇外辱(不是内部原因)而衰败再走向繁荣的伟大复兴之路,在一个没有敌人和他者的舞台上,“历史老人”、被蹂躏的母亲、现代化、工业化的建设者(从1950~1970年代的工人、农民到1990年代的打工者)成为不同时期承载民族国家叙述的主体。

从断裂到弥合

与国家意识形态对于儒学为代表的传统文化“重新定位”同时进行着的是学术思想界同儒学的“大和解”。近几年来最为有趣的一个文化现象是,新左派与儒家、宪政主义(“自由派”)与儒家,都在试图完成高难度的“太空对接”,这种与中国传统儒家、精英文化“接轨”的内在诉求是,通过反思西方中心主义的文化心态来确立一种中国文化的自觉与自主。

与20世纪以来新儒家尤其是建国后流落海外的新儒家把儒学改造为心性之学不同,新世纪之初中国大陆出现了以蒋庆为代表的政治儒学,试图把内圣之学转换为“外王之道”,接续被现代、革命、西方所阻断的儒学政治传统,更为引人注目的是,一批以研究西学为基础的学者从政治哲学的角度重新阐释“通三统”,即打通传统(儒家)、革命与现代(改革开放)之间的内在壁垒,建立一种中华文明连续体的论述。如甘阳在2005年提出“孔夫子的传统,毛泽东的传统,邓小平的传统,是同一个中国历史文明连续统”的说法,随后又提出“用中国的方法研究中国的问题”、“用中国概念解释中国”等研究思路。

这种对西方中心主义的批判和对中华文明的自觉,不是1980年代以来文化保守主义者的延续,却是1980年代激烈反传统和1990年代新左派知识分子的学术转型。如果联系到官方关于20世纪“三次革命”与“中华民族伟大复兴”的论述,这种“通三统”的设想与之具有异曲同工之处,都把实现“中华民族伟大复兴”的改革开放放置在更大的中国历史传统中来获得合法性。昔日曾经作为批判知识分子的窃窃私语(如1980年代末期费孝通在全盘西化的背景下提出文化自觉以及1990年代新左派面对国家支持的市场自由化提出重新认识中国社会主义传统的问题),如今在大国崛起的背景下汇合成朝野共享的关于中国文化自觉的大合唱。

如果说甘阳式儒家社会主义实现了新左派与儒家的“和解”,那么2008年以来一批坚持新自由主义立场的学者则提出“儒家宪政主义”,如秋风从儒家经典中发掘出中国历史中早就存在的宪政主义传统,“在孔子以来的中国历史上,具有道德理想主义精神的儒家士大夫群体是抗衡专制的宪政主义力量”。这种“创造性”的解读或者说误读既延续了1980年代以来自由主义知识分子的主体位置,又借助儒家宪政传统找到一种曾经缺失的中国身份和中国认同(而不是否定中国文化的西方认同)。

有趣的是,这样两种看似南辕北辙的“学术蒙太奇”却分享着相似的文化逻辑,或者说实现了相似的意识形态效果,就是在对西方中心主义的批判中完成对以儒家为代表的中国传统文化的认同。他们在凸显儒家政治当代价值的过程中,闭口不谈儒家“政治”自身所携带的封建性和压抑性(如等级制、奴隶道德、皇权思想等),希冀这样一种被纯净化的儒家政治恰好可以与当下社会结构实现某种契合。

如果说1980年代的文化逻辑是发现和建构断裂的历史,这种状态导致中国主体处在一种悬浮和悖论状态,那么这种暧昧的主体位置在新世纪以来的历史叙述中获得了改变。无论是“大国崛起”、“复兴之路”等官方关于中国、世界近现代史的重写,还是从大众文化市场中浮现的传统文化热以及精英思想界对儒家政治的再阐释,都可以看出中国开始呈现为一种作为民族国家的“现代主体”的位置,一个拥有悠久历史和传统、并在近代遭遇现代化的历史中逐渐实现了现代化的新主体。

在这个意义上,1980年代并没有落幕,仿佛直到新世纪第一个10年终结之处,那份笼罩在1980年代的现代化、新启蒙论述才“开花结果”。如果说1980年代是一个强调历史断裂的时代,那么新世纪以来的文化诉求则是把断裂的历史重新缝合起来,把曾经激烈对立的传统与现代、中国与西方等弥合起来。

无所不在还是无足轻重?

新世纪以来,“孔夫子”的强势回归是多重力量耦合的结果。对于执政者来说,克服前后30年的内在冲突,建构新的政治认同是主流意识形态的内在诉求,而领导“中华民族走向复兴之路”的执政理念,需要重新回收、倚重传统文化作为形塑“中华民族”的文化身份或国家软实力;对于精英知识分子来说,与儒家的和解,使其不仅找到了“中国”身份,而且重写确认了与执政党的认同关系。

而对于早已适应了市场经济的广大民众来说,传统文化则被建构为一种抚慰灵魂的“心灵鸡汤”,一种阶级区隔的文化教养和品味。于丹的《<论语>心得》在不到3个月的时间里就创造了230多万的销量奇观,其“灵丹妙药”就是通过阅读传统来“发现你的心灵”,这样就可以让碌碌无为、失去理想和信念只为“稻粱谋”的当下中国人找到心灵快乐的源泉。

于丹的“心得”有效地解决了1980年代新儒家等文化保守主义者的文化难题“中国传统的创造性转化”,把中国传统经典作为现代人在现代生活中找寻自我的文化中介,实现了通俗版的儒家文化与市场经济中的现实逻辑之间的对接,传统经典被从历史语境中抽离出来,套上“真空包装袋”,变成可以永不变质的“文化快餐”,以供现代人品尝。如果由“传统文化热”进一步联想到近几年来同样火热的收藏热(如电视中的鉴宝、藏宝栏目层出不穷)以及对古董、器物等物品所负载的历史文化符号的津津乐道,可以看出文化的功能发生了巨大变化。文化、历史记忆已经成为有产者家庭内景的私藏,成为品味、格调、教养的象征资本。于丹的桥梁作用在于,即使无法像收藏家那样把负载文化价值的“藏品”变成家居摆设,也可以通过“发现你的心灵”的个人修为而变成“脱离低级趣味”的人。

官方、市场、知识分子等面对中国崛起的事实“不约而同”地在孔夫子这个“重新归来的陌生人”身上找到了文化公约数,试图建立一种中国自主、自觉的文化价值共识。对于现代中国来说,“孔夫子”就像是一个文化幽靈,试图告别却又无法告别。一方面“孔夫子”被现代革命宣判为糟粕,这种深刻的自我批判导致“中国主体”被放逐;另一方面“孔夫子”又不断地被召唤回来,作为“中国文化”的正统和主流。

这种幽灵化的存在与当下对于“文化”的重新理解和定位有关。从“五四”到1980年代,文化一直充当着格外重要的功能,比如“五四”运动、“文革”本身就是以文化的名义开启的,文化是政治活动的表征,甚至文学、艺术本身就是政治,文学家参与政治运动是包括中国在内的第三世界反抗运动的常态。而1990年代以来,或者说“20世纪终结”的标识之一就是文化实现了去政治化,文化开始与政治脱钩。

也正是这个时候,文化变成了文化产业、创意经济学。在这种背景之下,传统与现代、中国与西方都可以“握手言和”,组成一个多元化的文化拼盘。这本身呈现了后现代“文化政治”的包容性和虚伪性。一方面包容差异的多元主义文化是1990年代全球化时代的主旋律;另一方面曾经布满政治裂痕、历史污渍的异质文化符号被“培育”成了无公害的、绿色的健康食品。在这个意义上,“文化”无处不在,似乎从来没有像今天这样重要过,但同时,“文化”又是一件可以随时穿起、更换和抛弃的遮羞布,从来没有像今天这样无足轻重过。

有趣的是,这种分外强劲的文化自主、文化自觉的论述出现在中国加入WTO、全面融入以美国为中心的全球经济体系的时期。在这种剧烈的社会转型中,“孔夫子”成为被官方、市场和知识分子多重认同的文化记忆,作为一种不同立场的粘合剂,其实彼此之间并非没有裂隙,但是文化霸权的意义在于一种动态平衡,或者说传统文化成了一个崇高客体,可以收编、整合这些彼此冲突的论述。