一种高Q值的谐振式无线能量传输技术的应用

汤 伟,杨瑞霞,郭志涛,顾军华

(河北工业大学,天津 300401)

一种高Q值的谐振式无线能量传输技术的应用

汤 伟,杨瑞霞,郭志涛,顾军华

(河北工业大学,天津 300401)

针对经皮无线供电系统中松耦合的电磁感应供电方式存在的能量传输距离近,传输效率低的问题,分析了一种基于高Q值的谐振式能量传输方式。首先分析了谐振式能量传输的理论模型以及Q值在能量传输效率中的作用;其次对基本经皮感应电路进行改进,通过在驱动和负载之间增加一对谐振线圈,减小信号源内阻以及负载对Q值的影响;最后搭建实验测试装置进行对比实验,采用增加谐振线圈的方式提高了系统Q值,相同传输距离时能量传输效率提高了4倍,传输距离也有了明显改善,证明了该方法的有效性。

高Q值;经皮无线供电;磁耦合;谐振

1 引言

植入式电子装置是一种埋置在生物体或人体内的电子设备,实现在生命体自然状态下体内的直接测量和控制功能,也可用来代替、补充人体器官的功能等。目前经皮能量传输都采用无接触点方式,基本都是基于电磁感应方式进行能量传输[1-2]。

但是采用电磁感应式的无线传输存在效率低,距离近的问题。原因主要有以下两个方面:①基于电磁感应的能量传输效率对距离要求较高,目前电磁感应方式应用中,只有当距离接近零时效率才能达到80%,发送线圈和接收线圈远离时,能量传输效率急剧下降;②能量传输系统的传输线圈和负载线圈的Q值比较低,系统能量效率损耗大,导致系统的能量传递效率不高[3-4]。鉴于此,本文设计了高Q值的谐振式经皮能量传输系统,通过增加一对谐振线圈的方式,同时获得了传输方式和线圈Q值两方面的改进,有效地提高了能量传输效率。

2 谐振式磁耦合理论

Marin Soljacic在文献[5]中论证了使用谐振物体利用非辐射场[6]的尾端来高效传输能量的可行性。他指出:两个谐振物体的谐振频率相同时能有效地交换能量,只有微量能量损耗在外来的偏共振物体上。在谐振耦合系统中,通常会有一个“强耦合”的运转区域。如果能量的传输发生在该区域,环境中的物体干扰很小,损失到环境中的能量很少,就能实现高效率的传输[5]。

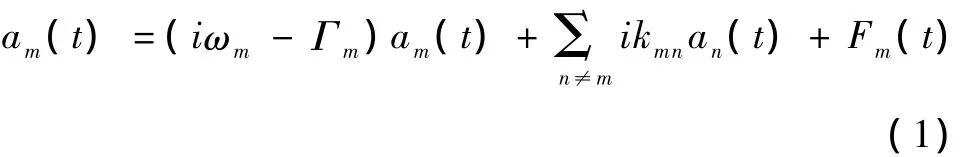

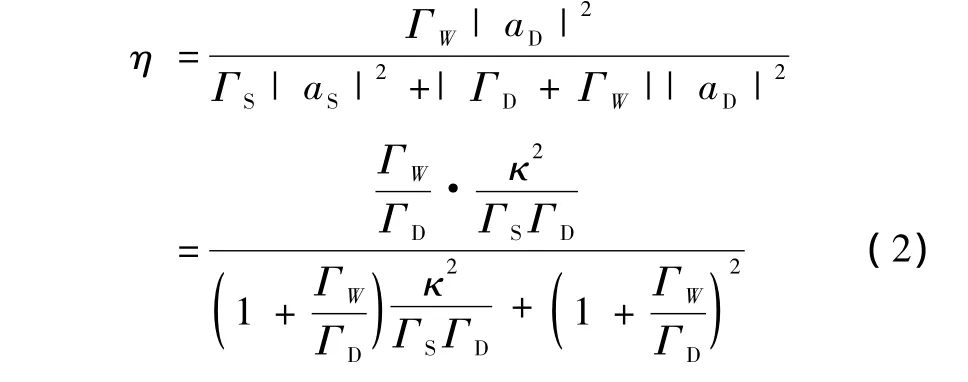

共振物体发生强耦合相互作用可以使用耦合模型理论来描述这个物理系统[7],得到如下的线性方程式:

式中 |am(t)|2——物体m包含的能量;

ωm——单独的物体m的振动角频率;

Γm——物体 m固有的衰退率(如由于被其他吸收和本身辐射损失);

kmn=knm——共振物体m及n间的耦合系数;

Fm(t)——表示驱动项。

对一个由接收装置线圈(用D表示)和驱动源线圈(用S表示)组成的系统而言,S被固定频率的外力驱动,并且这两个物体之间的耦联系数为 κ。传输到D的能量用W表示,接收端没有负载时衰退率为ΓD(固有衰退率),有负载时就增加一个ΓW的影响,因此D总的衰退率Γ'D=ΓD+ΓW。获得的能量决定于在负载中消耗的能量,即2ΓW|aD(t)|2。根据方程(1),考虑到ΓW,能量传输效率η满足:

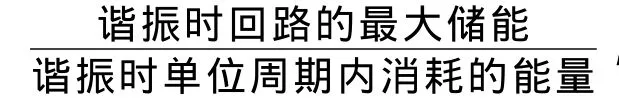

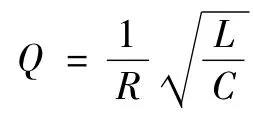

3 谐振电路的品质因数Q

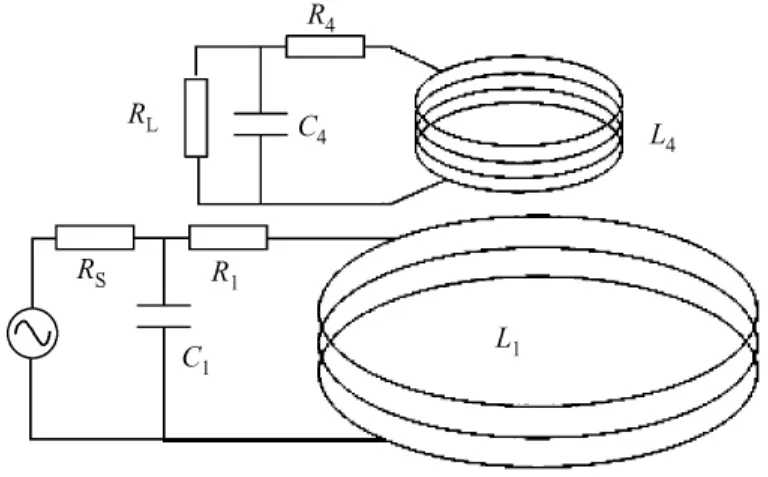

图1所示是基本的谐振式无线能量传输电路,R1,R4分别是线圈 L1、L4的直流电阻,当 R1、R4足够小时(本实验中为0.21~0.25Ω),负载RL和电源内阻RS与LC谐振电路相并联,则电路的Q值决定于RL、RS。实际应用情况是电源内阻和负载的阻值一般都很大,通常电源内阻都为500Ω左右,这样就会导致Q一般都较小,因此难以实现高效率的无线能量传输。

图1 基本的谐振式无线传能模型Fig.1 Basic model of resonant wireless energy transfer

4 谐振电路的改进

由以上的分析可以得知发送线圈的内阻和负载线圈的负载电阻是限制Q值的主要因素。而在实际当中,这两个电阻不能任意减小,单纯的提高线圈电感量也难以实现高Q值。在这种情况下,本文针对下面的改进方法进行了分析。如图2所示,在发送线圈L1和负载线圈L4之间增加了两个分别串联有C2、C3的谐振线圈L2、L3,二者之间能够实现谐振式磁耦合,图中L1与信号源相连,它与L2之间采用紧耦合电磁感应能量传输,L4是负载线圈,它与L3采用电磁感应能量传输。

图2 改进的谐振电路模型Fig.2 Improved model of resonant circuit

5 电路模型的实验测量

基于以上的理论分析,本文设置了两组实验,对传统的电磁感应方式和改进的谐振方式的传输距离和传输效率进行对比。本实验装置主要由4个直径都为 30cm 的线圈(L1、L2、L3、L4)组成,如图 3 所示。L4线圈接有LED灯以反映无线能量传输的效果。

图3 无线能量传输系统实验装置Fig.3 Test device of wireless power transmission system

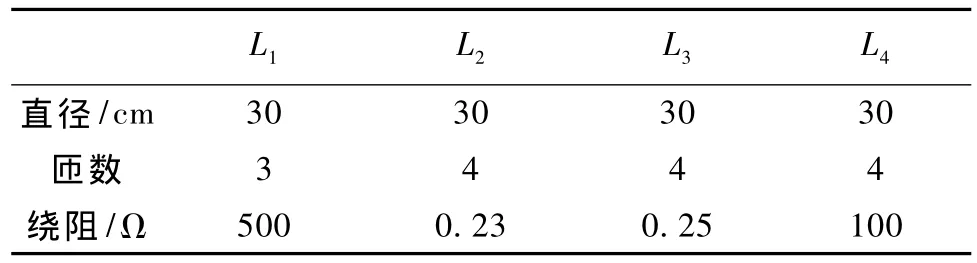

谐振线圈L2、L3分别串联有集总参数电容 C2、C3,4个线圈的参数如表1所示。线圈 L4串接有100Ω的电阻。实验中采用信号发生器作为驱动源来产生正弦波信号以驱动L1线圈,经测试谐振线圈对 L2、L3谐振频率为1.83MHz。

表1 实验所有线圈参数表Tab.1 Parameter of all coils

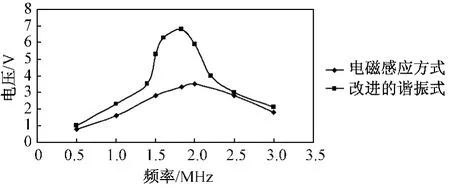

由上文的分析可知,在相同距离的情况下,改进的谐振式无线能量传输比电磁感应方式具有更高的效率,但是谐振是高效率的前提。实验一通过固定传输距离,改变频率的方式来分析频率的改变对高Q值谐振式方式和电磁感应方式的传输效率所带来的影响。固定驱动线圈L1和L4之间的距离为5cm,改变信号源的频率,分别测量谐振方式和电磁感应方式在不同频率时接收端电压的峰峰值。图4为实验测量结果的曲线图。

图4 电磁感应方式与谐振式的接收端电压值与频率的关系Fig.4 Relationship between received voltage and frequency for electromagnetic induction and resonance

可以看出改进的高Q值的谐振式方式比电磁感应方式具有更高的传输效率,从实验数据计算出约为电磁感应方式的4倍;改进方式在谐振频率附近接收端电压下降快,而电磁感应方式在所测量的频率范围内衰减都较缓慢,说明谐振方式比电磁感应方式对频率的变化更敏感。

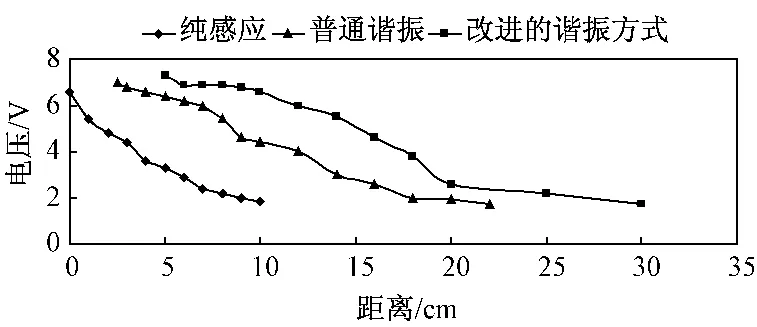

对于无线能量传输而言,距离增大都会导致传输效率的衰减。本文设置了实验二来分析距离对能量传输方式的影响,为了分析增加一对谐振线圈的影响,增加了一组普通谐振方式的实验。驱动源的峰峰值 VPP=8V,固定驱动源的频率 f=1.83MHz。改变接收线圈的距离来测量三种情况下接收线圈的电压峰峰值,测量结果如图5所示。

图5 三种方式接收端电压与距离的关系图Fig.5 Relationship between received voltage and distance for three ways

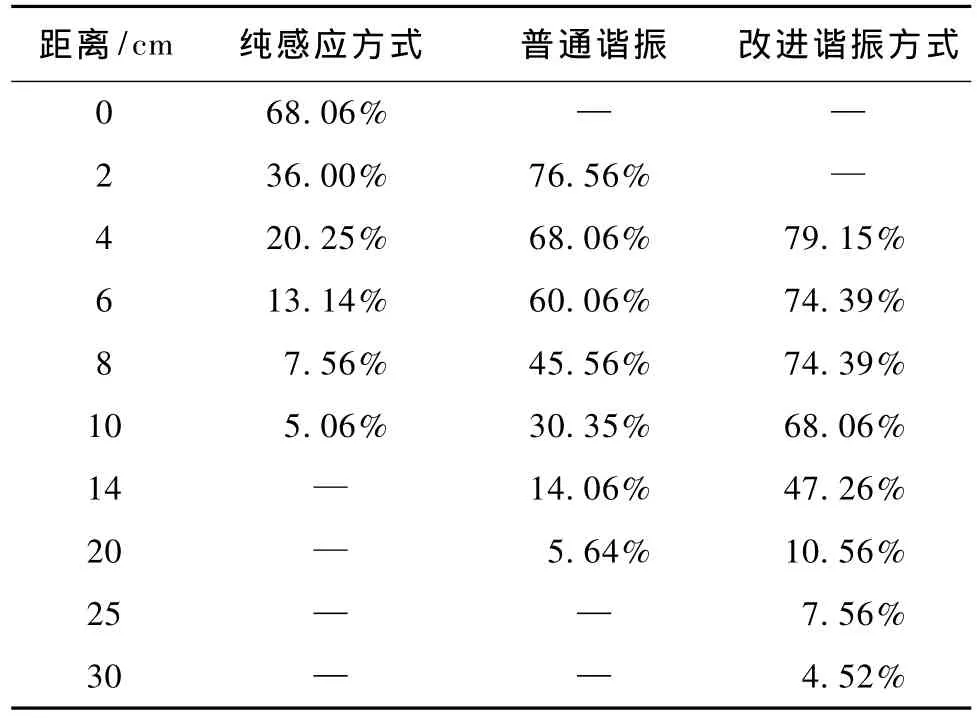

从图5中可以看出,随着距离的增加改进方式衰减的速度明显变缓,能量传输效率相同时传输的距离最远。根据实验二测得的结果,因 P1=/R,P2=/R,P1为驱动源直接加到负载情况的功率,P2为实际接收端的功率,则 P2/P1=/,通过计算得出了三种方式在不同距离时的能量传输的功率的比值,见表2。

表2 三种方式不同距离的能量传输功率的比值Tab.2 Efficiency of energy transmission in different distance of three ways

从上面的图和表中可以看出增加了一对谐振线圈后,能量传输效率得到了提高,能量传输的距离明显增大。与普通的电磁感应方式相比,在相同的距离,效率有了明显的改善,而且随着距离的增加,改进方式效率衰减的最慢,能实现更远的无线能量传输,证明了理论分析的正确性。

6 结论

本文针对传统的经皮供电系统中所采用的感应式无线供电方式的不足之处,采用一种改进的磁耦合谐振式无线能量传输方式,在电源和负载线圈之间加入一对不外接并联负载或者电源的谐振耦合线圈。最后通过实验证明了这种改进方法能获得一个更远,更高Q值,更高效率的无线能量传输。

References):

[1]马官营,颜国正 (Ma Guanying,Yan Guozheng).基于电磁感应的消化道内微系统无线能量传输问题研究(Research on wireless power transmission for gastrointestinal microsystems based on inductive coupling)[J].生物医学工程学杂志 (Journal of Biomedical Engineering),2008,25(1):61-64.

[2]Kopparthi S,Ajmera P K.Power delivery for remotely located microsystems[A].IEEE Region 5 Conference:Annual Technical and Leadership Workshop[C].2004.31-32.

[3]李长生,张合,张祥金 (Li Changsheng,Zhang He,Zhang Xiangjin).考虑弹体中涡流影响的引信感应装定能量和信息传输通道模型 (Circuit model of power and information transmission channel with eddy current influence in fuze induction setting system)[J].探测与控制学报 (Journal of Detection&Control),2009,31(6):5-10.

[4]马少杰,张合,李长生 (Ma Shaojie,Zhang He,Li Changsheng).小口径火炮引信弹链电磁感应装定仿真分析(Simulation and analysis of fuze link-belt electromagnetic induction setting in small caliber artillery)[J].兵工学报 (Acta Armamentarii),2009,30(4):419-424.

[5]Karalis A,Joannopoulos J D,Marin Soljacic.Wireless nonradiative energy transfer[A].The AIP Industrial Physics Forum[C].2006.

[6]Karalis A,Joannopoulos J D,Soljacic M.Efficient wireless nonradiative mid-range mnergy transfer[J].Annals of Physics,2008,(323):34-48.

[7]Haus H A,Huang W.Coupled-mode theory[J].Proceedings of the IEEE,1991,79(10):1505-1508.

[8]陈晓华,李子竞 (Chen Xiaohua,Li Zijing).线圈固有品质因数与LC回路空载品质因数的关系 (The relation between the unloaded Q factor of LC resonant circuit and the intrinsic Q factor of inductor coil)[J].电力学报(Journal of Electric Power),2007,22(2):188-191.

Applied research on a high-Q resonant wireless power transmission technology

TANG Wei,YANG Rui-xia,GUO Zhi-tao,GU Jun-hua

(Hebei University of Technology,Tianjin 300401,China)

An improved resonant energy transfer method based on high Q value was proposed to solve the problem of short wireless power transmission distance and low efficiency in the loose coupling of electromagnetic induction mode of percutaneous wireless power supply system.First,the theoretical model of the resonant energy transfer and the role of Q in energy transfer efficiency were analyzed.Second,in order to reduce the influence of source resistance and load,the basic circuit of percutaneous induction was improved by adding a pair of resonance coil between load coil and power coil.Finally,an experimental test device was set up to build comparative experiment,in which system Q value is increased by adding the resonant coil,and energy transfer efficiency was improved by four times and the transmission distance has also been significantly improved.Therefore,it proves the effectiveness of the method.

high Q-value;percutaneous wireless power supply;magnetic coupling;resonance

TM 133;R318.1

A

1003-3076(2012)04-0075-04

2011-08-10

天津市自然科学基金重点项目(11JCZDJC1570)

汤 伟 (1986-),男,湖南籍,硕士研究生,从事无线供电研究;

杨瑞霞 (1975-),男,湖南籍,教授,从事电子材料、电子器件、集成电路设计制备和特性的研究。