土地利用冲突权衡的理论与方法

杨永芳,刘玉振,朱连奇

(河南大学环境与规划学院,河南开封 475004)

0 引言

21世纪,随着社会经济的发展,土地资源的日趋紧张,土地利用冲突发生的频率、涉及的层面、冲突的内容以及冲突所引发的后果都越来越多。相关机构和领域都给予深入研究,如英国乡村协会、IHDP、FAO等组织在20世纪90年代分别召开会议[1],讨论土地利用冲突产生的原因、过程、冲突的类型、政策和法律对冲突管理的作用和影响以及冲突的解决办法等问题,指出土地利用冲突已不是局部的区域性问题,而是全球范围内广泛存在的世界性问题[2-5]。土地利用冲突对区域生态、经济效应都将产生重大的影响,土地利用给人类提供了食物、木材、纤维和居住空间的同时,也促使区域景观格局的变化如森林退化、牧场沙化、耕地减少等,甚至影响大气、水文、生物多样性等[6]。一定时空尺度下,土地利用的社会经济响应所显示出的矛盾也很突出,不同地域范围内社会主权、历史、政治和经济与环境之间存在着复杂的相互作用关系[7]。所以,土地利用竞争和冲突已不可回避,土地利用冲突管理就更是迫在眉睫。

1 土地利用冲突的类型和结果

事实上,土地利用冲突研究已成为国家土地管理与可持续发展决策的核心组成部分。因为土地生态系统是一动态的平衡系统,系统的物质、能量、信息的交换和流动过程中存在多种干扰因素,土地利用改变了系统各要素的竞争能力,但各种要素通过对抗和竞争,必然寻找到各自的生态位。反映在土地利用冲突维度方面主要表现为数量变化所引起的功能性冲突和要素冲突。土地利用功能性冲突,往往表现为冲突维度间不是一种尖锐的对立关系,而是相互依存、互为条件、此消彼长的关系,要解决这种冲突既要满足它们之间的条件,又要寻求各自发展的“度”。正确处理冲突维度间的辩证关系,权衡不同冲突维度间满意的结合点、平衡点,是功能性冲突和解的重要方法。土地利用要素冲突是指双方根本对立或不相容的冲突,冲突的解决必须要求一方付出代价,或者第三者参与协调的情况下才能解决,这种冲突必须及时制止,以防事态扩大,否则可能对冲突各方的生命财产造成较大损失或对社会稳定造成较大影响,传统冲突管理就是对这种要素间的排斥性冲突进行管理。对于土地资源利用冲突来说,排斥型要素冲突主要发生在土地资源开发、利用、分配、保护过程中所产生的利益冲突。随着社会的发展,土地政策、制度的不断完善,土地所有权绝对性的观念在世界范围内都发生了深刻变化,人们已经不再重视对土地的绝对占有,而是更加关注土地的利用效益,因此,土地利用要素间排斥性冲突逐渐减少,而功能性冲突逐渐增加。

土地利用冲突的增加会改变生态系统生物相互作用和资源可得性的格局,导致负面的局地影响和区域响应[8]。首先,土地利用冲突对区域生态效应具有影响。土地利用强度的增加和土地覆被类型的变化改变了生态系统的组分、能量、物质、信息等循环,进而影响生态系统的状态、特性和功能,导致了地表生物地球化学循环、水文过程和景观动态的快速变化。开展土地变化的生态效应研究,不仅能够有效揭示人地系统相互作用的内在机制,而且可以预测土地利用格局的未来发展趋势,从而采取相应对策。其次,土地利用冲突对区域社会经济也有相应的影响。土地利用是土地在人类活动干预下进行自然再生产和经济再生产的过程,它既受自然因素的作用和制约,又受社会、经济、技术条件的重大影响[9]。而土地利用变化反过来会导致区域生态环境、社会和经济状况发生相应的变化,进而又会影响到土地利用方式的改变,影响到区域人口增长、经济发展方式、城市化、区域发展政策、区域人类活动的行为方式等,一定时空尺度下,土地利用的社会经济响应所显示出的矛盾会更加突出。所以,土地利用冲突的解决应尊重自然规律,在人类行为、土地生态系统和生物系统之间寻求平衡,充分权衡人类土地利用的后果并做出选择。

2 土地利用冲突的和解方法——权衡

2.1 权衡的概念

权衡概念和理论广泛运用于经济学、工程设计、企业管理和资源管理领域。在企业运作战略管理中,竞争要素(主要包括质量、交付期、柔性和成本)之间存在权衡关系(trade-offs),把它们之间的相对权重,称作权衡定律 (law of trade-offs)[10];企业的运作能力受到现有技术条件的制约,至少在短时期内,企业不可能同时提升各个竞争要素,不得不在竞争要素之间做出权衡。W.W.L.Cheung等在考察热带海洋生态系统的管理过程中发现,在种群多样性和生态保护与社会经济目标之间的取舍是复杂的,传统的资源管理办法是获得长期、持续的产量最高,而不顾海洋系统的生态和社会目标,这必然导致海洋种群枯竭或灭绝,因此,海洋渔业管理需要在生态保护和社会经济目标之间作出权衡。即放弃一些事情,以便获取更多别的产品和信息[11]。

土地利用变化促使人类不断增加利用地球资源的份额,进而破坏生态系统的生产能力,要维持粮食生产,保持淡水和森林资源,调节气候和空气质量,改善传染病传播途径,就必须权衡人类现实需求与维持生物圈的能力,以应对生态系统提供商品和服务的长期挑战[12],必须在土地利用、需求、冲突之间做出权衡。因此,我们把“土地利用冲突权衡”定义为:为达到土地利用较为理想的目标,可适当地放弃、减少一些系统竞争要素,从而获得更多其他竞争要素的产品和信息,从而使系统整体最优。权衡的理论基础是建立在管理学、生态学的相关基础理论之上,包括生态系统平衡理论、景观生态系统稳定性理论和资源管理的权衡关系理论。

2.2 国内外土地利用冲突的权衡研究进展

国内外土地利用冲突的权衡研究散见于局部的、区域的、基于土地生态系统动态平衡关系的研究,其着眼点大致集中在多尺度自然保护间的权衡、社会经济目标管理与保护间的权衡、耕地利用与湿地保护间的权衡等[13-20],国外众多学者开展了这方面的研究工作(表1)。可以看出,针对各种不同的土地利用方式所引起的冲突,学者们采用了不同的模型和方法,从各个侧面解决了土地生态系统中的不和谐利用问题,但是缺乏在理论框架指导下的综合模型方法。所以本研究在借鉴前人研究的基础上,建立土地利用冲突权衡的理论框架和方法,试图用综合数理模型,从区域土地利用生态系统的功能和价值冲突入手,分析区域土地利用冲突的类型、强度和冲突发展趋势,寻求冲突的内在机制,关注利益相关者的多种利益诉求,权衡不同目标关系,构建基于社会、经济和环境的妥协方案或冲突磋商支持系统(negotiation support system)[14],使区域土地利用向着和谐、可持续的方向发展。

表1 国外土地利用冲突的权衡内容和模型方法Tab.1 Trade-offs contention and model on land-use conflicts abroad

2.3 基于土地利用功能与价值的权衡理论框架

一个健康的土地生态系统不仅具有结构上的完整性,还必须实现功能上的连续性。土地利用系统和其他生态系统一样具有调节功能(regulation functions)、生境功能(habitat functions)、生产功能(production functions)、信息功能(information functions)和载体功能(carrier functions)。各功能间是统一的、不可分割的整体,它们互相关联,在一定条件下还可以相互促进。土地利用的格局及其变化本质表现为自然生态系统、社会经济系统相互作用、相互影响、协同发展演变的作用过程,是区域人地关系演进的最本质的体现,它们之间是一种互动互馈关系。目前,对于这种互动互馈关系的描述,很多学者都是用基于土地利用三态效益来量化评估,进而提出解决方案[21-22]。

为了协调土地利用变化与自然资源的需求和景观保护之间的关系,对特定区域(景观)土地利用方案的制定,一要根据生态系统所提供的商品和服务的范围分析其功能(调节、生境、生产、信息和载体功能);二要进行功能价值评估,包括生态、社会文化和经济价值评价;三要进行冲突分析,分析和评估生态系统在不同尺度的功能、价值水平,并在利益相关者和决策者的意愿和偏好之间作出权衡,提出可持续利用的景观和“自然资本”的规划与管理方法[23](图 1)。

图1 环境规划、管理和决策中的功能分析和价值评估的权衡Fig.1 Trade-offs between function analysis and value evaluation in environment planning,management and decision

土地利用效益是人类开发利用土地所取得的收益,主要包括土地利用社会经济效益和生态环境效益,也是土地利用活动所取得的成果,成果的高低与土地的投入和产出有关,土地利用的社会效益是指对社会需求的满足程度及其产生的相应的社会影响;经济效益是指土地利用带来的经济成果,即在土地利用过程中投入的劳动消耗(包括物化劳动和活劳动)及其物质产出(符合社会需求的新产品量)或价值量;生态效益是指土地利用活动对生态过程的影响和改善程度,以及对区域生态平衡维持的贡献。用式(1)、(2)表示:

式中:Vs,Ve分别为某年土地利用的社会经济效益和生态环境效益指数;x'i,y'i为xi,yi无量纲化值;xi,yi为测算单元土地利用经济效益和生态环境效益指标;Xi0,Yi0为研究区域基期年i项指标值;wi,w'i为土地利用经济效益和生态环境效益i项指标权重。

土地利用的决策往往在满足人类需要的社会经济价值和生态系统价值之间平衡取舍,且在相关政策和制度的作用下,牺牲一定的社会经济价值(Vc),往往能使生态环境价值(Vb)得到提高,综合价值也会随之发生变化(V1—V4)(图 2)。

图2 社会经济价值和生态环境价值的权衡Fig.2 Trade-offs between socioeconomic value and ecological environment value

近年来,国内学者都在关注土地利用冲突的解决问题,并试图寻找冲突调节的多赢方案或构建有效的共识系统,来解决无度的土地需求与有限的服务功能之间的冲突。因此,土地利用冲突权衡和解的研究框架包括了土地利用的利益相关者、土地利用冲突的形式和内容的调查、诊断与分析、土地利用冲突强度的评价,引起冲突的内在机制揭示,以及土地利用冲突和解方案的建立与选择的研究(图3)。同时,考虑到了空间尺度效应,强调在相对较小的空间范围进行深入研究,以获取更好的结果。

图3 土地利用冲突与和解的研究框架Fig.3 The research framework about land-use conflicts and reconciliation

3 土地利用冲突的权衡方法

土地利用系统是由多个竞争要素组成的复杂巨系统,其发展变化的过程正是各要素之间相互竞争的过程,土地利用系统的竞争要素包括:土地功能(效益)、尺度、响应性和协调度。功能(效益)主要指土地生态系统的社会—经济—生态价值或效益;尺度则表现为时间和空间两个方面;响应性则是指生态系统能快速、低成本地从提供一种产品/服务转换为提供另一种产品/服务的能力;而协调度则指土地利用的整体效果。在土地利用过程中,如果存在潜在冲突要素时,如在区域土地面积和总量一定的情况下,土地利用与保护、土地投入与产出之间总是存在冲突,这就要求人们在利用土地时不得不做出选择,但这种权衡是基于有冲突存在的要素竞争维度上的权衡,是通常我们认为的某时间点上管理者必须着重挑选的竞争要素,且该要素的增加和重视是以其他要素的减少或降低为代价的权衡,是某一时间点上的静态权衡。

土地资源的规划管理过程,实质上是对区域所占有的土地资源利用效益与预期所达到的土地管理绩效目标之间的协调过程。是区域土地资源各竞争要素效益与功能在一定的时间尺度范围内的动态权衡关系的响应,是反映某一时点静态的土地利用效益,体现竞争集群内短期的竞争优势的集合。然而,土地利用系统的竞争要素预期要在功能、尺度、响应性中的任一个维度获得或保持长期竞争优势,就必须获得持续的竞争能力,必须把竞争要素间的静态权衡变为动态的权衡关系;一个给定竞争要素的效益或价值,部分依赖于未来是否存在展现自已的机会,考查土地利用系统的稳定性和预期效益是否最优,必须在某一时点从静态的绩效维度之间做出权衡,通过选择,发展并利用优势能力以达到可能的、新的动态权衡。

所以,在土地利用规划战略管理中,应从土地利用系统整体性出发,把土地生态系统的环境价值、社会文化和经济价值纳入规划和决策系统中充分考虑,建立经济、社会文化、生态、环境等价值权衡关系,设计好影响区域土地可持续利用的重要竞争因素,减少或放慢一些次要影响因素,从而提升土地利用的整体效益。

3.1 基于多目标规划的权衡模型构建

土地利用规划是协调土地利用利益相关方冲突的一种较为有效的制度安排。土地利用规划权衡模型的选择要考虑环境、经济、社会甚至政治等多种因素,规划的决策目标是追求公平与效益的均衡。从效益方面看,至少应包括经济、社会和生态效益的最优,从公平方面看,至少应包括代内公平、代际公平和区际公平。要实现这两大决策目标,必须对土地利用结构进行合理的安排、设计和组合。传统规划模型方法局限于强调规划要素之间的线性的或确定型的关系,是一种基于推理的逐步式方法,难以处理土地利用规划中非线性的、隐性的、不确定型的函数关系,而遗传算法可以权衡不同目标,寻求实现生态、经济和环境目标的妥协方案。

3.1.1 模型的变量设置。模型的变量选择主要是依据土地利用的数量结构的变化,测定不同利用结构下土地的社会经济价值和生态环境价值,所以,变量的选择既要符合《土地利用现状分类规程》,又要符合研究区的实际情况,设定研究区有i个土地类型,其染色体个数为:V={X1,X2,…,Xi}(表2)。

表2 模型变量Tab.2 The model variables

3.1.2 目标函数的确定。以三态价值最优作为土地利用结构的权衡目标,土地利用系统的数量结构优化目标主要涉及3个方面,即经济效益、生态效益和社会效益,由此建立目标函数:

式中:V1,V2,V3分别为规划实施后达到的经济效益、社会效益和生态效益;xi分别对应于20个变量,c1i,c2i,c3i分别为各土地利用类型的经济效益、社会效益和生态效益系数。

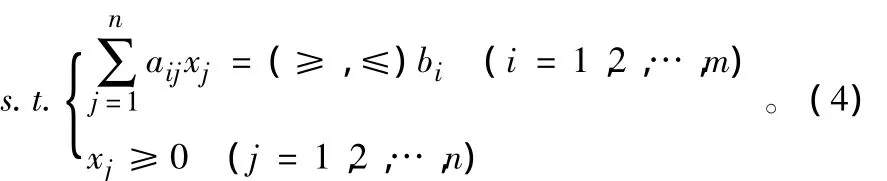

3.1.3 确定约束条件。约束条件主要为区域土地总面积的约束、经济发展的约束、耕地保有量的约束和生态建设约束,用式(4)表示:

约束条件(s.t.)中:aij为第i个约束条件的j变量(xj)对应的系数,bi为约束条件i的常数值。

3.1.4 模型的实现。遗传算法用目标函数本身建立寻优方向,对染色体进行编码、初始化、适应度的计算和遗传操作,并引入约束条件,最终求得Pareto解集。要进行快速非支配排序,在选择运算之前,根据个体的非劣解水平对种群分级。

具体方法为:将当前种群中所有非劣解个体划分为同一等级,令其等级为1;然后将这些个体从种群中移出,在剩余个体中找出新的非劣解,再令其等级为2;重复上述过程,直至种群中所有个体都被设定相应的等级。选取种群规模N=100,进化代数G=100,采用规模为2的锦标赛选择法,以及交叉变异两种遗传操作,得出Pareto解集。

3.2 基于利益相关者参与的土地利用权衡方案

多目标优化不同于单目标优化,具有唯一最优解。因为多目标优化中的各个目标函数并不是独立存在的,各个目标之间具有一定的关联性,如果优化过程中“偏袒”某一目标,其他的目标优化结果可能变得恶化,总体上仍然不能算是最优的。解决这种困境的手段只能是对各个目标进行折衷处理,使得各个目标值尽量满足决策者的要求,由于Pareto最优解仅仅只是它的一个可以接受的非劣解或满意解,不同决策者对最优的理解存在差异。在实际应用中,可采用快速评估与有限性确定方法,根据利益相关者对问题的了解程度和决策人员的个人偏好做出权衡,从多个Pareto最优解中挑选出一个或多个解作为最优方案。

4 结语与展望

在土地利用系统管理中,土地利用冲突管理已具有明显的时代特征。从理念上,人们已经认同冲突存在的必然性和普遍性;从冲突的解决方法上,已经不是传统意义的对抗和消灭,而是引导发展积极性的冲突,弱化或减少消极性的冲突,即权衡多方效益寻求较优方案化解冲突。但也应该看到,土地利用生态系统权衡研究目前尚未形成完善的理论框架和成熟的、系统的技术方法,有关生态系统权衡的研究报告和论文多属于探索性的实证研究,定性分析和论述多于定量研究,所用的研究方法、原则、评判标准等多来自于其他学科领域。基于此,期待未来的研究能从以下方面开展:(1)强化权衡理论研究,建立合理的土地生态系统冲突和解的研究框架;(2)开展区域间土地利用冲突类型和强度的诊断研究,厘清权衡关系,构建基于数理关系的综合权衡模型,以寻求较优的和解方案;(3)影响土地利用冲突的因素非常复杂,权衡不同时期土地利用结构、效益和目标之间的关系,构建基于公众参与的冲突磋商支持系统是未来土地管理的发展方向和目标。

[1]GLP.Global Land Project:Science Plan and Implementation Strategy[R].IGBP Report No.53/IHDP Report No.19.IGBP Secretariat,Stockholm,2005.

[2]Gadygil M,Guha R.Ecological Conflict and the Environmental Movement in India[J].Development and Change,1994,25(1),101 -136.

[3]Klopatek J M,Olson R J,Emerson C J,et al.Land-use Conflicts with Natural Vegetation in the United States[J].Environmental Conservation,1979(6):191-199.

[4]Young J,Watt A D,Nowicki P,et al.Towards Sustainable Land Use:Identifying and Managing the Conflicts between Human Activities and Biodiversity Conservation in Europe[J].Biodiversity and Conservation,2005,14(7):1641-1661.

[5]David J.Campbell,Helen Gichohi.Land Use Conflict in Kajiado District,Kenya[J].Land Use Policy,2000,17(4):337-348.

[6]DeFries R S,Foley J A,Asner G P.Land-use Choices:Balancing Human Needs and Ecosystem Function[J].Frontiers in Ecology and Environment,2004,2(5):249-257.

[7]Simmons C S.The Political Economy of Land Conflict in the Eastern Brazilian Amazon[J].Annals of the Association of American Geographers,2004,94(1):183 -206.

[8]Mehlman D W.Seed Size and Seed Packaging Variation in Baptisia Lanceolata(Fabaceae)[J].American Journal of Botany,1993,80(7):735 -742.

[9]Lambin E F,Geist H J.Land Use and Land Cover Change:Local Processes and Global Impacts[M].Berlin:Springer,2006.

[10]Schmenner R W,Swink M L.On Theory in Operations Management[J].Journal of Operations Management,1998,17(1):97 -11.

[11]Cheung W W L,Sumaila U R.Trade-offs between Conservation and Socio-economic Objectives in Managing a Tropical Marine Ecosystem[J].Ecological Economics,2008,66(1):193 -210.

[12]Chapin F S,Walker B H,Hobbs R J,et al.Biotic Control over the Functioning of Ecosystems[J].Science,1997,277(5325)500 -504.

[13]曹堪宏,朱宏伟.基于耦合关系的土地利用效益评价——以广州和深圳为例[J].中国农村经济,2010(8):58-66.

[14]甄霖,谢高地,杨丽,等.人类活动对泾河流域村落尺度土地利用格局的影响及冲突[J].资源科学,2007,29(2):201-207.

[15]Bouman B A M,Schipper R A,Nieuwenhuyse A,et al.Quantifying Economic and BiophysicalSustainability Trade-offs in Land Use Exploration at the Regional Level:A Case Study for the Northern Atlantic Zone of Costa Rica[J].Ecological Modelling,1998,114(2):95 -109.

[16]Jeroen C J,Groot,Walter A H,et al.Exploring Multiscale Trade-offs between Nature Conservation,Agricultural Profits and Landscape Quality-A Methodology to Support Discussions on Land-use Perspectives[J].Agriculture,Ecosystems and Environment 2007,120(1):58-69.

[17]Steiner F R,van Lier H N.Land Conservation and Development:Examples of Land Use Planning Projects and Programs[M].Netherlands:Elsevier,1984.

[18]Verfura S J.A Multi-purpose Land Information System for Rural Resources Planning[J].Journal of Soil and Water Conservation,1998,23(3):45 -51.

[19]Bellamy J.Deesion Support for Sustainable Management of Gazing Lands[J].Agricultural Economies,1995,45(7):342-348.

[20]Stark A.Analysis of Planning Data Concerning Land Consolidation:Using a Geographic Information System[J].Soils and Fertilizers,1993,2(1):26 -32.

[21]Sharift M A,Perloff H S.A Decision Support System for Land Use Planning at Farm Enterprise Level[J].Agricultural Systems,1994,5(3):365 -372.

[22]Duraiappah A K,Ikiara G,Manundu M,et al.Land Tenure,Land Use,Environmental Degradation and Conflict Resolution:A PASIR Analysis for the Narok District,Kenya[R].CREED Working Paper series,2000(33):1-27.

[23]Tecle A,Szidarovszky F,Duckstein L.Conflict Analysis in Multi-resource Forest Management with Multiple Decision-makers[J].Nature and Resources,1995,31(3):8-17.