“既得利益”的演变

赵义

泛化的“既得利益”

2012年全国“两会”,改革话题再次升温。在此前纪念邓小平“南方谈话”20周年的时候,由于痛感于改革的踟蹰不前,人们就格外怀念当初老一辈政治强人的勇气和魄力。对于当下改革的阻力,人们也一般归咎为既得利益的阻挠。有的直接称为“既得利益集团”,温和一些的称为“既得利益势力”,官方的说法是“既得利益格局”。

如果追溯一下,“既得利益”一词本来只是个中性词。抗战时期,毛泽东在《陕甘宁边区政府第八路军后方留守处布告》中就用过这个词汇:“凡在国内和平开始时,属于边区管辖地域内,一切已经分配过的土地房屋和已经废除过的债务,本府本处当保护人民既得利益,不准擅自变更。”这里的“既得利益”并无贬义,而是指一种既成事实。

“既得利益”开始带有贬义色彩,应该是从苏东剧变之后开始的。对于第一个社会主义超级大国的瓦解,学界给出了各种各样的解释,最深入人心的就是前苏联的党国精英变成了脱离群众的特权阶层,也就是既得利益者,他们需要的不是变革,而是“稳定”。这种既得利益者又经常和美国经济学家奥尔森所说的“分利集团”交互使用,不加区别。还有令人沮丧的一点是,既得利益者并不执著于某种高尚的意识形态,一旦局势有变,在抉择的时刻,如果获得利益的承诺,他们就会果断抛弃旧体制。

虽然同是社会主义国家,但前苏联和中国很多方面有根本不同。尤其是前苏联是计划经济高度成熟的体制,中国的计划经济从未达到那种程度,并且从1978年开始中国就走上了完全不同的一条道路。所以,尽管人们已经普遍接受既得利益阻挠改革的说法,但对于存在不存在这些集团,如果有到底有哪些,莫衷一是。

在此次全国“两会”上,“既得利益”的提法明显比以前增多了。来自民革中央职能部门的一位政协委员公开呼吁,既得利益者要学会克制、让利。全国政协委员、央行货币政策委员会委员李稻葵也认为,中国现在的改革有两方面的阻力。一个阻力是认识上的,第二个阻力来自一些利益格局。市场经济发展了这么多年,事实上已经形成了一些利益格局。

有的官员代表,虽然看起来不太愿意用这个词汇,但言语中也是这个意思。比如浙江一位副省长就说,有些人虽然是既得利益集体,或是得到了一些利益,但是这些人为了得到更多利益、为了国家的长治久安,同时还是改革的推动者,是参与者制定者。这其实已经是在辩护了。

这个层面上提“既得利益”,没有明确界定,相对模糊,但说者和听者又似乎有真切的感受。

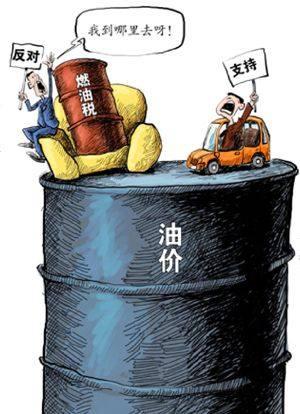

另一方面,现在人们使用“既得利益”一词经常是泛化的,可以说会涵盖各种政策和社会的各个层面。比如,有政协委员谈到北京何时开征“房产税”时,说到这“从逻辑上说较有困难”,因为北京地皮上不仅有许多中央机关,而且据披露,北京有几十万套小产权房。因此,“推行房产税的最大障碍在于既得利益者的阻挠”。另一位政协委员谈到房产税时也说,房产税改革是缩小贫富差距的一种手段。只有一套房子的群众肯定支持房产税改革,但有三五套甚至更多房子的人,房产税改革会损害他们的利益,他们肯定不愿意进行房产税改革。又比如随迁子女高考问题,教育部在“两会”上关于不能影响北京、上海当地考生权益的表态普遍被解读为维护“既得利益”。

这个层面提“既得利益”,相对明确,但概念显然泛化了,一项政策也简单等同于改革,这个层面上的“既得利益”并不必然是贬义的,实际上更多的是利益协调问题。

因此,要界定“既得利益”需要回到初衷,就是这些年改革何以变得如此艰难?因为现在的改革的主要方式是自上而下的政府主导,现在又格外强调“顶层设计”,那么界定“既得利益”需要更多的从第一个层面考虑。

体制原因

从多年来的全国“两会”考察,说到“既得利益”,代表或委员说得最多的其实是政府部门利益。无论是一项法律的难以出台,还是一项改革的难以推进,或者是某个社会问题迟迟得不到解决,人们总能看到其背后有政府部门利益的影子。

在2003年,就有学者总结了政府体制的“四化”现象,即“政府权力部门化、部门权力利益化、获利途径审批化、审批方式复杂化”。而此后的全国“两会”上,类似的说法比如“行政权力部门化、部门权力利益化、部门利益法制化”就反复被代表或委员们提起。

这个演变是一个很复杂的过程,需要专门的梳理。我们可以用2003年成立的发改委系统为例子。这本来是从计划经济转变为社会主义市场经济的一个标志,就是偏重宏观经济管理,而减少微观干预,创造公平竞争的环境。2006年,《瞭望》杂志曾经刊登《警惕部门利益膨胀》的文章,其中提到,国家某“委”本应是一个主管中长期规划的超脱部门,但实际上,既承担宏观调控,又负责项目审批,权力过度集中。实践证明,部门利益必然使之忽略宏观趋势把握,重视具体项目审批;借宏观调控之名,强化行政审批。例如2004年全年审批20万元及以下项目高达800个,与该“委”职工数相当。

而到了2008年全国“两会”,因为发改委牵头进行大部制改革,引起了代表委员对于“发改委模式”的热议。当时即将卸任的审计署署长李金华就直言不讳地说:“把改革放在发改委,是不合适。本来发改委就是机构改革的龙头,最需要改革的就是它,它去牵头搞机构改革,这个怎么可能呢?”

从“审批化”到“法制化”是危险的一步,这意味着既得利益的制度化。这与部门立法有关系—由政府部门来起草部分法规、部分法律。

此次“两会”上有个典型例子。广东最近正在着手进行政府审批制度改革,下放一部分政府权力,目前各个政府机构正在上报可以减免的审批项目。中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋3月6日在广东代表团小组讨论上表示,“现在的问题是,法律法规规定了部门有什么权力。各部门说,我们也愿意放,但规定是这个权力是我的。”他表示,有的法律规定使部门利益法律化。“我们最近正在和国务院有关部门联系,从法律上突破。”

说到底,无论是审批,还是利益法制化,都是后果,体制上的原因是政府权力部门化。无论是财政预算资金支配权还是管制手段,经常是散落在各个政府部门,这为寻租等提供了体制条件。很多管理和公共服务职能也经常是在不同部门之间各管一段。比如说,2006年全国“两会”上就有代表说,在一些大江大河流域,水利与环保各自为政,互不侵犯对方利益,“环保不下河,水利不上岸”,结果出现一些生态环境管理盲点。

在此次全国“两会”上,谈到医保覆盖率达到95%以上时,十一届全国人大常委会委员、中国人民大学劳动人事学院教授郑功成就说,很多外出打工者从参保数来看,他们确实参加了,但从医疗待遇来看,却无法得到落实。因为,我国目前负责城镇人口医疗保险的是人力资源和社会保障部门,负责农村居民医疗保障的是卫生部门,虽然农民工可以参保新型农村合作医疗,但因在城镇务工却难以享受到合作医疗的待遇;而在城镇务工过程中,因用人单位或雇主不愿为其投保,导致许多农民工并未参与职工基本医疗保险。

而在推动某项改革的时候,现在通行的模式也是由各领域的行政主管部门提出本系统的改革方案,或者是在涉及多个部门时,由一个主要部门牵头,相关部门一起参与。改革变成首先是部门利益之间的博弈。比如收入分配改革方案制订工作,2004年启动,以发改委牵头、多部门参与的方式进行,中间上报国务院被退回过,至今没有结果。国家行政学院教授汪玉凯透露说,在调整利益结构分配时有人提出,垄断行业现在都是国企,超额利润要回归社会,因此国企要提高上缴的利润到 50%,但遭到国资委的反对。

再精明强干的政治家,面对如此体制困境,想要有大的作为,必然深感掣肘。今天说政府部门利益开始具有既得利益的性质,并不是说哪个官员群体已经成了既得利益集团,而是由于政府部门体制原因,造成改革的裹足不前。碎片化的政府权力,是无法真正维护公共利益的,而只能是部门利益博弈以及部门利益和权贵利益结合的土壤。

2011年全国“两会”,政协委员宋晓梧提出,现在许多重大的改革比如社会保障、医疗保险、医疗卫生、教育以及分配制度改革,都不是一个部门自己在框架里自己推进就可以。由于各部门实际的业务,涉及多部门的改革在协调方面确实难度很大。如果有一个更超脱的机构即一个超脱部门利益的专属改革的机构协调部门之间的分歧意见,这对改革有促进作用。

中国历代的改革史也说明了,真正的改革家总是会经历一场与官僚机构的“战争”,怎么样打赢这场战争,大程度上决定了改革的成败。