四川省某医学院教职工亚健康状态调查分析*

商 义

(川北医学院校医院,四川 南充 637000)

亚健康(Sub health)是指人体处于健康和疾病之间的一种状态。表现为一定时间内的活力降低、功能和适应能力减退的症状,但不符合现代医学有关疾病的临床或亚临床诊断标准。我们调查了四川省某医学院校教职工亚健康现况及其危险因素,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 对 象

选取某医学院校教职工不同年龄段1123 人发放问卷,排除患病的25 人,收回有效问卷1098 份。其中男性733 人,女性365 人。

1.2 方 法

1.2.1 问卷记分:采用美国康奈尔大学编制的自填式健康问卷。男性CMI 总分>35 分,女性CMl 总分>40 分为亚健康状态。

1.2.2 烟、酒、睡眠不足度量及体育煅炼情况测定:吸烟的度量:每日吸1 支以上,连续吸1 年以上。酗酒的度量[1,2]:每天饮酒24g 以上,连续6个月以上。睡眠不足度量的测定[3,4]:每天睡眠时间少于6 小时。体育锻炼情况的测定[5]:偶尔锻炼每周少于2 次,经常锻炼每周超过3 次,每次至少30 分钟。

1.2.3 数据统计:经统一计分标准处理,测查所得原始数据使用SPSS 12.0 软件系统进行χ2检验、χ2趋势检验。

2 结 果

2.1 高校教师亚健康状况分析

在收回的1098 份有效问卷中,健康者366 人,占33.33%;亚健康者732 人,占66.67%。

2.2 性别、年龄与亚健康发生的关系

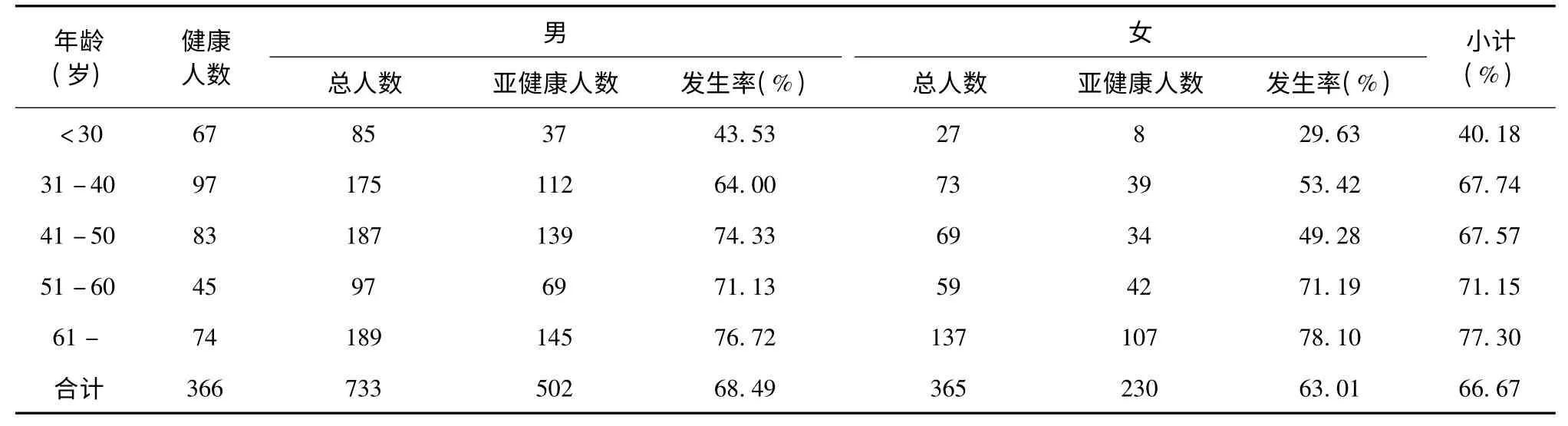

男性教师亚健康状态发生率均比女性教师高(χ2=36.452,p <0.05),不同年龄组的教师亚健康状态发生率差异有统计学意义(χ2=35.373,p <0.05),而且随着年龄的增大亚健康状态发生率也在增高,见表1。

表1 不同性别、年龄教职工亚健康状态发生率

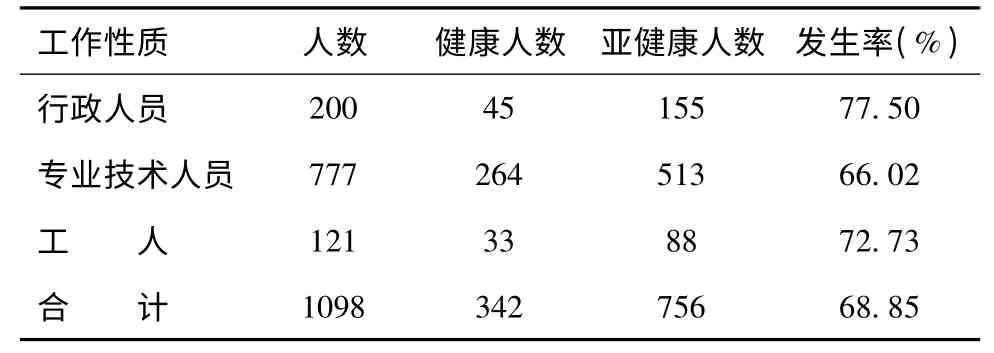

2.3 工作性质与“亚健康”状态发生的关系

不同工作性质组间教师亚健康状态发生率比较,差异有统计学意义(χ2=10.721,p <0.05),行政人员亚健康状态发生率较高,见表2。

表2 作性质与“亚健康”状态人数发生率

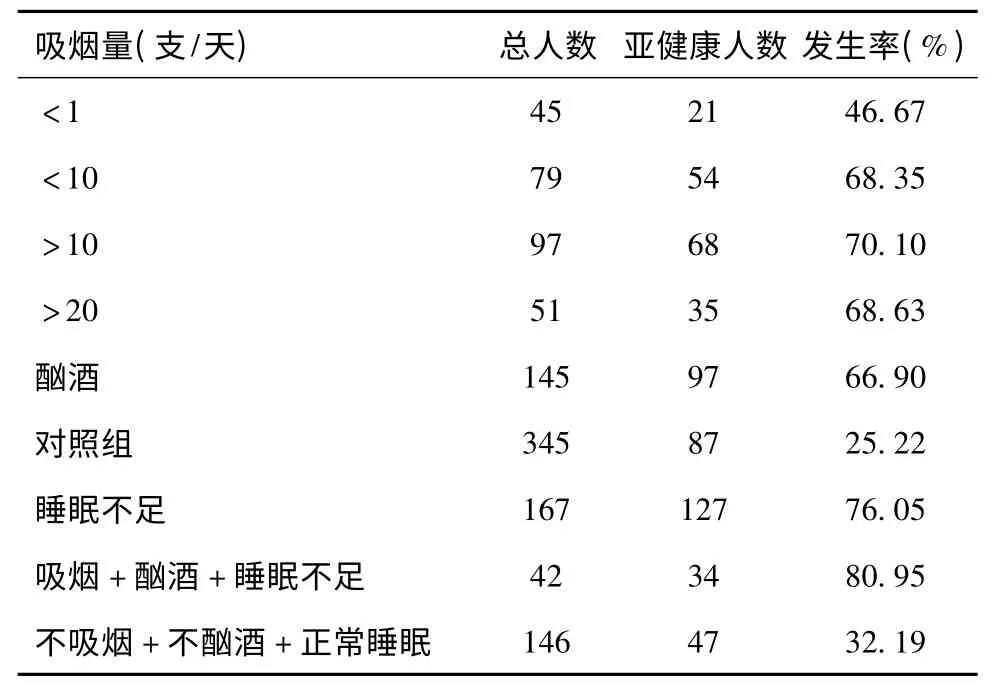

2.4 吸烟、酗酒、睡眠不足与亚健康状态发生的关系

由于女性吸烟、酗酒者较少,因此,未计入。由表3 结果可知,吸烟与亚健康状态发生有一定关系,吸烟量越多亚健康状态发生的可能性也就越大,吸烟量不同组间比较,差异有统计学意义(χ2=8.471,p <0.05)。酗酒者组与对照组比较,亚健康状态发生率差异有统计学意义(χ2=75.628,p <0.01),酗酒会增加亚健康状态的发生。本次调查还显示,吸烟、酗酒、睡眠不足者亚健康发生率为80.95%,既不吸烟、不酗酒、正常睡眠者亚健康发生率为32.19%%,二者差异有统计学意义(χ2=31.625,p <0.01)。

表3 吸烟、酗酒、睡眠不足与教职工亚健康状态发生的关系

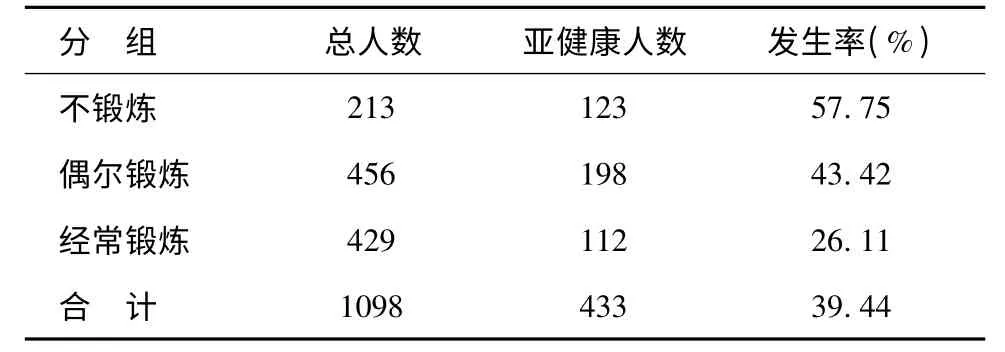

2.5 体育锻炼情况与亚健康状态发生的关系

不同体育锻炼情况的亚健康状态发生率差异有统计学意义(χ2=64.843,p <0.05),见表4。

2.6 教职工亚健康状态的主要症状

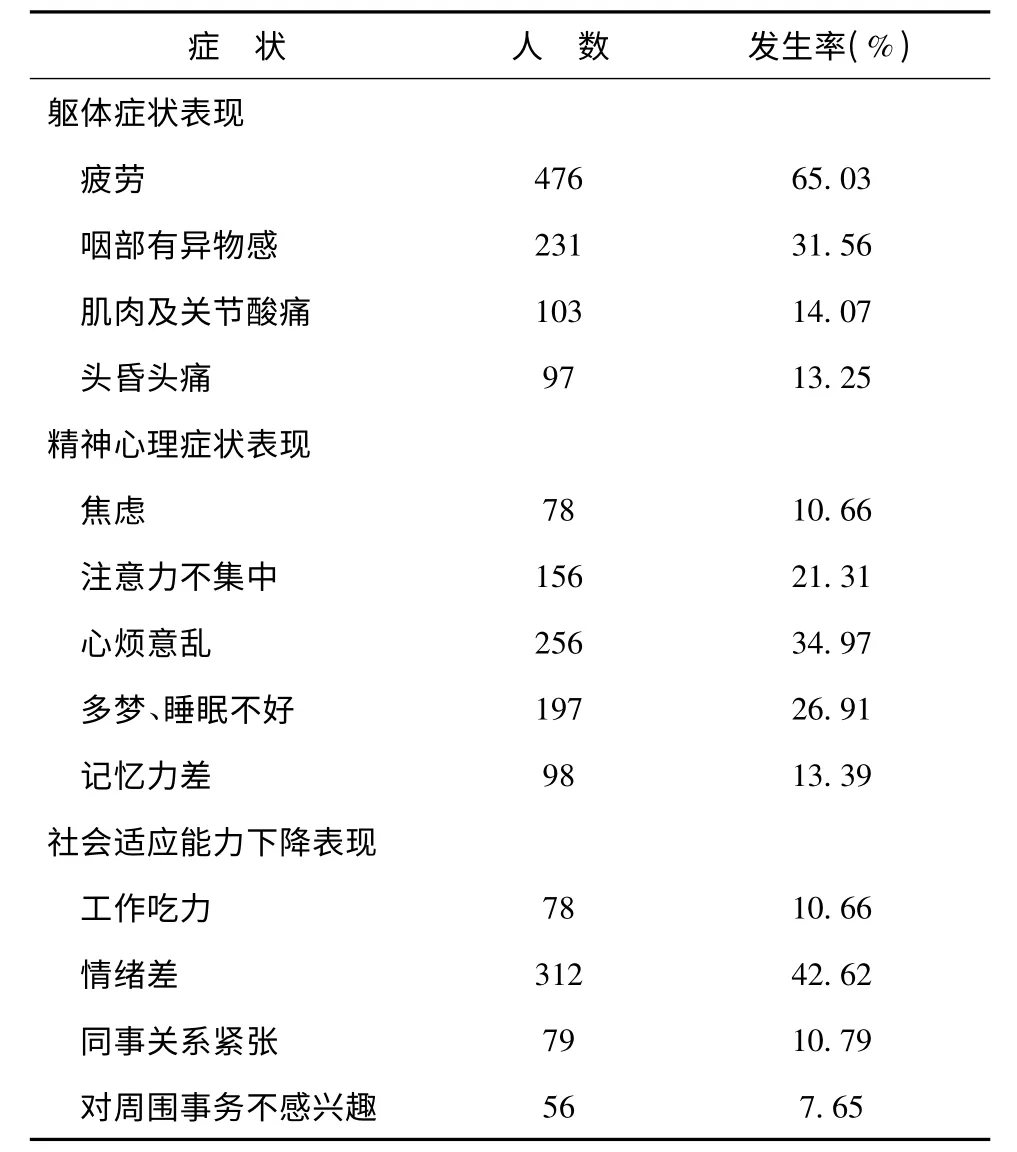

亚健康的主要临床表现以躯体症状中疲劳最高,发生率为65.03%,这与有关文献一致[6,7]。其次为咽部有异物感,发生率为31.56%,以及精神心理症状表现中的心烦意乱,发生率为34.97%,社会适应能力下降表现中的情绪差,发生率为42.62%,见表5。

表4 体育锻炼情况与高校教师亚健康发生率的关系

表5 亚健康的主要临床表现

3 讨 论

上述研究发现,四川省某医学院校教职工亚健康发生率较高(66.67%),男教师的亚健康发生率(68.49%)、女教师(63.01%),且随着年龄的增大而增高。行政人员亚健康发生率较高(77.5%),其症状以活力减退、慢性疲劳、多梦休息不好为主要特征。发生亚健康的教职工普遍不锻炼或偶尔锻炼。由于高校教职工职业的特征,易出现与职业相关的一些症状,如咽部有异物感等,应针对以上特点预防教师亚健康状态的发生。高校教职工亚健康状态的发生与个人的生活习惯有密切关系,吸烟、酗酒、睡眠不足与缺乏体育锻炼等都会导致亚健康状态发生率的增高,特别是4 项因素同时存在时,危险性更高[8-10]。针对高校教职工这一特殊的人群,应采取以下对策:首先,教职工要多了解一些健康、科学的生活保健知识,提高工作效率,降低工作压力,改变不良工作生活习惯,提高疾病预防意识;其次,健康教育作为预防亚健康的一种有效手段,应在教职工中持续、规范地开展。另外,高校要定期开展健康体检,做到防患于未然。

[1] 金绿英,杨 俊.适量饮酒与心血管疾病的关系[J].心脏杂志,2010,22(1):143 -145

[2] Thompson TG,Veneman AM.Alcoholic Beverages:Dietary guidelines for Americans[R].America:Department ofHealth and Human Services (HHS),Department of Agriculture(USDA),2005.Chapter 9

[3] 柳爱莲.41 岁-50 岁中年人体质与睡眠时间的相关性研究[J].河南大学学报(医学版),2008,27(3):43 -45

[4] 贾丽娜,王兴娟.睡眠不足对机体代谢的影响[J].现代预防医学,2007,34(6):1061 -1062

[5] 张虎祥,崔雪梅,杨建文,等.影响高校教师亚健康状态的成因分析[J].职业与健康,2008,24(21):2254 -2256

[6] 刘秀珍,韩冠宙,洪 峰,等.安徽省高校教师亚健康与运动现状分析与对策[J].安庆师范学院学报(自然科学版),2008,14(4):107 -108

[7] 李白坤,王 艳,朱继民,等.高校师生亚健康状态表现特征文献分析[J].中国学校卫生,2011,32(2):178 -179

[8] 霍云华,王学良,李 俊,等.广东省某医学高校职工亚健康状态调查分析[J].广东医学,2007,28(2):294 -295

[9] 霍云华,王学良,李 俊,等.广东省某高校职工亚健康状态的临床表现调研分析[J].南方医科大学学报,2006,27(4):448-449

[10] 吴 杰.构建高校教师亚健康预防机制的研究[J].中国成人教育,2006,(9):51 -52