“人口特区”翼城试验

◎ 文/王羚

民生

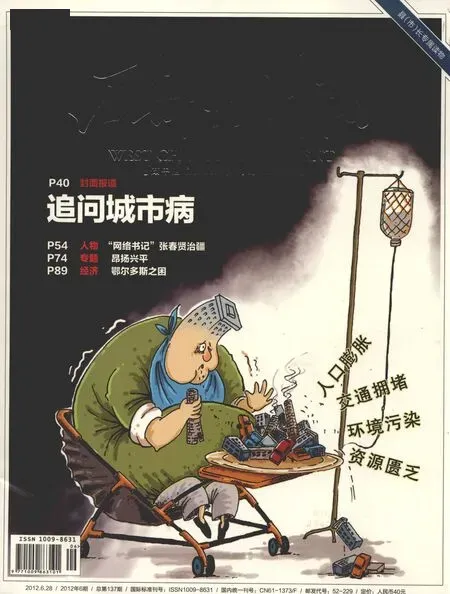

在山西翼城县,一项由国家推行的“二胎”试点已经施行了27年,与之所对应的,却是人口下降,以及出生性别比更趋于均衡的现实。

日前,记者在翼城调查发现,在实行二胎试点后,翼城各个时期人口指标皆优于全国平均水平,同时,由于时代和观念的转变,“人口特区”翼城试验,或许更是个不具备可复制性的孤本。

翼城往事

“我真的很想再要一个孩子,但是不敢啊。我们单位的规定是,只要有二胎就开除。”35岁的山西省翼城县干部王文强(化名)无奈地对记者说。他的女儿刚上四年级。

王文强有三个姐姐,是家中唯一的儿子。他原本是农村户口,后来经过各方努力进了城。这个选择在王文强看来有得有失。得的是终于离开了农村,不再与黄土地打交道;失的是他本可以合规地要两个孩子,现在却只能是一个。

所谓合规地要两个孩子,是指翼城县自1985年开始实施的二胎试点政策,也就是农村居民在符合晚婚、晚育和生育间隔的条件下,可以生二胎。对这个政策,王文强不太清楚,只是听说有,具体内容说不上来。

这并不奇怪,翼城二胎政策在试点进行20多年之后,其试点细节才陆续出现在媒体报章上。

事实上,在当时“一胎化”政策已在全国实行背景下,这个与政府主管部门主张不同的试点能够真正落地开展,可以说离不开一连串的偶然契合。

1984年春节,时任山西省委党校理论教员的梁中堂,在一种焦虑与急迫的复杂心情下写就了一份报告,题为《把计划生育工作建立在人口发展规律的基础上》,呈给当时的党中央总书记胡耀邦。

这份报告提出,采取晚婚晚育和延长生育二胎的办法,完全可以在2000年把中国人口控制在12亿左右的水平,“一胎化”政策可以放弃。

在当时全国各地已经开始较为严厉的生育政策的背景下,这样一个报告显得有点标新立异。尽管如此,据梁中堂回忆,由于当时高层领导曾经提出过允许农民生两个孩子,这篇报告的主张虽与现行政策相悖,却仍被批转到国家计划生育委员会(下称“国家计生委”)。

由于时代和观念的转变,“人口特区”翼城试验,或许更是个不具备可复制性的孤本。

在国家计生委批转并不能意味着成功,但另一位关键人物出现了。这就是当时在国家计生委政策研究处工作的张晓彤,他也是时任卫生部部长崔月犁的儿子。张晓彤刚从内蒙古自治区插队回城不久,对中国农村的情况很熟悉,认为“一胎化”在农村很难行得通。

看到梁中堂的报告,张晓彤很高兴。他与中国人口情报中心的马瀛通合作,在重新计算的基础上,给国务院写了题为《人口控制与人口政策中的若干问题》的研究报告。

他们在报告中建议:“我们认为,梁中堂同志在给胡耀邦同志的信中,提出的晚育加间隔的办法是可行的。”1985年初夏,翼城人口特区正式开始启动。

“这是一个由下面提交中央,从国家管理体制以外强行挤进来的实验,如果不是同时具备了高层领导关注、中央机关有人积极运作和地方的有利环境等条件,是不可能发生的。”梁中堂说。

试点前后

1985年春天,翼城县计生委主任安斗生正在为摆在眼前的老大难问题发愁。为了完成上面给县里定的计划生育任务,他软硬兼施,能想到的办法都想了,但效果并不尽如人意。

感到压力大的不只是安斗生。当时的翼城县委副书记杨俊莲,分管包括计划生育在内的13项工作。她告诉记者,自己60%到70%的精力都放在计划生育上。而且不光是她,下边各级干部也是如此。

“要不怎么说计划生育工作是天下第一难呢。当时为了这项工作,真是想尽一切办法。”杨俊莲说。

4月底,杨柳早已发绿、桃花儿快开败的时候,安斗生见到了梁中堂,梁中堂来到翼城启动二胎试点。

根据梁中堂拟定的方案,凡是翼城县的农民,只要22周岁结婚,23岁生第一胎,间隔六年之后就可以生第二胎。不出梁中堂等人的意料,翼城县从各级干部到农民对这个方案都表示了热情的欢迎。

政策实行后,唐兴镇南寿城村计生干部高玉兰最先感受到村民的变化。在此之前,这位计生基层干部没少受委屈。

原本是关系不错的邻居,因为计划生育,高玉兰走在村里,常常得到的是痛恨的目光。村里有个风俗,谁家生了孩子就炸些油圈送给四邻八舍分享。一次有家生了孩子,邻居嬉笑,“要不要给高主任送点油圈?”那人不屑地说,“我扔了给狗吃也不给她吃。”

试点开始后,这种严重的对立情绪得到了缓解。“过去说只生一个,老百姓实在是无法接受。现在说能生两个了,大部分人就觉得这还差不多。只要你让我生两个,哪怕多间隔几年也行。”高玉兰说。

龙华镇党委委员张国峰是二胎政策的受益者。他本人是城镇户口,妻子是农村户口,拥有一双相差10岁的儿女。他认为自己赶上了好时机,当时政策允许,如今,夫妻一方是农村户口的不再享受二胎政策。

“虽然两个孩子相隔很多年,可还是有个盼头。这个政策等于给农民吃了定心丸。而且家庭生育也有了计划。生完老大之后可以考虑怎么把家庭经济搞上去,到了年限再生二胎。不像其他县的,光想着怎么偷生,根本没有计划。”

效果出乎意料

农民欢迎只是一个方面,试点效果到底如何?能否真如预测的一样乐观?很快,翼城县的人口数据给包括梁中堂在内的各方人士一个满意的回答。

根据统计,1982年~2000年两次人口普查期间,全国人口增长了25.5%,山西省增长了28.4%,临汾市增长了30.4%,翼城县仅增长了20.7%。

而在出生性别比这个重要的人口学指标上,翼城县也表现出色。根据2000年人口普查,0岁组的人口性别比全国为117.8,山西省为112.8,临汾市为114.3,都高于103~107的正常水平。而翼城县的出生性别比却在正常水平之内,为106.1。

从1985年底开始,翼城县出色的人口数据引起了许多人的注意。据杨俊莲介绍,她1985年11月去陕北参加计划生育工作会,在会上作了典型发言,散会后很多人跑来找她问,希望自己也能实行这个政策。

1990年第四次人口普查的数据把临汾市相关负责同志的热情也鼓动起来。据当时的翼城县计生委主任冯才山介绍,四普之后大家情绪比较乐观,冯才山多次陪山西省的领导到北京汇报工作并提出推广的建议,但最后这个口子还是没开。

梁中堂认为,翼城试点没有被推广并非意料之外,因为本身试点的开展就是一个偶然叠加的结果,不具备可复制性。

翼城试点并不是全国唯一的二胎试点。在1988年之前,全国一度有包括甘肃省酒泉地区在内的13个试点单位。后来除了翼城之外,全部被收回。收回的试点中也只有甘肃酒泉在十年之后再度恢复。

“我觉得这个政策是目前的最佳选择。即使连城镇一起都实行了,也超不过指标。”杨俊莲说。

杨俊莲所说的指标是指当年实行二胎试点时,翼城县所做的人口中长期预测,全县人口在2000年不超过30万。实际数据是,2000年翼城县人口为29万人。

不过,这一政策的发端者梁中堂并不认为它是目前的最佳选择。这位人口学者敏锐地发现了晚婚晚育加间隔的二胎政策背后已然出现的隐忧。

社会在变化,人的生育观念和行为在改变,如果政策一成不变,就很难适应新的变化,最终导致被动。

这个忧虑就是,在实行二胎试点的翼城县农村,越来越多的“80后”和“90后”选择只生一个,退掉二胎指标的人越来越多,总和生育率已经低至1.78。虽比全国的生育率水平略高,但大大低于人口世代更替水平。

时代变化难以复制

38岁的丁瑞玲是唐兴镇计生服务站工作人员。龙华镇现有居民1万多户,其中独生子女1200多户,大约占10%。2005年开始山西省规定,第一个孩子10岁之后,如果确定不要二胎的,可以退掉二胎指标,奖励5000元。2011年,全镇退二胎指标10户,2012年刚进3月就已经有23户。

“现在大家的生育观念都变了。有的是婆婆想要,但是小夫妻不想要,那就随人家年轻人的便。”丁瑞玲说。

丁瑞玲有个14岁的男孩。虽然符合生二胎的政策,婆婆也很想她再生一个,但丁瑞玲坚决不想生。

“工资不高,养个孩子花费多大啊。别看这小县城,一个孩子,可不少花钱呢。”丁瑞玲说。

独生子女家庭属于高风险家庭,这个丁瑞玲也明白。她告诉本报记者,不久前她所在的镇有个18岁女孩得了白血病,后来死了。这件事对身边的人有所触动。但尽管如此,很多人还是不愿意生二胎。

37岁的唐兴镇南寿城村村民马增霞也不愿意生二胎。她的独生女儿刚满11岁,上五年级。跟丈夫商量好之后,他们2004年就领了独生子女证,现在又刚刚退了二胎指标。

自愿放弃生育二胎的朱月兰现在的心情有些复杂。现在她最担心的就是养老问题。丈夫和儿子都没有稳定工作,四处打短工。当时想着一个孩子能集中精力培养好,没想到儿子不爱学习,高中都没毕业就辍学了。虽然少生了,也没快富。现在她和丈夫除了村集体经济分红之外,固定的一笔收入就是每人每月60元的独生子女费。

在唐兴镇南寿城村村委副书记魏香萍的办公室,一个50多岁的男子正在为新出生的孙子办上户手续。他告诉记者,现在村里有两个情况比较普遍,一是生1个的比生2个的多;二是生多少是年轻人的事,做长辈的不管,也管不了。

中国城乡之间的生育意愿和生育行为正在随着经济社会的发展呈现趋同现象。中国人民大学人口学者顾宝昌、社科院人口与劳动经济研究所人口学者郑真真在调研中也发现了类似的现象。在江苏、湖北等一些允许生二胎的农村地区,人们常常选择放弃生二胎。

“这给中国的人口政策敲响了警钟。社会在变化,人的生育观念和行为在改变,如果政策一成不变,就很难适应新的变化,最终导致被动。”顾宝昌表示。