黑树林:神山脚下当书记

7月27日,阿里的阳光把普兰县委书记黑树林家的暖廊照得透亮。

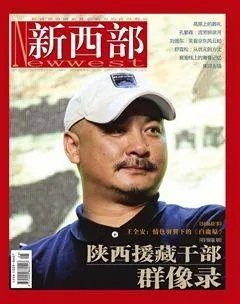

说起“我们普兰”,黑树林总是滔滔不绝。作为连续两届援藏的干部,黑树林虽然还不到40岁,但在陕西援藏干部中已俨然一个“老大哥”。2012年,他在普兰已经工作到第五个年头。

穿过暖廊,屋里的家具、摆设以及沙发头顶的牛皮画,都沿袭了前任书记的风格。只是窗台上和桌子上堆的那些关于西藏和阿里的厚重史书,见证着黑树林对这片土地的独特感知。

延水之滨

“我是延安市写援藏申请的第一个人。”

对黑树林来说,阿里原本是他仕途中偶然路过的一站。他从不避讳自己当初一心想到最艰苦的地方接受锻炼,一定程度上源自对政治前途的考量。“一介农民,没有关系,也许到西藏是个机会。”

从延水之滨到普兰之巅,当黑树林在这个偏于一隅的边陲之地留下坚实的脚印,那些“政治前途”、“功名利禄”的念头,早已沦为“浮云”。

黑树林在延安时,起初是延长县黑家堡镇一名初中教师,2000年转行任延长县政府办干事,给领导写材料。一年零四个月之后,基层要充实人,领导找他谈话:你到基层去当官愿意不愿意?黑树林爽快地答应了:“这家伙,好事情啊!”

2001年,黑树林到延长县最大的一个乡镇当乡党委副书记。当时的书记对他说:你年龄小,又是机关下来的,南塬产业基础已经形成,你就给咱包南塬这片吧。黑树林却摇摇头:我要包西塬。

西塬有15个村,情况比较复杂。每个村几乎都发生过和干部的纠纷,其中一个村被当地人称作憨憨村,啥都弄不成:打水窖不打,计划生育不搞,土地不分。“我当时的想法是:西塬没人弄,说不定稍微抓一抓就能出点成绩。”

乡上给他配干部的时候,他提了几条:不要女干部,不要不会骑摩托的,不要打不了架的,没人要的我来要。当时的乡干部,挑剩下的这一年就要待岗,只能挣个生活费。黑树林带的干部,虽然有搞体育的,有老山前线下来的,也有打过架闹过事的,但都和他一样,有一股子“闯劲”。

黑树林在西塬还真干出了一点儿名堂。他走的那年,农业税交了百分之八十多,苹果和梨树建园面积超过两千亩,每个村都打了水窖。

“我感觉农村的工作难度不大,比管理学生难度小。”黑树林说,“只要你对老百姓好,只要你真的给他干事情,老百姓实际上心里都有数。”

2002年11月,县上公开选拔团县委书记,黑树林刚好符合条件,就被选调到县上。到县团委第二年,他就被列为后备干部,列席县委常委会。“那几年运气好。”黑树林笑着说。

2006年11月,黑树林在省委党校学习期间,听说有援藏工作,就给延安市委写信申请,愿意到最艰苦的地方去锻炼。当时延安市有两个名额,经过层层选拔,黑树林最终脱颖而出。

进藏前,黑树林特意把自己“武装”了一下:借了四、五万块钱买了一台摄像机和一台单反相机。到达阿里的那天,当地干部为远道而来的汉族干部敬献哈达,黑树林觉得这个场面特别壮观,蓝天白云,还有淳朴的藏民,就赶紧扛着摄像机到处拍。“当地人以为我是随行记者,就没有给我献哈达。”想起这事儿,黑树林又乐了。

与其他援藏干部不同的是,黑树林说他几乎没有适应期。“我自己写申请来援藏的,有困难就自己克服,所以我感觉我的调整就没费劲儿,马上就进入角色了。”

铁腕治边

“没有稳定,你谈发展,那绝对是扯淡。”边境书记的首要职责,黑树林从到普兰的第一天就有了刻骨铭心的认识。“在这个地方你才能真正感受到国家意识、国土意识和边防意识。”

普兰县是全国12个三国交界县之一,与印度和尼泊尔接壤。这个面积1.25万平方公里的县域,边境线却长达414.75公里,超过了西藏全境边境线的1/10。而且,普兰距离达赖老巢达兰萨拉直线距离也只有500多公里。达赖叛逃后,就没有停止过从普兰边境“闯关”闹事的图谋。

普兰县城位于孔雀河谷地,被称为“雪山环绕的地方”,境内有藏传佛教最著名的“神山”、“圣湖”。对当地人来说,神山冈仁波齐既是精神标志,也是现实生活,千百年来,山下的人们围绕它的冰雪之冠虔诚旋转,印度教、耆那教、苯教和佛教都奉它为世界中心。

而在黑树林眼里,冈仁波齐则意味着更多的东西,它既是普兰的国际性名片,也是打造宗教文化旅游国际镇的重要契机,更是普兰稳定的窗口。“阿里的稳定看普兰,普兰的稳定要看‘神山’冈仁波齐脚下的塔尔钦。”黑树林说。

2007年6月18日,黑树林作为陕西第五批援藏干部进藏,7月1日到达普兰县,任县委副书记。他到任不到一个月,神山脚下就发生重大突发事件:境外人员裹挟当地民众,在塔尔钦非法修建一座13米高的露天佛像。黑树林强忍着高寒缺氧带来的不适,主动担任现场组组长,进驻海拔4830米的塔尔钦。

一座野营帐篷,成为黑树林现场办公的临时指挥部。时值高原雨季,帐篷外大风呼啸,伴着阵阵雨雪。在拆佛现场,出现了近千名不明真相的信教群众,他们围住佛像,抵制拆佛。

“单从佛像看,内容非常健康,没有任何问题,但是它背后的问题却非常复杂。”黑树林说,“但康巴人都是集了资的,有掏几百的,有掏几千的,也有更多的,这对他们来说是一件善事,七、八十岁的藏族老人跪着哭泣、磕头,拆除佛像对他们来说,就像把他们的孩子夺走一样。”

黑树林当时的压力非常大。“这个事情要是拿不下来,以后怎么在这儿工作?”

在那次拆佛行动中,时任普兰县县长土登次让(现任阿里地区行署副专员)和黑树林建立起兄弟般的深厚感情。当时黑树林三天四夜没睡觉,鼻血流得止不住,吐的都是黑水,土登次让命令两个武警把黑树林从山坡上硬拉下来。最终,拆佛事件得到果断妥善的处理,政府工作人员没有和老百姓发生直接的冲突,并顺利拆除了佛像。

“边境无小事,维稳一定要有措施。”5年反分裂斗争的实践,使黑树林总结出一套常态维稳的管理经验:“控好寺庙这个点,守好边防这个线,管好社会这个面,抓好教育群众这个根。”

黑树林经常到边境一线、执勤卡点、农牧区和寺庙,与边民、僧尼交谈交朋友。有一次,他去边防点上指导工作,来回骑马8个多小时,屁股都磨出了血,几乎是趴在马背上完成了工作。

“从老百姓保卫边防的角度讲,人人是哨兵,家家是哨所,生产是执勤,游牧是巡逻,处处有防范。这就是铜墙铁壁,要不然这么大的摊子,你能罩得住吗? ”说到得意处,黑树林也会开玩笑:“我躺到这儿,达赖喇嘛在那边干啥去了,今天身体状况怎么样,我都知道。”

实干兴县

“在这种地方当官,比咱内地着急。看这也不行,那也不行。”当地落后的面貌,让黑树林感到一种沉甸甸的责任。他把制约普兰发展的问题概括为“六难两低”:“行路难、用电难、吃水难、住房难、教育难、看病难;财政收入低,群众收入低。”

在尊重藏民意愿的基础上,想方设法改善和提高其生活质量一这个看似简单明了的道理,却让黑树林付出了不少心血。

黑树林在普兰细化实施了“一村一品”战略,建成吉让蔬菜基地、岗莎牦牛运输队、细德白糌粑加工厂、藏酿青稞白酒厂等专合组织,年均创收1450万元。

吉让村刚开始搞蔬菜大棚时相当艰难:“地里都是石头,全部要用推土机才能推干净。”现在,吉让村村民种的大棚蔬菜完全供应了县小学、县政府的食堂,有时也会送菜到霍尔、巴嘎两乡的牧区去。

“普兰的比较优势太明显了,就是边贸和旅游。”对黑树林来说,这才是推动普兰经济发展的真正的“金矿”。

在普兰群山环绕的边境线上,共有21处可以通行的山口。这些山口自古以来就是便利的商道,不仅是黄金之路,还是盐巴之路、麝香之路。

黑树林期望将普兰的口岸边贸活动做大,在斜尔瓦修建一条中尼友谊大桥,改善依靠畜力的原始运输方式。同时,还将扩大规模,复兴老县城里的唐嘎市场。“这样,普兰南向10亿人口的南亚大陆,北向13亿人口的中国内地,那将是几十个亿的市场,那样的普兰县将是什么样?”

但是,面对宏大的目标,尚停留在初级贸易阶段的边贸市场还有漫长的路要走。中央第五地方巡视组组长徐光春到普兰县考察时,黑树林给他谈起普兰边贸的前景。当晚,就形成了一个关于建立普兰县经济特区的可行性报告呈了上去。

为此,黑树林也挨了地委的批评。“怎么没一点政治意识,你把这开放了,稳定怎么搞,谁搞?”但他却坚信:“将来真正意义上的普兰口岸,不仅仅是这个边境县城,它要辐射到扎达,辐射到噶尔县,辐射到狮泉河,它的空港,它的真正的物流,它的交通,那是一个大概念上的普兰口岸。”

“只要有措施有办法,一个人能管了,十个人也能管了,一百人也能管了,一万人照样能管了。”黑树林说。

从2010年起,普兰着力发展教育事业。黑树林倡导在普兰成立了教育基金会,并推出“县委书记进课堂”、“一对一帮扶”等充满新意的教育举措。“教育难,问题不是硬件与经费,而是观念。教育是大问题,再困难也要下力气搞好。”教师出身的黑树林直抒胸臆。

2011年8月,黑树林患上严重的痛风,左脚痛得不敢挨地,晚上痛得睡不着觉,这是高寒地区发病率较高的一种病。他拄着双拐,到地区和各部门协调申请建设资金,于是被人冠以新的称谓:“拐杖书记”。

普兰之巅

关于普兰千年古刹科加寺中的文殊菩萨雕像,有一个神奇的传说。

据说,这尊尼泊尔工匠打造的菩萨像在运回噶尔东的途中,经过普兰杰玛塘,车子突然被石头卡住。这时,忽然听到文殊菩萨开口说道:“吾依附于此地,扎根于此地。”从此,杰玛唐被称为“科加”(意即依附于此地,扎根于此地),后来在此建造了寺庙,称为“科加寺”。

第二次援藏,黑树林成为普兰县委书记。决定第二次援藏时,有人问黑树林,阿里那么遥远,条件那么艰苦,物质那么匮乏,为什么还要去?黑树林坦陈:虽然割舍不下父母、妻子和女儿,但冥冥之中似乎有一种召唤,让他留在了普兰,就像杰玛唐对文殊菩萨的挽留一样。

黑树林的妻子在陕北一所学校当教师,每年都利用暑假带孩子来普兰探亲。黑树林援藏5年,妻子和女儿也五上阿里高原。

提起女儿,黑树林一脸的骄傲,“我女儿也是民族融合的典范。”第一次来阿里的时候,女儿8岁,和藏族干部的小孩一块儿烤青稞吃,回来时脸上抹得黑黑的。黑树林感慨道:“人和人之间的沟通,有时候靠的是真情,不是语言。”

黑树林几乎每年都是12月份最后一个休假,又第一个返藏。2011年初春,普兰县突降大雪,造成207省道和6条乡村道路中断,牲畜死亡6600多头。正在西安参加陕西省援藏工作会议的黑树林得知消息,来不及回延安老家,用电话与妻子和女儿告别,就匆匆进藏。到达普兰县霍尔乡后,立即和乡政府工作人员、医务人员一道驱车前往灾区帮助群众转移、救治伤员。看到救援人员到来,灾民高原寂静的夜空响起了欢呼声。那一天,黑树林和受灾藏民一起赶着羊群,唱着歌,蹒跚在冰天雪地中,直到夜里11时才赶到乡政府。

“阿里是出精神的地方,要能吃得苦、待得住,没有精神力量支撑不行。”黑树林的眼神中流露出一种坚毅。

前一阵,普兰县几个干部由于值班备勤问题受到批评,黑树林亲自到阿里地委做了两次检查。巡视组下来座谈时,他一肚子的火:“要处理就处理我,我们的干部你就不要给我动!我们的则吉主席,本来去年就批准退休,现在还拄着拐杖工作;我们的李慧县长,心脏支了四个支架;我们的路少臣,一家子几个得癌症。看看我们干部都成了啥了?”

黑树林坦言,他当时的心情确实不好。“这几年没给干部办一件事情,也没提拔多少人,就先免上一堆干部,我这县委书记当哪儿去了!”事后,他大胆提拔了一批年轻干部,既有藏族也有汉族,突破了一些条条框框。“这地方本来就缺氧,如果再没人干事儿,就真的没希望了。”他说。

“思路决定出路,观念就是财富。”黑树林的名言,如今在普兰县的干部中间广为流传。

“我现在想,把历届在普兰待过的援藏干部请回来,共谋发展大计。”这是黑树林最近的想法。

前任普兰县委书记杨林(现任大荔县县长)听说后,对他说:你把账号发过来,我给你打点钱。黑树林嘿嘿一笑:“你来就是对我的最大支持,我现在不差钱,哈哈……”