噶尔新村的“神草”实验

看到眼前大片的半人高的开着紫花的苜蓿地,记者竟有一种“想掐自己大腿”的冲动。

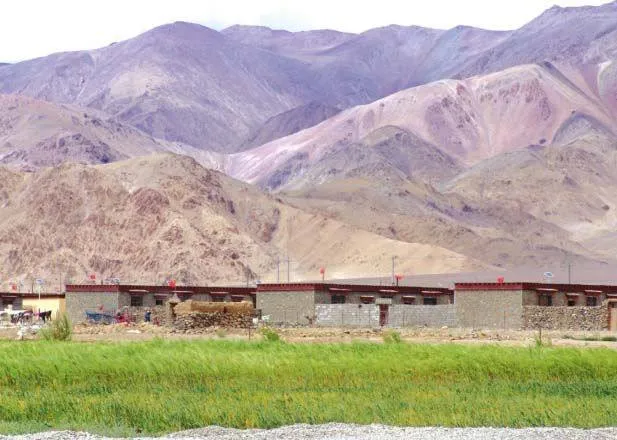

只有把视线再投向不远处的枯黄山脉,和更远处的雪山山峰,记者才确信,这就是在阿里,不是幻觉,也不是梦境。

苜蓿地的旁边,是几座不起眼的平房。“这是噶尔县昆沙乡政府所在地。”陪记者采访的赵海斌介绍说。赵海斌是陕西第六批援藏干部,来自宝鸡麟游,任噶尔县副县长。

戈壁滩上种“神草”

这片“绿洲”一般的苜蓿地,正是噶尔县农牧局所属的“农牧综合示范基地”。除了苜蓿种植,基地还有一座占地三、四十亩的奶牛养殖场。基地办公室就设在奶牛场里。

往年这个时候,正是收割苜蓿的繁忙时节,但因为项目上的一个现场会升格为西藏自治区人工种草现场会,而且这也是阿里首次承办的自治区规格的现场会,所以苜蓿还要在地里再多长一些时间。

“2005年之前,这里除了有七、八亩青稞地,就是一片戈壁。”噶尔县农牧局干部韩俊文对记者说。

噶尔县平均海拔4500多米,多为高寒草场。近年来随着气温升高,草场沙化现象日趋严重。阿里本来就是一个以牧为主的地区,农牧民80%的收入依赖牧业,因此草场“超载”现象也非常严重。

为了破解“越牧越穷、越穷越牧”的难题,2005年春,陕西第四批援藏干部、时任噶尔县委副书记的温江城从陕北争取到49万元资金,购买了紫花苜蓿种子以及地膜、覆膜机、播种机、小三轮拖拉机等物资,带着从靖边聘来的技术人员韩俊文,在昆沙乡政府门前圈了50亩地,开始了这场革命性的种草试验。

“当时种的品种比较多,有蔬菜,有苗木,有牧草。”韩俊文回忆说。

韩俊文告诉记者,起初种的草除了紫花苜蓿,还有沙打旺,比较而言,沙打旺的经济价值不如苜蓿。现在基地里种的基本上都是苜蓿。“种了8年,长势还非常好。”在陕北,紫花苜蓿可以种12年。

刚开始种草时,噶尔新村的牧民并不参与,只来打工挣钱。有的牧民甚至抱着看笑话的心态,因为人工种草在噶尔县还没有成功的先例。

但是,温江城和韩俊文带来的紫花苜蓿,第一年就长到70多厘米。这次试验成功,打破了海拔4000米以上地区不能种植苜蓿的理论禁区。

2007年,当地牧民给这种割了还能再长起来的苜蓿起了一个新名字—“神草”。到2008年,噶尔县的苜蓿种植面积就扩大到2000亩。

“由于气候原因,这里真正的无霜期只有60多天。紫花苜蓿一年只能收一茬半,一年一亩地平均产草1700公斤,相当于100亩天然牧草的产草量。”韩俊文说。

现在,噶尔新村的紫花苜蓿种植面积已达4500亩,占全县人工种草总面积的四分之一。除了县上留的不到300亩牧草(用于抗雪灾用),其余全是村民自种自用。

人工种草的抗雪灾作用非常显著。2008年,噶尔县发生了一场大雪灾,很多牧民家的羊没了吃的。阿里地委行署从基地调运了近20吨干草用于抗灾保畜,使两万多只牲畜保住了性命。

韩俊文介绍说,在西藏,人工种草还不成气候。林芝气候条件不错,但技术不行。噶尔新村位于噶尔河的河谷地带,尽管土层只有15到20公分,但在阿里已经属于很好的土壤条件。“这也是当初把基地设在这里的一个原因。”

村上有了奶牛场

紫花苜蓿种植带给噶尔新村的最大变化,是几乎家家户户都养起了奶牛。

“以前这里一头奶牛都没有,现在,这个养牛场有130多头奶牛,产奶的有100来头。”韩俊文给记者算了这样一笔账:一头奶牛一天平均产奶15斤,这里奶价高,一斤6元,一天收入就是90元,按200天产奶期计算,一头奶牛一年的收入可达18000元。一年喂奶牛的青稞以及草料的成本为5000元,一头奶牛的纯收入就是13000元。

“在这儿养奶牛可不容易哩!”韩俊文回忆说。

基地的第一批奶牛是从甘肃临洮引进的。在韩俊文看来,这90多头牛都是很漂亮的奶牛,但没想到,这些牛过不了高原反应关。韩俊文带领基地工作人员给这些奶牛吸过氧,输过液、守过夜,各种办法都想尽了,结果仍不理想,90头奶牛死的只剩了三、四头。

第二批奶牛的引进地点改为日喀则。为了增加成功几率,他们慎重地选择了已适应了日喀则环境的第二代奶牛。这次只引进了11头,从小规模试养开始。

但是,噶尔新村的牧民没人愿意养奶牛,他们更习惯赶着羊群四处游牧。于是,噶尔新村的党支部书记顿珠次仁带头,和村上的党员一起开始养。

米玛就是那时候开始养奶牛的。“我家养了一头奶牛,一年收入就能有10000多元。”米玛笑着对记者说。

米玛曾经在咸阳西藏民族学院(咸阳民族学院的前身)上过一年学。放假回家后,不巧碰上大雪封山,无法按时返校,就肄业了。后来,米玛参了军,但一次枪支意外走火,又让他失去了右胳膊。

懂汉语的米玛如今不仅是噶尔新村村委会委员,还是基地的代理人,基地和藏族牧民打交道的事情,都全权委托他去打理。

酥油是藏族牧民家家离不了的日常用品,但在以前,阿里的酥油都是从外地运过来的。现在,在噶尔县的商铺里,已有大块大块的新鲜酥油在卖,其中就有噶尔新村村民自己打制的酥油。

2008年,基地建起牛舍,动员村民到这里集中养牛。但养牛的村民却不愿意,觉得在自家牧场养更放心,基地只好把养牛的100万元资金分散给了养牛户。两年后,情况又出现变化,养牛户觉得把牛养在基地,不用把种的草运回家,劳动量会减轻很多,所以又纷纷把牛牵到基地来养。于是,基地的牛舍很快增加到了3座。

现在,噶尔新村已成立了奶牛协会,仅奶牛这一项,一年就给村民带来100多万元的收入。

八年变成阿里人

在距离基地不远处的219国道旁边,可以看到一座一座的院落,这是噶尔新村村民的新居。从远处看去,新居似乎不见有人居住的痕迹,只有经幡在院外随风舞动。

“虽然种了草,但到了夏天,牧民放羊还是要到夏季牧场去,这里只是牧民过冬的一个居所。”赵海斌对记者解释说。

即使这样,也算是一个很大的进步了,标志着当地牧民从全游牧向半游牧半定居生活方式的重要转变。韩俊文告诉记者,要实现让牧民由游牧到定居的革命性转变,目前来说还只是一个远景。不过,噶尔新村牧民的收入渠道已经开始多元化,除了放牧,还有奶牛等其他收入。“如果不是种了苜蓿,这在以前是不敢想象的。”

让韩俊文没想到的是,他在阿里倒是从一个“临时工”变成了定居者。

8年前,温江城找到韩俊文时,他还是靖边县席麻湾乡农技站的一名技术员。温江城说想聘他去阿里负责紫花苜蓿种植,可他心里一点儿底都没有。当时,他觉的就是暂别家乡几年,给温书记帮帮忙,成不成功都是要回去的。

初到阿里,高原反应让他晚上连一个踏实觉都睡不成,头总是不停地疼,心跳声听上去像擂鼓。走不了几步路,就开始气喘,双腿也酸软无力。而且,噶尔新村见不到商店,更没有饭店,一日三餐必须自己做。“做之前还觉得饿,做完后累得就不想吃了。洗个澡都要跑到50公里外的狮泉河镇。找不着顺车时,只能坐着拖拉机或摩托去。”

3年后,韩俊文的爱人来到阿里,专门照料他的起居生活。

2010年,韩俊文被调进噶尔县农牧局。现在,他儿子也在阿里工作了。

韩俊文与陕北的紫花苜蓿一起,扎根在了阿里大地。