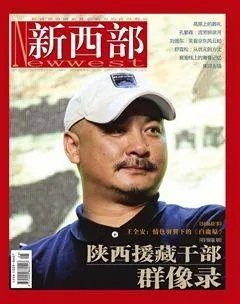

陕西援藏干部群像录

2012-04-29 00:00:00杨旭民

新西部 2012年9期

7月底,正是西藏阿里最好的时节,《新西部》记者踏上了决策已久的雪域之旅。

在阿里,生活着一个特殊的群体—陕西援藏干部。他们共有40个人,当官的、教书的、看病的都有。零距离体验他们的援藏生活,是本刊记者此行所要承担的惟一“使命”。

黑树林,像是一个地名,也似乎很小说,其实他是普兰县委书记。在陕西连续两届援藏干部队伍中,都有他的名字。他说他是延安写援藏申请的第一个人,为什么?他还说是冥冥之中的一种召唤让他第二次留在了普兰,是什么?

在噶尔县昆沙乡,当记者看到眼前一大片半人高的开着紫花的苜蓿地,竟有一种“想掐自己大腿”的冲动。这种由援藏干部引自陕北的苜蓿已在当地种植4500亩,打破了海拔4000米以上地区不能种植苜蓿的理论禁区,因而成为当地牧民脱贫致富的“神草”。同样,援藏干部种在阿里的陕西苹果树,成活率也高达95%。

张宇,噶尔县委书记。在阿里采访期间,记者不止一次地听到有关他的故事,然而,当记者离开阿里,准备将他的故事讲给更多的人听时,他却急匆匆地走了。他的生命,定格在44岁,定格在阿里高原。

阿里的路,大多是敢于闯荡的汽车的轮子轧出来的辙印。一批一批陕西援藏干部在阿里留下的印记,也是这样的“辙印”。他们用自己的汗水和生命,与当地藏民一起,一点一点地改变着阿里的今天和未来。