埃德蒙顿挖龙记

河狸先生带来的城市

在五分的加元硬币上,有一面镌刻着当地的特有动物。它们孜孜不倦地啃倒成片的大树,截断水流形成小水坝,最后建造出数英亩的水坝,这就是自然界“水坝工程师”——河狸先生。在水坝形成过程中,鱼群来了,水鸟到了,一个小自然生态成形,更有甚者,一个未来人类都市也在此起步。每当河水泛滥,不少水坝难逃厄运,有时还会随之形成更大水流席卷下游,原本躲藏在河岸深处的史前动物,也在此刻苏醒了……

早在17世纪,恰是这些河狸先生们吸引了成群结队的欧洲探险家和商人来到北美大陆。当时的欧洲,河狸的皮毛代表着时尚尊贵,大凡有点身份的人都想弄一顶河狸皮做的帽子戴戴。就在欧洲的河狸被追杀得行将绝迹之时,美洲出产河狸的消息传了过来,点燃了冒险家大发横财的希望之火。

起初是加拿大西北公司(North West Company)在距美加边界560公里处的北萨斯喀砌温河的河岸上建立了控制北方的堡垒与驿站,以保护河狸等皮草贸易。同年,加拿大最古老的公司,哈德孙海湾公司(Hudson's Bay Company)也在附近设立了一个与之竞争的节点。这就是埃德蒙顿市的雏形,一个北美大陆上最靠北的大城市从此起步了。

如今的埃德蒙顿市早已脱胎换骨,成为阿尔伯塔省省会,它更是加拿大最重要的石油城市之一。在20世纪40年代,石油的发现给艾德蒙顿带来了滚滚的财源,使其从一个农产品集散地一跃成为全加富庶地区之一。此外,埃德蒙顿还是有名的“庆典之城”,每年至少有约三十个不同的节庆,这估计是略显偏僻的地理位置激发了当地的人们自娱自乐的创造力和乐观精神。

莫先生踏雪寻龙

埃德蒙顿市的阿尔伯塔大学成立于1908年,是加拿大一流的研究型大学之一,而本校的古生物专业更是在整个加国无人出其右,名列北美前茅。但象牙塔中的古生物学者们却从没想到,他们环球猎龙近百年,自己的老巢根本就是一座建在恐龙背上的城市。

揭开这个秘密的是一位业余化石猎人—丹奈克·莫德岑斯吉(Danek Mozdzenski)。莫先生首次触电化石只有两岁。是年,他那波兰籍的父亲常带着他和另两个孩子去埃德蒙顿郊外,在环绕城市的森林里,发掘北萨斯喀彻温河的自然历史。有一次他们找到了木化石,“父亲给我看木化石,那东西能保存下来真的很棒,看起来是那么永恒且完美。木头上保留了木细胞和年轮结构,上面带着艳丽的颜色。想像一下,一样原本易腐、易碎的东西能完整地保存千百万年,想想就觉得奇妙。”

从此,莫先生开始对化石情有独钟。10岁的时候,他已成为了一名知识相当丰富的业余古生物学爱好者。而他成年后的主业也发挥得非常出色,不久便成为该国著名的雕刻家,其青铜人物雕像作品在渥太华、埃德蒙顿等城市都能见到。

到了上世纪80年代,莫先生来到埃德蒙顿西南边界不远的白泥溪(Whitemud Creek)流域挖掘。这个区域的年代是晚白垩世,地质上属于埃德蒙顿群马蹄谷组(Horseshoe Canyon Formation),埃德蒙顿群的厚度达400米,而马蹄谷组就占据了其中的2/3以上。莫先生几乎一有空暇就到白泥山谷搜寻。他不断发现一些化石碎块,但期望中的大发现却一直没有出现,这个困局直到1988年的冬天才有了突破。

那是一个深冬的礼拜天。加拿大的冬天是漫长的,往往从11月就开始下雪,到次年4月甚至5月才冰雪消融。在长达半年的寒冷日子里常常是冰雪交加,一夜之间可降雪两三英尺厚。所以,这种天气绝非寻找化石的好日子,但此前已经几个星期没能出去寻找化石,莫先生再也按捺不住了。

“那天天气阴沉,我和妻子贝克尔(Dallas Becker)及外甥女哈钦森(Mia Hutchinson)一道去探寻。路面都已结冰,但由于河岸陡峭,雪花很难附着,所以还有地表露在外面。不一会儿,我就看到一块发黄的的异常物体。我径直向它走去,天呐,那竟然是鸭嘴龙的尾巴!一条保存完整的尾巴化石!我的经验告诉自己,这里还将会有一副完整的骨骼。因为一旦你发现关节相连的化石,那发现整副骨骼的运气就会来了!”

果然,莫先生又在附近发现了鸭嘴龙的脊椎骨、阿尔伯塔龙的牙齿等化石。莫先生坚信自己已经发现了令古生物学家期待的东西。第二天,他联系了皇家泰瑞尔博物馆(Royal Tyrrell Museum)的柯里馆长(Dr. Philip J. Currie)。该馆位于德兰赫勒市,是全加最大的恐龙博物馆。柯里对他的发现很感兴趣,同意派人去鉴定化石。次年,莫先生带着博物馆的小型队伍作了简单的挖掘,虽有发现,但并不夺目。而且,随着恐龙博物馆对外合作的增多,在随后的15年里,此地无人问津,这让莫先生非常失望。

15年后,两件事情的发生终于让此地受到天神的眷顾。首先是著名慈善家麦克塔格特(Sandy A. Mactaggart)先生买下了白泥溪化石点一带的土地赠予给阿尔伯塔大学,以做研究与教学用。二是柯里被挖角到阿尔伯塔大学任教,这位全球最权威的恐龙学者之一,更是经验丰富的恐龙猎人终于有时间来关注自己家门口的化石点了。

柯里教授手把手教你挖恐龙

莫先生发现的化石点如今被命名为丹奈克骨床(Danek Bone Bed),地质年代距今7000万年。此地的挖掘常年由英国石油公司(British Petroleum Company,BP)加拿大分公司资助,条件是他们的员工每年可以来体验挖掘,这是一种“贵族式”的福利。

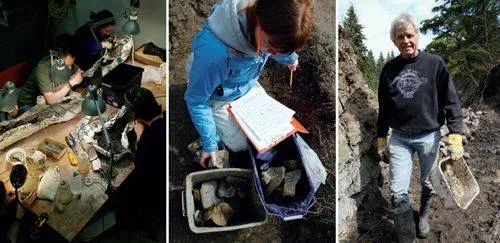

为冬季入学的古生物博士研究生,导师柯里安排我协助他带领一小队生物系、地质系本科生以及志愿者,在暑假学习正规的古生物挖掘过程。我虽然在中国也有很长时间的挖掘经验,但欧美的规范挖掘流程还是第一次全程接触。

现在就让我们加入阿尔伯塔大学的恐龙考察队,来到丹奈克骨床,看看古生物学者是怎么作业的。

首先,我们要收集采集地点的文献资料,充分了解采集地点的地质、古生物方面的资料,熟悉前人的研究成果,这个功课一定要做得扎实。然后给皮卡车加满油,背上小背囊,装上野外笔记本、照相机、GPS、地图、地质图、指南针;戴上个人防护的护目镜和手套;还有粗挖掘用的十字镐、铁锤、凿子、ESTWING专业地质锤(分为尖头与平头);细挖掘用的毛刷、镘刀(分为尖头与平头)、牙科剔针、Vinac(一种保护剂)、吸管等。然后出发吧!

通往化石点的小路平时被封闭,埃德蒙顿市政钉上了机动车禁止通行、狗须拴控的牌子。但最醒目的还是麦克塔格特禁猎区(Mactaggart Sanctuary)的大字招牌,这是为了向出大价钱买地的麦先生致敬。托麦先生的福,此地的动物也一片安乐。在我们挖掘的时候,不断有河狸、麝鼠、松鼠、大雁、绿头鸭前来探班。

化石挖掘最令公众好奇的可能要属“为什么是这里”,乍一想也很奇妙。单说1988年,莫先生发现几块骨头之后,他该如何确立骨床的挖掘范围?这可归功于地质学的成功运用。化石猎人会根据化石产出的层位,在可能延伸的方向深挖探槽,这并非为了采集化石,而是就此来确定未来可能挖掘的区域。该骨床目前的预计约长65米,宽七米,这样的范围并不算太大,相比之下,国内的自贡、诸城等地的范围可能达上千平方米。

有趣的是,此地的挖掘并非闷头往前直线挖掘,而是选择在不同点往下挖掘。这样可以更有的放矢了解骨床中化石的丰度。今年也是如此,我们从去年的化石坑往远处发展,所以前几天都忙于清除化石层上方的覆土。加国深入人心的环保意识在挖掘中体现得淋漓尽致,在倾倒废土和清除覆土上方,甚至运送废土路线上的本地植物都被移植到河岸,入侵物种则被消灭掉。

从覆土往下挖掘,路过植物根系的地盘,就到达厚一米左右的砾石层,此时已经有零星化石的出现。有趣的是,香港来的李同学还发现了一片北美野牛的头骨碎块,这“证据”要是落到神创论手中就是个大事件了。恐龙和野牛生活在同一时代?要知道它们之间原本有着几千万年的“时差”。但真正的事实不过是:野牛脑袋几千年前被冲积到此地,并幸运地保存了下来。

“我的天呐!”在清理时,我意外被眼前一小块亮晶晶的化石晃了眼睛,上手一看,竟是肉食龙的小牙齿!晃眼是化石的珐琅质(牙冠表层的半透明硬组织,十分坚硬,洛氏硬度仅次于钻石)在作怪。“从形态上属于阿尔伯塔龙,可能是颊边上的替换齿。”柯里告诉我,辨别肉食龙牙齿的要点,在于其弯刀形的外形,以及边缘密布的锯齿。肉食龙的发现为大伙注入了一针强心剂。

当恐龙化石开始逐渐暴露在地面之后,我们首先要根据埋藏位置判断一下:看看眼前的化石究竟是局部的几块碎渣子,还是有可能是完整骨骼的冰山一角。确定目标后就开始清理化石周围的浮土,待到清理到化石附近的时候,我们会全体卧倒,“五体投地”,借助毛刷、剔针来小心翼翼接近化石,同时不断用Vinac浇洒在化石上,防止化石崩裂。

进入化石层之后,最开始时会有椎体的集中发现。鸭嘴龙类的椎体很有意思,很像个烟灰缸,圆圆的,带有些内凹。这些椎体并没有保存神经弓、神经棘,甚至连小小前关节突都没有。“这是因为骨骼被水流冲动,不断与砾石相互撞击,突出的结构都被击毁。”柯里为大伙解释。果不其然,从第十天开始,在化石点边缘一处碎骨骼集中的区域。我一口气就挖出四五个前关节突。而在同时作业的另一个化石坑,椎体则相对完整。

等化石群暴露到一定规模之后,挖掘告一段落之后,则需要用网格板绘制埋藏图,这是非常重要的工作。化石被定位,画出轮廓,指明具体骨骼、编号。小件化石编号后便可以取出,简单清扫之后,用记号笔在化石上写下编号。大件化石就要用麻布片与石膏把化石包裹起来,称为“皮劳克”。“皮劳克”能很好地保护化石,让化石安全抵达大学的化石修理室。而余下的工作就托付给化石修理室的化石刀客们。我们看到的那些精美的恐龙化石都全赖有刀客的精细修理。修理后的化石就交给古生物学家研究,很快就与世人见面了。

幸福暴龙,菜色齐聚首

丹奈克骨床目前已经发现了至少包括暴龙类的阿尔伯塔龙(Albertosaurus),驰龙类的蜥鸟盗龙(Saurornitholestes)和鸭嘴龙类的埃德蒙顿龙(Edmontosaurus)和栉龙(Saurolophus)。

其中的阿尔伯塔龙属于早期暴龙类,比我们熟悉的暴龙要早800万年就横行于天下。它的成年个体体长九米,少数能达11米,体重约三吨。作为大型掠食性恐龙,阿尔伯塔龙处于当时生态系统食物链的顶端,它双足行走,用粗壮的尾部保持头部及身躯的平衡,并顶着长达一米的硕大脑袋,超过60颗香蕉形大牙,以及只有两根手指的小型前肢。

目前已有超过三十块的阿尔伯塔龙化石被发现,其中仅在干岛骨床就同时发现了22块阿尔伯塔龙化石!该骨床的这群阿尔伯塔龙中,一只非常年老,八只位于17岁到23岁之间的成年个体,七只为12到16岁间的亚成年个体,剩下六只则是两岁到11岁间的幼年个体。柯里据此推测它们为群体活动,并会合作捕猎。有趣的是,经测量,亚成年的阿尔伯塔龙的脚部比例与似鸟龙类相近,后者则是跑得最快的恐龙,时速高达60公里。可见年轻的阿尔伯塔龙可能比它们的猎物跑得更快,或者一样快;成年阿尔伯塔龙受体重的牵绊,速度会下降到25至30公里/每小时。柯里认为亚成年个体的生活方式可能与成年个体不同,并占据成年阿尔伯塔龙与小型兽脚类恐龙之间的生态位。他甚至推论:年轻的恐龙群驱赶猎物以供成年的恐龙猎食!现生的幼年科莫多龙也有类似的生活方式,科莫多龙的幼体在成为岛上的优势掠食者前,都是食虫性。但是由于化石记录提供的资料有限,这个假说还难去证实。

丹奈克骨床目前还没有发现完整的阿尔伯塔龙化石,出现的仅仅是牙齿以及另外一些碎片。牙齿的频繁出现是因为阿尔伯塔龙的牙齿在一年半至两年的时间内会替换一次,和小孩子换牙一样,最初也是牙齿松动,新牙生长,最终顶出来。

小型的肉食性恐龙则是土狼般大小的蜥鸟盗龙,其身长约1.8米。如同其他的驰龙类恐龙,蜥鸟盗龙的第二趾拥有长、弯曲、镰刀状的“杀手爪”。蜥鸟盗龙的食性断然是肉食性,但具体的食谱与生活方式我们则所知有限。“多年前,我曾经在风神翼龙(翼龙类)的骨骼化石里发现了一枚嵌入的蜥鸟盗龙牙齿,这表明蜥鸟盗龙的食谱也包括翼龙的尸体呢!”柯里介绍说。

作为阿尔伯塔龙和蜥鸟盗龙的猎物,埃德蒙顿龙体长达13米,体重约四吨,是最大的鸭嘴龙类之一。如同其他鸭嘴龙类一样,埃德蒙顿龙的头部前部平坦、宽广,喙部就像鸭子的嘴。它只有上颌骨与齿骨具有牙齿,每六颗牙齿构成一个齿系,每块上颌骨有51至53列齿系,每块齿骨则有48至49列齿系,掐指一算,这种恐龙至少有1272颗牙齿!这还是相当保守的估计,更夸张的个体可能约2000颗。

埃德蒙顿龙可能是世界上分布最广的恐龙,北至阿拉斯加州,南到科罗拉多州,其中包含北极区。2008年,我的师兄贝尔(Phil R. Bell)等学者提出这种恐龙可能具有迁徙过冬的习性,数量可达数万只的埃德蒙顿龙可能会以2~10公里的时速迁徙2600公里的路程。

在15天的挖掘中,我们从丹奈克骨床发掘了大约3~4只不同大小的埃德蒙顿龙,它们的遗骸横七竖八地交杂在一起,其中还夹杂着另外一些栉龙的骨骼。栉龙是埃德蒙顿龙的邻居,它同样属于鸭嘴龙类,体长9.8米以上,脑袋长约一米,体重约1.9吨。其显眼的特征是头颅后方有着长约15厘米的尖状脊冠,这个奇怪的构造有着多种解释。最初的研究者布朗(Barnum Brown)认为,这个脊冠与变色龙的头饰相似,可以提供肌肉附着;道森(Peter Dodson)认为,这可用于性别的识别上;霍普森(James Hopson)进一步提出,脊冠除了起同类之间视觉识别的作用之外,还可以当做共鸣器使用,理由是其鼻孔上方可能有坑坑洼洼的皮肤皱褶。

这两种鸭嘴龙类此前也曾在著名的德兰赫勒恶地(也位于阿尔伯塔省,距美国蒙大拿州边界约322公里处,同样有近百年的恐龙挖掘历史)发现过。此前我们曾认为,埃德蒙顿龙生存于接近岸边的环境,而栉龙则生存于较内陆的环境,所以通常不会在一个地点同时发现埃德蒙顿龙与栉龙的化石。但丹奈克骨床的新发现表明,这两种食草动物竟然在同一时间一起生活过。这就幸福了阿尔伯塔龙,这样它就不用天天只有埃德蒙顿龙佐餐而倍感腻味了。

“在未来的几十年内,我们会一直细致地挖掘丹奈克骨床,力求揭开这几种恐龙之间的更多联系。”柯里一边给最后一个“皮劳克”写上编号,一边对我说,“这可是世界上惟一一个位于市区的恐龙化石骨床,我们要对得起自己足下的恐龙们呢!”

Tips:

我们该如何分辨化石?

这里说几个最简单的鉴别方法。

第一招,形状。化石应该是有骨头形状的,有血管的纹路,而石头没有;

第二招,味道。用舌头舔一下石头的断面,如果味道苦涩而有点黏,就是化石;

第三招,颜色。绝大部分石头的颜色比化石浅。

何谓搜寻化石的正确地点与正确时间?

所谓正确的地点,是要去对采集地点。一般来说,在断崖、冲沟、山坡、荒漠这些植被很少的地方,会比较容易发现。

正确的时间,则是要利用一些自然因素。在风暴后的戈壁沙漠、大雨后的小丘陵,都是寻找化石的最佳时机。

科普杂志推荐:

现代的Geek含义虽然与过去有所不同,但大多还是相似的.现在Geek更多有一种追求尖端技术与时尚潮流.总之是一群以技术与时尚为生命意义的人,这群人不分性别,不分年龄,共同的战斗在尖端技术与世界时尚风潮的前线,共同为现代的电子化社会文化做出自己的贡献. 《微型计算机·极客》(MCG)是传播科技知识、推广Geek文化的时尚杂志。这本《MCG》杂志将从大众的日常生活出发,深度挖掘大众身边的蕴含的科技信息,并以最现代,最流行的方式呈现给大众,满足大众越来越来越高的知识需求欲望。让你成为一个想把身边发生的一切事物都探寻个究竟的大师级极客。

Ipad应用推荐:

知乎周刊

知乎,一个创造和分享优质内容的知识社区,中国社交问答网站的先行者。知乎周刊,是知乎每周沉淀下来的内容精选,加入了杂志阅读的设计和创意。在知乎周刊,与微软、腾讯等庞然大物企业有关的故事,集成“大公司”;一些生僻但有价值的问题,被编成“冷知识”;有些一直存在,基本上不能给出确切答案,却在知乎上找到新视角的问题,我们称之为“老大难”;还有关于时事热点的“热辩论”、“深分析”,以及关于健康、两性、心理、城市的“蓝生活”。知乎周刊并非知乎的ipad客户端,而是幸福科技出品的一个阅读类App,让知识分享更有形式感和收藏价值。

OUTDOOR:您如何看待科学青年的旅行方式呢?

邢立达:这一类人群有他们自己的科学兴趣点,科学青年在旅行中可以获得比普通旅行者更多的知识和信息量,这也为旅行探险赋予了更多本质更深层次的内涵。

OUTDOOR:作为一个普通的旅行者,如何留意身边可能出现的化石呢?需要什么工具以及必要的知识呢?

邢立达:化石一般出现在雨后的冲沟,路边岩层的断面,古今中外的化石基本都这样发现的,只要你有这个心思,加上合适的岩性(沉积岩),多观察就可以发现。当然,如果你能事先了解该地区以往的化石记录会更好。工具无非就是地质锤。

值得说明的是,私人挖掘脊椎动物化石目前不是恰当的行为,有违最新的国家法规。发现大型的化石首先要汇报给国土部门或科研院校。

OUTDOOR:在中国哪些地区容易发现化石呢?

邢立达:如果是恐龙化石,其实除了福建与海南,其他省份都有发现。而无脊椎动物化石、植物化石,就非常多了,但主要是这些年城市化太快,很多化石点被有意无意破坏了。比如在广州闹市区就出土过恐龙蛋,青岛即墨一个小区工地就发现过几千个恐龙足迹。