周汝昌 痴情方许说红楼

“万派归源,可以说周先生的红学研究是中华文化的一种学术实现。那么这种中华文化的精义又是什么?这种‘中华文化的异彩’就是‘正邪两赋’,就是‘痴’。而周先生的红学研究,也正好十分有趣地体现了这种‘痴’,所谓‘风雨如晦,鸡鸣不已;锋镝犹加,痴情未已’。有了这种‘痴’,才一往情深,才无怨无悔,才生慧心,具慧眼,成慧业,造就出了一代红学大师。”2001年10月18日,梁归智为周汝昌的著作《红楼小讲》撰写序言,以这一段话做结束语。今年,梁先生又在《红学:周汝昌留下了什么?我们继承什么?》一文中再次强调了这段话。

周汝昌先生1918年生于天津,字禹言、号敏庵,后改字玉言,别署解味道人,曾用笔名念述、苍禹、雪羲、顾研、玉工、石武、玉青、师言、茶客等。他是我国最负盛名的红学家,也是资深古典文学研究家、诗人、书法家,有60多部学术著作问世,其代表作《红楼梦新证》,是红学史上具有开创和划时代意义的重要著作。2012年5月31日凌晨在北京逝世,享年95岁。

一生做曹雪芹的“神瑛侍者”

周汝昌先生凌晨在睡梦中平静离世。那天,梁归智接到一些红迷的电话,求证消息的真实性,他赶忙发手机信息给周汝昌之子周建临询问,在证实了这一消息后,悲恸不已,当晚在博客上录入一联史湘云《对菊》中的诗句:“数去更无君傲世,看来惟有我知音。”为周先生送行。翌日,又作了一首七言律诗,表达对周汝老的深切怀念:“白玉楼成帝驰召,惊飞梦笔海棠夭。功奇探佚君知我,业在尊红犬辨貂。凤羽明朝惜美剑,龙吟子夜悟韶箫。葬花芒种真缘巧?仰首双星万古骄!”他让在北京工作的儿子送去花篮,上面的挽联写的就是博客上那两句史湘云的诗句,这里的“傲世”和“知音”,既指周汝昌对曹雪芹的崇拜,也双关梁归智对周老的知己之感。

1980年,梁归智还在山西大学中文系读研究生时,即撰写了一篇论文《史湘云嫁贾宝玉说》。他怀着对著名红学家周汝昌的崇敬之情,把论文寄给周先生,由于地址不明,经过两次投递的曲折,费时两个多月,文章才到达周汝昌手中。正当梁归智翘首期盼之际,周汝昌先生的回信飘然而至——“拆阅时心情十分激动,尤其读到信中‘见所论,不胜欣喜。我们的看法是不谋而合的。’这些话语,更是大喜过望。待到喜悦之心潮趋于平静,才再细细揣摩信中另一些话:‘事忙不堪言,又目坏已甚,困难很大’而仍然‘尽可能地尽先粗阅了一下’,‘个别处,论证似嫌简略,但好处是要言不烦’……”很长时间过去了,梁归智对于第一次收到周先生信时的情景仍然记忆犹新。

“作为一个刚从十余年的人间炼狱挣扎奋头出来(1966年,文革爆发,正在上高中的梁归智成为千千万万上山下乡中的一员。直到恢复高考,考入山西大学读研)正在求学读书的研究生来说,得到一位著名老专家这样一封意殷殷语谆谆的信,确实是获得了一种精神动力。思绪本已是春蚕破茧丝丝抽动,这一下更如放开了大闸,鞭策了骏马,一头扎进探讨《红楼梦》八十回后佚文的研究之中,焚膏继晷地干起来。论文一篇篇写出来,又一篇篇寄出去,周先生的‘鸿雁’也一封封地飞过来。从第二封信起,对我的称谓已经从第一封的连姓带名称‘同志’改为只书名而称‘学友’。”在《周汝昌红学五十年》这篇文章中,梁归智写下了彼时激动的心情。很快,周先生的第二封信又接踵而来。二人从此鱼雁不断,持续多年,互相交流讨论,切磋红学,“检点箧中各种简札,周汝昌先生的信独多,已有七八十封之数,超过了任何一位师友来鸿。”

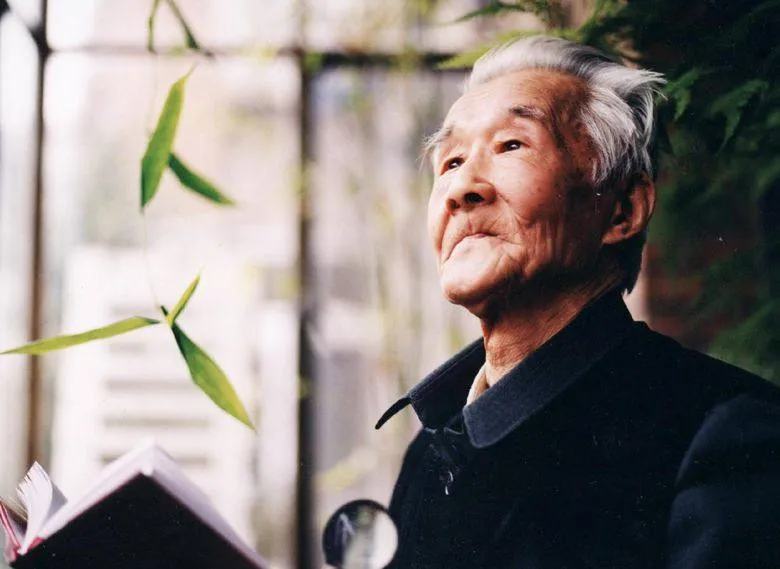

梁归智曾这样记述和周汝昌的首次拜谒:“第一次见周先生,乃1981年夏秋之际去北京,专程到周府拜谒,幸遇邓庆佑先生,相谈甚欢,始知周宅在南竹竿胡同某号。邓先生且送余出王府大门,为指明路向焉。南竹竿胡同113号,见周先生正于廊下负暄执卷坐读也。”

梁归智记得很清楚:时间已到午后,周先生坐在古色古香的居室门外花廊下,坐着凿花雕空的仿古式高瓷凳,旁边是瓷桌,手执一卷线装书,正凝神阅读,那形象颇有一点古代书生的风范。梁归智说自己“生性比较拘谨,初见周先生当然也是‘执弟子礼’的,不可能过分‘脱略形迹’,记得带了一瓶山西的酒去”。

1983年,在南京召开的纪念曹雪芹逝世二百二十周年的讨论会,梁归智受邀参加,第二次见到了周先生。“那一次参观大行宫小学——曹家西园遗址,宋谋瑒先生在现场拾了一块老砖给周先生带回了北京,周、宋两先生都写了诗,记得周先生有一句诗是‘残砖一片君能惠’”。会议结束后梁归智写了一组七言绝句寄给周先生,其中两句是“小卒过河发妄语,痴情方许说红楼”。

此后是更频繁的书信往来。其中有一封,梁归智认为颇具有代表性。现摘录段落如下:

今日原是到一处饭店开《红楼》学刊之编委会,因身体未全复,发完了言也不愿去享大餐,就告辞回“府”了。加上下午会客人费精神……但还不顾疲乏地、艰难地阅读了你的论文。这是傻事,也是痴情。平生不自“爱惜”精力,不知“保养”如此。

论文好极了,我说不尽的高兴。我多年内心有此愿望,从最根本的问题上讲一讲这个重大课题。但有心无力。去年“学刊”索稿,我仅能从“妇女观”的角度来衡量原著与续书,写成一文。那实在浅多了。今睹新作,无比快慰,今夜恐又应喜而不寐。从今日一般水平说,有些同志读了也未必“震动”。曲高和寡,自古为然,虽不免增叹,然亦不必担忧。天下士,高具眼者又何限,……但我说的“和寡”,是指“现有的”红界中人耳。俟稍强,或当以诗题之。

这封写于1984年2月24夜的信,梁归智说颇有典型意义,因为从里面可以看出周先生好几个方面的特点:“第一,他绝不是一个单纯的所谓‘考证派’,而是对理论思维极富兴趣和敏感,深知理论思辨在红学研究中非常重要,也是解决‘根本的问题’的。第二,他对于真正有水平有道德的人非常尊敬,绝不以名位、地域等外在的东西作为衡量标准,绝不拿‘京都名学者’、‘中央机构大专家’的架子。第三,他对于自己暂时的不足之处毫不掩饰,而是深自反省,见贤思齐。第四,他对于‘现有的’红学界中人估其斤两,颇有‘知人之明’。第五,他对‘曲高和寡’的历史真实有正确的了解和深沉的感慨。第六,他对自己所欣赏的后辈也不是一味地‘溢美’‘捧杀’,而是不客气地指出其需要改进的地方,即使是微末之处也不放过。”

梁归智在周先生去世后接受媒体采访时说:“他为人很率真。有些人把他想象得很狡猾,这是误解。他性情天真,对后辈们都热情无私地支持和帮助。”很多次,梁归智都提到周老先生的“痴”。他说,在学术研究中,周汝昌是孤独的,但一生痴情不改。围绕周汝昌有诸多非议,有学术争端,也有派性纠纷,但这些都无法阻止他在《红楼梦》世界中的探索。著名文艺理论家刘再复,为第二版的《周汝昌传》写了序,其中说:周先生原来就是一个贾宝玉,一个贾宝玉式的赤子,一个贾宝玉式的婴儿,一个贾宝玉式的痴人,一个“真真国”里的真真人。难怪他一生都做曹雪芹这一伟大“神瑛”的赤诚痴心“侍者”……周汝昌研究《红楼梦》,只是凭着一颗天赋以诗才、哲思、史识的心灵,在搜集的大量史料和小说文本之间游曳感受,与作者曹雪芹作心魂的交流,这样得来的所感所见,自然与那些在新旧教条笼罩下的研究者大为不同。周先生用的“天赋的心灵”去和曹雪芹交流,以心传心,以心发现心。

“一介书生总性呆,也缘奇事见微怀。岂同春梦随云散,彩线金针绣得来。”又诗曰:“聪明灵秀切吾师,一卷《红楼梦》触百思。此是中华真命脉,神明文哲史兼诗。”周汝昌作的这两首诗,道出了他一生与《红楼梦》之缘。

孤独的“学术斗士”

2012年3月,周老先生与梁归智作了最后一次唱和诗。3月9日,周先生写给梁归智一首诗:“得酬宏愿苦犹甘,六部奇书一手编。午夜箫传真善美,干霄剑指丑凶奸。”2012年3月22日,梁归智奉和:“还泪宁知露苦甘,奇书寰宇慨残编。谁研诗悟哲思学?青史铿锵辨伪奸。”

这两首诗透露出学术界的一些复杂生态。周汝昌成名很早,五十年代已是红学界数一数二的大学者,为什么却总是对“名家”、“势力”耿耿于怀呢?在给梁归智的第一封早期信札中,已经有这样话:“只要抱着探求真理的精神和志愿,应该这样努力研讨,无所‘畏惧’。”

梁归智又曾经这样说:“后来和周先生的墨缘深了,我更深深感到他有一种极为深刻的孤独感,这种孤独感不是由于年老,没有随着知名度的越来越高而有所缓解,政治环境的影响似乎也非主要原因,而是一种学术境界的孤独感。这种强劲的压力和压抑—— 来自‘名家’和‘势力’,他们以‘集体’和‘群众’的名义‘挟天子以令诸侯’。周汝昌因此实在地承继了曹雪芹‘谁解其中味’的历史性孤独感。他被迫地成了‘斗士’——为坚持和维护自已的学术见解而展开了韧性的、几乎是毕生的‘战斗’。”

2011年发表于《黄河》杂志的一篇文章中,梁归智又这样说:周汝昌不是政治斗士,也有别于鲁迅那样的“思想斗士”,而是“学术斗士”, “思想”以一种非常专门的“学术”形式出现。这种“学术”里面隐藏着关乎中华民族灵魂品质和精神境界的大问题,却因“学术”的坚硬外壳而与大众隔离甚远,孤独感因此也就格外深享邃。“两间余一卒,荷戟独仿徨。”鲁迅的孤独毕竟还是直面社会和人生的,周汝昌的孤独却幽闭在“学术”的围墙之内,他的活动场地更专深,也就更窄仄,孤独感自然也就更强烈。这真算得是一种奇遇,在中国历史上,不说绝无仅有,也是很罕见的文化现像。

但就是在这样逼仄的环境中,周汝昌还是走出了红学研究的新路径。1987版电视剧《红楼梦》编剧周岭这样评价周汝昌:“我觉得周老他不是承前启后的作用,而是开拓性的,筚路褴褛、空前绝后。在他之前,很多很多红学研究是零碎的、不系统的,很多人认为第一个系统的是胡适,但胡适不是专一研究红学的,而且并未深入下去,他主要是把治经的方法引入红学研究,这是他最大的贡献。真正深入下去做了巨大贡献的是周先生,《红楼梦新证》承接胡适的研究,但比胡适的成果要多得多。在此之后的红学研究,都是在这本书的基础上开展的,或者至少是受了一些启发……”

梁归智感慨说,曹雪芹痴,用10年写《红楼梦》,周汝昌更痴,用60年研究曹雪芹和《红楼梦》。痴人之间性情和心灵,自然相知相通。周汝昌确是曹雪芹的旷世知音。大师已逝,余韵悠长,其成就,学养,风骨,魂魄,像永不熄灭的明灯,将永远照耀着后来的学人。“他强调研究感悟及本位研究,其特色凤毛麟角,继任者少有做到这点,甚至完全无法理解何为‘本位’。他的去世,是一种损失。”梁归智如是说。

责任编辑 董颖