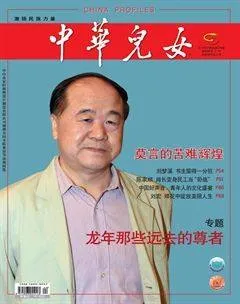

莫言 诺贝尔奖得主的苦难辉煌

2012年10月11日晚上7时(北京时间),瑞典诺贝尔奖评审委员会在斯德哥尔摩宣布,将2012年诺贝尔文学奖授予中国作家莫言。消息传来,中国文坛沸腾了,“恭喜莫言”的声音四起,“MO”也迅速成为全球各大媒体的头条热词。

诺贝尔文学奖评审委员会在第一时间对这首位问鼎诺奖的中国大陆本土作家进行了约7分钟的连线采访。对方问:“您会用什么样的方式庆祝获奖?”温和厚道的莫言笑了笑,答:“也没什么庆祝的,我会和家人在一起包一顿饺子吃。因为我最喜欢吃的是饺子。”

我的故乡和我的文学是密切相关的

莫言 “关切现实与灵魂深处的痛”

谢了顶的莫言,没有窄腰而只有肥臀的线条。在媒体公开莫言获诺贝尔文学奖前20分钟,瑞典文学院常务秘书彼得·恩隆德电话正在山东高密的家中吃晚饭的莫言,这时他才获悉自己获奖,反应是“overjoyed and scared(惊喜并惶恐)”,微微地点了点脑袋、晃了晃身子。“(之前)没有太多的期待,因为我觉得这是一件很渺茫的事情。全世界有那么多优秀作家,中国也有很多优秀作家,一年只颁一次奖,只颁一个人,我觉得好像排了一个漫长的队伍一样。”

在中国当代文坛,莫言的写作特色十分鲜明。他受到拉美魔幻现实主义和美国南方作家福克纳等影响,吸收西方文学营养讲述中国乡土故事。同时,他始终一腔热血地关注当下现实,又十分清醒地认识到“作家要写灵魂深处最痛的地方”。

“高梁”缘来这样“红”

1988年,电影《红高粱》获得西柏林国际电影节金熊奖,引起世界对中国电影的关注。“当时,我在高密东北乡的一个供销社仓库里写作,我一个堂弟跑来,摇晃着一张报纸对我大声喊叫:‘《红高粱西行》!《人民日报》整整一版!’”小说《红高粱》被张艺谋改编成电影后取得的巨大成功,使得莫言成为当时最炙手可热的作家。

《红高粱》创作始于1985年。一次,总政在北京西直门招待所举行军事文学创作座谈会。一批老作家忧心忡忡地说:“苏联卫国战争只打了4年,可是描写卫国战争的优秀作品一批又一批。我们中国有这么长的新民主主义革命史,28年的战争历史,解放以后有这样那样的边境战争,为什么我们写不出自己的伟大的军事文学作品?眼看着我们就写不动了,而青年作家又没有经历过战争,怎么办呀!”

怎么办?莫言接过话头,说:“我们虽然没有经历过战争,但参加过演习;我们虽然没有打过鬼子、杀过人,但在家不还杀过猪、宰过鸡,咋就写不出来呢?放心吧,我们不是吃白饭的。”当场就把老人家顶了回去。一位著名的老作家显然生气了,站起来斥责莫言说:“年轻人呀,别太狂妄!”

理论解决不了的问题,只好交给创作了。莫言说,当时就憋了一股气,非要写几部战争小说给他们看看。于是,便有了《红高粱》、《奇死》等一系列战争小说。

在距离莫言老家东北方向10多里地的孙家口村,有一座石桥。莫言小时候听村里老人讲过游击队在这里伏击日本汽车队的故事,游击队于1938年在这座桥南边组织了一次伏击战,打死了39名日本鬼子,其中有日本板垣师团中岗弥高中将,受到当时国民政府的通令嘉奖。《红高粱》作品中详细描写了这次伏击战。

“《红高粱》大概就写了一个星期,草稿就出来了,然后一边抄一边改又用了一个星期,累计起来一共是两周。写完了以后我心里很不踏实,因为当时军艺有个很好的习惯,就是一旦作品出来以后同学们之间会互相交流看作品。当时我的《红高粱》也给几个比较要好的同学看了,他们的反映比较差,说《红高粱》还不如《透明的红萝卜》好。”于是,当年莫言就想,可能是走得太远了,但是后来这部小说的火爆程度出乎他的意料。

1986年,莫言把《红高粱》电影版权以800元卖给了当时的摄影师张艺谋。“那时候国家有规定的,小说改编电影的费用叫做‘电影版权费’,法定是800元,无论好坏都是800块。事实上当时我对这个事情好像也不太了解,我就一门心思闷头写小说了。还是一个朋友问我说知道张艺谋吗?我说知道啊!这个朋友说,他现在想改行当导演,就看中了你这个《红高粱》,希望能把《红高粱》拍成电影。当时听后我就觉得这是很好的事情,所以后来我们就见面谈了谈,谈得非常简单,连房子都没进,就在走廊里聊了聊。”当年,穿着像个农民的张艺谋挤着公车去找莫言,还挤破了脚趾。莫言感动于张艺谋的执著,痛快地答应让他把《红高粱》改编成电影。电影由姜文、巩俐主演。电影里,余占螯在红高粱地里拦路打劫戴凤莲,这场戏就在莫言的家乡取景拍摄。

《红高粱》公映后震惊影坛,成为中国第一部走出国门并荣获国际A级电影节大奖的影片,也让更多人知道了作家莫言。

文学没有配方

军艺毕业后,莫言被分配到总参政治部文化部。1995年春天,莫言花83天完成了他最具争议的作品《丰乳肥臀》。“1993年母亲去世之后,我一直想写一部关于母亲、生殖、大地的厚重小说,《丰乳肥臀》写完以后觉得如释重负。”在《丰乳肥臀》的扉页上写着“献给母亲在天之灵”。

洋洋50万言的小说《丰乳肥臀》因内容尖锐而引起轩然大波。在他获得“大家文学奖”10万元奖金后,各种冷嘲热讽接踵而至,批判、挖苦源源不绝。但也有人说这是一部杰作。对于争议,莫言曾说:“我觉得你可以不看我所有的作品,但如果要了解我的文学世界,你应该看看《丰乳肥臀》。”

来到这个世界,莫言睁眼见到的第一个人,不是母亲,也不是父亲,而是自己的姑姑。在莫言老家高密,姑姑在过去几十年里一直是当地家喻户晓的接生婆。经她双手来到这个世界的婴儿,既有跟莫言年纪差不多的人,也有比莫言女儿还小的年轻人。“过去,我在一些中短篇小说里曾经提到过‘姑姑’这个人物,但都是一笔带过,长篇小说《蛙》里面,我比较多地把她作为一个正面人物来写。”

《蛙》以“书信体+话剧剧本”颠覆了小说惯常的结构,通过讲述一位乡村女医生的人生经历,反映了乡土中国60年的生育史,也揭示了当代中国知识分子灵魂深处的尴尬与矛盾。莫言说,用小说的方式塑造令人难忘的典型形象是自己的最高追求。

《蛙》是莫言蛰居3年出版的长篇小说。“酝酿的时间比较长,真正写作的时间比较短。我习惯长期思考,直到小说里的每个人物仿佛我身边的好朋友一样。当对他们的音容笑貌了然于心的时候,拿出来就可以写。”莫言过去的语言是狂欢的,在创作《蛙》时比较节制,尽量让语言朴素,让简朴的语言来表达惊心动魄的事件。

《蛙》曾被人指责,说小说中的日本人暗指日本作家大江健三郎,这是在讨好诺贝尔奖。对此,莫言表示:很多人说我是向洋人献媚,好像中国作家一个个都是被诺贝尔搞得坐立不安,今天去献媚,明天去示好,这怎么可能呢?你知道他喜欢什么?再一个难道文学有配方吗?我能知道吗?

站在人的角度写作

“从上个世纪80年代拿起笔来,我就非常明确一个观点,我是站在人的角度,写人的情感、人的命运,我的小说突破了阶级和政治的界限。”莫言认为,这次获奖是文学的胜利,是因为文学获得这个奖项。“如果读过我的书,就会知道,我对社会黑暗面的批判,是非常凌厉和严肃的。80年代写的《天堂蒜苔之歌》、《酒国》、《十三步》、《丰乳肥臀》都是站在人的立场上,对社会上的不公正现象,进行了毫不留情的批判。

与往年相似,诺贝尔评审委员会就本年度文学奖向媒体提供的新闻稿仅一页纸,实际内容仅两行文字。这段文字的核心内容涉及对莫言的评价,即这位中国作家“以魔幻现实主义融合民间故事、历史和现实”。

在与新闻稿同时发布的4页纸背景资料中,评审委员会提及莫言的个人信息,包括生长和成长环境、职业经历以及写作历程。

资料尤其提及,以家乡山东省高密为写作素材,莫言的长篇小说《红高粱家族》以二十世纪几十年为跨度,述及日本侵略军对作者家乡的占领。

莫言的“高密东北乡”,如福克纳笔下的“约克纳帕塔法”一样,成为一个奇特艺术世界。获诺奖后,莫言表达了对故乡的一往情深:“我的故乡和我的文学是密切相关的。”莫言十分钟爱故乡,视故土为“精神的根据地”,将自己对故土的爱恋化为艺术元素,这是莫言创作取得巨大成功的重要因素。

莫言一系列乡土作品充满“怀乡”、“怨乡”的复杂情感,被称为“寻根文学”作家。他曾提出“所有的文学都是乡土文学”的观点。“过去乡土文学只是指农村,现在看来是偏狭的,时代在发展,乡土的内涵也在变化。现在乡村在发生变化,乡村与城市的差别在缩小。另外乡土与故乡是同义词,每个人都有故乡,即便是我住在北京也和故乡有千丝万缕的联系。所有的文学都依赖乡土,荒郊野村是乡土,繁华都市也是另一种乡土。”

“我曾经对高密东北乡极端热爱,曾经对高密东北乡极端仇恨,长大后努力学习马克思主义,我终于悟到:高密东北乡无疑是地球上最美丽最丑陋、最超脱最世俗、最圣洁最龌龊、最英雄好汉最王八蛋、最能喝酒最能爱的地方。生存在这块土地上的我的父老乡亲们,喜食高粱,每年都大量种植。”这是莫言曾写下的一段文字。在50岁后,莫言越来越恋家,每年,他都要回到高密住上一段时间,寻找创作灵感。

有位作家说,莫言的小说都是从高密东北乡这条“破麻袋”里摸出来的。但莫言认为,正是这条“破麻袋”,让他的文字有了独有的风格,为他赢得了诺贝尔奖,“土,是我走向世界的一个重要原因。”

莫言创作及获奖年表

1981年 开始创作生涯,发表《枯河》、《秋水》、《民间音乐》等作品。

1986年 小说集《透明的红萝卜》由作家出版社出版。在《人民文学》第三期发表中篇小说《红高粱》。该作一发,引起轰动。随即发表系列中篇《高粱酒》、《高粱殡》、《狗道》、《奇死》,同时还发表中篇《筑路》,短篇小说《草鞋窨子》、《苍蝇、门牙》等。

1986年 毕业于解放军艺术学院文学系。

1991年 毕业于北京师范大学鲁迅文学院创作研究生班并获文艺学硕士学位。

1997年 以长篇小说《丰乳肥臀》夺得中国有史以来最高额的“大家文学奖”,获得高达十万元人民币的奖金。

1997年 脱离军界,转至地方报社《检察日报》工作,并为报社的影视部撰写连续剧剧本。

2000年 《红高粱家族》获亚洲周刊选为20世纪中文小说100强。

2001年 《檀香刑》获台湾联合报读书人年度文学类最佳书奖。

2001年6月4日受聘山东大学文学与新闻传播学院兼职教授。

2002年至今任山东大学文学与新闻传播学院中国现当代文学专业研究生导师。

2003年 《檀香刑》获第1届鼎钧双年文学奖。

2003年11月受聘为汕头大学文学院兼职教授。

2005年 《四十一炮》获第2届华语文学传媒大奖年度杰出成就奖。获香港公开大学荣誉文学博士学位。

2006年 出版第一部章回小说《生死疲劳》获福冈亚洲文化大奖。

2006年11月28日受聘为青岛理工大学客座教授。

2006年12月15日,第一届“中国作家富豪榜”重磅发布,莫言以十年345万元的版税收入,荣登作家富豪榜第20位,引发广泛关注。2007年9月11日,中国作家富豪榜创始人吴怀尧策划发起“中国作家实力榜”,由包括朱大可、谢有顺、陈晓明在内的十位文学评论家共选出了58名作家上榜,其中莫言以9票高居榜首,余华、史铁生、阿来和王安忆以6票同居次席。

2007年7月出版散文集《说吧,莫言》。这套书分为三卷,约100万字,全面展示了莫言的心路历程。

2008年 《生死疲劳》获第2届红楼梦奖首奖。

长篇小说《四十一炮》系第七届茅盾文学奖最终入围作品。

2008年11月8日,受聘为中国海洋大学文学与新闻传播学院驻校作家。

2009年12月,出版长篇小说《蛙》,创作手法别具一格,小说由四封长信和一部话剧构成,讲述了一个乡村妇产科医生的人生经历,表现一个时代的难和痛。

2011年8月,长篇小说《蛙》获第八届茅盾文学奖。

2011年11月,受聘为青岛科技大学客座教授。

2011年11月24日下午,中国作家协会第八届全国委员会第一次全体会议投票选出中国作协第八届全委会副主席,莫言当选副主席。

2012年5月受聘为华东师范大学中文系兼职教授。

北京时间2012年10月11日19:00,莫言获得2012年度诺贝尔文学奖。

“我对人类精神毫无贡献,我的贡献就是打破了作家的神秘感”

从放牛娃到作家 饺子诱发的文学梦

小时候的一天,管谟业看见同学买了瓶钢笔水,便说:“这么一点儿,我一口就可以喝掉。”见同学不解,管谟业二话没说,拧开盖儿,一仰脖子喝个精光。满嘴蓝牙,狰狞恐怖,加上他一傻笑,把老师都给镇住了:“好啊,管谟业同学肚子里有墨水啦,是咱班的高级知识分子呢!”

1981年秋,河北保定的文学期刊《莲池》在头条位置刊发了一篇题为《春夜雨霏霏》的短篇小说。正是这篇小说让中国文坛第一次记住了一个名字——“莫言”。

当年“喝墨水”的管谟业就是今天大名鼎鼎的作家莫言,第109位诺贝尔文学奖得主。

莫言早年想当作家原因再简单不过,就传闻作家一天三顿都能吃饺子。骨子里,缘于小时候读书对文学产生了强烈的兴趣,拿起笔的时候感觉到有很多的话要说。“我觉得文学是一种最有力量也是最自由的方式,所以我就开始写作了,当然也包含了我希望通过写作来证明我自己,通过写作来改变我个人的命运。”从辍学回家的放牛娃到享有世界声誉的大作家,莫言的文学之路并非一帆风顺……

村里最有学问的人

1955年2月,莫言出生在山东高密县夏庄镇平安庄村这个偏僻的小村落里。“我家姊妹4个,我上有大哥、姐姐,我是最小的。”莫言说,父亲读过私塾,可以说是个文化人;母亲是一个不识字的农村妇女,但她目光远大。莫言记忆很深的就是在上世纪70年代初,“那个时候家庭生活很贫困,我的邻居有一套范文澜的《中国通史简编》,共4册,他家没有钱用了,问我要不要他的书,四块五毛钱给我?这在当时是一笔大钱。我回家跟我母亲商量,母亲说‘你能保证读吗?’我说:‘我保证看。’她说:‘那好,就买了。’后来我当兵的时候,这套书一直背在身边,我那点最初的历史知识都是从这套书上学到的。”

少年时代的莫言酷爱读书。当时农村没有电,家中只有一盏小煤油灯。每天晚上,他和同为书迷的二哥就一脚踏在门槛上,凑着火苗像黄豆那么小的煤油灯看书。母亲常常提醒莫言:“没油了,别看了。”但往往被嗜书如命的莫言当做耳旁风。几年之后,那个门槛竟然被弟兄两个踏凹下去一块。

“我童年的时候书非常少,不管什么书都读,就像一头饥饿的牛冲到菜园子里,碰到白菜就吃白菜,碰到萝卜就吃萝卜,没有什么选择,那个时候读书读得快,记得牢,而且有紧迫感。”据莫言讲,那时候书一个村子里几本书了如指掌。为了看书,他想尽了一切办法,提前拿着自己仅有的几本书去跟人家交换,人家不感兴趣就帮人家推磨、割麦子,换来阅读人家藏书的权利。有时候整整推一天的磨才换来一本书,一天下来,莫言脸色煞青,但只要能捧着书回来,他都是满脸春风。“后来附近十几个村庄的书都看完了,你不要以为十几个村庄有多少书,没几本书,顶多也就是二三十本,我当时觉得我已经是世界上学问最大的了,把周围一个乡的书全看光了。”后来实在没书可借了,他就看《新华字典》,读得很熟,有时候甚至把《新华字典》里的错误都可以找出来。

“我们小时候那种如痴如醉的阅读,是因为没有别的娱乐。那会儿假如有一个电视机,我也不去读小说,我也天天抱着电视机看。”莫言说,现在娱乐方式、休闲方式特别多,肯定会挤压人有关文学阅读的时间。“但是我相信当大家玩了一圈之后回来,也许有一天会重新抱起一本书,体验一下这种古典读书的乐趣。”

在小学,莫言的作文写得不错。一次放学,老师把莫言留了下来,问:“你这篇作文是从哪抄的?”莫言说:“我自己写的。”老师不信,非逼他再写一篇,而且要他马上写,不能回家,说:“题目《抗旱》,写吧。”走投无路的莫言只好铺开纸、提起笔,写开了。写完往老师面前一推,老师看了,“咦咦咦”地说:“人不可貌相,确实不错啊。”从此,他的作文经常被老师当作范文朗诵。

小时候,莫言“说”的欲望很强烈。“看到一点新奇的事物我就特别想传达给别人,比如,去集市上听说书的,到生产队的饲养棚里听那些老人讲过去的故事,听了以后你就想对别人诉说,包括晚上母亲跟姐姐在油灯下做针线活的时候,我就对她们说,讲集上听到的说书人讲了什么,刚开始我母亲还很反感,后来渐渐地我发现她们听入神了,就让我一直讲。”

一个战士的文学梦

20世纪70年代中期,莫言一个邻居是山东师范大学的“右派”毕业生。“他原来是教师,当时工作被剥夺了,被遣返回家当农民,跟我们一样劳动,一样靠挣工分来吃饭。”莫言自他那里得知“作家的生活是非常之富裕的,用现在的话来讲就是非常之腐败的,每天三顿吃饺子。那时候,对于我们来讲一天三顿吃饺子简直是不可思议,因为我们当时每年只吃一次饺子,而且要大年五更里面才能吃到。于是,我就问他说如果我将来成了作家写出一本小说来,是不是也可以一天三顿吃饺子了?他说没问题,肯定可以!”莫言坦言,当年想当作家原因再简单不过,就是一天三顿都能吃饺子。

1976年8月,莫言入伍在山东黄县当警卫战士。“当时我们的工作就是站岗、喂猪、种地,这就是国防部的高级保密单位。那时候每天站两班岗,剩下的时间就是去种30多亩地。我们总共只有6个战士,30多亩地每年生产上万斤的小麦,不缺吃的。”在家里吃不饱穿不暖,整天吃一种口感差到要命的杂交高粱,到了这里,托后方基地农场的福,他每顿都能吃得饱饱的,还是那种用小麦磨成的精粉。

离开家乡当了兵,历任班长、保密员、图书管理员、教员、干事等职。那时,莫言拿起笔开始写作,作家梦在这个年轻人的内心熊熊燃起。领导发现他很能写,有时会将一些文章贴在板报上让战士们来学习。

1979年,莫言被调离黄县,来到了河北保定地区满城县,争取提干成了他继续留在部队的全部希望。到了1980年,莫言提干的事情被搁浅,感到前途渺茫,在万般无奈之下又一次拿起纸笔开始写作。

当时,莫言写了很多作品,向全国报纸、杂志投稿。每次莫言都满怀信心地把厚厚的稿纸装进信封,之后开始漫长且充满希望地等待,最后等来的往往是破烂不堪的退稿信封,里面最多塞上一封编辑部铅印的退稿信。

第一篇署名“莫言”的小说

1981年的一天,莫言收到一封来自保定《莲池》编辑部的信,信中说《莲池》杂志收到并拟留用他的短篇小说《雨夜情思》,并希望他在方便的时候到编辑部去一趟,当面谈一谈如何修改的问题。读罢来信,莫言简直欣喜若狂。“小说写春天的雨夜一位少妇怀念在远方海岛上当兵的丈夫。”莫言回忆说:“那之前,我曾经给很多地区级的刊物投过稿,《莲池》也投过很多次,但从没有发表过。”

于是,莫言向部队请了假,坐上长途汽车奔往保定。当时交通很不方便,在路上颠簸了大概3个半小时,终于到了《莲池》编辑部。编辑部跟莫言想像中神圣的文学殿堂相去甚远。莫言描述说:“那是一间破破烂烂的小房子,带着铁皮烟囱的那种最原始的煤炉子,里面摆着四张桌子,上面是堆积如山的稿件,稿件上落满了灰尘。”

当天,《莲池》的老编辑毛兆晃接待了莫言,也是他发现了莫言的处女作。见面的时候,毛兆晃笑着对莫言说:“我还以为你是个女战士呢,没想到是个小伙子。”毛兆晃认为小说基础不错,但人物形象单薄,需要进一步修改。

几天后,莫言拿着重新改好的稿子送到编辑部。毛兆晃看后说了一句话,让莫言像泄了气的皮球:“还不如那篇初稿好呢!”就这样,改到第三次的时候,毛兆晃没再说什么,打发莫言回去等消息。

没过多久,保定《莲池》双月刊第5期《莲池》就以《春夜雨霏霏》为题发表了署名“莫言”的这篇小说,这也是莫言公开发表的第一篇小说。拿到稿费后,莫言买了一瓶“刘伶醉”、一盘饺子、4只马家烧鸡,和战友一块“打了牙祭”。

谈起这篇小说刚刚发表时的感受,莫言如是说:“对于一个多年来热心文学的青年人来说,对于一个写了无数稿件全部被退稿的业余作者来说,终于有一篇小说变成了铅字,堂堂皇皇地上了文学刊物,这种欣喜是难以名状的。”同年,他的女儿管笑笑出生。

走进军艺

时间晃晃荡荡走到1984年7月,解放军艺术学院成立文学系,面向全军招生。莫言知悉后很兴奋,没想到29岁“高龄”的他居然有机会重圆自己的大学梦。拿着几篇作品,他横冲直撞地跑到了军艺。接待莫言的是文学系青年诗人刘毅然,莫言上去就是一个标准的军礼,接着就是一声:“报告首长!管谟业前来报名!”

刘毅然笑着说:“报名早就结束了呀?”莫言便把自己才知道消息,怎么说服领导同意、怎么千辛万苦找到军艺的经过,仔仔细细地讲了一遍。刘毅然问:“带作品了吗?”“带了!”莫言从挎包里掏出自己的全部作品,其中还有著名作家孙犁发表于《河北日报》文艺副刊上点评河北小说的一篇文章。莫言生怕刘毅然不知道,用手指着说:“这是孙老的文章,还点评了我的小说《民间音乐》。”

后来,军艺文学系主任徐怀中认真看了莫言的作品,虽然当时报名时间已过,还是特批莫言参加了考试。莫言也不负厚望,考试以文化总分第二、专业总分第一的成绩考入军艺文学系。

正是孙犁的那篇文章,成为了莫言报考军艺的“敲门砖”。莫言说,在自己日后的成长过程中,徐怀中是“大恩师”。今天,在中国作协副主席岗位上,莫言也践行着“发现年轻人、提携年轻人、给年轻人机会”。

当陪练也很光荣

小时候,在山东农村老家,读《三国演义》、《水浒传》,书得来不易,读起来的快感就很强烈。几十年后,已成为著名作家的莫言,过眼、过手的书数不胜数。物极必反,书多了,阅读的快感竟然越来越少,很多书读到一半就被另一本书打断了。“读小说、闲书,最愉快;读有用的书比较痛苦;读不愿意读又必须读的书最痛苦!当人有了选择读物的自由,那真是人的一大解放。”

为了“解放”自己,莫言决定给书架做减法,现在架上只有100多本书,但“完全可以满足一个人的阅读需求”。在这个极简的书目中,包含了他童年时走家串户借来看的那几部中国古典小说,还有成长过程中始终奉为经典的鲁迅和托尔斯泰的作品等。“这些书耐得住重读,我现在享受的就是重读的乐趣。”

作为读者是满意了,但莫言感到自己的作家人格有很深的悲切。在高山般的经典面前,继续写作的意义显得有些含糊。他自忖:“我是不是该放下手中的笔,去做点别的事了?”手中的笔却始终放不下,“明知道这个坎过不去了,还是一次次去迈,这是人的伟大与无奈之处”。

莫言还为自己的笔耕不辍找到了一条更高尚的理由:当陪练。“100个作家中说不定能出一个超越自我、创造经典的作家,那其余99个就算是当陪练了,也挺光荣。我现在的存在价值就是当陪练,激励其他的作家继续写作。”

“我的贡献就是打破了作家的神秘感”

莫言的“好人缘”在圈中是有名的,他害怕拒绝别人,几乎有求必应,和他合作过的记者、编辑都对他的“好人品”赞不绝口。谈到自己是个什么样的人,莫言曾经用了这样3个词:善良、懦弱和谨慎。至于为什么喜欢写小说,他说“因为能够把平时很多不能说、不敢说的话在作品里借着别人的口说出来”。他以《红高粱》的写作为例,“这是一部年轻时的作品,里面有感情、有爱情,我当时爱上了一个女子,但是不敢说出来,小说里奶奶在高粱地里躺着那一大段话,把我心里面对一个美好女性的感情全部都宣泄了出来,很多评论家发现不了,读者也发现不了。”

生活中的莫言,平实、质朴。一次,几名外国记者慕名到中国采访莫言。当中方工作人员指着不远处一个骑自行车匆匆赶来的人,说“那个人就是莫言”的时候,这几位外国记者吃惊得不敢相信,他们做梦也没有想到当时已是知名作家的莫言会骑着自行车来赴约。

与生活中的平实、淡然不同,莫言对于自己的小说创作十分苛刻。据悉,他的《生死疲劳》写作仅用了43天的时间,相当于每天创作一万余字。这样惊人的速度,让人不禁感叹莫言是不是有什么特异的天赋。然而,在评价自己的写作才能时,莫言只给出了中等偏下的分数。“之所以写得这么快,是准备得比较充分,考虑得比较成熟,写的时候自然没有太多的障碍,可以感受到一泻千里很畅快的感觉了。”按莫言的话来说,仅用43天就完成的《生死疲劳》实际上酝酿了43年。自己不满意的作品决不拿出来示人,这是莫言多年来的执著。有时,一部小说哪怕已经写了十几万字,只要感到有问题没写清楚、考虑得不够成熟,他也会毫不犹豫地放下笔。

莫言经常怀疑自己配不配得上“作家”这个称号。有时候,他会说自己是个写小说的,他不太愿意用小说家这样的字眼。“标榜自己是小说家实际上很冒险。”莫言说,王朔老说我们就是码字的,这样的说法又走到另外的极端。码字尽管看上去很平实,实际上对作家这个职业有些蔑视。“不能因为名声大一点就目空一切,应该对别的作家、别人的作品持有尊敬的态度,不是伪装,而是发自内心。只有看到别人的长处,你才有可能进步。如果把自己的作品看得比谁都好,那这个作家也就到此为止了。”

在被提问而谈及对人类精神的贡献时,莫言曾谦逊而幽默地说:“我对人类精神毫无贡献,我的贡献就是打破了作家的神秘感。大家看看,我这么一个熊样的人,竟然被说成‘中国著名作家’,对作家的神秘感和崇敬感,是不是顿时就会烟消云散呢?”

“这是一个波澜壮阔的时代”

获诺奖后,莫言成了备受聚光灯炙烤的人物。看过和未看过莫言作品的人,都油然而生一种激动。认识和不认识莫言的人,都开始晒签名和合影,或写上几句祝贺类的微博。

外媒报道称,中国作家获此殊荣,说明西方开始承认中国的文化地位和文学成就,中国作家跻身世界文坛,彰显了中国文化的魅力和中国融入国际社会的进程在加速。外国出版界有人称,在中国文学的“森林”里,莫言无疑是一棵“大树”。

“坦率地讲,没有一个作家不想获奖。但评奖的问题很复杂……并不是他跳过两米,你跳过两米一就得奖了。只管写好你的小说就是,获奖不获奖,由他去!”在莫言眼里,获奖和写作没有什么关系。“一个作家,第一不会也不应该把得奖当做自己写作的动力;第二,得奖并不会使他的小说变得好起来。已经写出来的小说不管得奖与否,是好是坏,已经无法改变。还没写出来的小说,甚至必须与得奖小说大唱反调,才会有价值。”

“其实,获奖也只是给作家头上戴一个花冠。它很快就会枯萎的,很快就被抛到一边。很多伟大的作品,当时并不被人认可,是后世人认识到他伟大的文学力量、非凡的价值,成为经典之作。作家最终要靠作品说话。”

莫言曾说,“这确实是一个波澜壮阔、空前绝后的时代,在这样一个时代,作家可以写出伟大的作品,因为这样的时代为作家提供了巨大的可能性:人的丰富性得到了最强烈、最集中的表现,创作的物质基础和资源基础都已具备,剩下的就得看作家本人的胸襟、气度和才华了。”莫言说,“以前没能写出伟大的作品,老作家们总是抱怨时代的限制;但我们现在肯定应该谴责自己,从自身找原因:是不是我们没有才华,缺乏思想高度,抑或作家本身人格有缺陷,从而影响我们创造出伟大的作品?不过我们有这么多的作家,尤其是很多成长中的作家,经过一段时间的沉淀,我相信,和时代相匹配的伟大作品一定会出现。”一直站在文学创作前沿的莫言,以他对生活的敏锐感受力,不断求新求变的文体,独特生动、寓意深远的文字,成为中国当代文坛的一个重要标志。莫言获诺奖可谓空前不绝后,有理由期待未来中国会有更优秀的作家、更伟大的作品问世,有更多优秀中国作家问鼎诺贝尔文学奖。

责任编辑 陈晰