新课标高考历史选择题常见问题及教学策略

纵观近几年新课标高考历史选择题,命题以能力立意为主,重视“新观点、新材料、新情境、新角度”的创设与运用,试题的选材有文字、表格、图片、数据等多种形式,设问则主要依据新材料、新情境,考查考生准确再认、再现历史基本知识,以及灵活运用所掌握的知识,多角度、多层次分析判断问题和解决问题的能力。

一、学生历史选择题易出现的几类问题

由于全面渗透了新课改的理念,高考选择题的命题风格由以往的注重死记硬背发展到基础知识记忆和理解运用能力并重的新阶段,特别是文科综合考试以来,每个选择题的分值加大到四分,考生能否在教师的指导下熟练地驾驭这种题型,对最终能否取得高分起着至关重要的作用,考生答选择题经常容易出现以下几类问题。

1.人文知识缺乏,历史常识薄弱

(2011年全国I卷·12)唐初编定的《隋书·经籍志》,确立了中国古代史四部分类著录图书的原则,汉代的乐府民歌应著录于_____。

A.经部 B.史部 C.子部 D.集部

本题考查古籍分类,《隋书》始有《经籍志》并第一次把古籍分为经、史、子、集四部,这种分类法意义重大,一直沿用到清代《四库全书》。经指儒家经典及注释研究的名著;史指记载历史治乱兴替、各种人物以及制度沿革等的史书;子指记录诸子百家及释道宗教的书籍;集指历代诗文集、文学评论及词曲方面的著作。故汉乐府诗歌应录于集部。

此类史学常识题有的考生很苦恼,有的教材中根本未曾提及,完全超出考试大纲,但实际上新课标高考历史选择题中对于历史常识性知识的考查已多次出现,如2008年海南卷、宁夏卷的天干地支纪年问题,2009年全国卷的姓氏问题,2010年全国卷的五行禅让的问题等都属于这一范畴,这种题型对平时只顾埋头书本死记硬背的学生形成了巨大的挑战,需要考生具备一定的人文素养,广博的知识储备。

2.囫囵吞枣,概念不清

(2011年广东卷·23)二战后初期,当时美国在欧洲实施的某项战略措施“最初不过是一种经济手段,现在却成为了美国武器库里对付苏联的一种主要武器”这一措施是。

A.推行马歇尔计划 B.建立布雷顿森林体系

C.组建北大西洋公约组织 D.倡议签订《关税与贸易总协定》

本题考查美国政策,时间为二战后初期,布雷顿森林体系是二战中建立的,苏联也参与其中,可排除;马歇尔计划最初是复兴欧洲的经济计划,结果使西欧国家被控制,成为美苏冷战对抗苏联的武器,符合题意;北大西洋公约组织是政治军事集团不是经济手段;《关贸总协定》目的在于缓解国际贸易的矛盾,没有美苏对抗的色彩。

此类历史概念题主要考查对历史概念的准确理解,在题干中多是运用新材料提出一个基本概念,在选项设置时再现此专题的类似概念。对历史概念理解不透彻,基本史实掌握不牢固,阶段性的特征理解不到位,都会影响考生答题思路,作出正确选择的关键在于从历史概念的内涵和外延两方面对其进行的定量、定性分析以准确界定,并在新材料新情境下仍能作出准确判断。

3.不能充分提取和利用试题中的有效信息

(2011年江苏卷·14)在苏联,1928年1公担裸麦可分别交换35米印花布、75公斤砂糖,到1952年只能分别交换1.5米印花布、0.9公斤砂糖;1953年,谷物的义务交售价格仅为成本的10%,牛肉价格为成本的5%,猪肉价格为成本的6%。这段材料反映出这一时期的苏联_____。

A.农副产品质量差、价格低

B.农产品过剩造成价格下滑

C.市场经济体制尚不够完善

D.工业化牺牲了农民的利益

本题考查苏联经济,通过三年数据材料形成对比提取的有效信息如下:裸麦、谷物、牛肉和猪肉属于农产品,印花布、砂糖属于工业品,1928年、1952年对比的是“交换”数量变化,1953年给的是“义务交售”的价格。从有效信息中可以看出农产品价格低,但质量和农产品过剩与否材料中并未提及,从材料中来回到课本中去,苏联1927年已经建立起来了高度集中的计划经济体制,由于没有市场经济体制,农产品价格与市场不挂钩,价格低不是由于过剩导致的,而是由于农业为工业提供高积累造成的。

此类材料型选择题,主要考查考生阅读理解新情境材料,获取有效信息的能力。有些考生在答题过程中,将材料浏览之后,凭第一直觉迅速选择答案,没能充分提取试题中的有效信息,造成信息的遗漏,判断的失误,为正确作答设置了障碍,结果造成不必要的失分。解答此类问题的关键在于考生通过看引文的内容及出处提取有效信息,确定材料所涉及的历史背景,搞清备选项的内涵及与题干的关系,找出符合题目要求和历史事实的备选项。

4.知识结构不全,迁移能力欠缺

(2011年北京卷·18)1923年,《晨报》公布了一次社会调查,其中两个问项的统计数据如下:“你欢迎资本主义吗?”欢迎者占27%,不欢迎者占73%;“你赞成社会主义么?”赞成者占76%,不赞成者占24%,这一数据反映出被调查人群的多数_____。

A.欢迎国民革命军北伐

B.主张选择资产阶级民主道路

C.渴望公正公平的社会制度

D.赞同斯大林模式的社会主义

本题考查的是社会主义思潮,时间是1923年,国民革命军北伐是1926年,旗帜是新三民主义;社会主义和资本主义欢迎人数的对比很显然可以看出群众对于资产阶级民主革命道路的失望;斯大林1924年掌权,斯大林模式的建立则要更晚,但是此项干扰最强,考生容易认为社会主义的代表就是苏联斯大林模式。在20世纪20年代中国信仰社会主义的人非常多,五四后新出版的四百余种报刊,几乎无一不谈社会主义,不过当时的“社会主义”是一个相当庞杂的概念,马克思的科学社会主义只是其中一派,而且并非占主导地位,社会主义思潮中最激烈的是无政府主义,形形色色的社会主义,带有空想、改良色彩的居多,社会主义的强大吸引力来源于所有流派的共同点就是勾画了公平的社会蓝图。只有在学习了新文化运动、五四运动关于社会主义的概念后教师作出学术解读,考生作此题知识迁移才会水到渠成。

此类知识跨度型选择题,主要考查考生知识结构的完整性以及知识迁移能力,失分主要是由于知识掌握上的漏洞造成的,有的考生课本没有认真研读过,没有形成自己的知识系统,更谈不上比较和迁移历史概念的能力了。解决此类问题的关键在于建立完整知识结构:一方面对事件的历史发展线索、基本历史进程能纵向地联系;另一方面对历史阶段特征、中外联系能横向联系。纵向和横向联系的学习模式可以帮助考生总结出历史发展的基本方向和规律,使考生能把历史教材中大量的史实简化成历史线索,便于理解、记忆。

5.因果关系混淆,逻辑关系不清

(2011年山东卷·12)1918年,陈独秀曾撰文严厉指责义和团野蛮、保守、盲目排外和传播迷信;1924年,他又认为义和团是反对帝国主义的爱国者。促成这一转变的主要原因是____。

A.十月革命的影响 B.民族主义的高涨

C.民主主义成为主流 D.社会性质发生变化

本题考查义和团运动评价,1918年和1924年陈独秀给出了截然相反的两个评价,十月革命发生在1917年不能作为转变原因;民族主义主要是指本民族要求民族独立、摆脱民族压迫,评价的分歧主要在于义和团与列强是“排外”还是“爱国”,可见是由于民族主义得到认可导致评价的提升;民主主义强调的是反对本国专制;1840年之后社会性质成为半殖民地半封建社会,直到1949年才变为新民主主义社会。

此类因果关系类型选择题,旨在考查综合分析、运用知识的能力。解题关键在于要审清题意,明确因果关系,搞清命题意图,切忌因果颠倒,互相混淆,不分主次等。同时注意区别:根本原因指最本质的、起决定作用的、影响全局并带有必然性的原因;直接原因指历史事件发生的最近的、最直接的因素;客观原因指历史事件发生的外部因素;主观原因指促成历史事件发生发展的自身因素;主要原因指历史事件发生发展的原因中起主导作用的原因。

6.地图重视不够,不能准确对应史实

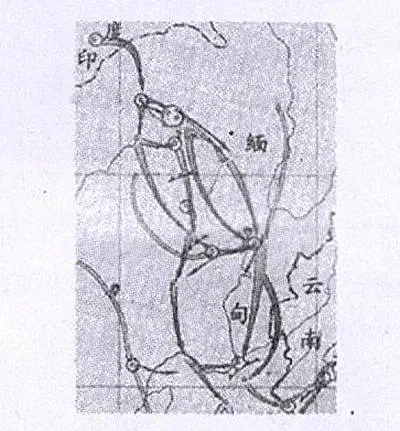

(2011年安徽卷·16)下图是抗日战争某一战场的局部示意图,与其相关的正确表述是____。

A.致力于扭转太平洋战局

B.有利于国际战略物资供应

C.切断了日军的大陆交通线

D.导致了日本的无条件投降

本题考查考生读图能力,地点在云南、缅甸地区,属于抗日战争中国外战场的战役,对应史实应为1942年中国政府远征军入缅同日军作战,救出被围英军七千多人,保证了滇缅公路线的畅通,滇缅公路致力于打通中国西南与外界运输大通道,支撑着中国抗日战场全部战备物资以及大后方的经济供应,为世界反法西斯战争作出了重要贡献,但不能上升到致力于扭转太平洋战局的高度;1944年豫湘桂战役日军打通了中国贯穿南北以铁路大动脉为中心的交通线,但这和滇缅公路并没有关系,不是地图所呈现的史实;日军的投降是中国人民在国共合作统一战线指导下英勇抗战、苏军出兵东北、美国向日本投放原子弹等多方面原因促成的。

此类历史地图选择题,旨在考查学科综合能力,此类题目在新课标高考中多有体现,如2009年全国卷清朝战役图、2009年北京卷抗日战争战役图、2010年四川卷丝绸之路图、2010年北京卷汉代行政区划图等,了解和掌握考纲中要求的知识点,是做好历史地图题的前提条件,解题的关键在于平时要关注地图,活用历史地图,将历史事件对应在地图上,才能达到良好的解答效果。

二、针对学生出现的常见问题采取的策略

通过以上对新课标高考历史选择题中常见问题的分析,可见教师需要在教学中理解透彻新课改的理念进行有效的应对,具体操作策略如下。

1.了解学术动态,把握命题思路

新课标高考题多为大学教授命制,其学术性指向明显,教师在教学中对于学术前沿动态要有所提及,才能对新材料、新情境、新角度准确把握。最突出的例子是新课标大纲版教材中有“秦是封建王朝”的表述,学生也多认为秦开始封建社会,但是“五种意识形态说”已经在史学界饱受批判,所以2009年广州高考题就考查了柳宗元《封建论》中“封邦建国”指的是哪种制度?再如前面举例的陈独秀对于义和团运动的评价,民族主义也属于学界热点问题。教师只有在备课中查阅关于历史人物、历史事件的最新研究成果,研读相应书籍,并辅以中国知网的期刊学术论文,才能了解最新学术动态,并做到对高考命题的前瞻性把握。

2.普及史学常识,提高人文素养

史学常识题基本都出现在古代史,教师平时要重视对历史常识的渗透讲解,讲古代杰出人物、帝王将相时就应该讲清楚古人的称呼,这就涉及姓氏、庙号、谥号等问题;讲时间就涉及到古人纪年的方法、天干地支;讲古代文化就应该对于二十四史、史书体例、古籍分类等问题稍作解释;讲科技对于历法、二十四节气的问题都要有所提及。不以教材表述为唯一范围,既能提高课堂的趣味性,还能使学生不断增加知识积累,面对历史常识性的知识就会游刃有余。

3.准确分析概念,讲清内涵外延

教师对历史概念要讲清其时间、范围、背景、历史影响,并进行深度挖掘,对其内在的规律和本质进行准确解读,特别注意与类似概念进行对比找出异同点。如政治概念中的专制主义、中央集权、民族主义、自由主义、君主立宪制、民主共和制;经济概念中的自然经济、精耕细作、计划经济体制、农村家庭联产承包责任制;艺术概念中的古典主义、浪漫主义、现实主义、现代主义等等,都经常出现在备选项中,在新课标高考下虽然要面对纷繁的新材料的引用,新情境的设置,但只要对概念准确把握,就掌握了理性判断、细致区分的标尺。

4.总结历史阶段特征,构建完整的知识体系

教师引领学生复习时要根据中国古代史、中国近现代史、世界近代现代史的不同特点来确定其特征,中国古代史通常包括政治、经济、民族关系、对外关系、文化五个方面;中国近现代史的近代史部分(中华人民共和国成立以前)可以从政治民主化和经济近代化两个主题进行分析;建国以后部分主要从政治、经济等方面分析;世界古代史则主要是民主政治、法治精神和人文主义三个方面;世界近代史则主要从工业文明、启蒙思想、代议制民主政体、世界大战、国家关系等方面把握。

5.科学命题组题,坚持“一点多练”

教师在平时考试的命题、组题过程中,要多用高考真题,慎用或不用偏题、怪题,“一点多练”就是围绕同一个考点或知识点,进行不同角度的设问,创设出一系列的题目,以便对该知识点进行全面掌握。指导学生在平时练习时,尽量详细剖析试题的命题意图和干扰项设置的技巧,在备选项的取舍时,要充分利用审题时获取的有效信息,减少解题的盲目性。同时要求学生做好选择题错题归类和整理,定期把错题整理出来再做,大考之前时将平时的错题再重新做一遍直到不错为止。

综上所述,新课标下的高考选择题具有知识覆盖面大、材料涉猎广、情境创设新、能力要求高的特点,教师在教学中只要注重从学术动态简明分析、历史常识生动讲述、知识体系完整构建、科学命题组题、解题技巧系统训练等方面进行有效的应对,就会培养出学生审题、提取有效信息、运用逻辑思维等解题必备的能力。

(责任编辑 关燕云)