“以读促悟”模式在农村小学阅读教学中的应用研究

《语文课程标准》中指出:“阅读是搜集处理信息,认识世界,发展思维,获得审美体验的重要途径。阅读教学是学生、教师、文本之间对话的过程。应该让学生在主动积极的思维和情感活动中,加深理解和体验,有所感悟和思考。”农村教师的阅读教学模式是影响学生学习效果的关键因素,因此,有必要为农村提供一套有效可行的阅读教学模式。“以读促悟”模式对硬件设施和家长的配合度要求不高,正符合农村的教学现状。本论文基于以上几点,提出在农村小学实施“以读促悟”模式阅读教学的设想。

一、“以读促悟”的由来和含义

随着新课标精神“各年级的语文都要注重朗读,在读的过程中整体感知,有所感悟,受到情感的熏陶”的贯彻落实,各城市中也已经出现了不少提倡多读书,少讲解的语文阅读教学模式。

“以读促悟”模式就是在小学语文阅读教学中,通过引导学生多读书,巧读书,取代传统的分析,分段,讲解,进而提高学生的整体感知力。这种模式主要倡导多读少讲,以读代讲,以读为主,在教师讲解的过程中唤醒学生自身的生活经验,重视学生的个性化特征,在学生读书的过程中产生对作品的理解。

二、“以读促悟”模式在农村的应用研究

本试验是在秦皇岛市留守营镇的张各庄小学进行的,观察的是两个五年级的班级,一个是“以读促悟”模式教学的应用班级,另一个是传统教学模式班级。其中进行传统模式授课的教师,选用基础的分析课文,讲解课文的模式。而进行“以读促悟”模式教学的教师是近两年刚大学毕业的,可以将其他干扰因素降到最低在课堂上实施这种教学设计。

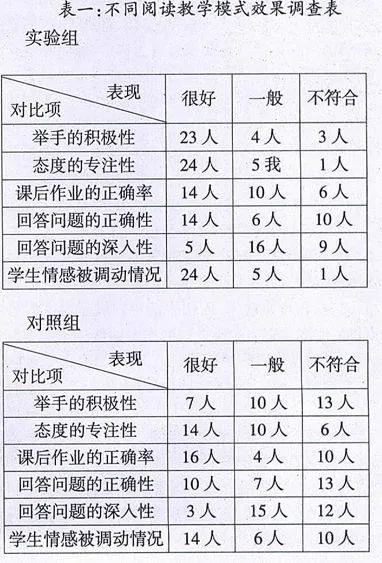

在观察“以读促悟”模式的应用情况过程中,记录下两个班级学生的反映情况,并追踪记录下一个月。学生的反映情况主要包括以下几个方面:举手积极性、态度专注性、回答问题正确和深入性、学生情感是否被调动、课后作业的正确性。

1.数据统计

每班随机选取30人作为样本,观察他们的课堂、课下反应情况。一班作为实验组,二班作为对照组。每个班级听课15课时,随堂统计数据,最后在这些数据的基础上求平均数(如下表)。

2.数据分析

从积极性被调动情况来看,实验组表现很好的学生人数24人,明显高于对照组的7人,课上没有积极举手回答问题的人数也有一定差距,实验组只有三人举手不积极而对照组平均有13人没有积极举手,几乎课上从不举手。可见“以读促悟”模式是有利于学生积极性的调动的,改变了以往乏味无聊的课文分析讲解,调动了学生们的学习热情和主动性。而且课堂安排的提问灵活多样,没有固定的答案,平时很少举手的学生也有勇气回答问题了。

从态度的专注性来看,实验组表现很好的有24人,对照组表现很好的有10人,相差较大。影响态度专注性的因素主要有:学生的兴趣,教师的教学设计,学生的自信心等,学生对新知识的吸收效果好,便会增加他们学好的信心,学习态度就会更专注,更认真,形成一个良性循环。因此,在教学设计中,一定要考虑学生的个性化感受,依据学生的不同情况安排提问,设置问题。只有学生有信心学习,才会有兴趣学习,才会积极主动配合老师的授课。

透过课后作业正确率对比,发现对照组中,学生的课后作业的平均正确率略高于实验组,对照组实施一贯的传统教学模式,学生习惯了背知识点的学习方式,不去思考,死记答案。学习活动逐步丧失活力,变得枯燥乏味,缺乏广度和深度,最终培养一群高分低能的怪胎。而实验组的“以读促悟”模式是重视学生的个性化经验和感悟,主张在教学中进行多重对话,而非教师为了得到既定答案而布置的讨论。

从回答问题的正确性对比来看,实验组的正确率整体上略高于对照组。由于“以读促悟”模式中,学生学习态度认真,充分发挥主动积极性,能很好的配合老师的授课,可以掌握吸收课堂上的重点,在回答问题中正确率就高。而对照组中,教师大量时间在讲解知识点,分析知识点,因此这些学生在回答问题上与实验组的学生差异不大。但是,对照组中使用的传统教学模式由于过分重视教师对学生的引导,课堂上势必或多或少的忽略学生的自主性,使学生对其产生依赖,从而影响学生自学能力的养成,这并不利于学生的长远发展。

回答问题的深入性一栏的对比情况,实验组中问题答得深入的人数更多。通过多读书,让学生独自体验、品味,更能产生独特的感受,和对作品深入的理解。小学语文新课标中明确指出:让学生在交流和讨论中,敢于提出自己的看法,做出自己的判断。要想让学生敢于阐述自己独特的见解,要为其创设一个可以各抒己见的和谐平等的课堂氛围。教师要在言行、情感上真正做到与学生的平等相处,教师态度和蔼、语气平和,学生自然乐于接近,乐于交流。久而久之,培养的是学生独立思考的能力,自学的能力。

最后一组对比项目是学生情感被调动情况,实验组的平均人数明显高于对照组,实验组几乎全部投入到学习活动中,理解文章所要表达的主题。以读促悟模式中强调的读是有感情朗读,关键是情感体验的表现,心灵碰撞的勃发。学生在朗读过程中受到文章的感染,自身感情与文本感情碰撞产生共鸣,自然流露出情感,不少学生陶醉于朗读过程中,感染于文中的人物角色,这些有利于唤醒学生对语言的敏感和对情节的感悟,提高语感,提升语文素养,是符合新课标精神的。

由此可见,“以读促悟”模式教学下学生的课堂、课后表现都优于传统模式教学下的学生。因此,“以读促悟”模式优于农村小学现存的传统模式。

三、问题及策略

在实施这一模式过程中,也发现了一些问题,如:教师备课任务重、课堂秩序不易把握、效果评价体系不完善等。通过对教师的调查,与专家访谈等提出总结了一些解决策略。

1.要加大对教师队伍培训

教师培训不仅促进教师努力学习教育理论,学习新的专业知识,实现自己的专业发展,还可以学习现代教育新理念。

新课程对教师提出的最大挑战就是当代教师要具有课程意识、学生意识、开放意识、问题意识。新课程强调的是“一切为了学生的发展”。从学生的经验出发,教学要向儿童的生活世界回归。教学方式由被动的接受式转向探究性学习、自主合作学习。教师必须以先进的教育理论和方法武装自己的头脑,认真领会了课程改革的理念。树立“以生为本”的教学观。注意教育对象的全体性、主动性、差异性,让学生在开放式的课堂教学中得到“不同的发展”。

2.激发阅读兴趣,培养阅读习惯

(1)选择适宜的内容

要根据不同学段学生的认知特点,引导他们选择程度适当的读物。如第一学段的低年级学生可选一些浅近的注音读物,“浅”就是浅显,学生能读懂。“近”就是贴近学生生活实际,学生便于运用生活经验帮助读懂:如:引导学生阅读童话、寓言、故事、民歌、童谣、古诗等。第二学段的中年级学生可以阅读一些文质兼美的叙事性文章、优秀诗文及趣味性强的少儿读物。第三学段的高年级学生除了阅读叙事性作品、优秀诗文外,还可适当地读一些文学作品、科技作品、简单的议论文和浅易的文言文。这样便于学生运用自己已有的知识和生活经验读懂作品,能读懂就有收获,有了收获就会有成功的乐趣,自然会产生强烈的阅读兴趣。

(2)开展形式多样的读书活动

激发学生的阅读兴趣,可开展一些形式多样的读书活动,创设读书情境。课上可采用读一读、说一说、演一演、画一画、唱一唱、比一比等形式,启迪学生阅读兴趣。或者采用现代化的教学手段,让学生欣赏美的画面,感受美的形象,激发学生的表现欲,使阅读成为赏心悦目的享受,成为学生自我表现的舞台。课下可开展读书演讲会、朗读擂台赛、故事会、辩论会、速读竞赛、读书笔记展览等,把个体的、小组的、班级的阅读活动有机地结合起来,让学生在丰富多彩的活动中提高阅读兴趣。

(3)关注学生的个体差异

阅读是学生的个性化行为,培养学生的个性必须落实学生阅读行为的自主性,阅读行为愈自主,阅读过程愈能展现和发展学生个性。[3]因此,教师要关注学生的个性差异,积极对待每个学生,充分肯定每个学生的进步,要敢于拓展自由空间,倡导学生自由阅读,学生想读什么就读什么,想怎么读就怎么读,培养其读书的积极性。

3.灵活发问,指导学生

树立容错观念是现代阅读教学的前提,要能适度容忍学生阅读过程中的种种差错,这样学生就会在阅读过程中毫无顾忌地发表自己的意见,实践自己的设想;师生间就会有认识上的沟通、思想上的碰撞、情感上的交流、心灵上的对话。在学生独特体验被充分尊重的情况下,学生会饱尝个性思想被肯定的快乐,从而自主意识得到增强,创造潜能得以发挥,在多元的解读过程中,张扬个性、完善人格、塑造人文精神。

教师是学生学习的引领者,因此,教师要通过问题的预设,控制课堂,必要时对学生的活动进行干涉。

农村的素质教育仍然处在初步尝试阶段,相对的评价标准也有待完善,因此对于重素质教育的“以读促悟”模式要想得到家长和广大教师的认可也会存在一些困难,这就需要教师不断尝试,不断坚持,这才能真正实现农村阅读教学的改革。

参考文献

[1] 李伯棠.小学阅读教学试探.上海:华东师范大学出版社,1981.

[2] 王友才.语文教学标准的评价思考.文学教育,2009(17).

[3] 刘文婷.以读促悟读出个性悟出能力.新课程改革与实践,2009(9X).

[4] 郭桂娥.以读促悟,提高能力.考试周刊,2010(34).

[5]张明娥.如何在语文阅读教学中实现以读促悟.陕西教育高教版,2009(3).

[6] 陈雪玲.重视朗读——促进学生学习方式的变革.福建教育,2002(5A).

[7] 郭新莉.以读代讲以读促悟充分发挥学生的主体作用.教育革新,2002(4).

[8] 梁林.学有法读有量——以读促悟,提高学生阅读能力.陕西教育行政版,2009(5).

(责任编辑 任洪钺)