教学管理中的教师激励问题探究

激励是管理实践中的一个重要命题。然而,在行政化特征非常明显的学校教学管理实践中,教师激励问题往往没有引起人们深层次的思考,致使学校的教师激励政策和实践未能完全发挥出其应有的激励功能和激励价值。

一、教师激励:临时起意抑或另有逻辑

目前关于教师激励的研究有许多,但从总体看,这些研究对教师激励的重要前提(即教师为什么需要激励?)缺乏必要的关注和思考。在很大程度上,人们倾向于认为教师激励是一个不证自明的命题。理念是行动的先导。由于缺乏对教师激励问题的根源性追问,甚至对教师激励的一系列后续问题,如“以什么方式进行激励、多少激励才算够、激励会异化成惩罚吗”等等,也缺乏理性的思考和问答,使得学校的教师激励往往成为外在力量逼迫下的被动性产物,致使教师激励无论在政策层面抑或实践层面,都处于一种怪象或失范状态。例如,在激励政策制定上,管理部门或管理者要么觉得对教师进行激励也意味着激励自己(管理者往往也是教师),要么是因为其他学校或其他部门出台了相关激励制度,等等,于是依葫画瓢出台相关激励政策。在实践层面上,对教师进行激励的方式、额度等,采取一刀切的做法,没有考虑激励效能的有效性。

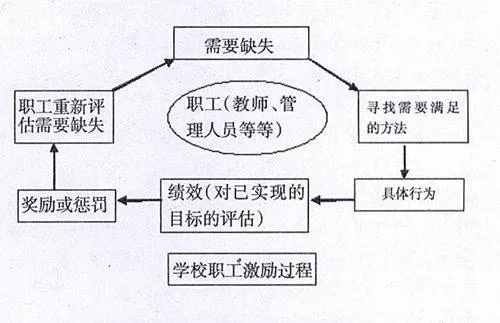

逻辑而理性地看,教师激励绝不是一种临时起意或想当然的对他人的简单模仿。心理学研究表明:人类所有有意识的活动与行为,都是基于某种需要的满足而得以维持、促进的。基于此,可以对教师激励这一命题进行根源性的解答。教师在其教育教学实践过程中,存在着某种或多种需要的缺失,使得教师的教育教学实践难以维持或促进。学校必须提供、创造某种条件以满足教师的这种缺失性需要。简言之,需要的缺失是激励的第一推手,需要的满足是激励的逻辑起点。教师激励的过程实质上就是一个缺失需要被满足的过程,下图很好地表征了教师被激励的过程:

二、教师激励:锦上添花抑或雪中送炭

人的需要各有不同。例如,有些教师倾向于物质需要,有些教师则倾心于精神层面的提升等等,不一而足。但是,学校现行的诸多教师激励文件,基本都是统一的,没有给教师以更多的选择权利。例如,某学校出台文件规定,对获各种级别的教学成果奖,相应给予多少钱的奖励。表面看,这种激励政策基本做到了激励的公平、公正。但是,这种激励政策最大的不足在于不能充分反映教师们的个人偏好性需要,不能充分发挥“激励物”应有的激励功能,甚至也未能充分考虑到学校的实情。如同样是3000元的奖励,在高职称教师和青年教师(他们也多为低职称者)的视野中,就具有完全不同的激励功能。对于高职称教师来说,3000元可能并没有多大的激励作用——因为他们不差钱。但是,对于青年教师来说,3000元的奖励是巨大的——因为青年教师本身可能就差钱。同样的奖励却有不同的激励功效,这自然应该引起人们的思考:部分学校特别是一些西部地区学校,政府的投入力度本来就不多,而且自身的融资能力相对较差。如果3000元的奖励对于一些教师并没有预期的激励效果,那么,为什么不重新考虑这种激励方式呢?更深入地说,如果对高职称教师采取另一种比较适合的方式而不是单单的物质激励,是不是更能提升激励的效果呢?这显然是一个值得研究的问题。激励的目的是唤醒他人的斗志。因此,如果别人的后花园中已经开满了鲜花,那么,就请送一棵小草给他。至于鲜花,就送给那些后花园中急需鲜花点缀的人。锦上添花固然可喜,但雪中送炭却更温暖人心!

三、教师激励:重视结果抑或关注过程

结果和过程是事物的基本属性。对事物的真正理解既要关注事物最终的结果,也要重视事物发展的过程。当前,学校几乎所有的教师激励文件、政策与措施,都或隐或现地体现出唯结果论成败的特征。这种“结果至上”的教师激励机制日益暴露出其固有的问题,即仅仅看到了教师教学工作的最终成果(而且往往是比较明显的成果),而没有看到教师教学工作的整个过程。实践表明:作为培养人的一种活动,教育是一个长期的复杂性过程,需要教师们持续的热情、高昂的斗志贯穿于整个过程的始终。事实上,看似一蹴而就的教学成果其实是教师们持续积累的结果。对教师的激励以及期待激励功能的发挥,不能仅仅看到了结果后才想着要对教师进行激励,而应该多在教师平时的教学过程中,多关注教师的活动和行为。正如养护一盆花一样,养花人必须在花开之前的漫长等待过程中,对花进行及时的灌溉、施肥,才能期望有朝一日开出美丽的鲜花。同理,对教师的激励也应是如此。

四、教师激励:重视仪式抑或追求内涵

学校里的许多活动都是通过某种仪式或者在某种仪式中进行。仪式化已成为学校活动一种特征。教师激励活动也日益变得仪式化。如,学校往往倾向于在某些特定的时间(如教师节等)召开全体教师表彰大会,以慰问教师和表彰教师。无疑,仪式确实能够加深人们对某一活动的理解。教师激励需要仪式,况且仪式本身可以成为教师激励的一部分。但是,在教师激励实践中,学校往往出现对激励仪式过度依赖的现象,使得激励仪式这一附属品已远远凌驾于激励本身之上,仪式异化为教师激励的阻碍物。如,一些学校对教师节表彰大会的重视超过了对教师表彰的本身,使内容成为了形式的道具。本质上看,教师激励是对教师劳动或教师付出的真诚的尊重和反馈,是一种管理者与教师间双向的人际互动,而不是一种仪式化的例行公事。每个学期开学时,校园里的道路上都会悬挂横幅,上面写着“教师们新学期工作开心、身体健康”之类的祝福话语。但诸多教师并没有因此而有被关注、被触动、被激励的感觉。但是,如果换一种情景或换一种方式,也许一句不经意的话、一段短信,也会让教师觉得真诚的存在,也会让教师受用一生,感动一辈子。简言之,教师激励实践中,通过某些特定的仪式强化激励的作用,固然有其内在的必要性,但是,如果因为追求激励的仪式化,而忽略激励本身的内涵,也是不足取的。

五、教师激励:即时激励抑或延迟激励

即时激励一般认为是指个体达成某项目标后,立即(或零时间)获得的激励。如,管理学籍的教师提前一天时间完成了学校新生的电子注册后,向领导汇报新生电子注册情况,领导听了汇报说,“你做得很好!谢谢你为整个部门节省了一天的工作时间”。就是一种即时激励。延迟激励指在个体达成某种目标后相当长一段时间里才获得的激励。如,学校往往将获奖的老师集中在重大的节日、会议或学期结束时,以隆重的方式对获奖者给予奖励,就是一种延迟激励。

即时激励与延迟激励各有长处与不足。即时激励“对于即时响应市场和顾客的需求具有极其重要的促进作用。缺乏即时激励会使员工对工作的正确与否无法做出判断,很难养成良好的习惯,最终导致工作效率的降低,因而也就无从谈及即时响应市场和顾客”。但是,由于管理工作程序的复杂性和特殊性,组织部门往往无法对员工进行即时激励。如学校不可能立即对获奖的教师进行表彰。而延迟激励,尽管可能会给被激励者带来更大的激励,如国家级教学名师奖获得者被邀前往北京接受国家领导人的接见和慰问,这本身就是一种激励。这种激励是附加的,这种附加的激励有时甚过原有激励。但是,延迟激励也往往会导致被激励者工作热情和态度的懈怠。例如,某校2005年获得国家级教学成果奖的一位教师就抱怨说,“学校为什么还没有兑现我们的教学成果奖奖金呢?日后再也不搞什么教学成果建设了。”

教育教学的复杂性,导致了教育教学管理的复杂性。这要求教学管理中即时激励与延迟激励是一对不能偏废的激励方式。因此,在教师激励过程中,需要根据具体的情景进行分析,使即时激励与延迟激励的积极功能得以无限释放。

六、教师激励:多少算够

对教师的激励多少才算够?这是让教学管理部门难以回答的问题。从实际看,应该从两个维度进行考虑。1.精神激励:再多也不算多

“教学工作本身是一种压力情境,教师要面对的是个体差异越来越大的学生,复杂度越来越强的教学任务,家长的过度要求,社会的过高期望……久而久之,这些都会损耗教师的工作士气与热情,导致教师自身的倦怠”。当然,职业倦怠尽管有较强的负面作用,但并非不治之症。研究表明:强有力的社会支持系统以及组织支持,能够大大地缓解教师的职业倦怠心理,促进教师身心和谐的教育教学工作。如法伯(Barry·A·Farber,1991)就提出了诸如“对教师的努力表示认可并支持教师正在从事的工作、鼓励教师尝试新的事物、提供教师改变日常教学惯例的机会”等策略。

心病还需心药医,对于教师的职业倦怠,没有什么能比学校对教师心理上的关心更有效果了。理性地看,没有老师不想做好自己的教学,也没有老师不想成为学生最喜欢的教师。但是,对于教学这一漫长的过程,除了制度化、政策性的冷冰冰的规定以及仪式化的激励活动外,很少见学校在平日里给予教师多少温暖、柔善的心理关怀和心理支持。人对外部的精神支持的需求永远没有停止的时候。换言之,学校对教师再多心理上的关注、支持和慰藉也不会算多,更何况当前教师的心理激励本来就不足。

2.物质激励:再少也不算少

当前,许多学校都倾向于且乐于将“钱”作为教师激励的法宝。如为了鼓励教师上本科生的课程,大大提高教授的课酬和岗位津贴;为了打造学校师资整体水平,学校不惜花几十万“临时租用”知名教授,等等。在许多人看来,似乎存在这样一种假设:教师的物质奖励越多,就越能促进教师工作的积极性和责任心。然而,一些实验却揭示出奖励(特别是物质奖励)的负面效应,即奖励的惩罚性。

1961年,路易丝·布赖特维尔·米勒把一系列脸的图形两两排列,这样两张几乎完全一样的脸在屏幕上。米勒找了72个9岁的男孩,每次让一个男孩进实验室,要求他们分辨出屏幕上的两张脸。一部分孩子做对后会得到钱,另一部分孩子每次做完后被告知做得对不对。实验前,米勒与大多数一样都认为,如果有钱做奖励,奖励组的孩子会做得好一些。结果与米勒的预期相反,奖励组的表现明显地比另一组差。

实验中的奖励为什么会没有起到预期的效果?心理学家认为理由之一在于:“当被试对象对任务本身感兴趣时,提供奖励作为动力便是多余”。换言之,如果奖励不能激发人们的工作兴趣,那么,再多的奖励也没有用。回到教学现实中,可以提出这样的疑惑:学校设置的奖励是为了提高教师的工作兴趣吗?也许奖励政策与文件上是写着诸如“为了提高教师的工作热情,学校对教师给予奖励”等之类的话语。但是,对获奖之后教师的教学兴趣、教学积极性以及教学责任心等,学校并没有给予科学的评估。而对工作本身的兴趣、责任等,恰恰是奖励的终极目标,也是学校应该关注的问题,但却被忽视了。

长期以来,学校教师的教学工作,要么以“教书育人是教师的神圣职责”概之,要么以“教学是教师时间报酬的来源”界定,而缺乏深度理解,致使全校未能形成对教学工作正确的、积极的认知。因而,在实践中,学校只能通过寻求外部途径来解决教师的教学活动,如通过奖励特别是物质奖励,而且是越来越多的物质奖励,驱使教师的教学行为指向某一目标。

无疑,在教学管理中,给予教师多少物质奖励才算够的问题,很难给出一个明确的回答。但是,有一点显然可以肯定:对教师的物质奖励,再少也不算少。因为,亚当斯的公平理论已然表明:对于处于同一个组织系统内且薪酬基本上由国家或地方财政统一支付的教师而言,教师关注的往往不是绝对公平,而是相对公平。

教师激励是个复杂性问题,更是个敏感性问题。针对当前以外源性激励为主要特征的教师激励现实,教师的自我激励或内部激励命题,有可能是当前教师激励问题“去复杂性”以及“去敏感性”的最佳答案。毕竟,人的行为的外在驱动条件、环境总会变化,从而导致行为的非持续性。而只有内心的不懈坚持,才能使人的行为持之以恒。

参考文献

[1] 胡杨,胡蓓.面向零时间企业的即时激励机制研究.科研管理,2007(S1).

[2] 姜淑梅.教师职业倦怠研究的历史回顾与展望.吉林大学学报(哲社版),2006(6).

[3] 杨秀玉.西方教师职业倦怠研究述评.,外国教育研究,2005(11).

[4] [美]埃尔菲·艾恩.奖励的惩罚.上海:上海三联出版社,2006.

(责任编辑 刘永庆)