基辛格1971年北京之行

1971年7月、10月,基辛格作为美国总统尼克松的特使,两次赴华与周恩来等中国领导人进行秘密会谈。基辛格北京之行的目的,在于就一系列国际和双边问题与中国形成谅解和共识,打下中美两国信任关系的基础,筹备尼克松总统对中国的历史性访问。台湾问题是双方两次会谈的重点、焦点和难点。对于台湾问题,基辛格是带着尼克松交代的谈判策略和政策底线而来。美方的策略是否有效?中国领导人如何应对?基辛格的承诺究竟为何?基辛格北京之行的这些问题也成为我们探究当今中美关系中“台湾问题”的历史源头。

最关键的是台湾问题

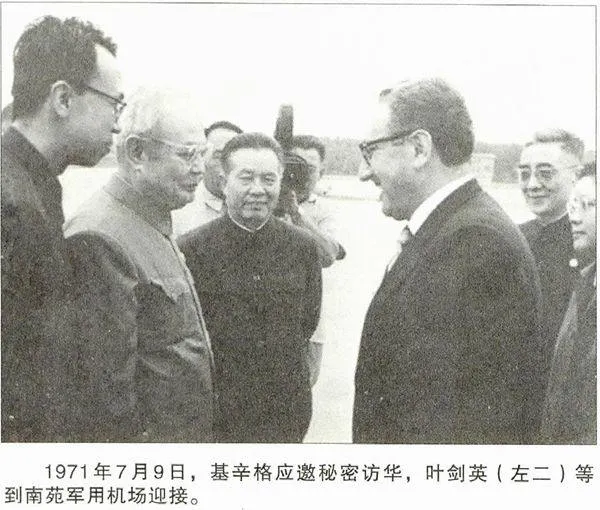

1971年7月9日中午抵达北京南苑机场后,基辛格一行由叶剑英元帅陪同,共用午餐。下午4点半,周恩来、叶剑英、黄华、章文晋等中方代表来到钓鱼台5号楼,同基辛格及其助手霍尔德里奇、洛德和斯迈泽开始会谈。

双方在铺有绿色台布的桌边坐下后,基辛格从公文包里拿出一叠足有7厘米厚的发言稿,会谈从斯诺在《生活》周刊上发表的同毛泽东会见的文章开始。基辛格说,这篇文章他和尼克松总统都很仔细地阅读了,并且他还读了斯诺写的关于中国的书籍和所有文章。他非常认真地表示:“尼克松总统让我向您和毛主席表达他诚挚的问候。他热切希望在不久的将来能够亲自访问北京。”毫无疑问,为尼克松的访华铺平道路,是基辛格此行的首要使命。周恩来也十分客气地回答道:“我相信,这一期望通过我们交流看法能够最终得以实现。”言外之意,尼克松能否访华,还要看美方的诚意,双方能否在战略上达成默契。

“根据我们的待客之道,我们首先请客人发言。”周恩来风趣地说:“况且,你已经准备了厚厚的一本。”闻此,基辛格不好意思地捧着那厚厚的一叠文件,读起他同尼克松一同起草的一篇很长的讲稿。

基辛格开篇从“哲学”层面上大谈对中国的认识,表明为了中美两国的利益和世界的利益,希望中国在平等的基础上,参与到影响亚洲和世界和平的事务中来。尽管中美两国有着深刻的意识形态分歧,但是应当“在互相尊重、平等和为了人类福祉的基础上,在共同关心的问题上开展合作”。这样的开场白让中方代表颇不习惯。章文晋回忆说:“一开始我们对基辛格感到有些迷惑不解。说实话,我们认为他很傲慢……而当时我们对他的风格还不习惯。他大谈哲学和一般原则,在我们看来并不适宜,有点像说教。”

尽管如此,中方无一人打断基辛格的“演说”。接着,他表示此行主要目的有两个,首要的是议定尼克松访华事宜,其次还将讨论中美间共同关心的亚洲和国际问题,这包括:台湾问题、印度支那战争问题、与苏联和日本等影响世界局势的大国关系、南亚次大陆局势、建立两国间直接沟通的秘密渠道、军控问题以及中方关心的问题。

耐心地听完基辛格的宣读,就基辛格所言的“平等”关系,周恩来说:“首要问题就是平等,换言之,互惠的原则。一切事情都必须按着互惠的方式来。”这就给未来的中美关系定下了基调。他从中美人民的友好历史和1955年万隆会议上中方对美政策的立场谈起,即“中国人民同美国人民是友好的。中国人民不要同美国打仗。中国政府愿意同美国政府坐下来谈判,讨论缓和远东紧张局势的问题,特别是缓和台湾地区的紧张局势问题”。周恩来指出,持续16年的中美大使级会谈之所以没能解决中美关系中的实质问题,其原因并不是基辛格所认为的谈判具有“官方”性质,“而是在于是否有解决问题的意愿。这是关键”。美国大使总是说先解决小问题,双方再逐渐达成共识。而我方则不断强调,根本性问题的首先解决有益于其他问题的解决。因此,双方的立场有着根本分歧。周恩来的话意在向基辛格表明,突破中美关系的关键在于美方是否有解决台湾问题的诚意。于是,他坚定地提出了讨论的首要问题——台湾问题。

出乎意料抑或有备而来?

尼克松和基辛格早已料到,在同中国领导人的会谈中,台湾问题将是一个不得不接过的烫手山芋。然而,让他们始料不及的却是,这个烫手山芋竟然被抛出得如此之早。

早在1970年1月20日第135次中美大使级会谈上,基辛格就已注意到,中国代办雷阳的发言稿在台湾问题上语气和缓,与往常不同。一个月后,中方正式邀请美国派使节到北京会谈后,基辛格认为这表明中方的首要担忧并非台湾问题,而是苏联威胁,中国人真正想要讨论的是全球均势问题。1970年12月9日,在收到周恩来邀请尼克松总统私人代表赴华会谈的信函后,基辛格认为,虽然信中所言会谈目的是商讨美军“撤出中国领土台湾”,但这不过“是一个标准的公式”,中国领导人“恳请一个美国使节去访问必定不单是为了中国的一个省的前途,而是受到比这更深刻的当务之急的驱使,必定涉及中国安全问题本身”。总之,基辛格笃定中国积极回应美国对华主动,目的不在于从根本上解决“台湾问题”这个痼疾,而是要同美国建立一个对抗苏联威胁的国际态势,解决中国的安全问题;因此,中国在台湾问题上的态度会相当灵活。

1971年6月2日,基辛格接到周恩来邀请他访华的正式邀请函:

毛泽东主席表示,他欢迎尼克松总统来访,并且期待着届时同总统阁下进行直接谈话,各方可自由提出自己关心的主要问题。不言而喻,在中国和美国之间首先要解决的关键问题是美国武装部队从台湾和台湾海峡地区全部撤走的具体方式的问题。

基辛格固执旧有思路,认为这是“周恩来再次以最容易获得解决的方式提出了解决台湾问题的轮廓:撤走美国军队”。

然而,在1971年7月9日下午的会谈中,周恩来按照中共中央政治局会议在5月份的决议,指出中国政府在台湾问题上对美方的要求:第一,无条件承认中华人民共和国是中国的唯一合法政府,台湾是中国的一个省,已经归还中国,是中国领土不可分割的一部分;第二,美国必须在一个有限的时间内,从台湾和台湾海峡撤出全部的军事力量、拆除所有军事设施;第三,“美台共同防御条约”是非法的,中国不承认,应当废除。

这完全出乎基辛格的预料:中国领导人并未因严峻的安全形势而将台湾问题委居于其次。很显然,周恩来所提出的三项条件,远比基辛格的预想复杂得多。

基辛格动身来华之前,尼克松亲自审查了国家安全委员会职员们准备的资料,向基辛格交代了与中国领导人会谈时的战术策略。对所有问题的准备,尼克松最不满意的就是对台湾问题的表述,认为基辛格班子准备的发言稿立场“不够强硬”。他特别提醒基辛格:“不到迫不得已,不要表达我们放弃对台湾支持的意愿。”“与中国人的会谈,不能让人看起来是我们在出卖台湾。”他叮嘱基辛格:不要在开篇就直白地谈美国在台湾问题上已经做了什么或是不再需要在台驻军,而是要强调,“尼克松主义”的原则是向那些可以自助的国家提供帮助,因此美国没有必要在某个地区永久驻军。总的来说,应当是让中国人感到美国愿意在台湾问题上做出让步的意愿是“捉摸不定”的,不能看起来像是“抛弃了老朋友”。此外,还要巧妙运用“挂钩”的谈判策略:“我们在台湾驻扎的6000名士兵,直接与我们在南越的作战行动相连。所以,如果越战问题解决了,那些军队也就不再需要了。”言外之意,如果中国想要美国从台湾撤军,那么中国领导人则不得不做北越领导人的工作,协助美国尽快“体面而光荣”地结束越战。美国从台湾撤军虽是迟早之事,但若能借此邀得中国对美国结束越战的协助,何乐而不为呢?但是,周恩来在开篇便向基辛格提出三条坚定的要求,基辛格虽有备而来,却准备不足。

策略破产,交出底线

面对周恩来的强硬态度,基辛格提出,台湾问题可以分为“军事问题和台湾同中华人民共和国政治关系演进”两个部分。周恩来立即听出其中的玄妙,直截了当地说:“这不同于我们的看法”。他重申:“如果要在我们中美两国间建立关系”,美方必须满足前述三个条件。

既然周恩来强调的是中美两国建立外交关系的前提条件,基辛格便钻空子辩称:“我明白您说的关于建交的问题。但是先让我谈谈在我们没有外交关系的情况下,台湾在我们关系中的状况。”他表示,美国在削减驻台军力方面已经做出了积极的主动,例如:终止在台湾海峡巡逻、从台湾撤出一队空中加油机,并且削减了20%的驻台军事顾问组。目前,美国驻台军事力量由两部分组成,占2/3的军队同美国在亚洲其他地区的军事行动相关,其余1/3是对台防御。美国方面打算在越战结束后的一个明确的、较短的时间内撤出与台湾防御无关的2/3军队。随着中美关系的改善,美国将逐步减少其余驻台军队。“如果这样做的话,军事问题不会成为我们之间的原则性障碍。顺便说一下,这是尼克松总统的私人决定,还没有经过我们的官僚机构和国会的讨论,但应当对此抱有极大信心。”显然这是在搞模糊战术,这句话的另一层含义是:如果美国其他政府部门或国会不同意执行,那么只能算做美国官僚政治的掣肘,并非尼克松总统的本意。因而撤军也并非板上钉钉之事。至于台湾问题的政治方面,他说:“我们不支持‘两个中国’的解决方案或‘一中一台’方案。”总之,这些原则是尼克松总统提出来的,中方可以凭信。但是,实施政治步骤的时间还需要双方再作讨论。

周恩来回答说:“我明白你们需要一段时间,但是留给尼克松总统的时间并不多了。”尼克松的任期还剩一年半,如果连任,则是五年半。但是,中美两国建立外交关系的时机已经到来,“如果这个问题解决了,这就成为影响他能否连任的因素之一”。

尼克松若能成功打破中美关系的坚冰,毫无疑问,将会有力推动他成功连任。这一点,基辛格当然心知肚明。但是,他若承认这一点,岂不让中方握住了把柄,成为要价的砝码!于是,他否认说:“我们对中华人民共和国的政策与总统的再次当选没有关系。世界和平不能没有中华人民共和国的参与,这是他毕生的信念。这些决定是基于美国的永久利益而做出的,并非是尼克松总统的个人利益。”

鉴于周恩来屡次重申中国政府对台湾问题的政策立场,基辛格也十分坦诚地说出自己的担忧:“总理是否将总统与毛泽东主席的会面,同实现建立外交关系相联系?或者,两者是否可以分开?”周恩来回答说:“并不是绝对的。建交可以让他们的会谈更轻松。但是,如果你们需要一些时间,我们也能理解。”看到中国领导人并非咄咄逼人,基辛格也缓和下来,坦承:“我把我个人的推测告诉总理。如果东南亚的战争结束,我们能够在这一届总统任期基本解决台湾问题的军事问题。我们肯定在总统的第二任期的早期解决政治方面的问题。当然,我们之前先向着这个方向努力。”这样一来,基辛格向中方交出了尼克松政府解决驻台军队和台湾政治地位问题的时间表。

7月10日下午,双方的会谈继续进行。针对基辛格提出的将美国从台湾撤军同越战进展相“挂钩”的策略,周恩来尖锐地指出,这是美国在施展“拖延”战术,想“走一步看一步”。而这么做的恶果,很可能是日蒋勾结,日本势力进驻台湾。周恩来反用“挂钩”战术,不无强硬地指出:“台湾问题不是一个孤立的问题,而是同承认中华人民共和国相联系,还同其他所有国家与中国的关系相联系。如果你们的总统要来中国却对这个问题不表示一个清楚的态度,那么这会给世界一种什么样的印象呢?在我看来,这是难以想象的。”

基辛格辩解说,在此前的中美沟通中,中方只是提出了美驻台海军队的问题,所以他这次是带着对这一问题的积极回复而来的。听到基辛格的曲解,周恩来按捺不住,反问道:“但,那意思是你们仅准备撤出驻军,而不准备使两国关系向着友好方向发展,即建立外交关系?在我看来,这是一个矛盾,因为改善关系的一个正常结果,就是建立外交关系。”紧接着,周恩来反问道,难道美方最近一改“红色中国”之谓、公开称“中华人民共和国”,中方一改“美帝”标语、称“美利坚合众国”,这不意味着正常的关系吗?中国政府对台湾问题的政治方面的要求,并不必然成为尼克松总统访华的前提条件,但“必须确定的事情,是你们是否愿意朝着建立正常关系的方向发展”。

周恩来的话是要逼基辛格交出美国在政治上处理台湾问题的政策底线。基辛格不甘心就范,先从“哲学层面”上辩称:中美两国领导人,应当首先在根本原则上达成一致,其他具体问题的解决则是时间问题。他保证,尼克松总统在访华时会向毛主席重申:“不支持台湾独立运动,不支持一个中国、一个台湾,不支持两个中国的解决方案。”在前三点的基础上,“台湾属于中国”自然就实现了。“因此,唯一需要我们要等到大选之后才能做到的,这就是正式承认中华人民共和国是中国的唯一合法政府。”在周恩来的追问下,基辛格再次重申美国政府对于台湾独立运动的态度:“我们不会给予任何支持,无论是直接的还是间接的。”“我重申,如果你有任何关于美国支持它的情报,请告诉我,我会立即制止。”尼克松政府不仅不会支持台湾独立运动,而且绝不会支持国民党政府对中国大陆的进攻。他特别说明:“从技术上讲,如果没有我们的支持,他们无力入侵大陆。”

7月11日,周恩来在基辛格临行前再次谈到台湾问题,在前两天提出的要求外,又强调两点:第一,中美建交时,美国和蒋介石政府之间签订的“美台共同防御条约”必须废除;第二,针对日本,美国需承诺,美军撤离台湾之前,不让日本军队进入台湾;控制日本不参与“台湾独立运动”。对于第一点,基辛格表示,美国政府非常希望台湾问题能够和平解决。对美台“废约”的要求,在日后中美关系的发展过程中,一直是中国政府坚持的中美建交的必要前提。而对于日本,基辛格承诺:“只要在我们能够控制日本的程度之内,我们将反对它这么做。”

重申承诺,“行胜于言”

美国总统对中国的历史性访问,不仅是为了改变两国敌对20多年的事实、开启新的双边关系,更为重要的是它将改变整个国际形势格局。通常而言,两国首脑峰会后,都会通过发布联合公报来显示访问的成功,所以为尼克松访华起草联合公报便成为基辛格第二次访华的重要任务。而寻找到一种双方可以接受的对台湾问题的表述,便成为基辛格撇开美国国务院官员,同周恩来秘密会谈时的首要问题。

基辛格首先重申了1971年7月向中方作出的承诺:美国将在越战结束后撤出与越战有关的驻台军队,并随后在一段更长的时间内逐步减少其他驻台美军;美国不赞成“两个中国”或“一中一台”的解决方案;不支持或鼓励“台湾独立运动”;不支持、实际上会反对日本在台湾驻军或对台湾施加军事影响力,同时在美国能对日本施加影响的范围内,反对日本试图支持“台湾独立运动”;支持有关台湾海峡问题的任何和平决议,在这个问题上美国不会起阻碍作用;在尊重中方观点的基础上,美国准备推动与中华人民共和国之间的关系正常化。基辛格表示,尼克松在访华时,将会向毛泽东主席和周恩来总理重申上述几点。

然而,将这些承诺写入尼克松访华后向全世界公布的《中美联合公报》中时,基辛格却不断强调尼克松政府在台湾问题上奉行的“行胜于言”的原则:“就台湾问题而言,我们可以做的要多于我们可以说的。只要我们双方都能理解事物发展的方式,有些事情可以留待历史去解决。”并保证,尼克松在访华时将重申上述几点。

于是,1971年10月22日基辛格向中方递交的美方第一稿公报草案,按照老一套的格调,强调双方关系中模糊不清的共同点,同时用概括性的陈词滥调掩盖分歧。当晚,看过美方提出的公报初稿后,周恩来便表示不满,当即提出中方也可提出草稿供双方讨论。根据周恩来的指示,外交部美大司司长章文晋和几名美大司干部开始起草。经过多次反复讨论和修改后,在24日晚上会谈时,周恩来先请代理外交部长宣读中文、翻译人员口译为英文,将中方公报草稿的内容告知美方,表示可以双方的公报草稿作为讨论基础。

中方第一稿中对美方对台湾问题的立场有四点内容:“在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国”,“美国将鼓励中国人依靠自身通过和平谈判解决这一内政问题”,“不实施或支持任何旨在将台湾分离中国的活动”,以及“在所有美国军队从印度支那完全撤军后将撤出在台湾的武装力量和军事设施”。周恩来表示,这四点是必须强调的。尽管双方已在讨论中达成共识,即这些都需要一步步来实现,但是在联合公报中,美方必须在这些问题上表明立场。否则,中国人民和世界人民都不清楚中美两国将沿着什么样的道路如何发展关系。

对于中方立场中的四点要求,特别是台湾问题是中国内政的表述,基辛格表示难以接受。他再次向周恩来保证,尼克松总统将在访华中向毛泽东主席重复上述承诺,这将是对美国未来外交行动的指导。但是,请中方理解,美方可以做的比可以说的多得多,而且如果尼克松成功连任,美国将从1973年开始加快建立正式外交关系的步伐。

但是,周恩来也表明已经做了相当大的让步。他说:中方在公报草稿中对台湾问题,使用的是“一种最为克制的表述”。例如在美国从台湾撤军的问题,“当然,你们终将会从台湾和台湾海峡撤军。这是一个时间问题。我们没有要求你们立刻撤军。尽管我们有权力提出这样的要求,但是我们没有这么做,正是因为我们理解关系正常化需要一个过程”。最终,基辛格答应当晚将继续修改草案中的美方立场,寻找到一种适度恰当的表述。

会议结束后,基辛格和他的助手洛德通宵修改公报中美方对台湾问题的立场表述。直至10月25日上午9时,美方才完成了对公报草稿的修改,并于上午10点多交给中方。由于基辛格无法接受中方第一稿陈述美方立场时使用“内政”一词,所以美方第二稿仅保留中方原稿中的第一句,即“美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国”:

关国方面声明:美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国。美国政府对这一立场不提出异议。它支持努力达成解决台湾与大陆最终关系的一种公平的、和平的解决方案。关于美国在台湾的军事存在,美国方面声明,随着亚洲紧局势的缓解,美国军队将逐步减少。实施这一方案的同时。美国不放弃对和平解决方案的关注。

很明显,它删除了有关美国不支持“台湾独立运动”或任何分离台湾活动的承诺。此外,基辛格几次对周恩来口头承诺:随着印度支那战争的结束,美国将从台湾撤军。但是这份草稿中没有明确将美国从台湾撤军同结束越战相联系,而是同“亚洲紧张局势”相连,而这将朝鲜半岛、台湾海峡、印度半岛包括在内,实际上并没有提出任何明确的期限。这种方案中方肯定难以接受。因此,中方继续修改,在第二稿中修正了美方的表述:

美国方面声明:美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国。美国政府对这一立场不提出异议。美国支持通过和平谈判的方式解决台湾与大陆统一的问题,并且不会实施任何旨在将台湾分离中国的活动。美国将在从印度支那撤出所有军事力量之后,撤出在台湾的军队和军事设施。

收到中方第二稿公报草稿后,基辛格等再次修改,并于25日晚9点50分继续同周恩来会谈。但美方第三稿草案中对于台湾问题的表述,除了将第二稿“一种公平的、和平的解决方案”中“公平的”加上括号表示可以删除外,与第二稿并无差异。为了显示美方的表述已经达到底线,基辛格故意说草稿上的表述已超过了其他任何一届美国政府可以想象的。他向周恩来重复了美国从台湾撤军和不支持分裂台湾的活动的口头承诺,重申“美国可以做的比可以说的多得多”,如果一定要把这些口头承诺写在公报上,将弄巧成拙,引来反对阻力,最终难以实现。

对此,周恩来指出,由于此时两岸通过谈判实现统一的可能性极小,因此很可能一些人会将“一种公平的、和平的解决方案”的表述曲解为让台湾人实行所谓的“自决权”,并以此来在联合国问题上大做文章。鉴于基辛格对美国政策底线的表达,周恩来也策略性地指出:“你知道,我们没要求你们立即撤军。但是,你们应该考虑到我们人民的要求,就像我们得考虑你们的要求一样。”他表示:“原则是一回事,但是付诸实施要花一段很长的时间。但是,得有人树立一个榜样。所以,的确需要时间来实现紧张局势的缓和。那么关于台湾的问题就是不能将台湾从祖国分离出去。”25日晚11点40分,双方的会谈暂告一段落,周恩来带走了美方第三稿公报草稿,再做进一步的修改。

26日凌晨4点45分,中方带来了新的第三稿草案,关于美国在台湾问题上的立场,写道:

美国方面声明:美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一个省。美国政府对这一立场不提出异议;它希望按照这一立场对台湾问题的解决应当通过和平谈判实现,并且声明它将从台湾逐步减少并最终撤出所有军队和军事设施。

但是,基辛格仍不满意,他表示自己有95%的把握使总统接受美方第二稿中的说法,但是不敢保证总统接受中方的表述,所以恐怕在这次会谈中难以形成最终的公报草稿。周恩来表示,美方希望将目标模糊化,但中方希望具体化、明确化。所以,中方的表述已经极为克制,充分考虑到美方的顾虑,尽力满足美方的需求,在撤军问题上也没有设立明确的时间表。但是,在模糊化的战术外,要让中国人民明白,还需要有具体的内容。基辛格无奈地表示,他已经在他可以做到的范围内尽全力了。只能将美方的这两种方案和中方的方案草稿带回华盛顿请尼克松总统定夺。如果尼克松总统认为可以接受中方观点,那么双方可以等待尼克松总统访华时做最终定稿;但若总统认为分歧仍然很大,那么再通过巴黎渠道或在黑格下次访华时向中方反馈美方的意见。

26日上午8点10分,双方拟定了联合公报的草案,但是关于台湾的部分暂以中方第三稿中的表述为蓝本,仍未最终确定。

回到华盛顿,在给尼克松总统的汇报中,基辛格如实表达了对周恩来的冷静、敏锐、智慧的叹服,赞赏他理解尼克松政府面临的国内和国际政治压力并充分考虑美国政治需要的宽容和大度,并且尊重周恩来对中国政府立场和原则的坚定坚持。总之,尽管在对台湾问题的表述上并没有达成最终的一致,基辛格仍然认为,中美联合公报将是实事求是的、清晰、庄严的,对于未来中美关系的发展有着积极的推动作用。

(责任编辑 谢文雄)