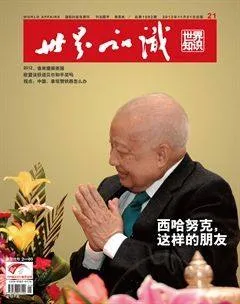

西哈努克·世界知识·我

2012年,西哈努克老人90高龄去世。生老病死,听天由命。追忆逝者,表达尊重。《世界知识》做封面专题,我在封底衬托一下。自《世界知识》创刊以来,已经做了很多很多关于柬埔寨和西哈努克的文章,其中不乏佳作。回想这十几年来,我也荣列作者队伍之一。忽生想法,将我在本刊上发表的相关文章按年代串起来,尝试从多角度理解他的心,他的国,他的朋友……

前《世界知识》阶段。上世纪80年代就读于山东省实验中学。有一天,学校盛传有外事接待任务,有一个叫西哈努克的重要外宾将来访。好怪的名字,不知道是谁。好在我们学校的女才子厉害,娓娓道来诺罗敦家族兴衰史,正儿八经地算是我人生当中第一堂东南亚普及课。父母说,他们年轻时也唱过“西哈、西哈、我爱你”之类的欢迎歌曲。但他老人家最终没有来,否则我将经历人生当中第一次重要的外事活动。上世纪90年代,我师从我国著名的印支问题(越南、老挝、柬埔寨)专家从事东南亚研究,由此开始更专心地关注西哈努克。

2001年,发表“西哈努克国王的心事”一文,其中一段谈到他为自己的后事所做的安排:

1994年2月,72岁的西哈努克国王病重,危及生命。他写信给当时的两位首相拉那烈和洪森,说“我的死亡已经一天天临近”。尽管生老病死不随人愿,但国王病得似乎不太是时候。因为当时柬埔寨刚刚结束长期内战,并破天荒地组成由两首相共同领导的政府,百废待兴,团结稳定是大局。人民不希望具有“镇国之尊”的国王就此撒手西归。也许是国王和子民的拳拳之心感动了上苍,10月,国王被“圣迹治愈”。但“复活”的西哈努克还是写了遗嘱。他说,自己的遗体要安放在一张简朴的小床上,并覆盖鲜花,火化时只用天然木柴,“可能的话加一些檀香木”,骨灰要装在用柬埔寨菩萨省出产的大理石制作的骨灰盒里,然后安放在王宫院内的银塔里。他还要求柬埔寨政府不要邀请任何外国国家元首和政府领导人出席在柬埔寨举行的任何哀悼仪式,因为“我们国家现在还非常穷,接待不起任何外国贵宾”。为防止有些人企图利用王位继承问题作乱,国王驳斥了一些有关王位继承的传闻。

2004年,发表“三叹:从西哈努克到西哈莫尼”一文,其中一段谈到他的继承人西哈莫尼:

西哈莫尼此番来京,对中国人来说,颇有“似曾相识燕归来”之感。王位继承问题相对平稳解决,对柬埔寨这个从重建走向复兴的国家而言,意义殊大。概言之,既有传统佛教社会的因缘,也有走向现代化国家的启示,更有摆脱包袱走进一段新历史的蕴涵。让人颇为感叹。一叹,退、任之间,似乎是佛家世界观的基本思想。细观大千世界,芸芸众生,每个人在偶然的冲动中,或在他人的影响下,或经深思熟虑后所作的每一项决策,往往形成事物发展的因,而外在的影响,各种客观条件的聚合,则是促成事物的缘,因缘的结合与离散形成万事万法的始与终,主导着每个人一生的命运,而这些无数个人因缘与命运的汇合,又形成了演变历史的大事因缘、主导着社会变革的轨迹。

2005年,发表“多谢女性美”一文,其中一段谈到他的国家所经历的辉煌和苦难:

走马观花之后,也许略有偏颇,我发现这两国整体上更应该属于女性化的政治文化。吴哥窟,柬埔寨高棉民族的象征,东南亚早期文明的恢弘之作,母亲湖洞里萨湖畔的神秘古都。这里,每座神庙的壁画不同,但无一例外地都雕刻着灵动婀娜的仙女。多数神庙供奉阴阳器(即合在一起的男女生殖器石像),但只有宝剑塔的阴阳器保留着完整的阳器。那些失踪的阳器在多次殖民和战乱中被毁坏或被偷走,只有方形石槽状的阴器空对天际。残存的历史遗迹也许象征着殖民者或战乱对这块土地强悍精神的镇压、掠夺和泯灭。当五湖四海的各色男女在吴哥窟高台上看夕阳穿破云层时,心里更多的可能是沉重。

2006年,发表“中国—东盟的时代之遇”一文,谈到中国与包括柬埔寨在内的东南亚国家走共赢之路:

当一位艺术家观察地图上的东南亚时,他隐约地发现,这一地区的海陆岛礁的分布形状竟然很像汉字的“遇”字。在笔者看来,中国与东南亚的关系是真的可以用“遇”字来概括。中国和东南亚在地理上是天然的相遇,在历史上曾有过共同的遭遇和知遇。如今,在这个全球化的新时代,中国和东南亚再度相遇。

2012年,以文,送别——中国人民的老朋友,一个愿意将最后的生命留在中国,一个特别相信中国的老朋友。