谢长廷“登陆”,民进党两岸政策将改变?

10月4日至8日,民进党重量级人士、曾任党主席和“行政院长”的现任中常委谢长廷,以台湾维新基金会董事长的民间身份前来大陆参访。他在北京和厦门与大陆对台高层领导和涉台研究机构会谈,提出对两岸关系发展的基本看法,着重阐述了以“宪法共识”、“宪法各表”来面对、处理和超越两岸差异的主张。谢长廷在今年民进党 “大选”失利后准备重新调整两岸政策的背景下访问大陆,对观察今后民进党的两岸政策走向具有重要意义。

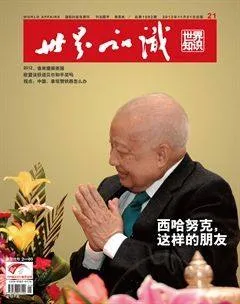

绿营登陆的最高层级人士

谢长廷生于1946年,台北市人,从1980年涉入政坛迄今已愈30载,曾参与组建民进党,先后任台北市议员、“立委”、高雄市长、2000年民进党执政后的首任党主席、“行政院长”,2008年代表民进党参选台湾地区领导人,是泛绿阵营公认的“天王级”人物。

早在上世纪90年代初,不少民进党人士就登陆参访,陈水扁、吕秀莲曾分别在担任“立委”和桃园县长时访问大陆,谢长廷也在1993年以“立委”身份登陆。事隔多年,谢长廷再次访问大陆,将此行定调为“开展、互信、分享之旅”,并在行前以“今日我足迹、未来后人路”来表达对参访的期许,成为历来民进党内部参访大陆层级最高的代表人物。随同谢长廷登陆的是清一色的“谢系”人士,包括云林县长苏治芬、“立委”李应元和赵天麟等。在参访期间,谢长廷赴福建省东山县铜砵村祭祖,前往厦门大学台湾研究院和中国社科院台湾研究所进行对话,并与国务委员戴秉国、国台办主任王毅、海协会长陈云林当面交流对两岸关系的看法。此外,谢长廷一行还参观了台商企业、奥林匹克公园及周边场馆,并亲身体验了老舍茶馆文化,加深了对大陆的直观感受和认识。

谢长廷此次毅然决定访问大陆,与其长期倾向政治实用主义的思想有一定关系。谢早年曾主张“统独只是手段,重要的是人民对幸福的选择”,因而对“台独”持实用主义态度,赋予其更多的政治工具色彩。2000年7月,谢长廷在高雄市长任内,提出依照《两岸人民关系条例》,高雄与厦门是同属一个国家的领土,是“一国两市”,主张推动两岸城市互访,并试图率团访问厦门,但因被陈水扁否决而落空。此后,谢长廷又声称“中华民国宪法就是一中”,逐步形成“宪法一中”的两岸论述。2008年代表民进党竞逐“总统”大位失利后,谢长廷对两岸关系展开新的思考,提出台湾各界应寻求对内以“宪法共识”取代“九二共识”、对外以“宪法各表”取代“一中各表”,作为台湾与大陆互动协商的原则和基础。尽管上述主张在民进党内部引发不同意见甚至饱受深绿势力批评,作为党内温和派代表的谢长廷此次在大陆还是再度抛出“宪法共识”、“宪法各表”论述,并声称两岸交流不能继续“搁置争议”,只有面对、处理和超越争议才能向前发展。谢长廷在返台后这样表示,“民进党若想重返执政,就不要刻意挑起双方情结,与13亿人作对,而是应深化与大陆的互信基础”,直接点出其对民进党处理两岸关系的看法。

“开展之旅”背后的逻辑

自2008年“大选”落败后,面对蔡英文、苏贞昌先后主导民进党,谢长廷在台湾岛内的政治舞台大幅限缩。近几年来,除通过“谢系”子弟兵的权力布局维持影响力外,如何在长期困扰民进党发展的两岸问题上提出可行论述,成为谢长廷扩大和彰显党内地位的重要凭借,这也是他此次“开展之旅”的政治权力逻辑。有评论指出,谢此行的确有助强化其两岸议题,以牵制蔡英文和苏贞昌。

然而,谢长廷能够突破“台独基本教义派”的桎梏毅然登陆,其深层次的动因乃是大陆对两岸关系发展的主导权提升以及推动两岸关系和平发展战略的效应日益凸显所致。

随着大陆的崛起及对两岸关系发展主导权的扩大,民进党越来越无法忽视大陆因素。上世纪90年代以来,民进党虽然关注中国大陆崛起的事实,但党内始终不愿面对现实,相反不少人颇为推崇“中国崩溃论”和“中国危机论”,对中国大陆发展走势的判断出现严重偏差。因此,民进党执政后将大陆看成“威胁”和“敌人”,不断制造两岸关系紧张,最终陷入执政危机。中国大陆崛起的事实作用于两岸关系的结果是,一方面中美双方在台湾问题上的影响力继续朝“美消中长”的方向发展,另一方面相对于台湾当局,中国大陆主控两岸关系发展的能力大幅提升。这一事实促使民进党越来越难以孤立自闭、自绝于两岸关系,不得不着手以更加务实开放的姿态与大陆打交道。

大陆坚定推行两岸关系和平发展战略,对岛内政治生态和社情民意产生了重大影响。2008年迄今,和平发展战略实施的正面效果相当突出,岛内支持两岸关系和平发展、扩大两岸交流合作互惠的民意成为主流,“台独”的民意基础进一步削弱。台湾指针调查研究公司发布民调显示,高达73.1%的受访民众赞成民、共两党暂时搁置两岸对立主张,共同推动两岸和平发展。同时,两岸关系和平发展的价值观念已经影响到岛内民众对政党执政的投票行为。国民党坚持“九二共识”、反对“台独”的立场给选民以两岸关系和平稳定的预期,相反民进党的两岸政策陷入意见不一、能力不足的困境,成为被国民党在选举中拿来攻击的主要对象。

目前看,以上两方面的发展趋势不会改变,这意味着民进党在两岸关系和平发展进程中可以选择的战略空间将十分有限,突破、创新、改变是谢长廷此趟大陆之行给予民进党的重要启示。

民进党的两岸政策方向

从岛内看,长期影响民进党两岸政策的两大因素,一是意识形态,二是权力利益。就前者而言,目前“台独牌”的政治动员效应大大下降,加上台湾社会阶层矛盾加剧和贫富差距拉大,民进党已在淡化“激进台独”的意识形态,改走“务实台独”路线,主打“阶级牌”、“民生牌”和“治理牌”。就后者而言,政党的政策路线必然服从于现实权力利益的要求,在选举政治中即以选票为依归,为追求选票的最大化,民进党重新调整路线是政治理性的应有选择。

尽管谢长廷此次出访不代表民进党,事后亦未获得民进党主席苏贞昌的积极响应,但其登陆访问并提出发展两岸关系的主张,仍是民进党内酝酿调整两岸政策的重要表征。结合选后岛内政局发展、民进党内部政治生态以及苏贞昌的政治性格看,未来一个阶段民进党的两岸政策有望以理性、务实、开放为主基调,表现为以下特征:

一是战略坚定与策略灵活相结合。“台独”是民进党长期的“神主牌”,在岛内社会有一定市场,民进党若废除“台独党纲”,将承受“独派”出走、政党分裂、选民流失和社会基础削弱的重大风险,相反收益并不确定。民进党为向“基本教义派”交待,在战略上不会放弃“台独”路线,要其承认长期批判和否定的“九二共识”将非常困难。作为党内“温和务实派”的谢长廷亦是如此。然而,为顾及岛内支持两岸关系和平发展的主流民意,民进党在策略和手法上将更加务实灵活。如坚持“事实台独论”,以1999年通过的“台湾前途决议文”为基础定位两岸现状和台湾地位,进一步向“中华民国宪政体制”回归,走将“中华民国”与台湾相结合的中间路线。

二是适当分离对待两岸政经议题。台湾民众对民进党的“反中锁国”、“反商”、“反交流”、无能力处理两岸关系的印象十分深刻。蔡英文任党主席期间虽致力推动两岸政策务实调整,但因立场摇摆,始终无法打消岛内民众对民进党重新执政可能恶化两岸关系的疑虑。面对这种被动形势,民进党内部对在两岸事务上进一步推进政经分离已有基本共识,即在两岸定位问题上坚持“事实台独”的稳健立场,在经济、文化等领域修正“逢中必反”、“逢共必反”的偏激做法,对两岸交流采取更大的弹性和更务实的态度。

三是强化大陆研究,寻求民、共对话。目前,民进党内各主要派系都认识到中国大陆将继续保持崛起的发展势头,对台湾政治、经济、社会、民意各层面的影响会持续增强,继而认为民进党与大陆之间的沟通交流和对话无法避免,应尽早采取措施予以因应。在党主席苏贞昌的主导下,民进党主张积极、自信地面对中国,已恢复“中国事务部”加强对大陆事务的研究,并计划成立级别更高的“中国事务委员会”,谋求在不预设前提下寻找民、共两党交流的基础和空间,以沟通和对话代替隔绝和对抗,创造其所宣称的“互利互惠、共存共荣”。今年以来,包括民进党青壮派民意代表林佳龙和萧美琴、民进党新北市党部主委罗致政、新潮流系“大佬”洪奇昌都曾来大陆参访,传递出新形势下民进党加强了解大陆、寻求民、共对话的信号。以谢长廷在绿营中的“天王”地位,其大陆之行无疑是观察民进党今后如何开展与大陆交流对话的重要窗口。