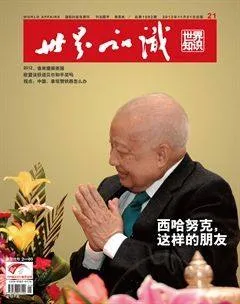

西哈努克之后,中国定会拥有更多朋友

诺罗敦·西哈努克太皇逝世是柬埔寨的巨大损失,也是中国的巨大损失。他是中国人民的伟大朋友,其身后是一段自万隆会议起延续了57年并得到有力传承的国与国、人与人之间的伟大友谊。这友谊穿越时代、跨越国界、超越利益,闪耀着中国作为一个发展中大国的道义和责任的光辉,堪称当代国际关系史上大小国相处、领导人交往的典范。

外交锐意进取、主动塑造的写照

西哈努克这个名字,连结着许多上了年纪的中国人的情感记忆。中国对西哈努克的坚定、高调支持,与共和国的成长历程联系在一起,是建立在光明正大的国际公义、成熟理智的地缘战略、高瞻远瞩的区域目标基础之上的,它使弱小的柬埔寨免于在冷战大背景下沦为外国附庸,使处在美苏争霸锋线上的中南半岛免于被某个全球或区域霸权主导,也使当时内忧外患中的中国免于陷入更为复杂的战略环境。

对于西哈努克在不同历史时期的个人表现,人们有不同的议论,但无论怎样都无法否认他是一位坚定并且富有政治智慧和个人情感的民族主义、爱国主义、和平主义和民生主义者。正是因为兼具这些品格,西哈努克的救国努力才能经受住多桀时势的考验,才能赢得中国政府长期的支持和国际社会的理解与同情。他自己也在这个过程中成为柬埔寨的英雄、中国的挚友。

中国领导人同西哈努克的亲密友情、中国与柬埔寨的特殊友谊,折射出丰富的智慧和砥砺,是宝贵的外交财富。其闪光点,一是果断的战略选择。当美国扩大侵越战争、支持柬埔寨朗诺政权发动政变罢黜西哈努克时,中国领导层从反对霸权主义、支持第三世界民族解放斗争的高度出发,迅速做出接纳西哈努克流亡北京的决策,发出“我们永远承认你,决不认同别人!”的声音。这一决策带着那个时代的特有气势,处变不惊,力挽狂澜,其实施过程贯穿了中国的三代领导集体,保持和扩大了中国对中南半岛局势的影响力,经得起历史检验。

二是坚定的外交原则。中国对西哈努克的支持既是利益抉择,也是道义担当。中国政府对西哈努克及柬民族团结阵线的支持是对和平共处五项原则和大小国平等相待的有力践行,它对内对外发出这样的强烈信号:中国绝不允许在自己近邻周边发生以大欺小、恃强凌弱、阴谋颠覆合法政权的事情,绝不允许任何国家劫持中国的弱小邻国、从事损害中国战略利益的勾当。这样的信条和理念赋予中国外交取之不竭的精神力量,给予中国对外关系延绵世代的生生活力。

三是积极的外交手段。中国对西哈努克的支持不是漂亮口号,而是实实在在的行动。从周恩来总理在朗诺政变后不久飞赴广州同柬埔寨、越南、老挝及南越民族解放阵线三国四方领导人会晤,支持成立柬埔寨民族团结政府,到中国在战火中将物资经由“胡志明小道”源源不断送到民柬团结政府手中,再到释放善意消除中柬之间一时出现的矛盾,无不是外交锐意进取、主动塑造的写照。

提到西哈努克,有必要忆及上世纪80年代中国为推动政治解决柬埔寨问题所做出的努力。要求苏联促越自柬撤军是邓小平同志提出中苏关系正常化的三个前提之一。通过推动解决柬问题,中国南部周边环境显著改善,中国与东盟关系扬帆起航。从1986年柬抵抗力量三方提出“八点建议”到1991年柬和平协议签署的五年间,中国政府与西哈努克及柬各方密切合作,与东盟、苏联、美国等国有效沟通,与越南进行针锋相对的谈判,利用双边、多边和联合国渠道开展了活跃的大国外交,这比中方主持朝鲜半岛核问题四方、六方会谈早了近十年时间。对这段历史,时任中国外长钱其琛在他的《外交十记》一书中写道:“柬埔寨和平协议的签署,作为一个地区冲突通过国际间合作而得以和平解决的成功范例,载入了史册,但对中国来说,它还有着更多和更深远的意义。”

四是细腻的外交风格。“你要交好西哈努克这个朋友!”这是周恩来对首任中国驻柬大使王幼平将军的嘱托。为了做好西哈努克工作,中国领导人用心良苦、关怀入微。1960年周恩来率团一身肃缟如期到访正为西哈努克父亲治丧的柬埔寨、1970年周恩来亲自为西哈努克寻找在京住地等故事至今仍在中柬两国广为传诵,值得每一代中国外交人品味。外交归根结底是做人的工作,外交的本质是争取人心,人心在我,利益就在我。对于这一点,前辈们早就为我们写下注脚。

中国不能孤独地崛起

感动从来都不是单向的。今天,中柬友谊精神已深深融入两国外交血脉,双方都在传承。近年,中柬经贸、文化、民间关系迅速发展,中国助柬发展交通、修缮文物、改善民生,中柬友谊电台在柬开播,友好传统与时代特征相结合,焕发出新的勃勃生机。2010年,温家宝总理与洪森首相达成共识,建立中柬全面战略合作伙伴关系。2012年,柬埔寨在担任东盟轮值主席期间,面对美国和个别东盟国家的巨大压力毫不畏惧,拒绝在东盟外长会议等场合突出南海争议,坚定维护中国与东盟总体关系的稳定发展。这些,都让我们更加坚信中柬友谊历久弥坚。

10月17日,西哈努克的灵柩返回柬埔寨,中国为他降下半旗。我们在目送西哈努克远去的同时,自然联想到中国外交的未来。互联网上有人说,西哈努克去世标志着“中国外交一个真朋友时代的结束”。果真如此吗?我们难以苟同。

正如这个世界和中国都在发生着巨变一样,中国外交也处在关键的转型当中,扬弃是成功转型需把握的要义。当国家走向强大,民意走向多元,外交需要加强什么、保持什么、调整什么,的确是复杂、棘手的课题。无论如何,中国不能孤独地崛起,新时期中国外交离开朋友的支持和国民的理解,就不可能实现为民族复兴创造基本有利外部环境的目标。

不必讳言,今日中国似乎不再有放言“我们的朋友遍天下”的豪气,在一些重大热点问题上感到孤独,甚至受到围攻,而真心在国际上为中国挺身而出的国家也不那么多了。这没有什么好奇怪的,这些与中国国际舞台、利益边际的拓展和国际政治的复杂现实有关。我们在适应变化的同时必须保持冷静和自信。

当今世界仍是西强东弱,但在金融危机和制度危机之下,西方疲态渐显,已开不出拯救世界、扶助穷国的良方,相反,其贪婪本性日益表现为与发展中国家争利。面对这样一个西方,许多发展中国家对其的信任度降低,西方内部也有不少人感到失望。他们对中国寄予厚望,对中国的发展模式抱有兴趣,对同中国开展合作有着务实的投入和长远的打算。

人们处理国际关系的理念正在发生嬗变,国际行为体的多元化、国际体系的调整、人权意识的增长构成我们所处时代的重要特征。但国家仍是国际关系主体,对主权的尊重仍是国际关系的内核,发展中国家对民族自决权、国家发展权、道路选择权、合作参与权的珍惜不会改变。中国长期以来倡导的相互尊重、互不干涉、协商一致等准则仍具强大的吸引力、生命力,这些同样是人类的普遍价值观,将继续构成中国在世界上赢得尊敬和配合的重要基础。

新时期的中国外交不必自我烦扰于朋友多寡的问题,今天已不可能再回到几十年前那种条块清晰、界垒分明的权力格局和利益布局,但我们要靠坚定但不失灵活的方法保有老朋友、争取新朋友,要靠成熟但不失率性的表现赢得伙伴信赖、对手敬重、民众理解。为此,与时俱进地继承外交传统、发扬外交原则,掷地有声地阐明政策主张、设置利益边界,以及正确昭示、使用实力,该出手时出手、当内敛时内敛,十分必要。同时也要抵制唯利益论,避免将利益和价值对立起来。这些正是我们在新的历史条件下回顾与西哈努克有关的那些事得到的启发。

将来,也许不会再有哪国首脑像西哈努克那样把中国当作“第二祖国”,但一定会有更多国家将中国视为发展的依托、合作的伙伴、正义的使者,也会有更多国际人士为支持、推动中国更好地改革发展、更好地走向世界而奔走。他们可能在一些问题上与我们看法不同,但都是中国的真朋友。

送别西哈努克,向他致敬,也向书写中国外交传奇的人们致敬。