保姆

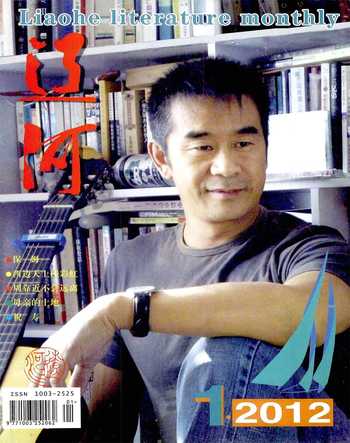

尹德朝生于上世纪60年代,1988年开始文学创作,鲁迅文学院第十三届高研班学员。曾在《十月》《当代》《上海文学》《青年作家》《中篇小说选刊》《小说选刊》等多家文学刊物发表并转载中短篇小说八十余篇,出版长篇小说《沙潮骤至》;中短篇小说集《盐碱滩往事》《雪啸风城》《轮回》《沙舐血》等,现在新疆克拉玛依市作家协会任职,中国作家协会会员。

一

就在灿诺与男友刚购买了一车新家具,在香宦街路口等待交通灯时,她无意地朝车窗外看了一眼。目光刚好落在一个中年妇女的身上,此人正在一家商店摆出的货摊上挑拣廉价皮鞋,背影正好对着灿诺。并不是这个女人本身引起了灿诺的注意,而是女人右肩上挎的那只皮包。那只皮包拥有着一种特别的缝制,在这个世界上也许仅此一件,因为那是从事箱包产业的父亲为她亲手制作的,在皮包的正面,锥刺镂空着一个小女孩的头像,那不是别人,正是灿诺自己。

“开门,我要下车。”她匆忙说。“为什么?”男友不解,拉货司机也抱歉地说:“这里下不了,要罚款的。”开出很长一段后车才停来。待灿诺穿过马路来到那个橱窗前时,那女人却早已不见了踪影。她心里安慰着自己,我是不是认错了呢?仅仅相似而已吧。然而,就在她无意再寻找时,那女人再次出现了,她正走在一条人行道上。灿诺的心一下就提了上来,她快步追上前去,一阵阵狂热的激动燃烧着她。难道真的是她,郝惠珍阿姨?这个老女人不是已经逃到了天边不在乌市了吗?要真的是她,我该怎么办?她不顾一切地渴望见到这个女人的脸。

跟踪了一站地之后,女人进了一家小吃店,灿诺也毫不犹疑地跟了进去,在几米远的地方,她看到了女人的脸,不确定,毕竟过了14年。鬓角间已然白发簇拥,但这说明年龄是相仿的,四十三四岁左右。女人坐在靠窗的位置,明亮的日光穿窗泼洒在她面部的一侧,神情异常放松,在那并无发胖的身上,丝毫找不出农村妇女因劳作和闭塞而形成的呆滞和土气,甚至还有几分优雅地坐在那里,悠然自得地喝着服务生端过来的茶水,除了皱纹和下赘的皮肤,依旧改变不了的是高颧骨,塌鼻梁,稀疏的眉毛。毫无疑问,这人就是郝惠珍。

女人也感觉到了一个姑娘的注意,她凝视了灿诺一阵,又把脸拧向窗外,她没有认出她。

看来受岁月蹉跎的并不仅仅是郝惠珍,还有她,一个从八岁的女童变成了22岁的女人。

有服务生拿了菜单走上前。“先不点,等人来了再说。” 郝惠珍说。似是而非的豫中口音是多么的亲切,仿佛一下子把灿诺拉回了14年前的那个小保姆的身边。在灿诺骨子里始终认为,这个曾经在她家做了五年保姆的郝惠珍,所给予灿诺的关爱和情感要比父母多得多,可是她却在一段让灿诺永生难忘的美好时光中实施了一个巨大的阴谋,之后,她逃之夭夭……

灿诺在店堂里站了有数秒钟之久,最初的冲动渐渐消退,内心的恐惧正在一步步加深,甚至还有点惊慌失措。前面是一个高大壮硕的中年妇女,我这样做会不会有什么危险?她有点进退两难。手里的电话已被她握出了水,好在有服务生迎上来示意她入座,她才开始移动脚步,此刻,她只要打一个电话,不管打给谁,此人就会立刻结束14年的逃亡生涯。可是灿诺不想这样,她有太多太多的不解要问这个女人,这些百思不得其解的疑问困惑了她整整十四年。接近了她,拇指准准地叩在手机110的按键上。灿诺看得更为清楚了,就是这个女人,拿了她心爱的皮包,包里又装了她父亲的血汗钱……如此自在地活在人世,一股愤怒驱散了灿诺内心的怯懦。趁着一群男女涌进来,她一步踏到了她的面前。

“你好,惠珍阿姨。”

二

中年妇女一惊,一个白净美丽的姑娘怎么会知道十几年前她的旧名字?她依旧是一副毫无表情的样子看着灿诺,丝毫没有认出突然而至的到访者是何人。“你是……”

“你不记得我了吗?我是灿诺,诺诺。”

她倒吸了一口气,睁大眼睛:“诺诺,不会吧。亭亭玉立成一个大姑娘了,简直就是一眨眼……”她既没有惊慌也没有忙乱,显现在脸上的却是惊讶中流露的一些真诚的欣喜和一点淡淡的尴尬,而已。

灿诺心跳得更厉害:“也不知是怎么,我一眼就把你认出来了,当然还有这包。我们去草原的时候,我背着它。这是爸爸为我上学亲手做的,他整整锥刺了一晚上。”

“是的是的,我还记得你那时是多么喜欢使用它呀,咱们从家里出来的时候,它装着你的衣服和课堂作业、蜡笔小鑫光碟和巧克力什么的,呵呵。”郝惠珍貌似快乐地回忆着。“记得那晚离开你的时候,我有很多东西要带,没有经过你的同意就把它拿走了,真是很抱歉。现在我可以物归原主,十几年了,它还是这样结实。”

灿诺说:“不用了,你还是留着吧。”她心里想:你留着吧,这样就会让你永远忘不了那场罪恶。

“整整14年一晃就过去了。”她昂首做着回忆状。“你都长得这么大了,真快,跟你爸爸长得太像了,真是太高兴看到你了。”

“真的吗?”

“真的,诺诺,饿了吧,你想吃什么随便点。唉,当初扔下你我真有点害怕,怕你乱跑,在草原上丢了。”

灿诺坐在她对面,目不转睛地看着她,她希望能够看到她发抖,她愧疚……可是她没有,坦然得让人无法相信。她为何没有一点罪恶感?那率真坦然,那礼貌而又开心的微笑表情里没有一丝焦虑、不安和警惕,为什么?

“我不饿,尽管点你的。” 灿诺说:“您一点都没变,而且,惠珍阿姨,你还敢背着我的这只包东游西逛。尽管14年了,但我爸爸依然在找你,当然还有警察。您太好认了,我在街上一眼就认出了您,你不怕吗?” 灿诺柔中带刚,咄咄逼人。

郝惠珍居然笑了,是那种豫中人爽朗的笑,笑得那么干净:“也真是的,十几年了,我还真的不太在意了,这个包,可是给我带来了好运气呀。”

灿诺简直被她这种厚颜无耻激怒了:“它为你装了那么多的赎金,让你摆脱贫困,确实好运连连。此时,我最该做的就是先给我的父亲打一个电话或者去报警。”

这句话应该让她受到些震动,可是郝惠珍依然没有,眼神里没有闪烁出一丝的不安:“报警?我亲爱的诺诺,这将是很愚蠢的,如果你这样做了,受伤害的还是你。”

“我还会受伤?为什么?怎么讲?”

“那时你还小,很多事情你还不懂,今天竟然碰见了你,我就应该让你知道当时的情况,你已经是知道真相的年龄了。等我把事情的经过都告诉你之后,你再报警也不迟,好吗?不过,今天可能没时间了,我在这里还有一个生意上的约会。我把我的电话号码给你。”她从包里掏出一张卡片,写着某建材销售经理之类。接着,她目光柔软地看着灿诺,把她垂在一边的手拿过来捧在胸前:“亲爱的诺诺,我还是挺想你的,明天咱们还在这里见吧,我们非常有必要谈一谈。谈完之后,你想怎么样都行。答应我。”

灿诺看着她的眼睛,除了善意和真城,她看不到一丝邪恶。与14前的那个小保姆一样,纯朴透明。

这时,有个胖乎乎男人来到她们桌前。

灿诺慌忙站立起来:“好的,惠珍阿姨,咱们明天见吧。”

灿诺握着卡片走出小店。

屋外在下小雨,天空阴沉,周围的环境像是在诉说着一个痛苦梦境。

三

“你胆子可真大,你怎么也不叫上我,你怎么会放她走了呢?” 灿诺回到家后,把事情的原委告诉了男友,男友一边命令着工人往他们的新房里搬家具,一边这样问着,他知道灿诺小时候发生的那件事。男友是个身材瘦小但很结实的小伙子,比灿诺长几岁,长着一张诚实坦率的脸,浑身散发着书生气息。

“我们只谈了一会儿,接着来了一个男人。”

“你们都说了些什么?要不要告诉你爸妈?”男友把灿诺拉向一边问。

“先不要告诉任何人,我只是想问她当初为什么要那样做。” 灿诺说。

“除了钱还能为啥,秃头上的虱子明摆着。”男友说。

灿诺摇头否定:“我并不觉得只是这些,她冷静得就像一柱蜡像。”

“到底过去了14年呀,她一定以为一切都万事大吉了。你打算怎么办?”男友看着她。

“我不知道,她让我保证不跟任何人说我们见过面的事,这样,她才能告诉我当初她为何要那么做。”

“你就别再傻啦,赶紧报案吧。”男友为她着急。

“但我向她发过誓的,我需要时间好好考虑考虑。”

“整个一傻丫头,这‘发誓还能算个事吗?考虑考虑?你这么做只能是给她提供了逃跑的时间。”男友很替她着急上火。

灿诺有些无神地沉思了片刻:“我并不这么认为,她的沉定自若,甚至见到我还有一种欢喜的样子,完全不像是一个犯了罪的人的正常心态,一定的,她一定有事要对我说。”

男友摇头苦笑:“我可怜的灿诺呀,你怎么就善恶不分呢?你太善良,不,是愚蠢。不能再让这个恶毒的女人逍遥法外了。你想要再见她我得陪你去,我不能再让你这个冒险。还有,至少你得给你爸妈打个电话吧,要不我打。”男友欲掏手机。

“不,绝不能!你少管我们家的事!”灿诺坚定地否认,甚至发火。“特别是我爸,尽管已经14年了,他还是没有从那件事的阴影中走出来。自那件事后,他再也没有离开我半步。要是法律允许的话,他都想在黑市上买一把枪。

男友很无奈,他摇头又深深地点头,说:“好,我不告诉你爸,不过我也在想,她能够大胆来到咱们这座不大的城市,是不是说明她心里无鬼?也许我们现在什么都不做才是对的?好,我们去见她吧,看看她到底要澄清什么?会发生些什么?这样行吧?”男友有些讨好地看着灿诺。又笑说:“我觉得,她十有八九早跑得无影无踪了。”

灿诺仿佛沉浸在某种回忆之中:“每当一想起这个叫郝惠珍的女人,我就会想起我的那个棕色皮包。在我的嗅觉里,棕色的皮包一直都是带有哈萨克账房里奶疙瘩气味的,我脑海里的草原也是我印象中最美丽的风景。14年前,郝惠珍牵着我的手,我们漫步在没膝的草地上,每迈出一步,都会有无数的蚂蚱从脚下呼呼啦啦飞起来,瞬见又消失在草丛里,头顶的阳光十分温暖,五颜六色的花朵遍地开放。我们走累了,就钻进哈萨克账房里歇脚,牧民们对人非常友好,把羊肉和奶疙瘩端上来给我们吃,那个像黄色石头一样的奶疙瘩其实就是一种粗加工的奶酪,又酸又香,我们吃不了就装进棕色皮包里带走。那时我真是快乐极了。也许,这就是我为什么始终不能对郝惠珍产生仇恨心理的原因吧……”

灿诺回头,突然发现她的男朋友不见了,心一慌,他是不是去报案了?她后悔不该告诉他,四下寻去,只见男友一头扎进正在装修的工人堆儿里忙乎着。他把自己正创建的小家看得比命都重要,哪里还听得进准新娘傻子般叙述着童年的一场梦魇。灿诺放下心来。

四

儿时的灿诺总是可怜兮兮地生活在父母无休止的争吵中,那些两个大人时常大打出手的日子,让小灿诺觉得暗无天日。她觉得总有一天,这个被她看作像天一样神圣的家会突然塌陷。这一天说来就来了。妈妈告诉她,爸爸要离开她们。他的箱包厂里来了一单大的订货单:“你爸爸他发财了,找上了更漂亮更年轻的女人,他要永远抛弃我们。这样我们就会受穷,我们的一切都会改变。”

不,小灿诺不信,爸爸是那样爱她,怎么会不要她了呢?可是该发生的还是发生了,爸爸不在家住了,他的电话一直关机,她清楚地记得爸爸的手机铃声还是小灿诺的一段儿歌,爸爸在家的时候,那个铃声总是不断地响起,那时的家是那样的温暖,可是现在他不在家住了,手机也一直关着,她非常伤心。妈妈的脾气也越来越坏,不断地冲郝惠珍发火,她是在灿诺两岁的时候从河南老家来到这里的,好像跟妈妈还有一点亲戚关系,她在灿诺家一待就是6年,早已成为这个家庭的一个成员。父母原打算,等灿偌大一些能上幼儿园了就把保姆辞退,父亲的皮革厂到底刚起步,底子薄又要还贷。后来厂子的效益好起来,越来越好,保姆在这个家里样样做得也不错,就暂且又留下来了。记得有一年,郝惠珍请了十天假回家过春节,家里的生活就有些乱套,特别是小灿诺,她已经离不开她了,整天的思念她,灿诺好像在保姆身上得到了比爱更多的东西,比如和保姆在一起她就觉得很安全,再说郝惠珍天生就有一种能够融入孩子世界的能力,她朴实无华,没有一点城里人的傲慢和虚假。那年,郝惠珍已经二十七八岁,别说农村,就是在城里也算是老姑娘了。做保姆期间,她认识了一个小伙子,说是一个送水工。尽管主人不允许外人随便来家里找郝惠珍,但是在主人不在家的时候,送水工还是来得很勤,每次他都会给灿诺带来一种叫牛板筋的小食品给她吃,这种食物在街上的小商店里有的是,但是父母严禁她食用这些廉价的垃圾食品,可是灿诺偏偏就爱吃它。没有理由。所以,灿诺也喜欢这个叔叔。

父亲走了一个月之后,母亲也不怎么回家了,把灿诺和家完全甩给了保姆,不过,只要有郝惠珍在,灿诺对父母的离开似乎并不在意。那年灿诺八岁,上小学二年级。很长一段时间都是郝惠珍照料灿诺和房子,就连学校的家长会,郝惠珍也会去代开。

有一天,郝惠珍突然对灿诺说,我们出去旅游好吗?这让灿诺又惊又喜:“太好了,我们这就出发吗?” 这简直就是喜从天降,灿诺真是高兴坏了。她早就想离开这个沉闷的家了,不管去哪儿,只要能走进一个充满快乐平和的世界里就很满足了。在她不多的记忆中,除了逛过几次市内的公园,外出旅游她只在电视里看到过,都是别人的快乐事情。郝惠珍说:“我已经给你爸妈打过电话了,他们也非常赞同咱们出游,说这会让孩子少一些大人带给她的烦恼。”灿诺更是高兴得一蹦三跳。

正值学校放暑假,她们说走就走了。送水工叔叔也跟她们一起上了长途大巴车。灿诺问郝惠珍:“惠珍阿姨,我们去的那里有什么好玩的吗?”

郝惠珍说:“我们每天都可以骑马骑骆驼,还可以吃烤全羊,最好玩的是我们还能滑船。怎么样,你说好不好玩?”

灿诺稚嫩地说:“好玩,真是太好玩了。”在她的想象中,那里一定是一个童话般的梦幻世界。郝惠珍说她们要住在一个远离城市的小村子里,那里没有电视,没有电话,几乎就像是在户外宿营一般,这让灿诺想起动画片《木偶历险记》中的匹诺曹,使得这次旅程成了一次更加刺激的冒险之旅。

经过一天一夜的行程,他们来到了目的地,真的就和郝阿姨所描述的一模一样。灿诺从来都没有见过这样的奇妙场景,房屋简陋得就像是一个洞穴。她惊呼:“哇噻,太美妙了!”

“我希望我们永远住在这里。”有一天晚上,她们坐在草地上看着天上的星星时,灿诺情不自禁地对郝惠珍说。

“傻孩子,你不想家呀,不想你的爸爸妈妈吗?他们会很难过的。” 郝惠珍说。

“他们才不会难过呢,他们并不爱我。”

“可不能这样说,妈妈可是非常爱你的,可能你都无法想象,她为了你什么都是敢做的。”

郝惠珍的这句话如果说给成人的灿诺,她只要稍加思考,什么都会明白的。可是那时她只有8岁。

“爸爸不爱我了,否则他不会扔下我离开家的,他们都走了,只有你还在我身边。要是你也走了,我就是一个没人要的孤儿了。” 小灿诺说着就哭了起来。

郝惠珍把她搂进怀里:“亲爱的宝贝,不会的,他们真的都很爱你,只是他们之间闹矛盾暂时顾不过来咱们,等他们把矛盾都解决了,一切就都会好起来的。别哭了,乖。”

郝惠珍用她的衣袖擦着灿诺的眼泪,几天来,草原的烈风吹糙了她白嫩的小脸,阳光使她的皮肤变得又红又黑。

快乐的夏日一天天过去。小灿诺几乎失去了时间的概念,她就像那个木偶匹诺曹慢悠悠地坐在光彩夺目的木马上进入了奇仙妙境,外面的世界一点也没有打扰到他们离群索居的生活。但是,倒是那个与他们一同来的送水工叔叔,离开她们的时间越来越长,次数越来越频繁,小灿诺渐渐意识到,在郝惠珍的快乐中,似乎夹杂着一些让她无法分担的,说不清道不明的忧虑。

快乐的日子终于走到了尽头。一个夜晚,屋外突然刮起了暴风雨,雷声把小灿诺从梦中惊醒,他们住的是间简陋的小泥屋,窗户和墙壁都透着风,雨水从屋顶漏下来,滴滴哒哒地响,灿诺睡不着了,她担心这间小泥屋会在风雨中像巧克力那样融化掉,她一翻身,床边是空的,惠珍阿姨并没有躺在她身边,她有点怕了,正想喊她,却隐约听到送水工叔叔和惠珍阿姨在屋外说话,便放下心来,但是她怎么也睡不着了。好在这场雨来得快去得也快。两个大人说话的声音时高时低,像是在压着嗓门争吵。她屏住呼吸,悄无声息地爬起来,蹑手蹑脚地走到门口,把耳朵贴到门上。

她听到送水工叔叔说:“我不想再干了,这风险太大了。”

惠珍阿姨说:“不会的,你不用怕,她已经给我们的卡里打进了钱,五万,我们以后不用再打工,可以开个川味小吃。”

送水工叔叔说:“我只要我的那一份。给我两万五……”

“你是说我们分红?我们什么时候说过要分红?我们不是要结婚生子吗?这钱是我们的……”

“我们真不该冒这个险。”

“都这时候了你还说这种话。”

“难道你真的不知道事情会有多么的严重吗?”

“放心,没有什么大不了的,有人会替我们兜着这件事的……”

灿诺听到他们的谈话有些不解,惠珍阿姨和叔叔究竟干了什么错事呢?是因为没钱了偷了人家的东西吗?

第二天早晨,和往常一样,是一个阳光明媚的好天气。郝惠珍也和往常一样收拾着房间,不一样的是她在往灿诺的皮包里装她的衣服。把灿诺的作业本、铅笔盒、小画报……统统倒在了床上。

灿诺问:“惠珍阿姨,我们今天要走吗?” 郝惠珍一笑:“亲爱的宝贝,我们不走。”

“那我们今天去哪儿玩?” 灿诺仰着小脸问。

郝惠珍一边穿戴着一边说:“咱们今天不玩了,阿姨的钱快要用完了,今天阿姨要上镇上银行去一趟,你在家里待着好吗?阿姨很快就会回来。”

“我跟您一去好吗?” 灿诺说。

“不好,到镇上的路太长了,车票也很贵的。我们的钱不够买两人的车票了,乖,听话。” 一片乌云从窗前飘过,屋内一下就暗淡下来。风吹得窗纸哗哗响,灿诺发现她不仅拿了她的包,她还戴了头巾和墨镜,这样的天气不应该这样。

灿诺说:“阿姨,昨晚雨下得很大,咱们的屋子都漏雨了。”

“是的,屋子漏了,雨好大。”郝惠珍有口无心地应付着。

“阿姨,昨晚你跟送水工叔叔吵架了是吗?他说要离开咱们。为什么男人都这样呢?”灿诺想起她爸爸。

“是的,男人们都这样,别担心宝贝,一切都会好起来的,阿姨一会儿就回来,你答应阿姨,决不能离开这个房间,好吗?”

“阿姨我知道了,外面有狼狗,我不出去。”

“真乖,我的小灿诺真乖。” 郝惠珍弯下腰在她的小脸上亲了一口。

灿诺等在家里,为了驱赶寂寞和恐惧,她不断地回想着爸爸给她做包的情景,那是在她上学的前一天夜里。他对一家人说:“咱家是做包的,我们的灿诺要背一个最好的书包上学。”爸爸把灿诺的头像刺在了书包的正面。那时,她的家是那样的温暖。可是爸爸的厂子扩大了,还设了分场,家就不像家了,听妈妈说爸爸挣了很多的钱,有了钱就应该更加幸福才对,可是为什么他们非要把这个好端端的家弄得支离破碎呢?他们只要在一起就吵,没完没了的吵。可怜的小灿诺除了恐惧还是恐惧……

她还回想着几天来快乐的情景,惠珍阿姨真好,她能带她出来玩这是多么的开心呀。然而此刻,小灿诺哪里知道,这位叫郝惠珍的阿姨却是与她最后的离别,她这一走就是十四年。

几个小时过去了,郝惠珍还没有回来,灿诺不安起来,但她并没有害怕,她相信惠珍阿姨不会扔下她不管的,绝对不会。可是,一直到傍晚,窗外的墙壁上映出了屋后的白桦树枝,长长的影子一坠一坠的,像狼又像狗……灿诺害怕了,她哭了起来。可是她还是不敢出门,她依然相信惠珍的话,她会回来,门外有狼狗。

当天完全黑下来的时候,门外终于有了动静,门被一大群人推开,手电筒雪亮地照在她身上。人群里夹着爸爸和妈妈,其余人都是警察。他们荷枪实弹。爸爸和妈妈把她紧紧抱在怀里,他们的眼泪让灿诺不知所措。

她不断地东张西望,在人群中寻找郝惠珍阿姨。

五

无论大人们怎样说,灿诺被家里的保姆伙同一个送水工绑架了,勒索了她家很多钱,之后他们逃之夭夭,如何如何……灿诺都不能相信,即便是信了她也无法恨他们。还记得警察让她讲述被绑架经过的时候,她浑身发抖,竟然被吓得大哭起来,好像觉得自己并不是受害者而是同谋,伙同他们一起敲诈了父母。到底是一个孩子,尚不分是非。小灿诺真的是非不分吗,在她的心里,谁对她好或不好她可是分得清清楚楚的。尽管他们都说:“如果你爸爸的钱没有及时打到他们的卡上,他们就有可能撕票,就是杀了你,将你抛弃山野或埋在哪个荒无人烟的沙漠里……”然而,他们所说的这一切都只是如果怎样,假如怎样……而事实是在草原的那些日子,是她灿诺幼小生命中最为幸福快乐的一段时光。

这件事情发生过后,父母那岌岌可危的婚姻暂时得到了缓解,灿诺的父母不再吵架了,而且他们都回到了家来陪灿诺,可是灿诺依旧不快乐。她心里一直想着惠珍阿姨。爸爸也不快乐,因为绑架者依旧逍遥法外,他们拿走了他家的血汗钱整整五十万远走高飞,尽享天伦去了。爸爸埋怨警察:“那是一群吃干饭的废物。”

妈妈的表情很异样,除了对女儿灿诺在危难中活下来感到庆幸之外,她好像对父亲的财产损失有些幸灾乐祸。渐渐地,逐步长大的灿诺发现,维系这个家庭完整的主要因素并不是她,而是家庭的财产。

事发的第二年,终于,没有感情的婚姻让灿诺的妈妈再也扛不住了,她主动提出了离婚。婚离得很顺利,因为妈妈没有要爸爸的一分钱,她只要了小灿诺。不过,她在妈妈新开的干洗店里住几天,又在爸爸的场里待几天,就这样她两头跑着跑着,一天天长大了。

灿诺长大以后,对于童年的那次绑架有了客观的理解,也许警察说得对,他们说,凭多年的办案经验,如果绑架者真的拿不到钱,并且知道受害者家人报了案,撕票是毫无疑问的,因为这是绑票者的规则。撕票就是把灿诺杀了,这让她一想起来就浑身颤抖。好在这件事情随着岁月的磨损,她的心里一点点淡去。

可是命运就这么巧,让她在无意间碰到了“凶手”。

六

第二天一大早,一夜无眠的灿诺决定再去见一次郝惠珍,灿诺没有让男朋友陪她,她怕他会阻拦她。她一路想着,郝惠珍究竟要告诉她一些什么呢?当然,灿诺也有很多的问题要质问她,比如她在她家整整待了6年,怎么突然就如此地心狠又无情,在大家眼里,她一向都是那么通情达理,怎么可能下得了手,讹诈这个本就支离破碎的家?是早有预谋,还是一时冲动?最让灿诺心里不平的是,那段“出游”的时光是那么的美好幸福永生难忘,可在它的背面却张着一个“撕票”的血盆大口。如今面对灿诺,她为什么没有丝毫愧疚如此坦然自若……为什么?她一定要见她。

她拨了郝惠珍的电话,通了,郝惠珍并没有逃跑,并说了她的住址。她住在城乡结合部一个普通小区。灿诺并不怎么费劲就找到了郝惠珍的家,她面带微笑地打开门让灿诺进来。

“我就知道你一定会来找我,从小你就是一个打破沙锅问到底的孩子。” 郝惠珍笑着说,她还是那样轻松,一副什么都无须掩饰的神态。灿诺环视四周,不奢华但干净而精致,也不像是一个久住的房间。“是你自己买的房子吗?”

“是的。”郝惠珍笑着点头。

“难道你一直都住在这座城市。”

“年初才过来的。一直都在路上奔波着,不过,并不只是为了逃亡。”

灿诺尖锐地说:“应该是你觉得十几年都过去了,岁月把一切都打磨掉了,周围的环境不再有什么危险你才回来的,是吗?”

郝惠珍有些难堪地苦笑了一下,无语。

“都是那笔赎金给你带来的这些吧。” 灿诺手指着屋里的家具残酷地步步直逼。

“那三万块钱能干啥。只不过用它做个本钱而已,我开了一个川味小吃,几年下来我们一家人辛辛苦苦也挣到了一些钱的。”

“你跟那个送水工结婚了?”

“没有,就在当天晚上,他拿了钱就消失得无影无踪了。”

“难道说大部分赎金都让他拿走了?”

郝惠珍一笑:“他很胆小,比我拿得还少。你不知道这风险有多大,她给我们的太少了。”

郝惠珍在受害者面前说这些,就像是聊着老板发下来的不太公平的薪水,没有一点羞耻心,这让灿诺怒不可遏:“不可能!我听爸爸说,你们整整讹诈了他五十万。”

“没错,卡里是有那么多钱。但是,我和那个送水工仅仅拿了个零头,我们永远都是给人家打工的。”

灿诺睁大眼睛:“你什么意思?你说的那个她是谁?”

郝惠珍苦不堪言地笑说:“你妈。”

嗡的一下,灿诺的头突然胀得很大:“你胡说!”

“真正有危险的是你妈。14年前还记得你的父母不停地争吵吗?他们都想离婚可是他们离不了,并不是因为舍不得你,而是为了财产,你父亲不想把他一半的财产分出来给你母亲,而你妈并不想就此罢手,他们僵持着,不知何时是头。那时你的妈妈孤独而绝望,她要是分不到财产,就会沦落成一个打工妹,她不甘心。实施绑架是她的主意,我们三人制定了合约,她,送水工和我,二八分成。接下来发生的事情你都知道了,这也是我今天约你来想告诉你的秘密。你是成人了,应该知道那件事的真相了。”

听了可怕的事实真相后,她震惊得浑身发抖。“不……不,我不信,我妈妈会绑架她的女儿?”

郝惠珍说:“你也别怪她,她这也是不得已而为之。”

灿诺追问:“你们要是拿不到钱会怎么样?”

“我不知道,我们每走一步都在听从你妈妈的安排。我崇拜她,六年来,她对我就像对她的亲妹妹,你爸爸那样对待她、打她,我也看不惯。不过我想,你妈绝对不会把她的女儿怎样的。”

灿诺无语,她绝望得要死。“……一开始我并没有信心,一场闹剧而已,根本就想不到我们已经犯罪了。” 郝惠珍继续说:“后来的一切都鬼使神差地按照绑架的程序一步一步进行了下去,无一疑漏,甚至堪称完美。”

灿诺摇头,无力地说:“你居然沾沾自喜?”

郝惠珍:“为什么不呢?这件事让你妈得到了她应得的那份,你又毫发未损,我们也都按劳统筹……”

“无耻!”灿诺骂道。可是她的愤怒却怎么也提不起来。

“我真诚地希望你为你妈妈永远保守这个秘密。”

灿诺起身,她想走,她想离开郝惠珍,可是她浑身没了一点力气。“我真该死,我为什么要跑到这里来知道这些陈腐往事呢?”灿诺这样想着。不过,事到此时,她还是不太相信这个事实,她要当着郝惠珍的面,质问妈妈,这难道是真的吗?她掏出手机,发现她的手机一直关着。

灿诺刚一打开手机,它就立刻响起来,是她的男朋友打过来的。他劈头就问:“天啊,你终于开机了,你还活着就好,见到你爸爸了吗?他找你找疯了,他报了警,正带了警察满城找你……”

灿诺大惊失色:“你说什么?你这个无耻的东西,我不是说了不让你告诉他们的吗?”

“昨天下午,爸打不通你的电话,打到我这里,我把你见到了那个女人的事告诉他了。”

灿诺的脸色顿时煞白,大叫起来:“谁让你管我们家的事,你捅了大娄子你知不知道。你简直是个神经病!你她妈的混蛋!”

“灿诺你别激动,你不应该擅自行动,这很危险……” 灿诺似乎听到,男友说话时身边好像有很多人,好像有个陌生声音从手机里隐隐传过来:“延长她的通话时间,赶紧定位……”

灿诺问男友:“你身边有很多人?他们是谁?”

“他们一定是警察。” 郝惠珍在一边断定说。灿诺六神无主,慌作一团地问她:“怎么办?”

郝惠珍依旧很镇定,说:“其实我倒没什么,关键是你妈。”

灿诺血液上涌,一把牵住郝惠珍的手,斩钉截铁地说:“快走!离开这座城市。”

然而,她们一走出大门。便见到警车已在门前停了一片。灿诺一下就软了,她想:我妈妈完了。还没容得灿诺多想,她就被郝惠珍没胳膊没腿地拖回屋里。这时,灿诺听到郝惠珍的电话响了……

此刻,灿诺后悔的要死,她这不是没事找事吗?她要是不碰见这个郝惠珍多好,她要是不那么没有深浅地追根究底多好……唉,一切都晚了。

就在她胡思乱想的时候,一个冰凉的东西架到灿诺的脖子上。“灿诺,刚才你妈给我打了电话,让我再绑架你一次。这样也许我们还能逃脱,也能救你妈……”

灿诺软绵绵地说道:“唉……也许吧,随你们吧。”

郝惠珍用一把刀架着灿诺走出门。然而她们并没有走出几步,灿诺便感到郝惠珍突然手离刀飞,离开了她的身体。火热的鲜血喷洒出来,染红了灿诺的全身。她们一同倒在了地上,但是灿诺发现,鲜血并非来自她的身体,她坐起来,看到仰面倒下的郝惠珍,头上有一个喷血的洞……她扑过去,悲伤地大喊:“惠珍阿姨……”

(责任编辑:刘泉伶)