全球化的符号学

陈婧

昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭”——文字一出,人类从此由蛮荒岁月转向文明生活。象形文字代表了人类的智慧,古埃及、古巴比伦、古印度和古代中国的甲骨文,都通过绘画图形来记事或传达讯息。

1988年,中国先锋艺术家徐冰,借鉴《康熙字典》获得灵感,用两年的时间刻了4000个谁也不认识的“仿汉字”,并将之取名为《天书》。这些仿宋代活字印刷术的“汉字”,被制成线装书和长卷,如布幔般垂挂于展厅的天花板和墙壁,让观众仿佛置身于“被文字控制的牢狱里,想阅读却又被这些伪汉字所拒绝”。《天书》在艺术界引起轰动,并获得1999年美国文化最高奖——“麦克·阿瑟天才奖”。

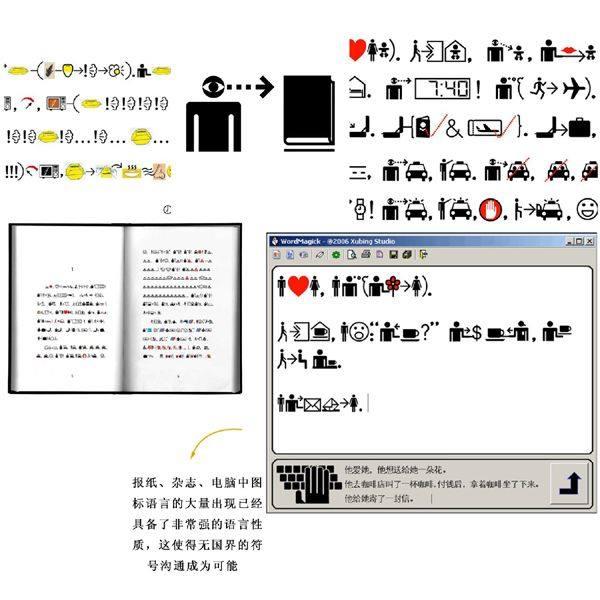

相对于《天书》,如今的徐冰又呈现给观众一本《地书》。20多年前的《天书》是一本包括艺术家在内谁都读不懂的书,《地书》却是一本说什么语言的人都能读懂的书。《地书》由从现实生活中搜集来的标识符号写作完成,在作者一栏,徐冰画了一副圆形边框的眼镜,这是他自己本人的标志性图形。从封面到封底,就连版权页都没有使用过传统的文字。从2003年起,徐冰持续地进行《地书》计划,他搜集研究世界各地的图标,并渐渐通过比较、整理和归类将之规格化,自行定义出一套标准系统,也因此产生了一种无国界的“图像标识语言”。

这本刚出版的《地书》号称“只要有当代生活经验的人都可以读得懂”,“在任何国家出版都不用翻译”。《地书》以24个钟点为划分章节的依据,记录了都市上班族“黑先生”一天的所遇、所见、所想。早上7点,黑先生被闹钟喊醒,洗漱之后换了件衬衫去上班。到了公司,他遇到各种麻烦事,趁着老板不在,干起自己的私活。未婚的黑先生通过相亲网站,浏览起很多女孩子的资料,最后和“小兰”谈得很投机,两人下班后一起去酒吧坐坐。当黑先生回到家的时候,已经是凌晨两点了。他习惯性地打开电视,迷迷糊糊地睡着了,开始做起各种奇怪的梦。又是早上6点,老板打来电话,闹钟又响了,他必须去上班。黑先生迈出门,越走越远,回到了一个小点上,就像一个句号。徐冰曾经做过试验,如果把《地书》的故事情节用中文写出来,需要14000多字。

记得当年《天书》展览时,曾有老学究费尽心力想从书里找到认识的字,还是无果。现在的《地书》,不论识字与否,生活在当下的任何人,都能解读这些熟悉的图形,而后读出故事来。可能那些对文字还没有形成固定概念的小孩,比有学识的成年人,阅读起来还要快得多。忽然让人觉得,中文、英文、法文、日文、德文……这些数不清的各国语言和文字不再是那么必须,人与人之间的沟通原来可以如此轻松而有趣。从《天书》到《地书》,从否定语言文字的价值到寻求无国界的沟通,延续了徐冰长期对于符号、文字及意义之间关系的兴趣。

徐冰还制作了这样一件装置——看起来和课堂相似,两个桌子分别在一堵墙的一侧,桌子上各放着一台电脑,一侧使用电脑的人需要与另一侧的人开展一场对话。墙上有两种文字,分别代表了说不同母语的两国人。在对话中,他们可以分别使用自己的母语进行文字输入,但通过软件转换后,出现在电脑屏幕上的,是如同出现在《地书》中的符号语言。尽管“说”着不同的语言,但他们都纷纷对着屏幕会心一笑。

在《圣经》里,人类希望联合建造一座通往天堂的巴别塔。为了阻止这个计划,上帝让人类说起不同的语言,无法相互沟通,误解、分歧使大家终日吵吵闹闹,计划因此失败,人类也各散东西。弗里德曼曾经预言21世纪“世界是平的”,人类建造巴别塔的努力仿佛从未停止。今天的巴别塔就是全球化,而全球化的巴别塔并非没有代价。技术可以消弭时空的差距,却无法超越语言的隔阂。纵使互联网的普及加快了信息的传播速度、增加了信息的传播量,人类还是在各自掌握的语言范畴内利用信息。从某种程度上看,今天的互联网只是“局域网”,是语言分隔而成的割裂板块。资讯越发达,这种窘境便越发明显。

人类使用计算机进行语言翻译和沟通的尝试已经进行了50多年,自动翻译也被视作最有希望克服人类语言隔阂的工具。然而实践却证明,依靠计算机进行自动翻译的难度,远远大于“阿波罗登月”。近来移动设备上越来越流行的“语音识别”系统的装载,或许只是一个开端,为的是迎接下一个更大的技术挑战——“语音翻译”和跨国无障碍沟通。《地书》的出版,象征着人类运用计算机符号语言,朝着“普天同文”理想迈进的另一种尝试和思维方式。或许10年后,在互联网上阅读国外新闻、与外国人邮件沟通时使用的不是翻译软件,而是这种不分老幼、一看便懂的“地书”文字。

记者:能否给我们介绍下《地书》这件作品的创作起源?

徐冰:这项工作最早是从收集不同航空公司的机上安全说明书开始的。在过去的10多年中,我有很多时间在机场和班机上度过。机场的标识和各大航空公司说明书的设计都以识图为主,用最有限的文字说清楚一件比较复杂的事情,这点特别吸引我。当时我收集了上百张这类说明书,但并没有明确的收集目的。2003年我看到口香糖包装纸上的三个小标识,表示“请将嚼过的口香糖放入垃圾桶”,上面分别画着一个嘴唇和一个小红点;一张纸,小红点放在纸中间;包着口香糖的纸团投向一个纸篓。我想,只用标识可以表示一个简单的事情,用它们就可以讲一个长篇故事出来。从那时起,我开始通过各种渠道收集、整理世界各地的标识,开始从生活中记录下来,从报纸、杂志上把想要的标识剪贴下来,后来开始研究数学、化学、物理、制图、乐谱、舞谱、商标等专门领域的表达符号。这几年,电脑中图标语言的大量出现,使我的这个项目变得更加复杂和庞大。这些图形符号,已经具备了非常强的语言性质,并且每时每刻还在不断地产生。

记者:从《天书》到《地书》,您似乎对“文字”的“符号性”情有独钟?

徐冰:所有文化本源性的东西就是文字。这两本看上去截然不同的书,又有共同之处。《天书》的创作是出于自己对文化的一种态度,出来的效果是知识人和文盲面对这个作品,在某种程度上所能理解的东西其实是类似的。《地书》是我在寻找一种新的最通行的语言,有文化和没文化的,各个领域的人只要是被卷入当代生活的,就可以读懂这本书。许多语言都已经跨越国界,例如音符就是一种语言,建筑图纸也是一种语言。我创作的底线,是希望对人们的思维有所启示。符号本身带有民主性与平等性,无论是知识分子还是文盲,《天书》和《地书》对他们来说都是平等的。

记者:《天书》和《地书》真是天翻地覆的转折。

徐冰:《地书》提示人类,文字沟通方式正在急速改变。绝大多数语言文字的雏形,都始于同语音生活的小范围人群:一个部落或一个村庄。随着人们活动范围的扩大,发展成为一个地区的一种语言,再扩大到几个地区,以至一个国家或几个国家——这是过去几千年文字生长的过程。当今这个“地球村”与文字初始期的村庄不同的是,村民们操着千百种不同的语音,写着互不相通的怪异符号,却生活、工作在一起。语言的不便与误解成了人类的大麻烦。以种族为基本单位的现存语言都显出滞后和不胜任的局限,包括最强势的英语。现有文字面临着过去任何时代都未曾有过的挑战,人类多少年来“普天同文”的愿望,在今天成为切实的需要。这种局势要求一种能够适应全球化的新的传达方式的出现,此时巴别塔的含义才被真正激活。我并不是要推动和主张全球化,但这种趋势没法阻止,《地书》只是表达了这样一个事实。

记者:《地书》是不是代表了一种“象形文字”的复古趋势?

徐冰:任何文字都依赖于两个系统,注音或象形。全球化使跨国产品及生活方式日趋标准化,“复数性环境”和Copy文化的发展,都使事物形象的可辨认性大大提高。因此在当代生活中,以“形象”作为识别和表达依据,比过去更容易被大众认同。今天正在重复文字形成之初的历史,很多能量都集中在试图用标识代替文字阅读的方式上,就是人们常说的“读图时代”。在多人种、高密度的地方——机场——被率先使用,那些标识和安全说明书,可以说是人类最早的“共识”读本。机场成为地球村的缩影,在不知不觉中形成了一套有效的、超文字的图像指示系统。可以肯定地说,在今天,任何想要推向世界的东西,都必须找到一种快捷有效的认知和传播方式。这便产生了一种以象形为基本模式,超越现有文字的新的表述倾向。

记者:但使用这些象形文字,会不会因为词汇量过小,而出现“词不达意”的情况?

徐冰:我们很难想象“哑语”如何表达内容丰富、“形而上”的东西,但是聋哑人是能够用“哑语”深入表达思想和情感的,因为他们已经熟悉此种语言,并且和手势配合,为它增加了丰富的内容。目前人们对于“地书”还不习惯,通过不断地使用和互动,也同样能让它变得细腻和丰富起来。在搜集、整理那些已经被使用、具有共识基础和文字性质的图形时,我们有一个原则,不做任何主观的发明和编造,因为合理的书写系统大多是约定俗成、再经过整理而形成的结果。我们视这套整理过的符号为一种“文字”,它不是被某个人发明、编造和规定的系统。主观的人为符号是个性的,它缺少自然形成的逻辑和被普遍认可的基础,不具备作为书写系统的性质。在这套系统里,“语法”部分,包括回忆、想象、人称的表示,也包括形容词、语气词、介词等,是本来就存在的东西,我们只需要去收集整理,再对这些材料做大量的心理及视觉习惯上的分析和统计。此外,以识图和代码为主的图标语言、网络语言、游戏语言还在蓬勃发展,以裂变的速度繁殖生长。

记者:您花了10年时间去创作了一件人人都能看懂的“艺术品”,但现在很多当代艺术都是看不懂的。

徐冰:人们直面一件作品却看不出所以然,是由于作品的内容和价值并不取决于作品本身,而取决于艺术系统的需要和解释,有了这个系统的解释就不存在枯燥的作品。这也使得一部分自称搞当代艺术的人可以胡作非为,想摆脱装饰工匠的身份,冒充哲学家,又只能是些什么也说不清楚的哲学家,处在“两不是”的窘境中。所谓装置、现成品、观念艺术被尽可能地取消审美成分,成为现在尴尬的样子。我觉得当代艺术的关键是能否提示一种新的看世界、看事情的角度与方法。《地书》这套“象形文字”系统就像病毒,在读者懒惰的思维惯性中制造障碍,“死机”后重新启动时,打开更多的思维空间。

记者:《地书》项目未来的发展空间在哪里?

徐冰:这套“文字”还在“甲骨文”的阶段。但是考察一种文字的潜力,不仅是看它目前所能表达的程度,还要看它携带的文字基因的质量和繁殖能力。我们会继续整理和挖掘这些符号的可能性,我们的工作室正在制作、完善“字库”,带有编辑功能,就像一种“输入法”,以后人们可以书写自己的“地书”。这个软件我们做了很多年,目前还处于初级阶段,只能进行简单的交流,因为计算机技术很难真正解决翻译问题,就像现在的翻译软件总是不尽人意。但未来它能够扩展出可实用的巨大空间,在一定程度上可以成为其他文字的中转站。这套系统与其他语言的关系,就像普通话与中国方言的关系一样,说着不同音调,写的却是一样的字。这种关系是奇妙的,却是可行的,因为它的使用并不抑制其他语言的存在。一旦字库软件开发成熟,下一个阶段,人们在网络上可以使用,在手机上也可以使用。现在有家手机公司希望和我们共同开发,在手机上用它发微博、发短信。我想年轻人会很喜欢的。