我的大家庭

作者自述

我出生在1976年唐山地震后。母亲在世的时候经常跟我和妹妹提起地震那晚她是如何肚子里揣着一对双胞胎从厂里的值班室逃出来的……

父亲曾是一名军人,作为随军家属,我很小就离开家乡。小时候经常搬家,待居所终于在上海稳定下来,我和妹妹都已快初中毕业。可是相对稳定的生活也没有能够维持很久,妹妹的孩子出生那一年,父亲因癌症晚期离开了我们。四年后母亲也因癌症随父亲去了。后来,妹妹一家搬进了我们曾和父母一起居住的房子,而我则选择了远离,到异国学习摄影。

到了外面才知道,中国的每一寸土地对我来说都更有家的感觉。其实,选择离开是一种逃避,逃避父母离世的悲伤,逃避那个物是人非的家,也逃避我自己曾经试图建立一个家的失败。但是生活却活生生地告诉我,人越是逃避的事情,越会在夜深人静的时候邀你与其面对。在没有任何人际关系的沙漠里,我不再是父母的孩子、前夫的妻子,甚至少有熟人和朋友,我开始思索,在这个世界上—我,还是谁的什么人?

直到此时,我才惭愧地想起远在河北的故乡,仍旧居住在那里,以及像我父母一样离开故乡居住在祖国各地的亲人。老家还有奶奶、四叔、四婶、姑姑、舅舅、舅妈;而三叔、五叔、二舅分别居住在山海关、蓬莱、昆明;与我同辈的堂表兄弟姐妹们则散落得更远。直到此时,我才突然意识到—我,还有着这么多的“关系”。直到此时,我也才突然意识到,作为70年代出生的人,我能有一位双胞胎妹妹是件多么幸运的事情。父母相继离世后,便无人能替代我同妹妹的情感了。

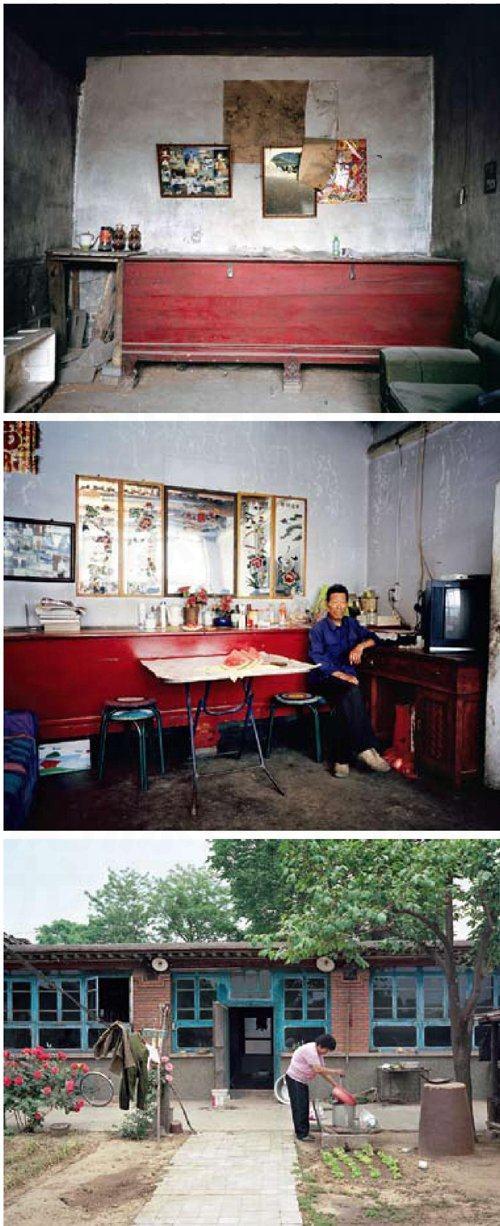

如今,我们这一代人也已经长大成家。回首我们上一代的父母,我们的家庭同他们的比起来产生了很大的变化。这些变化不仅仅体现在家庭结构上、经济条件上、生活方式上、教育背景上,更在个人价值观以及社会经济文化层面上得以体现。比如,安装了防盗门窗的公寓相对于开放式的四合院,若干小家庭相对于一个大家庭,个人主义相对于集体主义等。

距离,或许是因为离家远了,离祖国远了,所以才会容我有足够的时间和空间去思索我失去的和我尚拥有的家庭;情感,又或是因为太孤单了,才会念起远在故乡的亲人们。我想,我或许是自私的。

没有来得及用自己的相机亲自给父母拍照。我想,或许我还来得及替我的亲人们给我的大家庭留个影,不仅仅给我叔父这一辈人留个念想,更给现在的中国家庭留份档案,也给小我一辈的孩子们留个历史。或许将来的某一天,我还能指着我的相片给我的子女们描述他的爷爷以及爷爷的爷爷们是在怎样的大家庭里长大的。那个大家庭大到我们会分不清各自的称谓—这将是他们这一代人所无法想象的。

2010年夏,我从温哥华飞回上海,开始了“我的大家庭”的拍摄。四个月我往来七八个不同的城镇拜访我的亲人们,和他们居住在一起,了解他们从前和现在的生活。或许,只有自己的家庭,我才能够从血缘和时间的脉络里理出头绪,讲述一个大家庭的故事。

2011年初,作为拍摄第一阶段的总结,我在温哥华做了一个“我的大家庭”的个展,并接受了加拿大省报的采访。2011年夏,我再次飞回国,继续我的拍摄。大家庭的故事在继续,拍摄也在继续,奶奶的年纪大了,身体不如从前了,她最小的曾外孙女年初出生了,表弟就要参加高考了,妹妹换了份工作……

我不知道何时会终止“我的大家庭”的拍摄,但是拍摄期间,从我的叔父姑婶的口中,我又重新了解了我的父母。当我匆忙朝着远方赶路的时候,却在自家的后院里发现了弥足珍贵的记忆。当我发现我的个人记忆同一代人的记忆融合在一起的时候,我逐渐地用我自己的镜头找到了某种归属感。

感谢摄影,我一直未曾放弃过的梦想。

点评

一位经历了人生种种遭遇、变故的摄影师,远走异国他乡,看淡了世间的功利纷扰,渐渐觉解到生命与亲情的珍贵。她要重返故国,通过自己的摄影,通过这样一组照片(相信还有更多),在自己的内心当中重建一个平常、质朴而又温暖的家园。所以,这不仅仅是一组有关家族生活纪实的影像,而是一个有关爱的深情告解。她走过这个大家族的每一个家庭,她在镜头背后抚摸过这些家庭居室中的每件生活物什,感闻到童年记忆中这些院落和物什散发出的熟悉气息,她在向他的每一位亲人告知她对他们的无限珍惜与爱意。影像中的亲人们在他们的场域当中平静地、有尊严地活着,平常、自在、与世无争。这不仅仅是因为摄影师与被拍摄者之间的熟稔,亦无关摄影主体对客体的尊重,而是因为爱。她爱他们,她爱他们的每一个家庭。这个家族代表着摄影师有关家的所有美好想象与渴望,而这组有关家族的影像亦向我们显露出摄影师个人对于自身生活的认真思量与检视。我们一直在谈论影像表达与个人生命经验的关系,我想靳华的这组照片为我们给出了一个有效的注解。(刘树勇)

责任编辑/阳丽君

作者简介

靳华,女,1976年出生。1995年毕业于上海市华山美术职业学校动画专业,现就读于加拿大温哥华Emily Carr 艺术和设计大学艺术摄影专业。