恰姆石窟 西藏石窟考古新发现

恰姆石窟是西藏考古史上极其重要的发现,也是近两年在西藏石窟研究中最为闪亮的一颗新星,被誉为“2011中国六大考古发现”之一。

这是一个过去从未公诸于世的石窟。在位于海拔4500米到5300米的喜马拉雅山中段的果美山上,它一直沉睡着,就连山下的恰姆村村民也无法说清它的来历。然而,13次进藏的作家、学者、摄影家赵春江由于一个偶然的机缘得以进入石窟,震惊之余,他用手中的相机艰难采撷到部分图像,并最终呈现出来。

从宏观的地理位置看,恰姆石窟正处于西藏西部的阿里与卫藏腹心区域的连接地带。西部的阿里和东部的岗巴县、康玛县、拉孜县等地都有与恰姆石窟同样题材的金刚界神众,南部的尼泊尔北部山地出现的诸多石窟、寺院也与此有紧密的联系。这种空间的关联,当与当时的某一支特定社会发展力量有着密不可分的关系。

恰姆石窟的发现,扩大了西藏乃至中国石窟的分布空间,尤其是I区三个重要窟内存留的泥塑、壁画独具特色的艺术风格,对探讨西藏早期佛教艺术、佛教发展史,以及后弘期初期西藏社会历史的进程具有极其重要的参考价值。

漫谈恰姆石窟中的壁画

恰姆石窟位于西藏日喀则地区定结县琼孜乡恰姆村南3公里,喜马拉雅山脉中段中尼边界果美山的南北向山脊的东侧崖壁。石窟群以南北向分布于叶茹藏布支流给曲左岸。海拔4506-4600米,石窟群南北长约863米、东西宽约65米,总占地面积56096平方米。

2008年8月,日喀则地区文物普查队在定结县开展“西藏自治区第三次全国文物普查”工作之时,首次将该石窟命名为“恰姆石窟寺”。其初步调查资料发表在当年由国家文物局主编的《2008年第三次全国文物普查重要新发现》一书中。2009年9月28日,西藏自治区人民政府公布“恰姆石窟寺”为西藏自治区第五批文物保护单位。2009年7月,吉林省文化援藏干部赵春江先生造访实地,将拍摄的恰姆石窟照片于2010年12月在广东连州国际摄影年展上推出,引起强烈的社会反响。

2011年8月,首都师范大学、西藏自治区文物保护研究所和中国藏学研究中心等单位的专业人员先后前往实地,再次进行了专业、深入的调查。重点对该石窟群的Ⅰ区的三个洞窟进行了较为系统的调查、测绘、记录及摄影。同时对石窟群总体分布情况、保存状况等开展了初步的考察。

石窟分布

恰姆石窟位于西藏自治区日喀则地区定结县琼孜乡恰姆村委会西南约3公里处,海拔4589米。石窟寺坐落在位于定结县东南部吉曲河下游西岸约100米的果美山半腰上,东南侧为广阔的平原,西南侧为加日朗庆山。石窟寺高出地面约30米,崖面基本为南北走向。

根据石窟所处的地势变化、分布范围、不同区域石窟群具有的实际功能和当地百姓对石窟从属关系形成的观念划分法,可将恰姆石窟群划分为三个大区,自南向北依次为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区。据粗略统计,整个石窟群约有105座洞窟,各个区分布的情况为Ⅰ区洞窟29座、Ⅱ区35、Ⅲ区41座。

其中Ⅰ区1号窟,面阔5.73米,进深6.72米、高4米,窟内有泥雕佛像背光,残体泥塑镀金粉像。其中南面窟壁东侧上有6个佛像背光,下方为主供佛背光,高1.76米、宽1.42米,主供佛背光下有一对背对着的泥雕大像须弥座。西侧有一高0.70米的圆形小背光,莲座下塑有一对背对着的泥雕残马,背光之间的空间里镶嵌有擦擦。窟顶平整,虽绘有壁画,但因香火薰黑,只能隐约看出一些壁画痕迹。正面窟壁(即西壁)共有7个泥雕佛像背光,中间背光高2.11米 、宽1.13米。北面窟壁西侧为双孔雀须弥座。北面窟壁东侧佛像背光下有像似鸟的须弥座,北面窟壁佛像背光间有壁画,题材主要为人物、马、树等。

Ⅰ区2号窟为三间窟相通的“套间窟”,靠近第一间后面洞窟中央,有用彩粉绘制坛城的长方形台座一个,面阔5.20米,进深10.3、有四个供佛台和残佛像。

Ⅰ区3号窟,面阔5.37米,进深5.54米、窟顶有模糊不清的原壁画,正面窟壁即西北壁前为供佛台座,四壁绘满清晰的壁画,据分析可能是后期所绘。

画风分析

对恰姆石窟寺建寺时间的考证,对进一步探讨研究石窟寺内壁画和雕塑艺术的年代、风格具有举足轻重的作用。该石窟寺最南端K1窟的壁画是有窟顶壁画、佛头光背光壁画、窟壁壁画三个部分构成,其中窟顶壁画通常以圆圈装饰画为主,这种装饰图案见于后藏康玛县境内的“艾旺寺”佛像衣饰之上。恰姆石窟寺的佛像和佛像背光呈现出早期佛教壁画的简易和不成熟的一面,整个背光分为上下两个部分,上面为小背光造型呈叶片状,下方为背光同样也呈叶片状与头光形成叠压状,头光从里到外分成三个圆圈,笔法粗略不规整,头、背光边缘绘制有忍冬式样卷草和忍冬的纹样,这种样式与11世纪末期修建的扎塘寺泥塑头光和壁画佛像的头光极其相似,也许是受到汉地风格的影响。

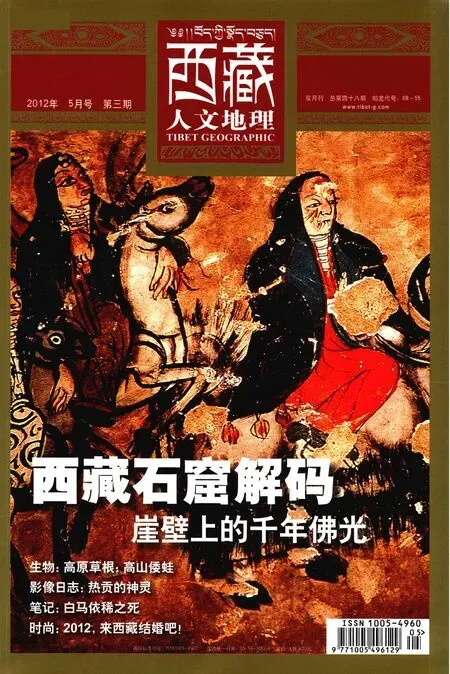

此外,窟壁上的壁画主要以人物、马、树为主,未见佛像壁画,尤其是石窟K1当中出现的壁画值得进一步研究和关注,该石窟壁画当中题材以人物的壁画颇多,似乎在描述供奉该寺庙施主的有关生平事迹,或是当时该地域内有名望的贵族的一些生活场景。如K1南面窟壁佛背光左侧上出现四个人物,他们身披白色翻领的斗篷,披发垂落于背后,脸颊和额头略染赭红,手举木碗和木瓢面对宝座上的人物,恰似侍从。头领样的人物安坐于卧榻之上,两手置于斗篷内,着翻领白袍,头戴高顶毛绒圆帽,披发脸颊略染赭红,在此下方出现的一人物为骑马者,同样身披斗篷,披发垂落于肩背,脸颊和额头略染赭红。

以上在壁画当中出现的人物,其服饰和装束可以认定为比较典型的吐蕃时期的装束,尤其是赭面习俗的出现,能够判定壁画绘制的时间不超过公元11世纪,甚至比这个时间还要早。因为,赭面习俗是吐蕃时期蕃人的一种审美取向,并在《旧唐书·吐蕃传》中记载文成公主恶此习俗,逐引请赞布取缔该俗,藏文史籍中又云“赤面蕃人”也就是指蕃人的赭面习俗。值得注意的是与此相同的人物壁画也出现在艾旺寺,杜齐认为“壁画当中出现的人物服饰和装束在如今的卫、后藏一带是找不到的,而且人物的衣着类似中亚绘画中的人物”。

从目前掌握到的史籍来看,似乎没有直接记录该寺建造的准确信息,但我们发现叙述吐蕃早期历史的文字片段中依然能够粗略地读到该石窟寺所处的地方即定结县的早期历史。如能把这些零散的记录化为一体,分清脉络,也许能搜集到一条线索,在《贤者喜宴》中记载松赞干布建立吐蕃王朝后,将吐蕃划分为乌如、约如、叶如和如拉,四如内各设8个东岱、1个小东岱及1个近卫东岱,共40个东岱。其中“藏叶如”一带又划分为拉堆“洛强”,而定结县正好处于拉堆“洛”一带,这个地方属于40个东岱当中。众所周知,在史料中没有得到更直接的证据之前,确定石窟寺建造时间是不可靠的,但是我们从窟内的壁画风格、笔法、题材上依稀能够推断出其建造年代,尤其值得注意的是K1窟壁画当中的人物造型及装束、佩戴物与修建于11世纪的西部塔波寺集会殿套斗顶窟门上绘制的护法女神像极其相似。同样,与此石窟寺距离不远的岗巴“乃甲切木”石窟寺,其“建造年代定为8至10世纪之间”,综合上述因素可以推断出恰木石窟寺的建造年代也有可能与此相当,能够初步判定为8至11世纪之间建造的石窟寺庙。

同样在K1窟内残存的佛像宝座进一步证明了该石窟寺的古老性,佛像宝座的饰物可以判定佛像名称是密教本尊佛像中是普遍存在的现象,尤其是五方佛的表现不仅以程式化的继承其修持经典中描述的造型外,而且藏地供奉五方佛的寺庙或佛堂出现的时间较早,可以追溯到吐蕃时期。K1窟中的主供佛背光下有一对背对着的泥雕大象须弥座。以大象为饰物往往出现在“大日如来”的宝座上,西侧有一高0.70米的圆形小背光,莲座下塑有一对背对着的泥雕残马,以马为饰物的佛座,往往是“不空成就佛”的宝座,北面窟壁西侧为双孔雀须弥座,以孔雀为饰物的宝座是“无量光佛”的宝座,北面窟壁东侧佛像背光下有像似鸟的须弥座,这个鸟形饰物是妙翅鸟的早期造型,而妙翅鸟作为饰物的宝座是“宝生佛”的宝座。

K1窟中出现的五方佛的雕塑严重的损毁,现只有部分的残存,其风格无从考究,但从宝座饰物的样式来窥探,得知似乎属于吐蕃时期的雕塑,如大象的样式甚为典型,大象四腿细长,象鼻粗壮,饰有头套肚带,孔雀宝座的两只孔雀背对靠齐,仰头翘尾,刻法粗犷古朴,但又不失婀娜,色调单一,显得简单而清晰。总之K1窟内的泥塑造像是以金刚界曼荼罗“五智如来”或“五部佛”为题材,并且该石窟寺一直承续着宁玛派的教义,宁玛派属于藏传佛教最早形成的教派,因此,该石窟寺秉承宁玛派也是情理之中的,这在一定意义上说明了石窟寺本身年代的古老性。

壁画价值

恰姆石窟的发现,进一步扩大了我国石窟寺遗址的分布范围,丰富了西藏石窟的内容和形制类型,具有重要的文物和艺术研究价值。

从形制上看恰姆石窟寺的壁画结构简单,注重写实,未有佛像壁画;风格上没有后期壁画当中所看到的“克什米尔”风格和“汉地风格”的影响,可以说该寺壁画就是吐蕃本土的画法风格,笔法粗糙简练;题材上当时当地的人物为主,同时伴有马、树木等饰物,其中值得注意的是树木图案,该壁画中出现的树木是热带地区生长的“棕榈树”,这种植物并不见于西藏本土,现藏于巴黎吉美博物馆的一幅完成于11至12世纪的唐卡画中绘有该植物,这幅唐卡画风上明显带有东印度风格,是否当时有印度画师在此绘制需要进一步考证。

总之,恰姆石窟寺是在西藏西南角发现的一处少有的石窟寺遗址。该地处于中国西藏和尼泊尔的交界处,可以说是尼泊尔佛教艺术传播的走廊,而且是研究吐蕃时期佛教美术史的很有价值的材料。

恰姆石窟摄影发现记

在喜马拉雅山脉中段,东距世界第三高峰干城章嘉峰100公里,西距世界第一高峰珠穆朗玛峰150公里处,一条余脉挣脱喜马拉雅的胸怀,如臂膀一样由南向北伸展出来,蜿蜒数十公里。这条余脉叫做果美山,海拔4500米~5300米。余脉东侧是与其相伴的吉曲河,由喜马拉雅山上的冰川融水而成。吉曲河与西藏的很多河流不同,不是在峡谷里运行,而是冲出冰川后,就立即形成了一面巨大的如戈壁滩一样的冲积扇,河卵石小者如珠,大者如碾,遍布滩涂。果美山似乎曾经阻挡过吉曲河前进的方向,其面东的山体,被千百万年的河水冲刷成了南北长约二三公里,上下高达数十米到数百米的崖壁。

奇迹就在这崖壁之上发生了。不知什么时候,什么人,开始在崖壁上开凿洞窟,造浮雕,绘壁画。至今已经难以想象,多少人、多少代人、多长的时间、多大的城池,造就了这么光辉灿烂的历史文化遗产,然后,创造者本身却消失在历史的长河中,无声无息,无影无踪。以至于今天,还没有权威的判读,只是“约于”和“推断”,没有一个人能说出这处石窟的来龙去脉,典籍中也看不到只言片语。她藏在深山耐着寂寞,耐着清冷,耐着岁月的雕蚀,而残存的肌肤和面容,仍不失神秘、华贵、雍容。

沿着果美山的尾端,即崖壁的北端,顺着水流湍急的吉曲河的河岸或滩涂往北(下游方向),是现今的定结县琼孜乡恰姆村,我迄今四年中四上恰姆石窟。第一次上山拍摄,我使用的是“莱卡傻瓜”相机,一因初次上山,不知远近,不知是否艰险,不知确切价值,不敢也没必要带重装备;二是虽然听了向导的介绍十分感兴趣,明白了这是以前在西藏没有接触过的内容,但价值几何,心里还不特别清楚。

带着第一次拍摄的“恰姆石窟”的数百帧图片,我回到了内地,总觉得心里有事,就请吉林大学边疆史地中心、东北师范大学、吉林省博物院、吉林省摄影家协会的朋友看片,大多数人看了片子后,眼前都是一亮,觉得新鲜,没有看过,而且他们都没有看过这处石窟一张图片、一段文字的报道。他们鼓励我继续拍摄下去。

第二次拍摄,我使用了较专业的相机,但因为石窟面积高大,一般的闪光灯够不着,角度也上不去,拍不出高画质最佳角度的图片。

第三次拍摄,我在内地特意购买了室内用专业闪光灯,专业三脚架,专门请教了专业老师关于石窟的拍摄及注意事项,设备发运到西藏日喀则;我又嘱咐定结县的向导,在县城借发电机,买汽油,请村里人打制木头梯子,准备了马车,有备而来。

这一次拍摄的图片,我参加了2010年的连州国际摄影年展。中国摄影家协会副主席朱宪民为策展人,朱老师策展的题目是《他不是阿里巴巴,却把瑰宝带出喜马拉雅山》。

朱老师说:“毫无疑问,这些浮雕和壁画,不用我们去给她加任何形容词和修饰语,她的存在足够让我们惊奇、震撼。”

《中国摄影》杂志主编闻丹青参观展览后表示:展览几天就结束了,后续工作却是艰苦的细致的甚至是漫长的,虽然摄影者不承担这个义务,但一个文化属性很高的展览要是能完成这些命题哪怕只是其中的一小部分,也是令人十分欣喜的,它的意义已经超出了摄影展览本身。

2011年3月1日,“赵春江摄影发现展览和研讨会”在北京798映画廊举行。来自国家民委、国家文物局、第三次全国文物普查办公室、首都高校等领导、专家、学者观看参加了展览及研讨。这次研讨,多数专家学者认为石窟的开凿年代应为10世纪左右。也有少数学者认为应更早,他们从石窟的第一层壁画都是世俗画面、生活场景、马匹很多来分析,特别是比照敦煌“285”窟壁画中的马,线条和风格有许多相似之处。更有学者大胆认为,佛教传入中国可能存在着第四条线路,而恰姆石窟就处在这条“文化链”中也未可知。

2011年7月,我第四次上恰姆石窟,同来的有北京首都师范大学藏传佛教艺术研究中心谢继胜教授和西藏自治区有关专家。谢老师进了一个石窟,足足“呆”了有几十秒钟,自言自语道:“毫无疑问,这是国家一级文物!”

我只是摄影家、作家而不是文物专家,而恰姆石窟的研究与保护工作,仍有待于继续探索与深入。