石头上的艳丽史诗

黄橙

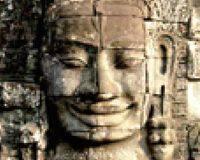

镌刻在吴哥石头上的微笑是隽永的,荡漾在洞里萨湖上的微笑是生动的。微笑无声,却是一种力量,可以穿越时空,也可以穿越种族,在心中无边无际地暖着。

巴戎寺,等待“高棉的微笑”

清晨,天慢慢亮了起来,我开始在朦胧的光影中欣赏着逐渐清晰起来的宝塔丛林。49座啊!每座佛塔的顶端都有一尊四面佛,慈、悲、喜、舍的表情里都凝集着一股神秘的气息,给人温暖,又让人敬畏。无论站在哪个方位,都能感受到那一束束目光,有慈爱,有威严,像无所不在的保护,也像无所不在的监督。

在世界宗教建筑史上,巴戎寺算是独一无二的设计。用建筑语言完美地表达宗教理念本身就不容易,还要表达国王的政治理念,无疑是难上加难。然而,巴戎寺做到了!准确地说,是吴哥王朝的阇耶跋摩七世做到了。这个虔诚的佛教徒将巴戎寺建在吴哥通王城的中心,而他的皇宫则靠到一边去,因为他深知只要将宗教信仰传播好了,他的政治理想也就能轻易地得到施展。

从外观上看,巴戎寺是一座金字塔形建筑,最高处是一座涂金的圆形宝塔,它建在两层空心的台基之上。按照宗教观念,这表示天上的佛与地上的人息息相通。周围建起了48座大小不一的宝塔,众星拱月一般簇拥着中心宝塔。

每一座宝塔上四面佛的原型就是阇耶跋摩七世本人,所有来这里朝拜的臣民都惊奇地发现,原来菩萨就是自己的国王,而这样的国王当然是必须效忠和敬仰的。

此前,阇耶跋摩七世一定读过宫廷文学家对阇耶跋摩一世的赞美:“战斗中,敌人的武器疯狂地打在陛下的身上,但只像小虫咬了一口,或被女人用手轻轻地抓了一下,毫无痛楚。”阇耶跋摩七世喜欢这样的文字,但他比祖辈们更懂得直观形象的雕塑比优美的文字更具魅力和震慑力。四面佛丛林简直就像宗教的圣坛,引来无数臣民的顶礼膜拜。而巴戎寺的回廊壁画上,国王领兵征战的浮雕栩栩如生,就像凝固的宣传画,大大加深了臣民对伟大国王的敬爱。

斑黛丝丽寺,仿佛生命复活

将斑黛丝丽寺与吴哥数以百计的寺院放在一起,无论是谁都能一眼认出来。她有一种女性般的细腻和美丽,不仅来自于红砂岩的天生丽质,而且来自于玲珑剔透的娇小和不胜其烦的精致。她没有巴戎寺那样摄人心魄的高度,也没有吴哥窟那样让人胆战心惊的石阶,斑黛丝丽寺更像是邻家的花园,适宜饭后散步,驻足赏玩。

仿佛世界上最美丽的纹饰都被吴哥的能工巧匠采撷到这里,用来装饰女神的花冠和阿帕撒拉(梵文Apsara,意为天女)的裙裾。那些缠绕的枝叶、翻滚的浪花簇拥着婆罗门教中庄严的神灵与他们神武的坐骑。即使有一点青苔,有一点斑驳,仿佛也是可以拆洗的衣裳。阳光照射在阿帕撒拉裸露着的双乳和浅浅的笑靥上,让人觉得她分明是有体温的活着的神,宛如阳光下的莲花,虽不摇曳,却能感觉到她悄然滋长着的生命。

公元10世纪~11世纪的时候,这里是吴哥王国最重要的信仰中心之一,供奉婆罗门教三大神之一的湿婆神。湿婆神是毁灭之神,既预示着灭亡也孕育着重生,人们因为惧怕而对他心生崇敬。平民为了取悦湿婆神,烧香祭拜,而帝王为了取悦湿婆神就给他盖华丽的庙宇。

阇耶跋摩五世正是这样做的。修建斑黛丝丽寺既然涉及伟大的信仰,其建筑质量就成为检验虔诚的标准之一。深谙细节重要性的阇耶跋摩五世对建造者说,不求其雄,但求其美。斑黛丝丽寺长不过200米,宽不过100米,然而,盈盈池塘、珍稀树种、前庭后院、塔祠神龛……布局之美丝毫不逊色于那些经典巨制。

由于设计上排除了居住因素,所以斑黛丝丽寺的每一幢建筑都有着与众不同的神气。在结构安排上大大增加了自由度,怎么漂亮怎么设计。斑黛丝丽寺的塔祠小巧得异乎寻常,简直就像小人国的房子!朝拜者必须弓身屈膝才能进入。这样反倒衬托了虔诚,增强了仪式感。来源于印度史诗《罗摩衍那》的宗教故事,像立体连环画一样雕镂于塔祠和配殿的石墙上,让人知善恶、明是非。而塔祠外墙那些体态优美、生动逼真的女神,正好与人平视,亲切得像从小一起长大的表姊妹。

我绕着斑黛丝丽寺走了三圈,那些门楣上和女神衣袂上层次分明、线条纤细的精致花纹,那些无处不在、栩栩如生的人神鬼怪,让我疑惑这是木雕还是石雕。回国查了资料才明白,红砂石的材质在制作过程中确有一段时日就像木头一样容易雕镂。一千年前,高棉人就懂得将红黏土加工成人造石。在夯实成形之后、晾晒风干之前,让雕塑能手在红黏土上雕刻创作,待完全风干就变得坚硬无比。

吴哥窟,夕阳眷顾下的美艳

即使对吴哥窟再陌生的人,也一定见过吴哥窟主殿上的五座尖塔,因为它们就印在柬埔寨国旗的中央。

吴哥窟的最高处若用数字来表达,就是65米,相当于20多层的现代建筑。其实,这样的描述十分枯燥乏味,因为它表达不了我攀登这个宗教圣地的一路惊愕,也寄放不了我透过雕花窗棂俯瞰茫茫丛林和红硕落日时的惊艳和惊喜。每个读过吴哥窟历史的人,即使不对这个堪称奇迹的伟大建筑惊叹不已,至少也应该对它所负载的艺术、历史、政治和宗教的意义有所崇敬。

吴哥窟是为供奉婆罗门教地位最高的神—毗湿奴而建的。毗湿奴相当于佛教中的释迦牟尼。当世风日下,纷争四起时,毗湿奴就会出现在人间,惩恶扬善,匡正祛邪。因此,婆罗门教又将毗湿奴称作保护宇宙之神。

苏耶跋摩二世是吴哥窟的缔造者。这个于乱世中出生入死并将吴哥王朝带向强盛的帝王,以倾国之力建造吴哥窟,以表达对毗湿奴的顶礼膜拜,希冀这样虔诚的信仰能给吴哥王朝带来长治久安。经过长达37年兴师动众的修建,建筑面积达195万平方米、周围有护城河环绕的吴哥窟终于建成了。这是一座无论建筑技巧还是艺术成就都堪称奇迹的伟大建筑,足以与世界历史上任何伟大的工程相媲美。

走过250米的天界桥,进了吴哥窟的正门,一条长达500米的笔直大道通往主殿。三层完整的同轴心式回廊,逐层增高托举起五座尖塔护卫的神殿,这就是古代高棉人对“天堂”的完美想象。

通往“天堂”的台阶以70度斜角向上延伸,这种令人望而生畏的斜度,明摆着就是要考验人的虔诚。无论是高僧还是帝王,要登上“天堂”都必须手脚并用爬上去。这个“天堂之梯”的危险,因为1973年一名法国女游客的失足跌落致死而变得更为真实。

当然,不想冒险攀爬的旅行者亦能在一二层的回廊中寻找到很多乐趣。吴哥窟的回廊浮雕只能以气势恢宏来形容,它或许没有斑黛丝丽寺那样精美到每一个细节,然而,浮雕的信息量之大简直可称为婆罗门教的史诗。一层回廊的东墙是“乳海翻腾”的美丽传说,西墙是“神猴助战”的激烈场面,北墙是毗湿奴同天魔作战的传奇故事,南墙则是高棉人与入侵者的战斗场景。事先没有做功课的人会看得云里雾里,而对婆罗门教有所了解的人则看得津津有味。到吴哥窟欣赏古迹,知识的储备是必不可少的。当然,也不妨现学现卖,拿一本相关的书,在那里文图对照。让阳光追着你走,让历史的画卷为你缓缓展开。

从塔布笼寺到圣剑寺,有一种爱恨纠缠不休

塔布笼寺与圣剑寺虽然相距10多千米,却有着相同的风貌:残垣断壁上是巨蟒般缠绕着的古树,岁月的力量在这里就是无限沧桑的容颜。

建于1186年的塔布笼寺也是阇耶跋摩七世的杰作。他在修建巴戎寺时,专门给他死去的母亲修造了这座用于祭祀的寺庙。曾经的隆重仪式,曾经的皇室辉煌,都随着一颗孝心的停止跳动而渐行渐远,成了岁月里最引人叹息的迷宫。

平时没有留心过植物的倔强,总以为那是被人类玩于股掌之中的生命,我们可以让它们绿遍山野,也可以让它们变成筷子,变成牙签。谁能想到,就是这样看似柔弱的植物将石砌的寺庙变成了废墟,坚硬的石头崩裂开来,呈现出内在的脆弱。塔布笼寺那个最著名的长臂猿一样伸开来的树根,至今仍然用它始终不渝的温情缠绕着看似坚不可摧的铜墙铁壁。当然,有些人并不将这样的纠缠看成爱,而是看做一种生死较量。这样的较量看起来平静而漫不经心,其实却像掰手腕时势均力敌中的险恶,一败涂地不过是顷刻之间的事情。

圣剑寺曾经是佛学院,并一度成为国王的住所。这样亦僧亦俗的地方总有一些异乎寻常的景观。圣剑寺的塔门一重又一重,绵亘远去,没有尽头。穿行其间,美丽的阿帕撒拉或仍完美或已残缺,而苔藓和藤蔓却像色狼的手爬上她们丰润的手臂和性感的双乳,恍若正义与邪恶总要找一个地方一决雌雄。

坍塌的乱石时常堵住我的去路,然而,对美的搜寻并不停歇。那些华丽的门楣与窗棂,那些孤独的廊柱与断壁,在眼波流转中,穿越时空的恬静和守望,总让我对弥漫其间的醒世恒言心领神会。

阿帕撒拉,又是这些美艳的阿帕撒拉,在圣剑寺的舞者大厅,她们一改端庄站立的风姿,手拉手欢快地跳着舞,洋溢着荡人心魄的飘逸。看看这些在阳光下跳舞的小仙女吧,时而独舞,时而群舞,她们发髻高耸、衣袂飘然,让残破的寺庙至今仍荡漾着春风拂面的气息。时至今日,柬埔寨人仍然把自己喜爱的女人叫做阿帕撒拉,这是他们对女人最崇高的赞美。

走到圣剑寺的尽头,一棵巨树直插蓝天,粗壮的树根像极了传说中的龙爪,紧紧抓住寺庙的廊柱,仿佛要将整个寺院拔起。它让我看清了这场较量的胜负:有生命的东西必定能战胜没有生命的东西!

洞里萨湖,历史的水波与现实的舟影

对于柬埔寨人来说,洞里萨湖的名气要比吴哥窟大,对洞里萨湖的感情也比吴哥窟深。因为这个湖简直就是柬埔寨的生命滋养和生命活力所在。在雨季时,洞里萨湖的总面积达一万多平方千米,与其贯通的沟渠密布的水利工程恩泽了无数生于斯长于斯的子民。难怪柬埔寨的梵文含义就是“生于水”!

在雨季与旱季的交替中,柬埔寨的水稻三种三熟,鱼儿们则上演着繁衍传奇……如果将视野拉到吴哥王朝时代,一个以农业为主要经济来源的年代里,洞里萨湖的季节馈赠简直就像神灵的偏爱。正是帝王们的物质欲望得到了满足,才有了宗教的狂热和艺术的追求。

无论古今,人类总是喜欢临水而居。洞里萨湖的渔民则将临水而居演绎得像是古代的神话。先说他们浮动的船屋,就像牧民的帐篷,随着雨季湖面的扩大和旱季湖面的缩小而飘移。那不是一户人家的移居,而是一个村庄的季节性迁徙。包括水上教堂、水上学校、水上商场和管理机构等。那该是怎样的浩浩荡荡啊!到了深浅合适、交通便捷的水面,人们就将船屋固定住。总觉得他们很像洞里萨湖中的鱼儿,逐水草而居。

除了传统的捕鱼生活,有些精明的渔民开始做旅行者的生意了。开水上土特产店、水上“的士”,甚至有人搞了个动物园,养着大水鸟、小猿猴、珍稀鱼儿等,吸引旅行者前来参观。

水乡里最灵巧的莫过于来回穿梭的小舢板船,人坐在船头划着,轻盈得像一条条鲫鱼。每天清晨,阳光像网一样撒在湖面上,穿着洁白校服、背着书名的孩子三五成群地划着小船去上学。我逆光拍下了他们,那是心花怒放中的美景,仿佛湖面上荡漾着金灿灿的未来,值得人无限憧憬。

——评《卵巢恶性肿瘤诊疗手册》