东孚:玛瑙家族的崛起

刘鹤翔

没有哪个国家像中国一样,对石头有如此普遍的崇拜,翡翠、和田玉、鸡血石、寿山石及各种观赏石、景观石,在过去十多年里,经过了一轮又一轮的热钱炒作,纷纷迈上了“天价”台阶。而现在,原料大部分依赖进口的玛瑙看来也要创造价格奇迹了。

厦门东孚镇在过去十多年里迅速崛起为“玛瑙名镇”。从大举吃进巴西、乌拉圭等国的玛瑙原石开始,以东埔村为中心,东孚镇已经形成了一个完整的玛瑙产业链,玛瑙圆珠、手镯、戒指等占了全国市场的近90%。

台湾客

厦门东孚镇过坂村159号。每个星期,都有从厦门港开来的集装箱货车来这里卸货。货物是一种装在编织袋里的褐色石头,货主是台湾人蔡溢传。

“那是我老板。”蔡溢传坐在店里,指着一个穿黑色外套,正打开编织袋验货的中年人对《创业家》记者说。一袋一吨,一个集装箱能装下25袋石头。从几年前开始,蔡溢传的货物几乎全部由那个叫张忠民的中年人买走。在喧嚣的324国道旁,各种店面鳞次栉比,很少有人知道,这些石头就是中国古籍中所称“鬼血所化”的玛瑙石。

不过,这些产自巴西和乌拉圭的石头很难让人产生“鬼血所化”的联想,因为它不同于产于中国辽宁的那种呈淡红色的红玛瑙,而是灰玛瑙。

在巴西南大河州和乌拉圭北部的阿蒂加斯(Artigas)省,大库奇利亚山脉贯穿而过,山脉中的丘陵地带盛产灰玛瑙石。自20世纪中期开始,东方人对这种石头的喜好刺激了那里的采石业,先是日本人,后来是中国台湾人,而现在是中国内地人——准确地说,是厦门东孚镇的村民们。

61岁的蔡溢传来自台湾嘉义,和玛瑙打交道已经40年了。他说,东亚的玛瑙加工业最早是在日本,到20世纪六七十年代,随着日本人力成本上升,就逐渐转移到了台湾的高雄。在高雄的免税加工区,他做过多年的玛瑙饰品批发生意。1986年,也就是蒋经国开放台湾老兵探亲的头一年,蔡溢传来到深圳,到1995年左右,这个行业因一个偶然的机缘整体转移到了东孚镇,他也就尾随而至。在东孚,玛瑙加工厂如今已有100多家。

蔡是为东孚镇玛瑙加工厂提供货源的四五个原石供应商之一。在东孚,他惊异地看到,一个原本在台湾只是养家糊口的生意,竟造就了一大批富翁。“玛瑙在以前不是什么高价值的东西。20世纪七八十年代的高雄,一只A货玛瑙手镯只卖75块新台币,折合人民币也就十几块钱。现在,你到村里去看,价钱涨了几十倍。”这还不包括那些台湾玛瑙产业不曾做过的、能卖到几万甚至几十万元的雕刻摆件。蔡溢传觉得有点可惜,他那21岁的儿子认为这个行业没前途,宁愿留在台湾当“无业游民”。

和东孚人交易,蔡溢传完全按照工业原料的标准出售石头。玛瑙石按个头有1公斤以下,1-3公斤,3-10公斤,10公斤以上等规格,价格也从几十元至一百多元每公斤不等。“我们是论公斤卖,但东孚人拿去一切开,他们觉得哪个漂亮就会挑出来卖高价。在台湾,碰到石头有杂色,我们就把它当做次级品卖了。而在这里,他们会先看它像什么。”

那些高价品是中国式意象思维的产物。蔡溢传说,村民们在剖开石头后,发现纹路、杂色或者气孔构成了某种图案,就开始动脑筋了。如果揣摩出了某种“祥瑞”的图形,“他们就会跟顾客说,不好意思,这个要卖几万元。”

这也是南美人搞不懂的地方。住在巴西南部和乌拉圭北部的丘陵地带的山民们,近年新开了许多采矿公司,由挖掘机开路,运输车配套作业,采出石头后,运到一个选石场,按大小分类。对矿主们来说,石头越大越贵是容易理解的,但那些能卖很高价钱的祥瑞主题的摆件始终让他们不明所以。“西方人、拉美人不信这一套。包括翡翠,不同成色的手镯这个卖50万元,那个卖500万元,他们看不

明白。他们习惯了按重量计价,从钻石到红

宝石、蓝宝石、祖母绿都是。”不管怎样,中国式的玛瑙文化为原本平平无奇的灰玛瑙石提供了市场以及就业机会。“这些石头在当地原本没有什么去处。东孚人一过去,就把成片的矿山都包下来。乌拉圭人说,要感谢中国人。”蔡溢传说。不过,在巴西采玛瑙矿的矿工在当地只能算中低端收入人群。“那些矿工和我们的工人一样,

很辛苦。好在巴西人比较想得开,不加班,也懂享受,一到周末就去踢足球,或者去城里的啤酒屋喝酒,舍得把5天赚的钱在两天里花完。”蔡溢传的哥哥蔡溢卿对《创业家》记者说。蔡溢卿开诊所出身,1988年移民美国,退休后,成为了蔡溢传在南美的代理人。

整体上,巴西矿工工资远高于乌拉圭。蔡溢卿作了一个比较:厦门东孚的工人月薪连加班只在三四千元,而准时准点上下班的巴西人能拿到近2000里亚尔,折合人民币五六千元。

至于乌拉圭工人的工资,则低于厦门的水平。

让蔡溢卿深表同情的是山里的印第安人。他们虽然也加入了采矿的行列中,却没有西班牙或者葡萄牙后裔那样的工作条件,靠锄头而不是通过机械化作业找矿——需要说明的是,玛瑙石的矿藏形态,并不是像铁矿石一样存在于整片的山体中,而是一颗颗地埋藏于地下,也不能像铁矿石或者煤层一样可以用仪器勘测到。印第安人的作业方式,有点像刨地瓜,当然,挖玛瑙石和刨地瓜的工作强度不可同日而语。另外,他们也只能靠运气获得一点不稳定的收入。

无论是巴西还是乌拉圭的矿工,都不大可能像东孚镇的村民们一样成批地通过开作坊成为富翁。20世纪90年代开始创业时,东孚当地的玛瑙业者尽管也和大洋对岸的印第安矿工一样辛苦,“在厦门,一到五月份,铁皮搭成的厂房里奇热无比,人像烤鸭在里面烤”,但现在,让蔡溢传不得不佩服的是,他们超越了当年的台湾同行。

玛瑙家族

将玛瑙加工转入内地曾经是台湾人的设想,但它在东孚镇东埔村,那个厦门岛外的偏僻村落落地生根则有些偶然。

1992年的一天,一个叫郭武昶的台湾高雄人在厦门机场坐上一辆出租车。初到厦门,他和那位和他一样操闽南语的司机聊得很上路。下车的时候,司机对他说:“你如果去机场或者厦门其他什么地方,都可以联系我。”后来,郭武昶果然三番五次地叫这辆出租车,坐在车上,他把自己的事业——玛瑙加工,从原料产地、技术到销售渠道,一五一十地告诉了司机。后者对此产生了浓厚的兴趣,就把他拉到了老家东埔村,请他到村里办厂,自己则辞了出租车的工作,另外拉了两个亲戚朋友跟着干了起来。

很遗憾,郭武昶的加工厂没有开多久。在厦门住下来后,他对特区的灯红酒绿以及唾手可得的女朋友产生了比对他的事业更浓厚的兴趣。到1994年下半年,郭武昶决定停工。这时候,他把给他打工的三个东埔人叫了过来,建议他们买下工厂。东埔人反应积极,分头借来一二十万元,合伙盘下了厂房和机器。

郭武昶很难想象,这三个人后来都成了做着数千万甚至上亿元生意的玛瑙商,而东埔村的玛瑙业规模也比当时的台湾要大得多。

那位出租车司机,叫张武阳,如今已是东埔村玛瑙协会的会长,经营着村里最大的玛瑙公司磊鑫玛瑙。

关于郭武昶最近的消息是,他和张武阳完全对调了角色,回到高雄后,当了一名出租车司机。

不过,纵使厦门又经历了多年的高速发展,东埔村仍和郭武昶曾经抱怨的一样偏僻。出租车穿过海沧郊外的生物制药工业园区,再沿着一条龙眼林里的蜿蜒小路往前开了很远,才转进了树林后面的“东埔玛瑙一条街”。那是一条东西向的街道,长约一公里,玛瑙门店鳞次栉比。

见到张武阳的时候,另一位来找他买紫晶洞的台湾老板正在路上。张武阳不厌其烦地在电话里为客人指路。放下电话,他叹了口气,对《创业家》记者说:“这地方实在难找。你是怎么找过来的?”

从地图上看,东埔村位于324国道与鹰厦铁路的交叉口,而向村外延伸的玛瑙街则完全处于公路和铁路的三角形夹缝中。张武阳告诉《创业家》记者,这个村在以前是厦门有名的贫困村,一不靠山,二不靠海,人均田地不到一亩,当时村里人要挣点钱得去外面打工。而随着交通枢纽和其他工业园区的开建,原本的一亩地也没有了。在20世纪90年代以前,东埔一直是政府扶贫的对象。

没有比产业扶贫更有效的扶贫方式了。1994年底,张武阳和妻舅陈永伟及邻居张炳霖合伙盘下郭武昶的工厂后发现,做玛瑙加工是一个赚钱的行业,于是三人各自的亲戚朋友都被带动起来。随后两三年,东埔村很快开起了上百家玛瑙加工厂。

村里的玛瑙加工厂,完全可以叫做张姓家族的事业。“在东埔村,由我们这个家族的人开的厂占了三分之一。”张武阳的侄儿张文科对《创业家》记者说。

和他那个懒于和记者交流的叔叔相比,有些憨厚的张文科要热情得多。他1984年出生,上完初中就开始做玛瑙,几乎见证了整个东埔玛瑙村的历史。“我有两个伯伯,七个阿姨,五六个舅舅;我奶奶的兄弟姐妹也有五六个,表叔伯、表兄弟也特别多,他们都跟在我叔叔后面做起了玛瑙。”和台湾人蔡溢传做生意的张忠民就是他的亲舅舅,所开的阿勇玛瑙如今也是村里最大的玛瑙加工厂之一。

而和村里最漂亮的姑娘之一结婚后,张文科家族的玛瑙产业群空前壮大了。“她奶奶有五六个子女,十五个孙子,基本和村里人通婚,家里都在做玛瑙。”

张文科说,张武阳、陈永委、张炳霖合开的加工厂只持续了两三年,在掌握了技术、原材料和销售渠道后,张炳霖就自己单干去了。现在,就行业地位而言,张炳霖家族的玛瑙工厂数量和张武阳家族旗鼓相当,也占到村里的近三分之一。“他们人也多。去年,他们家拍了一张全家福,照片上有一百零几人。”张文科的妻子说。

同是姓张,又在一个村里,张武阳和张炳霖的血缘关系应该不会太远。在整个东孚镇,张家是村里的超级玛瑙家族。

产业的家族集中度极高,在产业资源上也很容易共享。张武阳和张炳霖家族分别都有人常驻乌拉圭和巴西,掌握着原料资讯。“那边的矿基本上是由我们村的人垄断的,常年开采的石头都归我们村。”东埔人包矿,合同和矿主要一年一签。巴西和乌拉圭的人工成本年年涨,玛瑙的原料价格也是如此。

村子不大,张文科清楚地知道,现在村里的几家家庭旅馆里,住着上十个从外地来的客户。“他们要拿上千万元的货,谁家都没有那么多。玛瑙这东西,一天的产量不是很固定,有时候石头一剖开,发现质量不好,产量就低了。”一个客户备齐上百万元的货,通常要在村里住上一两个月。

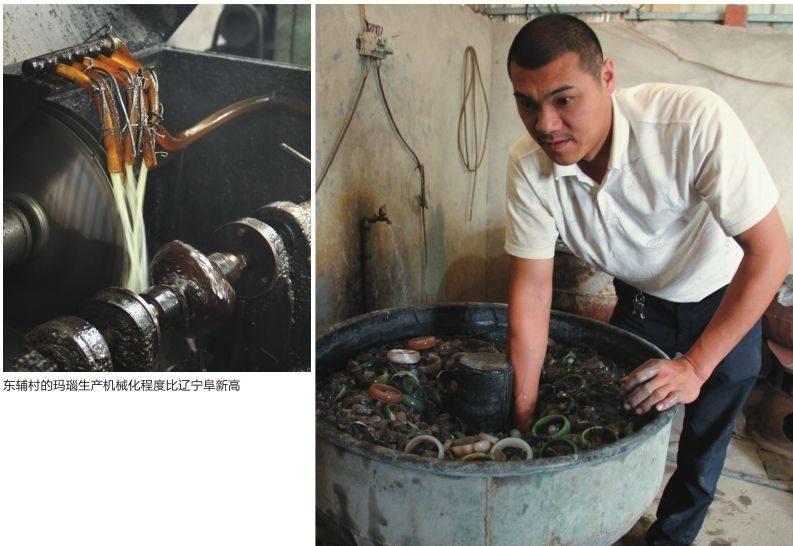

张文科领记者参观了他开在玛瑙街后面的工厂。两处铁皮厂房里有三四十台剖石机和钻孔机。这个行业不需要太多的人手,一个人可以同时看十台机器。在厂里,能看到成桶的灰玛瑙戒指和手镯。

张文科说,东埔村的玛瑙加工有了规模后,来自义乌、广东、河南等地玉石批发市场的客户,就会直接跑到村里来拿货。这和20世纪90年代大不一样,“那时候,我叔叔他们都是自己带着货去推销。”

中国特色

以东埔村为中心,玛瑙产业已经扩散到了周边的许多村子,而外省人开的加工厂也多起来。张文科说,外省老板除了阜新人,还有河南人和广东人。

玛瑙街西头的“东北王玛瑙”就是其中一家。店主人王雷和马秀莲夫妇来自辽宁阜新十家子镇。十家子镇号称“中国玛瑙之都”,在那里,马秀莲从16年前起就开始接触玛瑙。2008年,她举家迁到了东埔村。“阜新山上的玛瑙已经不多了,只能捡到一些很小的石头。”对现在的阜新来说,东埔村已经是一个绕不开的原料集散地。

而工业化程度看来也是东埔村后来居上。“这边机器为主,那边手工为主。我们那边的加工厂,一般是一人看一台机器。”不过,这并不是一个完全靠拼机器的行业,机械制作的戒指、圆珠、手镯之类散件在东埔占多数,而雕刻工艺是十家子镇的优势。十家子玛瑙在辽代即有开采和加工,雕件和饰物有上千年的行业声誉。

张武阳坦言自己识字不多,没法看什么玛瑙方面的书,但去了阜新后,看到阜新工艺师雕出的能卖几百万元的雕件,很受启发。他把阜新的雕刻师请到了家里。这也是近两年来东埔玛瑙产业的集体努力,他们要将玛瑙做成传统工艺品,而不仅仅停留在从台湾人那里学到的几种饰品上。

这种发展模式在其他玉石行业似曾相识,翡翠、和田玉、寿山石、鸡血石等等都走过这样的路子。“玛瑙的硬度比翡翠还高,通透度也好,这是它的优势。”张武阳说。但妨碍玛瑙升值的因素现在看来是稀缺度不够,来自巴西、乌拉圭等地的矿石源源不断,使国内的玛瑙存量剧增。

对石头的普遍崇拜使中国自古以来就存在一个庞大多元的藏石市场,按行业的分法,寿山、玛瑙、水晶之类属于“半宝石”,外国人并不热衷,因此,这完全是一种中国特色的生意。

关于玛瑙的一些营销语言看起来是各种臆想和流行符号的大杂烩:玛瑙“辟邪、消除压力和疲劳,能平复精神紧张,可避免意外事故”,它还是巨蟹座、处女座、天秤座的“幸运宝石”。

迄今为止,大部分的东孚玛瑙饰品都像早期日本和中国台湾的一样,经过了染色。可以染色是玛瑙的一大特色。当然,不了解行业的人未必知道,那些五颜六色的玛瑙饰品其实都是灰色底子。但现在,让玛瑙分享国内玉石行业的繁荣,东埔人已经前进了一大步。一方面是玛瑙雕件的大量生产,另一方面,他们从市场的回馈得知,纯色玛瑙的价值比染色玛瑙要高得多。“一颗一公分的染色圆珠批发价只有一块钱,但如果是天然的,价格至少高十倍。”张文科说。

单一的灰玛瑙已经不能满足需求,于是,寻找新矿源成了东埔人的新课题。现在,除了巴西和乌拉圭,印尼、印度和澳洲等地又成了他们新的矿源地。在东埔人的进口清单上,上好的澳洲的红玛瑙矿石是价值之最,一公斤要上千元。

按照厦门当地官方的数据,厦门玛瑙村的玛瑙产值为2亿多人民币。尽管张武阳认为应该远远超过这个数字,但在发达的厦门地区,这终究只是一个小行业。他把进东埔村路难找的原因也归结于此,“生意不大,他们(政府)也不重视。”

但不管怎样,村子因玛瑙发生了巨变,尽管二十年前让台湾人放弃玛瑙加工业的问题(附加价值不高),东埔人尚未真正解决,高价值制品还在起步阶段。近三四年,东埔人开始恶补雕刻摆件。在张武阳的玛瑙店里,记者看到了一批奢侈品:玛瑙雕件“龙福献瑞”、“花好月圆”、“福地洞天”、“松鹤延年”、“金玉满堂”……种种祥瑞命题虽新意不多,但因材制宜,雕工精湛。这些雕件都价值不菲,每件的标价都在一二十万元。

另外,张武阳似乎也有意转型为珠宝商。除了玛瑙雕件,店堂里还摆着标价100多万元的寿山石雕件。另外,在店堂的一角,架子上陈列着几块翡翠原石,标价在几万到二十万元之间。有人告诉《创业家》记者,张武阳在赌翡翠石上下过工夫,前几年在云南开过一颗,赌输了,但去年则赢了。