邹章终获轻判

欲判无期西方列强共同反对

1903年12月9日,按照魏光焘的指示,为了获得对苏报案的判决,参与庭审的上海知县汪懋琨拟定了堂谕,其中写道:“邹容、章炳麟照例科罪,皆当处决。今时逢万寿开科,广布皇仁,照拟减定为永远监禁,以杜乱萌而靖人心。”至于其他人,钱宝仁、陈吉甫“应乃开释”,“陈仲彝系馆主陈范之子,故准交保寻伊父到案”,龙积之则“仍押候鄂督示谕,再行办理。”

所谓“永久监禁”,用现在的话讲,就是“无期徒刑”。汪懋琨这样做,无非是按照魏光焘的指示同外方争夺判决权。令他尴尬的是,英国副领事表示抗议,提出此判决结果中方未与他商议,拒绝同意汪在法庭上宣读,表示“当将堂谕阻留,率请将章邹监禁三年,否则未便照允。”事已至此,汪懋琨也顾不得那么多法律程序,仍将判决书抄发原、被告律师及英国副领事,意欲强行结案。事后,翟理斯致函谳员邓文堉,表示不同意永远监禁的判决结果,且此判决事先没有商议,是中国官员自行决定,因此作废。又致函上海县令,表达此意,并将判决书送回,还通知了双方律师。

汪懋琨、袁树勋、端方等人显然忽略了一个最重要的事实——案件的执行权最终在租界当局手中,而章、邹被关押在工部局巡捕房。因此翟理斯的反对态度意味着这个判决不会被执行,汪懋琨的单方面判决也就没有多大意义,对章、邹永远监禁的要求更不会被理睬。英国驻华公使萨道义在给外交大臣蓝斯唐的电文中直接引用了驻英国驻沪总领事霍必澜的观点:“霍必澜爵士说与本案的唯一一点没有解决的问题是谳员和外国观审(即翟理斯)之间关于两名被证实有罪的关押者(即邹容、章炳麟)的判决的意见分歧。但是他并不认为这是个严重的问题,他不怀疑中国当局迟早会接受翟理斯先生的主张。”

严惩章、邹二人一直是清朝政府梦寐以求的结果,在引渡的企图未能得逞之后,他们就一直坚持对章炳麟和邹容处以永远监禁的判决。他们认为,“章、邹所犯极重,照律不但当处以极刑,且须缘坐家属,今堂谕声明恭逢万寿恩科,减等办理,实属国恩宽大。况领袖前奉各公使复文,曾声明倘审得果有罪名,按照中国法律予以应得之罪。虽为该犯求贷一死,立论尚属何平。今章、邹所犯供证确凿,被告律师已理屈词穷,且所延精通华文之西人上堂作证,亦谓实有应得之罪。可见公道难昧。既派汪令审讯章、邹的有罪名,所拟又属减轻,翟领仍不遵行,强欲干预,改少监禁年期,不独不守约章,而且违公使原议。案经审定,汪令所拟又极公平,彼复不以为然,殊出情理之外。”这种判断,与汪懋琨宣判前一日,端方所提出的判决最低限度——“惟章、邹不加以极刑,余犯不能把不变通办理……章、邹必永远监禁”——相契合。

实际上,对章、邹“监禁免死”动议的提出也是清政府无奈,这不只是端方提出的最低限度,实际上是张之洞的主张。苏报案案发之初,张之洞就发现,“以上海索交六犯,商办维艰,属敝处商诸政府,在京设法,嗣探各使口气,皆虑交出后仍置重典,故不肯放松。”也就是说,张之洞从一开始就知道,对苏报案被关押者判处死刑是外国人不能接受的。沈荩案发生后,张之洞为打破引渡的僵局,主动提出了“监禁免死”的动议,并由福开森转达给各国驻沪领事。

但是,外国人对清方所谓“监禁免死”的国恩宽大并不理睬,社会舆论也哗然一片,辩护律师更是以“久系囹圄,在法律与人道均属不合”为由,要求立即注销该案,将章、邹二人释放。于是,案件再次陷入僵局。

艰难交涉邹容由死改判二年

过完了西方的圣诞节,就快到中国的春节了,时间飞一般地过去,但判决依旧没有达成共识,一切仿佛陷入了停滞。在公开会审后的很长一段时间中,双方几乎没有什么交涉。

1904年2月11日,英国驻华公使萨道义与庆亲王奕劻就苏报案进行了一次谈话。前者明确表示,没有证据显示《驳康有为论革命书》、《革命军》两书的出版与苏报案的两名被关押者(即章炳麟、邹容)有关系,且两名被告都很年轻,他们所犯的罪行与判处终身监禁的决定也不相符合。即便在欧洲,这种犯罪行为也不会受到重判……并愿意尽早结束此案。

2月16日,驻沪领袖领事照会上海道台袁树勋,“各国以苏报馆案未断定,拟再会审一次,如再不断,将犯开释,以照驻京钦使之意”,提出重新会审的建议。这遭到了清方官员的拒绝。袁树勋指出,无论是根据清朝的法律,还是中外达成的约章,会审公廨的外籍观审均无权力变更已作的判决。两江总督魏光焘也致电外务部:“查照前已断定之案,告知各使,请饬各领勿再翻异,盖照约照章,皆应由中国定断,既断何能复翻,如有异议,或即释放,是彼违约也。”他一方面按照约章再次提出外方无权干涉判决结果,一方面请求外务部多作斡旋,由驻京公使向驻沪领事施压。

无奈之下,外务部只得出面与英国驻华公使交涉。英国公使却明确表示,永远监禁的判决太重,应该酌情减免刑期。事情到了这般地步,外务部也无可奈何。强下判决,本是端方和袁树勋等人的一厢情愿,外务部对这个做法并不完全支持,于是顺水推舟表示,“该领既欲复讯,可再派员会审,酌照英使所请,共同定断,以期结束”,答应重新会审的建议,要求魏光焘、袁树勋等地方官员妥当处理。

但此时,领事团方面却突然变卦,改变初衷,不再坚持会审,声称以往的约定有笔误,而提出只由双方派员共同协商判决,狠狠地折腾了外务部一番。不过,双方对此案判决的分歧太大,一方要求永远监禁,而另一方坚持仅判三年以下,相差悬殊,因此由双方共同作出判决并不是一件容易的事情。无奈之下,清政府作出妥协,放弃了“永远监禁”的努力,转而争取尽量长的监禁年限。领事团方面对此意见纷纭,英国领事仍坚持不超过三年,但清方还是难以接受。魏光焘请求外务部“转商英使饬领事,纵不永远监禁,亦当将监禁年限从最多商定,以示儆戒”,提出“能多禁一年,即可稍示一分严意”。

1904年整个3、4月份,双方都在围绕章、邹所禁年限讨价还价。按照领事团坚持的司法程序,如果案件超过审判期限一直不作出判决,则应当尽快释放被关押者。在这一司法程序的要求下,共同商定久拖不决,对清方十分不利。3月18日,法国驻华公使吕班致函驻沪总领事拉塔尔,“假如最终无法形成一个协议,那么这些苏报案的被告只将在牢中待一段时间。”言下之意是,清方再不妥协,章、邹就有可能被释放。同样的威胁出现在3月21日,英国驻华公使萨道义致函驻沪总领事霍必澜,授权他可以采取任何可能的措施结束苏报案。如果双方还不能协商一致,即可在一个合理的期限内释放被关押者。可是,双方的分歧仍旧很大。5月11日,领袖领事致函袁树勋,鉴于会审公堂迟迟不作判决,领事团已根据北京指示重新考虑释放在押犯的问题,并说此事有可能在两星期内得到解决。

突如其来的最后期限让袁树勋十分为难,只得通过魏光焘一天内连发两封电文请求外务部出面,一方面告知仅有10天的宽限期,“到期不定,各犯必释放”,一方面则请求外务部迅速和驻华公使联系,“询明拟减年数,磋商定案,以免释放,转行宽纵”。并再与英国公使商议具体年限。同日,外务部提出至少将监禁限定在十年以内的要求。这实际上也是与英国公使磋商的结果。这样,十年就成为双方可以达成一致意见的最长监禁期限。

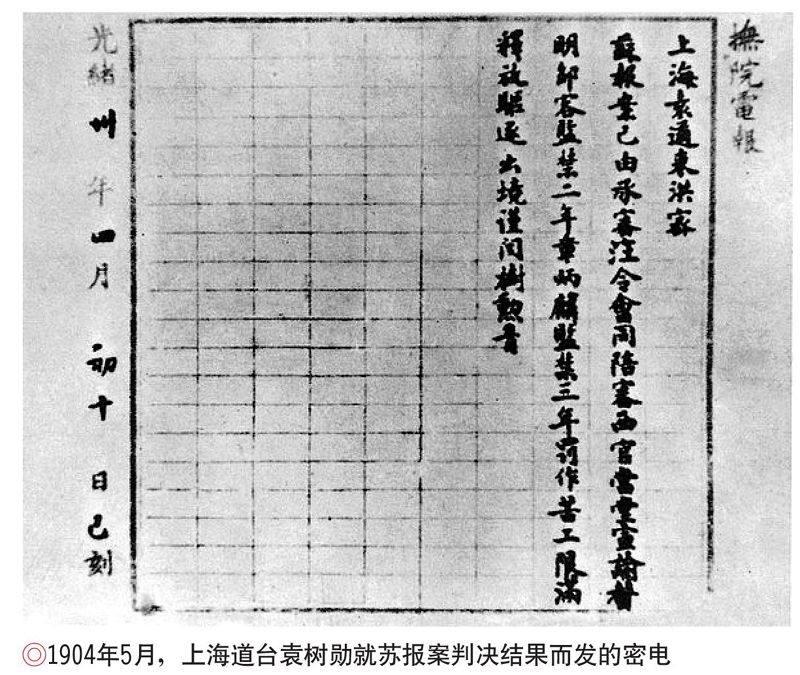

然而,英国公使上述的意见,不知道是有意还是无意,却没有及时通知英国驻沪领事。“查英使虽允于十年之内酌减,尚未饬知英领,致内外立意不同。”故英国驻沪领事仍然坚决反对清政府重判,提出“一犯禁二年,一犯即释放”的意见,并一再以审判截止期限相威胁。面对威胁,南洋大臣魏光焘只能退而求其次。5月16日,他急电外务部,“此案展期以四月初七日为止,万不允再缓。求迅电钧处转商英使,将年限商定,急电饬英领遵办,否则英领故意以一二年为词,藉端延宕,一届限满,即行释放,诸领又不愿与英为难,非由内商定不可云。”同时提出争取减至五六年监禁的建议,以免章、邹被释放。

外务部于次日回电说,“苏报案犯监禁年限,并未与英使商定,现在为期已迫,如再与商,转费周折,即饬沪道与各领商定,将一犯监禁三四年,一犯监禁一年,以期结束。”主动提出分别监禁三四年与一年的建议,这意味着经过几个月的交涉,清政府最终主动放弃了重判章炳麟与邹容的努力。恰在同一天的领事团会议上,各国一致认为翟理斯拟定的“年幼之犯拟监禁二年,年老之犯拟监禁三年”的建议是合理公正的,并提出将5月21日作为最后期限,如果清政府不接受英国观审的意见,章、邹将被释放。

最终的审判决定通过领袖领事传达给袁树勋,这是各国驻沪领事共同协商确定的结果。显然,外方的“共同商定”遗漏了重要的一方——清政府。同时,从时间上来看,外方的“共同商定”显然没有过多考虑外务部三四年监禁与一年监禁的建议。

5月18日,袁树勋将外方商议的结果电陈外务部,“领袖美总领古纳函复,苏报案,各领商妥,年幼之犯拟监禁二年,年老之犯拟监禁三年,均自拿获日起算,年满均驱逐出租界外,务于中历四月初七日前,会同陪审官,照以上定断,如未能照定,押犯仍开释云。查年幼犯指邹容,年老犯指章炳麟。所拟监禁年期,似可照准,乞迅赐核示遵行。”第二天,外务部就同意了这个结果,也不再坚持至少最低监禁年限。

1904年5月21日,上海知县汪懋琨与谳员黄煊英、新任英国副领事德为门复讯苏报案,并重新宣布了判决结果:

本县奉南洋大臣委派,会同英副领事审讯苏报馆一案。今审得钱宝仁、陈吉甫一为馆友,一为司帐,已管押四月,应行开释。陈仲彝系馆主陈范之子,姑准交保,寻父到案。龙积之系鄂督访拿之人,惟案无证据,且与苏报馆事无干,亦应省释。至邹容作《革命军》一书,章炳麟作《訄书》,并作《革命军》序,又有驳康有为一书,言语纰缪,形同悖逆。彼二人者同恶相继,罪不容恕,议定邹容监禁二年,章炳麟监禁三年,罚作苦工,以示炯戒。限满释放,驱逐出境。此判。

漫长的诉讼最终在“邹容监禁二年,章炳麟监禁三年”的判决中结束。而从邹容主动投案到判决生效,差不多经历了整整一年的时间。