电针特定穴治疗术后胃瘫综合征19例

李登科,宋 辉

(南京医科大学附属淮安一院 针灸科,江苏 淮安 223300)

术后胃瘫综合征(Postsurgical gastroparesis syndrome,PGS)是腹部手术后常见的并发症,主要征象为功能性胃排空障碍,临床表现为上腹部胀满、疼痛、恶心呕吐等。笔者于2008年1月-2010年5月采用针刺胃肠下合穴为主的方法治疗术后胃瘫综合征37例,取得满意疗效,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 37例患者均为2008年1月-2010年5月我院肝胆胰外科及胃肠外科住院病人,按会诊顺序随机分为电针组19例,男9例,女10例,平均年龄(52.14±6.25)岁,平均病程(15.26±5.21) d;传统针刺组18例,男8例,女10例,平均年龄(55.28±3.18)岁,平均病程(14.17±6.14) d。2组在性别、年龄、病程等方面比较经统计学检验无统计学意义(P>0.05)。

1.2 诊断标准 1)胃引流量超过800 mL/d,持续时间超过10 d。2)经1项或多项检查提示无胃流出道机械性梗阻。3)无明显水电解质酸碱失衡。4)无引起胃瘫的基础疾病,如糖尿病、硬皮病、甲状腺功能减退等。5)未应用影响平滑肌收缩的药物如吗啡、阿托品等[1]。

1.3 统计学处理 数据处理采用SPSS 13.0医学统计软件,2组间疗效比较采用Ridit分析,P<0.05为有统计学意义。

2 治疗方法

2.1 电针组 取穴:足三里、上巨虚、下巨虚、内关、公孙、三阴交。患者取仰卧位,保持腿部放松。穴位常规消毒后,足三里、上巨虚、下巨虚等穴用华佗牌30号2寸毫针,直刺1~1.5寸,得气后在双侧足三里、上巨虚穴上接G-6805型电针仪,采用连续波,频率3 Hz,电流大小以患者能耐受为度;内关、公孙、三阴交等穴用华佗牌30号1寸毫针,针尖向上斜刺0.5~0.8寸,得气后行平补平泻手法。留针30 min,每日1次。5次为1疗程。

2.2 传统针刺组 取穴同电针组。操作方法:针刺方法同电针组,得气后均施平补平泻手法。留针30 min,每日1次。5次为1疗程。

3 疗效标准与结果

3.1 疗效标准 痊愈:无胃液流出,拔出胃管,无恶心、呕吐,可进半流食;有效:胃液量明显减少,无呕吐,仍有恶心,胃管不能拔除;无效:胃液量无减少,仍有恶心、呕吐,胃管不能拔除[2]。

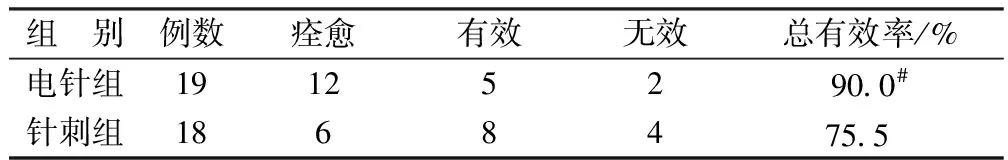

3.2 治疗结果 见表1。

表1 2组治疗3个疗程后疗效结果 例

4 讨论

PGS多见于上腹部手术后,特别是胃和胰腺手术,但下腹部的手术,如妇科手术后也可发生。其确切的发生机制尚不十分清楚,治疗也比较棘手。目前普遍认为与神经系统参与及胃肠动力的调节有关。本病属中医“痞满”“胃胀”“纳呆”等范畴,从中医角度看,此系大病术后,脾胃受损,升降功能失调,胃失和降,湿热痰浊内停,积结于中焦,气机格拒,故出现胃气上逆,腑气不通而致。

本研究治疗选穴以中医基础理论及经络循行为依据,主要选取与胃肠相关的特定穴进行治疗。足三里、上巨虚、下巨虚为胃、大小肠之下合穴,《素问·咳论》云:“治腑者治其合”,因此针刺以上3穴可以调整胃肠蠕动功能。电针疏波对神经组织具有明显的兴奋作用,故采用电针疗法可进一步加强下合穴治疗作用。公孙、内关均为八脉交会穴,分别通冲脉和阴维脉,均可治疗胃、心、胸的疾病。现代研究[3]发现针刺内关穴对胃肠功能有调整作用,对胃酸分泌有抑制作用,对肠的运动有调整作用。公孙穴与内关相配,具有协同增效作用。三阴交为肝、脾、肾3经的交会穴,与足三里配伍,可以起到扶正培元,理气和血的作用。

本研究2组患者均采用相同穴位治疗,不同之处在于电针组采用了电流刺激,结果疗效优于针刺组,说明电流对穴位的刺激作用具有明显的增强作用。

[1]秦新裕.手术后胃瘫综合征的研究进展[J].中华胃肠外科杂志,2002,5(4):243-244.

[2]孙华,王道海.不同针灸方法治疗术后胃瘫综合征疗效观察[J].中国针灸,2007,27(3):173-175.

[3]史永奋,王丹华.针刺内关公孙为主治疗术后胃瘫综合征疗效观察[J].针灸临床杂志,2005,21(7):44-45.

——用艾灸防治便秘(上)