中国近海主要大中型含油气盆地形成条件类比研究

徐 发,张建培,张 田,张绍亮,钟 韬

中国近海主要大中型含油气盆地形成条件类比研究

徐 发,张建培,张 田,张绍亮,钟 韬

(中海石油(中国)有限公司上海分公司,上海 200030)

在综合分析中国近海主要含油气盆地(东海陆架盆地、渤海湾盆地、珠江口盆地、北部湾盆地、莺歌海盆地、琼东南盆地)的性质(基底性质、深部结构特征、盆地类型)、沉积—构造特征(构造单元特征、构造演化阶段、沉积特征、沉积沉降速率)和油气地质特征(烃源岩特征、圈闭类型、生储盖组合、油气藏类型)等方面以往研究成果的基础上,探讨了其形成机理。研究认为中国近海主要含油气盆地基底性质相似,同属于陆壳之上的刚性基底,深部结构特征与盆地宏观构造形态相耦合;盆地发育受断裂控制作用明显,经历了相似的构造演化阶段,沉积、沉降中心具有类似的迁移规律;均发育多套烃源岩层系,存在多种生储盖组合类型,圈闭和油气藏类型均以构造型为主。

中国近海;含油气盆地;沉积;构造;油气地质;形成机理

中国近海油气勘探始于20世纪50年代末期,自1982年中国海洋石油总公司成立以来,海域油气勘探事业取得了令人瞩目的成就。海上油气勘探作为海上石油工业发展的龙头,肩负着满足国家经济发展带来的巨大能源需求和保障国家能源安全的重任。面临中国海域油气勘探风险的进一步加大、勘探难度进一步增加的形势,总结以往勘探经验和研究成果,探讨油气分布规律,对于指导勘探和研究工作、寻找更多油气储量具有非常重要的借鉴意义。

本文在综合分析中国近海主要含油气盆地(图1)(渤海湾盆地、东海陆架盆地、珠江口盆地、北部湾盆地、莺歌海盆地、琼东南盆地)的性质(基底性质、深部结构特征、盆地类型)、沉积—构造特征(构造单元特征、构造演化阶段、沉积特征、沉积沉降速率)和油气地质特征(烃源岩特征、圈闭类型、生储盖组合、油气藏类型)等方面研究成果的基础上,探讨中国海域大中型含油气盆地的形成机理,以便借鉴彼此间的油气勘探成功经验,共同探索各盆地的石油地质规律,开拓中国海域含油气盆地的找油思路,为下一步的油气勘探工作提供帮助。

图1 中国近海主要含油气盆地分布示意图

1 中国海上盆地大中型油气田形成条件

1.1 盆地性质

1.1.1 基底性质

东海陆架盆地基底由中元古代变质岩和晚中生代燕山期火成岩组成。变质岩的时代大致与我国浙闽沿海的元古代陈蔡群(Rb-Sr法年龄1 830 Ma)和建瓯群(Rb-Sr法年龄1 822 Ma)相当,同时其重磁特征也与周边地区有较大的相似性。区域对比资料显示:浙闽陆地所出露的深变质岩系很可能东延入海,大致结束于西湖—基隆大断裂以西,组成盆地的主要基底。浙北一带的上元古界变质基底向东延伸入东海陆架盆地的海礁和虎皮礁隆起一带,与盆地南部的元古界中下部基底镶嵌,拼接成陆架盆地基底的一部分[1]。渤海湾盆地基底由前寒武纪变质岩结晶基底和中元古界至中生界不连续的沉积岩两部分组成。后者也称为盖层基底,岩性主要为碳酸盐岩及碎屑岩,是指渤海湾盆地新生界以下、前寒武纪结晶基底以上的中元古代至中生代的地层[2]。珠江口盆地基底由不同部分组成,盆地东北部基底大部分为中生代沉积岩以及同位素年龄值为70~130 Ma的燕山期花岗岩及火山岩;盆地西部基底主要为古生代变质岩[3]。北部湾盆地发育于大陆型地壳之上,基底主要由古生代变质岩和沉积岩组成[3]。莺歌海盆地基底主要为中生代至古生代的沉积岩和中生代的中性、酸性侵入岩以及玄武岩等[4]。琼东南盆地的基底主要为华南加里东褶皱带向海上的延伸部分,陆架厚度较薄,介于20~30 km之间[5]。基底岩性为前第三系火成岩、变质岩及沉积岩,包括花岗岩、混合岩、角砾岩、凝灰岩、集块岩、安山玢岩、英安流纹岩、白云岩等[6]。

1.1.2 深部结构特征

东海陆架盆地重磁异常展布具有“东西分带、南北分块”的特征,并与区域构造格局及断裂延伸方向相一致。盆地构造活动相对稳定,重磁异常表现为平缓正负异常区,为稳定大陆型重磁异常组合,冲绳海槽则表现为团块状正异常区,为活动大陆边缘型重磁异常组合。东海陆架磁性基底的深度在1~14 km之间,冲绳海槽磁性基底的深度在1~5 km之间。磁性基底自西向东由老变新,深度逐渐增加。东海大陆边缘地壳厚度自西向东逐渐减薄,变化范围在3~34 km。其中,东海陆架盆地地壳厚度变化不大,在26~30 km之间,属于典型的陆壳;陆架边缘向东,地壳厚度急剧变化,从26 km 降至18 km,等值线呈NENNE向展布;冲绳海槽,地壳厚度为13~18 km,地壳结构以过渡壳为主;冲绳海槽以东的琉球群岛,地壳厚度为20~24 km;琉球海沟与菲律宾海地壳厚度为4~16 km,由过渡壳变为洋壳[7]。莫霍面起伏与盆地的宏观构造形态呈明显的镜像关系(图2)。渤海湾盆地莫霍面埋深与盆地构造具有镜像反映的特征,即中部的渤海湾盆地最浅,其周边的鲁西隆起区、胶辽隆起区、太行山隆起区以及燕山褶皱带均为地壳增厚地区,且以太行山隆起区的莫霍面最深[8]。珠江口盆地重力场总体呈NE向延伸,自北向南、自西向东逐渐升高[9]。重力基底表现为两低一高的特征,与地震资料揭示的隆坳变化相一致,次一级的构造单元在重力基底上也有相似的起伏反映。北部湾盆地地温梯度和热流值与基岩埋藏深度之间有一定的对应关系,它们的起伏变化趋势具有一致性[10]。莺歌海盆地西北部,地层厚度等值线呈近南北走向;中南部等值线呈北西走向。莫霍界面等值线分布具有类似的形态,盆地西北部的Moho等深线长轴呈近南北走向,盆地中南部的Moho等深线长轴呈北西走向。在盆地中央,新生代沉积最厚处达17 km,此处莫霍面埋深约22 km,地壳厚度只有约5 km[11]。琼东南盆地莫霍面上隆较高,局部地区接近洋壳埋深,由北东往南西方向基底埋深加大,而莫霍面埋深变浅[12],总体表现出盆地基底界面与莫霍面形态呈镜像反映的特征。

图2 东海陆架盆地重力异常和壳—幔结构断面图[7]

1.1.3 盆地类型

中外地质学者对沉积盆地的分类研究,主要遵循以下四个基本准则:(1)盆地所处的基底地壳类型;(2)盆地在板块构造中所处的大地构造位置;(3)盆地的地球动力学环境;(4)盆地发育的时代。东海陆架盆地具有断陷盆地的形态和结构,发育“断陷→拗陷→区域沉降”等断陷盆地特有的构造演化过程,类属于典型的断陷盆地。渤海湾盆地是叠置于华北地台之上的第三纪大型断陷盆地[13],是太平洋板块向欧亚大陆板块俯冲形成的“Z”型叠加复合盆地[14]。珠江口盆地具有断陷盆地所具备的典型双层结构,即下层为断陷和断隆,上层为披盖式拗陷,发育“断陷—断拗—拗陷”等断陷盆地特有的构造演化过程,属于典型的断陷盆地。北部湾盆地是以古近纪断陷沉积和新近纪拗陷沉积为主的具有双层结构的盆地,类属于典型的断陷盆地[15]。莺歌海盆地的地质结构为古近纪箕状断陷上覆新近纪碟型拗陷的双层结构,隶属于断陷盆地的范畴[16]。琼东南盆地具有明显的下断上拗的双层结构:古近纪属断陷性质,新近纪属拗陷性质[17],发育“断陷—断拗—拗陷”等断陷盆地特有的构造演化过程[18]。

综合上述,中国近海主要含油气盆地基底性质相似,均发育于陆壳之上,且基底岩性相似,同属稳定的刚性基底;莫霍面起伏、重磁异常、地温梯度和热流值等地球物理特征,与盆地的宏观构造形态表现出很好的耦合关系;具有典型下断上拗的双层结构,隶属于断陷盆地的范畴。

1.2 沉积、构造特征

1.2.1 构造单元特征

东海陆架盆地的基底断裂按延伸方向可分为NE、NW和近EW向三组,断裂作用控制了盆地及其次级构造单元的形成、分布、形态、组成以及后期的改造。盆地构造单元可划分为西部坳陷带、中部隆起带和东部坳陷带,整体上具有“东西分带、南北分块”的显著特征。其中,西部坳陷带包括长江坳陷、钱塘凹陷、椒江凹陷、丽水凹陷、福州凹陷、澎佳屿坳陷;中央隆起带由虎皮礁隆起、海礁隆起和渔山东隆起等组成;东部坳陷带包括福江凹陷、西湖凹陷和钓北凹陷(图3)。渤海湾盆地受边界断裂和盆地内部断裂的控制作用,总体构成“东西分带、南北分块”的格局[19]。珠江口盆地及其次级构造单元往往以断裂为边界,断裂控制了盆地及其次级构造单元的形成、发展和演化。盆地的“南北分带、东西分块”构造格局正是断裂控制作用的集中反映[20]。北部湾盆地内断裂构造较为发育,主要断裂控制了盆地的边界,并控制二级构造单元的发育[15]。受断裂作用的控制,盆地构造格局具有“南北分带,东西分块”的特征。莺歌海盆地的走向和断陷形态主要受到NW、近SN走向的基底断裂带控制。NW向断裂控制盆地发育和盆地的边界,并与SN向的断裂构成盆地的基本构造格架。其中,盆地两翼发育的2条NW向基底大断裂,将盆地划分为河内坳陷带、莺歌海坳陷带、莺东斜坡带、莺西斜坡带等4个一级构造单元[21],形成莺歌海盆地整体“东西分带”的构造格局。琼东南盆地是一个向南海海盆撒开,具有典型断拗双层结构的被动大陆边缘型的断陷裂谷盆地,具有“南北分带、东西分块、上下分层”的构造特点[21]。

图3 东海陆架盆地构造纲要图

1.2.2 构造演化阶段

东海陆架盆地的发生、发展和演化是欧亚板块与太平洋板块的碰撞、俯冲、弧后扩张,印度板块与欧亚板块之间的会聚、碰撞、楔入的远程效应,是两者所产生的构造应力场在东海地区形成叠加、复合。东海陆架盆地大体上经历了“断陷→拗陷→区域沉降”的演化过程,可以划分为以下4个构造演化阶段:(1)晚侏罗世—早白垩世热隆—火山作用期;(2)晚白垩世—始新世裂陷期;(3)渐新世—中新世反转期;(4)上新世—更新世沉降期(图4)。渤海湾盆地在其发生、发展和演化过程中,大体上经历了“断陷→断拗→拗陷”的演化过程,可以划分为5个构造演化阶段[19]。珠江口盆地的形成与演化,主要受印度板块与欧亚板块的碰撞以及太平洋板块对欧亚板块NWW向俯冲的影响[22],经历了断陷→拗陷→断块升降3个阶段[23]。北部湾盆地的构造演化经历了古近纪断陷作用阶段和新近纪拗陷作用阶段[15]。莺歌海盆地经历了3个构造演化阶段,即始新世—早渐新世的左旋扭张断陷阶段、晚渐新世—中中新世左旋剪切影响的断拗阶段和晚中新世—第四纪右旋剪切影响的快速拗陷阶段[24]。琼东南盆地构造发育受太平洋俯冲后撤、印支挤出和南海扩张的联合作用,构造演化划分为3个阶段[18]:(1)始新世—早渐新世整体强张裂期;(2)晚渐新世—早中新世断拗期;(3)晚中新世至今裂后热沉降期。

图4 东海陆架盆地构造演化模式

1.2.3 沉积特征

东海陆架盆地沉积具有“西老东新”的特征:东海陆架盆地与冲绳海槽盆地至少经历了裂陷期、拗陷期以及区域沉降期等3个演化阶段,但盆地内不同区域却存在着演化时间上的差异。从晚白垩世到更新世,裂陷发育期由西向东逐渐变新,沉降中心不断由西向东迁移:西部坳陷带,古新世开始裂陷,始新世转为裂后沉降;东部坳陷带,在始新世进入裂陷期,渐新世转为裂后沉降;冲绳海槽,晚中新世开始拉张,现今正处于裂陷阶段。渤海湾盆地构造—沉积作用具有“西老东新,南老北新”的特点[25]。珠江口盆地的形成与演化在新生代表现出明显的张扭性特点,构造运动的先后与方向的变化,均受制于板块构造运动的作用时间与方向的改变,这就使珠江口盆地的演化呈现出先张后扭的特征,构造—沉积作用也相应地表现为“北老南新”的特征[20]。北部湾盆地由古近纪至新近纪,沉降中心由北向南迁移,沉积作用具有“北老南新”的特征[15]。莺歌海盆地自始新世、渐新世、中新世至第四纪,沉积中心自北西向南东方向依次迁移,沉积作用整体具有“西老东新”的特征[26]。琼东南盆地由始新世至早中新世,沉降中心由北向南迁移,沉积作用具有“北老南新”的特征。

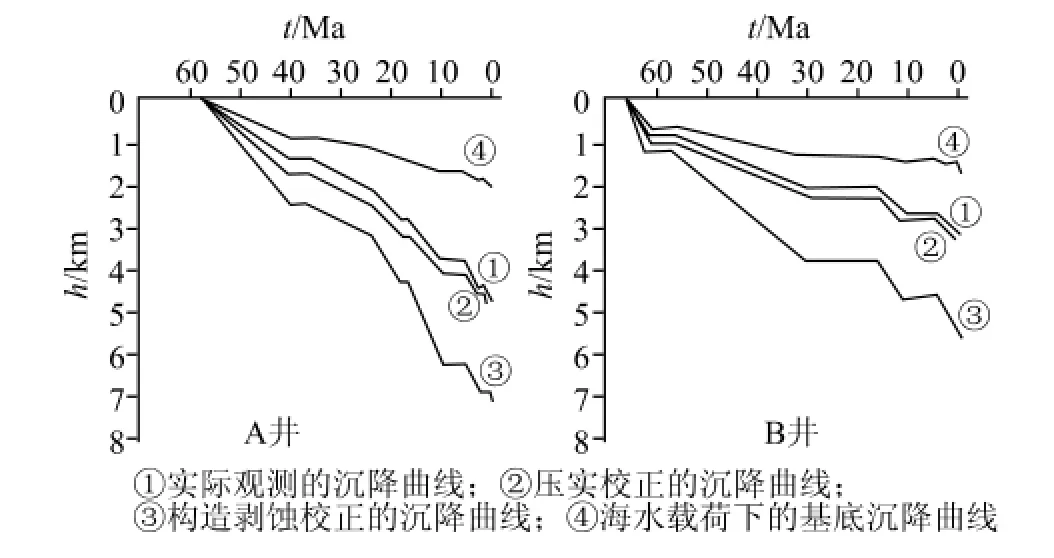

1.2.4 沉积沉降速率

凹陷的沉积沉降速率,反映在沉积厚度上,意味着可能的有机质丰富程度;同时亦可通过沉积沉降速率的大小间接说明油气转化和保存的条件。盆地的沉降可以通过实际钻井所得到的地层资料和地震反射剖面资料分析获得。东海陆架盆地沉降历史可分为两个阶段(图5):晚白垩世到始新世(K2~E2)的快速沉降阶段和渐新世到现今(E3~Q)的缓慢沉降阶段[27]。渤海湾盆地具有断陷作用阶段沉降速率较大,拗陷作用阶段沉降速率较小的特征,表明盆地的形成发展明显受构造作用的控制[28]。珠江口盆地受断裂作用的影响,晚白垩世至早渐新世裂陷阶段沉降速率最快,晚渐新世至中中新世拗陷阶段沉积沉降作用减缓,但沉降速率仍较快[29]。北部湾盆地构造沉降作用具有明显的幕式特征,断陷作用阶段可以划分为两个幕,各幕的沉降速率均表现出由快至慢的特征,拗陷作用阶段沉降速率明显小于断陷作用阶段[30]。莺歌海盆地受构造运动、断裂作用和热事件的综合制约[31],经历了了3期由快到慢的沉降过程[11]。琼东南盆地构造沉降史表明,始新世以来存在3期快速沉降阶段和1期缓慢沉降阶段,且构造沉降速率具有由西往东逐渐递减的趋势[32]。

综合上述,中国近海主要含油气盆地的形成和发展,均受断裂作用的控制。先期优势断层的形成,造成了与先期断层展布方向一致的“构造分带”特征,后期优势断层的形成(展布方向与先期断层近垂直),造成了盆地构造在前期“构造分带”基础上的“构造分块”特征;构造演化历史均经历了“断陷→拗陷→区域沉降”等断陷盆地特有的构造演化阶段;沉积特征均表现为随着沉降中心的迁移,沉积特征具有沿某一方向由老变新的特点,该方向与盆地构造单元分带方向相一致,且沿着断裂作用的发育期次递进;均存在沉降速率的重大转折,即由前期快速沉降转为后期缓慢沉降,该时期对应于盆地由“断陷”向“拗陷”的转换阶段,表明在盆地演化不同阶段构造作用的控制强度不同,断陷盆地受构造因素影响更为突出。

1.3 油气地质特征

1.3.1 烃源岩特征

图5 东海陆架盆地沉降曲线图[27]

东海陆架盆地西部坳陷带烃源岩主要是古新统湖相泥岩。下古新统月桂峰组泥岩是该坳陷带的主力烃源岩,上古新统海相泥岩及煤系地层是该坳陷带的次要烃源岩[33]。东部坳陷带烃源岩主要是始新统平湖组、渐新统花港组的暗色泥岩和煤系地层。渤海湾盆地存在上古生界和新生界(孔店组、沙河街组四段、三段、一段和东营组下段)两套烃源岩系[34]。珠江口盆地第三系共发育4套烃源岩:古近系文昌组、恩平组内的陆相烃源岩,新近系珠海组海陆过渡相烃源岩及珠江组海相烃源岩。其中文昌组的生油岩是主力烃源岩,恩平组的生油岩是重要烃源岩[29]。北部湾盆地经历了古近纪的断陷和新近纪的拗陷两大阶段,发育了始新统流沙港组和渐新统涠洲组两套烃源岩。莺歌海盆地发育了古近系和新近系两套烃源岩,其中新近系烃源岩由中中新统—下中新统梅山—三亚组滨海—半深海相泥岩组成,古近系烃源岩由渐新统陵水—崖城组海岸沼泽、湖沼和浅海相泥岩组成[24]。琼东南盆地存在两套烃源岩,即新近系的中新统三亚—梅山组及古近系崖城组,主要生烃层系为崖城组海陆交互相地层,岩性为煤、沼泽相泥岩及暗色海相泥岩[35]。

1.3.2 生储盖组合

东海陆架盆地西部坳陷带中生界和古新统主要储集岩为砂岩、砾岩、碳酸盐岩、变质岩和火成岩,也发育古风化壳储集层,形成以“自生自储、上生下储”的组合类型。古新统浅海—滨海相泥岩及滨湖相—河漫滩相泥岩是较好的区域性盖层[36]。东部坳陷带主要油气储集岩是平湖组和花港组的砂岩,形成以“下生上储、自生自储、上生下储”的组合类型。花港组上段泥岩厚度大,连续性好,具良好的可塑性,裂缝不发育,构成凹陷内最重要的区域性盖层[37]。渤海湾盆地生储盖组合可以划分为上生下储、自生自储和下生上储三类[13]。珠江口盆地生储盖组合类型以下生上储型为主[29]。北部湾盆地已发现3种生、储、盖组合类型:自生、自储、自盖型、下生上储型、新生古储型[38]。莺歌海盆地存在2种主要的生、储、盖组合类型:自生自储型和下生上储型[21]。琼东南盆地存在2种主要的生储盖组合类型,即渐新统自生自储型及中新统下生上储型、中新统自生自储型[39]。

1.3.3 圈闭类型

东海陆架盆地西部坳陷带的构造样式和圈闭类型十分丰富,主要有4种:(1)与正断层活动有关的张性构造样式,以张性断块或断鼻构造为特征;(2)与逆断层活动或断层反转有关的构造样式,以挤压背斜或反转构造为特征;(3)与走滑活动有关的构造样式,以剖面呈花状形态的断块构造为特征;(4)与基底活动或古地形地貌有关的古潜山—披覆构造样式。与上述构造样式有关的圈闭类型主要表现为断块、断鼻、断背斜和潜山—披覆性构造圈闭等[36]。东部坳陷带钻遇的油气圈闭有十字背斜、倾覆背斜、断鼻构造和断块构造。局部构造具有多期形成、复合型的特点,主体构造形成于渐新世,定型于中新世末的龙井运动,多处于生烃潜力区,并位于烃类运移通道之上,与烃类生、排、运、聚配置较好。圈闭形成期大都早于或同于油气运移和聚集期,有利于油气藏的形成[37]。渤海湾盆地圈闭类型多样,其中形成大油田的主要类型有潜山—披覆背斜、逆牵引背斜、复杂断块、古潜山、地层不整合、砂岩透镜体等。大部分都组成构造—岩性、断块地层等类的复合型油气藏[40]。珠江口盆地圈闭类型主要为构造型,以披覆背斜、翘倾背斜和逆牵引背斜为主。此外,还有岩性、不整合及生物礁等非构造类型圈闭[29]。北部湾盆地圈闭类型众多:(1)涠西南凹陷圈闭类型以地层圈闭和构造—地层复合圈闭为主[41];(2)福山凹陷以构造圈闭为主;(3)海中凹陷以背斜及与断层相关的构造圈闭(受控于古新世末与始新世末的张裂运动和中新世的反转运动)和不整合为遮挡的地层圈闭(形成于渐新世末地层的抬升、剥蚀)为主[42]。莺歌海盆地泥底辟构造广泛发育,形成众多泥底辟背斜、披覆背斜、断块等构造圈闭。同时,莺歌海盆地在沉积演化过程中,形成了丰富多彩的岩性(三角洲砂、浊积砂、浅滩砂、滨海砂、浅海砂等)或地层(地层超覆)圈闭。此外,在①号断层附近还发现一些潜山圈闭和生物礁圈闭。中央泥底辟带浅层一般是背斜圈闭或背斜+岩性圈闭,中深层为背斜圈闭;莺东斜坡带各类圈闭齐全;而临高隆起带绝大部分是背斜圈闭[21]。琼东南盆地古近纪以构造圈闭为主,圈闭主要发育于断棱、凸起潜山以及凹陷斜坡带,其次发育于断阶带,且成群成带分布,而凹陷区发育较少。圈闭规模则以中型圈闭为主,一般为数十平方千米[21]。

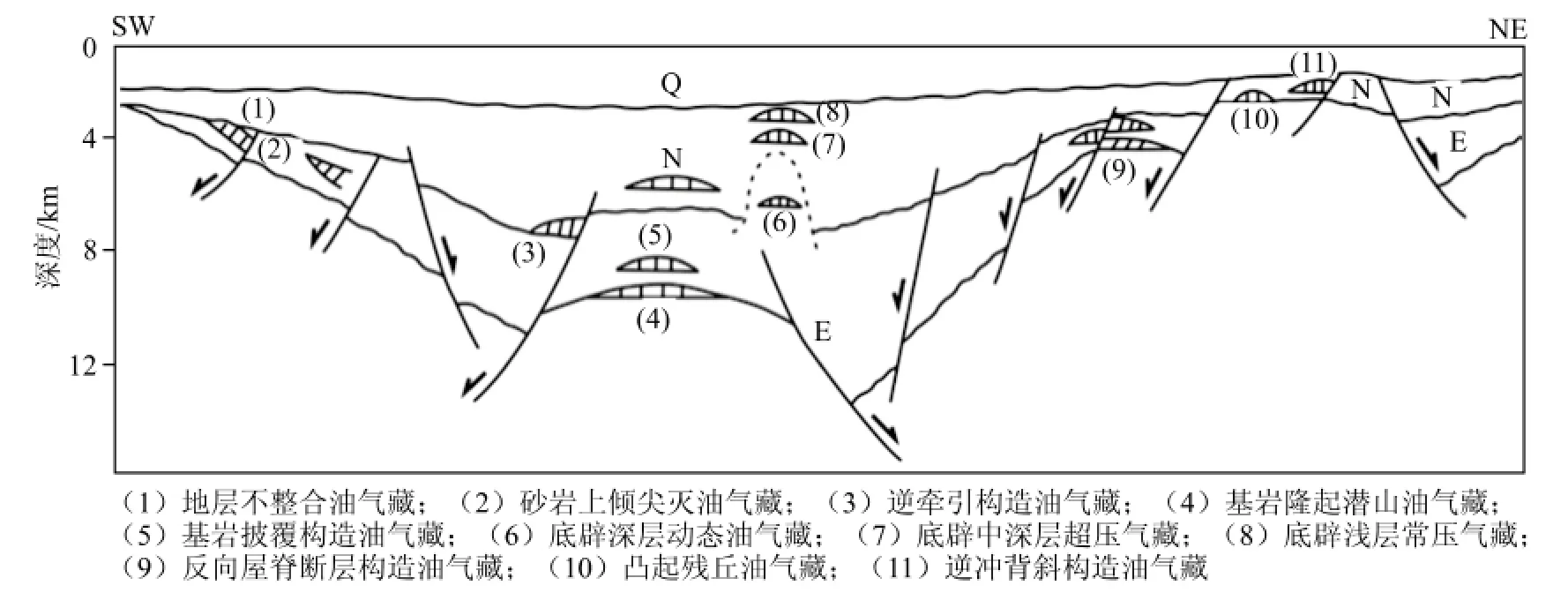

1.3.4 油气藏类型

油气藏是油气聚集的基本单元,也是油气勘探的最终对象。油气藏的类型决定于有效圈闭的类型。油气藏类型及其分布特征的科学阐明对有利区带的预测和勘探目标的选择至关重要。东海陆架盆地西部坳陷带具备良好的油气藏形成和保存条件,以发育构造—岩性油气藏为主[43]。东部坳陷带已发现油气藏类型主要为构造型油气藏,并以背斜型油气藏为主,半背斜、断块和断鼻型油气藏次之[44]。渤海湾盆地的油气藏主要包括:基底(潜山)油气藏、背斜型油气藏和盖层断块油气藏三种[13]。珠江口盆地内的油气藏类型众多,主要包括:断鼻次生油气藏、披覆或生长背斜油气藏、地层超覆油气藏、断块油气藏、滚动背斜油气藏、挤压背斜油气藏、半背斜油气藏、岩性油气藏、礁块油气藏、潜山油气藏等。其中以背斜型油气藏为主,各类圈闭中以披覆背斜的勘探成功率最高[45]。北部湾盆地钻探发现了一批油气田(或含油气构造),其油气藏类型分属构造油气藏和地层油气藏或二者的复合[38]。莺歌海盆地油气藏类型众多(图6),以构造油气藏为主,同时发育地层、岩性、基底(潜山)油气藏[16]。琼东南盆地油藏类型以构造型油气藏为主,伴有岩性油气藏发育[21]。

综合上述,中国近海主要含油气盆地均发育多套烃源岩层系,形成时代对应于盆地构造演化的裂陷和拗陷阶段,且裂陷阶段形成的烃源岩是主力烃源岩,裂陷期沉积连续,沉降速率大,烃源岩在成熟期间得到了及时埋藏和保存;均存在多种生储盖组合类型,各地质要素和作用之间具有较好的匹配关系;均以构造圈闭为主,圈闭形成时间与油气生、排、运、聚时期匹配良好;与圈闭类型相对应,均以构造型油气藏为主。

图6 莺歌海盆地油气藏类型示意图[16]

2 结论

在上述研究工作的基础上,本文得出如下认识:

(1)盆地性质:中国近海主要含油气盆地基底性质相似,均发育于陆壳之上,且基底岩性相似,同属稳定的刚性基底;莫霍面起伏、重磁异常、地温梯度和热流值等地球物理特征,与盆地的宏观构造形态表现出很好的耦合关系;均具有典型下断上拗的双层结构,隶属于断陷盆地的范畴。

(2)沉积、构造特征:中国近海主要含油气盆地的形成和发展,均受断裂作用的控制。先期优势断层的形成,造成了与先期断层展布方向一致的“构造分带”特征,后期优势断层的形成(展布方向与先期断层近垂直),造成了盆地构造在前期“构造分带”基础上的“构造分块”特征;构造演化历史均经历了“断陷→拗陷→区域沉降”等断陷盆地特有的构造演化阶段;沉积特征均表现为随着沉积、沉降中心的迁移,沉积特征具有沿某一方向由老变新的特点,该方向与盆地构造单元分带方向相一致,且沿着断裂作用的发育期次递进;均存在沉积、沉降速率的重大转折,即由前期快速沉降转为后期缓慢沉降,该时期对应于盆地由“断陷”向“拗陷”的转换阶段。表明在盆地演化不同阶段构造作用的控制强度不同,断陷盆地受构造因素影响更为突出。

(3)油气地质特征:中国近海主要含油气盆地均发育多套烃源岩层系,形成时代对应于盆地构造演化的裂陷和拗陷阶段,且裂陷阶段形成的烃源岩是主力烃源岩,裂陷期沉积连续,沉降速率大,烃源岩在成熟期间得到了及时埋藏和保存;均存在多种生储盖组合类型,各地质要素和作用之间具有较好的匹配关系;均以构造圈闭为主,圈闭形成时间与油气生、排、运、聚时期匹配良好;与圈闭类型相对应,均以构造型油气藏为主。

参考文献:

[1] 陈建文. 东海陆架盆地与松辽盆地的类比分析[J]. 海洋地质与第四纪地质,1994,14(3):19-32.

[2] 周立宏,李三忠,刘建忠,等. 渤海湾盆地区燕山期构造特征与原型盆地[J]. 地球物理学进展,2003,18(4):692-699.

[3] 邵磊,朱伟林,吴国瑄,等. 珠江口及北部湾盆地泥岩地球化学特点[J]. 同济大学学报,2000,28(5):523-527.

[4] 张启明,张泉兴. 一个独特的含油气盆地——莺歌海盆地[J].中国海上油气(地质),1987,1(1):11-21.

[5] 姚伯初,曾维军,陈艺中,等. 南海北部陆缘东部的地壳结构[J].地球物理学报,1994,37(1):27-35.

[6] 魏魁生,崔旱云,叶淑芬,等. 琼东南盆地高精度层序地层学研究[J]. 地球科学,2001,26(1):59-66.

[7] 杨香华,李安春. 东海大陆边缘基底性质与沉积盆地[J]. 中国海上油气(地质),2003,17(1):25-28.

[8] 张岭,刘劲松,郝天姚,等. 渤海湾盆地及其邻域地区地壳与上地幔层系析成像[J]. 中国科学D辑,2007,37(11):1444-1455.

[9] 王家林,张新兵,吴健生,等. 珠江口盆地基底结构的综合地球物理研究[J]. 热带海洋学报,2002,21(2):13-22.

[10] 康西栋,李思田,李雨梁,等. 北部湾盆地地温异常影响因素探讨[J]. 地质科技情报,1993,12(4):69-74.

[11] 龚再升,李思田,谢泰俊,等. 南海北部大陆边缘盆地分析与油气聚集[M]. 北京:科学出版社,1997.

[12] 王敏芳. 琼东南盆地超压特征及超压体与油气分布的关系[J].海洋石油,2003,23(1):15-22.

[13] 漆家福,陆克政,张一伟,等. 渤海湾盆地区新生代构造与油气的关系[J]. 石油大学学报(自然科学版),1995,19(增刊):7-13.

[14] 贾志斌,田新琦,孟祥顺,等. 渤海湾盆地成因机制与油气评价[J]. 石油地球物理勘探,2003,38(1):62-66.

[15] 杜振川. 南海北部湾盆地构造特征及对沉积的控制作用[J]. 河北建筑科技学院院报,1997(1):55-59.

[16] 赵松华,杨克绳. 从中国陆盆的断拗结构看莺歌海盆地构造类型[J]. 石油地球物理勘探,2000,35(5):590-599.

[17] 张启明. 莺-琼盆地的演化与构造-热体制[J]. 天然气工业,1999,19(1):12-18.

[18] 谢文彦,张一伟,孙珍,等. 琼东南盆地断裂构造与成因机制[J].海洋地质与第四纪地质,2007,27(1):71-78.

[19] 何斌. 渤海湾复式盆地动力学探讨[J]. 石油实验地质,2001,23(1):27-31.

[20] 邵磊,雷永昌,庞雄,等. 珠江口盆地构造演化及对沉积环境的控制作用[J]. 同济大学学报(自然科学版),2005,33(9):1177-1181.

[21] 万志峰,夏斌,何家雄,等. 南海北部莺歌海盆地与琼东南盆地油气成藏条件比较研究[J]. 天然气地球科学,2007,18(5):648-652.

[22] 万天丰,朱鸿. 中国大陆及邻区中生代—新生代大地构造与环境变迁[J]. 现代地质,2002,16(2):107-120.

[23] 梁杏,王旭升,张人权,等. 珠江口盆地东部第三纪沉积环境与古地下水流模式[J]. 地球科学,2000,25(5):542-546.

[24] 钟志洪,李绪宣,孙珍,等. 莺歌海盆地的构造反转作用及其油气勘探意义[J]. 热带海洋学报,2007,26(1):16-21.

[25] 宋鹰,李亚哲,陈金波. 渤海湾中、新生代盆地构造活动对沉积作用的影响[J]. 科技咨讯,2007(5):122-123.

[26] 徐辉龙,丘学林,孙金龙. 莺歌海盆地新构造运动与超压体系喷溢油气成藏作用[J]. 海洋地质与第四纪地质,2006,26(3):93-100.

[27] 郝重涛,叶洪. 东海陆架盆地新生代扩张率的估算[J]. 地质科学,1999,34(1):29-39.

[28] 郭兴伟,施小斌,丘学林,等. 渤海湾盆地新生代沉降特征及其动力学机制探讨[J]. 大地构造与成矿学,2007,31(3):273-280.

[29] 张志杰,于兴河,侯国伟,等. 张性边缘海的成因演化特征及沉积充填模式——以珠江口盆地为例[J]. 现代地质,2004,18(3):284-289.

[30] 卢林,汪企浩,黄建军. 北部湾盆地涠西南和海中凹陷新生代局部构造演化史[J]. 海洋石油,2007,27(1):25-29.

[31] 钟志洪,王良书,夏斌,等. 莺歌海盆地成因及其大地构造意义[J]. 地质学报,2004,78(3):302-309.

[32] 袁玉松,杨玉春,胡圣标,等. 琼东南盆地构造沉降史及其主控因素[J]. 地球物理学报,2008,51(2):376-383.

[33] 王国纯. 东海盆地油气勘探焦点问题探讨[J]. 中国海上油气(地质),2003,17(1):29-32.

[34] 安作相,马纪. 渤海湾盆地的石油系统[J]. 海洋地质与采收率,2002,9(3):43-49.

[35] 谢泰俊. 琼东南盆地天然气运移输导体系及成藏模式[J]. 勘探家,2000,5(1):17-23.

[36] 陈建文,李刚,陈国威. 东海陆架盆地西部坳陷带的中生界和古新统油气远景[J]. 海洋地质动态,2003,19(8):17-19.

[37] 赵艳秋. 东海西湖凹陷油气成藏地质认识[J]. 海洋地质动态,2003,19(5):20-24.

[38] 张启明,苏厚熙. 北部湾盆地石油地质[J]. 海洋地质与第四纪地质,1989,9(3):73-82.

[39] 何家雄,李强,陈伟煌,等. 琼东南盆地油气成因类型及近期天然气勘探方向探讨[J]. 海洋石油,2002,22(1):47-56.

[40] 安作相. 渤海湾盆地和松辽盆地石油地质条件比较[J]. 新疆石油地质,2000,21(1):9-12.

[41] 刘震,谭卓,蔡东升,等. 北部湾盆地涠西南凹陷流沙港组岩性圈闭形成条件[J]. 现代地质,2008,22(2):239-246.

[42] 孙建峰,须雪豪,席敏红. 北部湾盆地海中凹陷油气藏条件分析[J]. 海洋石油,2008,28(2):36-39.

[43] 贾成业,夏斌,王核,等. 东海陆架盆地丽水凹陷构造演化及油气地质分析[J]. 天然气地球科学,2006,17(3):397-401.

[44] 叶加仁,顾惠荣,贾健谊. 东海西湖凹陷油气地质条件及其勘探潜力[J]. 海洋地质与第四纪地质,2008,28(4):111-116.

[45] 赵柳生. 珠江口盆地油气藏形成条件及油气富集规律[J]. 石油勘探与开发,1988(1):1-9.

Comparison of the Geologic Conditions for Forming of the Main Offshore Petroliferous Basins in China

XU Fa, ZHANG Jianpei, ZHANG Tian, ZHANG Shaoliang, ZHONG Tao

(CNOOC (China) Co.,Ltd, Shanghai 200030, China)

Through comprehensive analysis of the basin nature (basement property, deep structure and basin types), sedimentarystructural characteristics (tectonic units features, tectonic evolution stages, sedimentary characteristics and deposition-subsidence rate), and petroleum geological characteristics(source rocks characteristics, trap types, source-reservoir-caprock assemblages and hydrocarbon reservoir types) of the main offshore oil and gas bearing basins in China (the Bohai Bay basin, the East China Sea shelf basin, the Pearl river mouth basin, the Beibu gulf basin, the Yinggehai basin and the Qiongdongnan basin), the formation mechanism of these basins has been discussed in this paper. It is believed through study that these basins are similar in basement property, being steady rigid continental basement. The deep structures are coupled with macroscopical structural forms. The development of these basins is controlled obviously by faults, and the tectonic evolution history is similar. The deposition-subsidence center shifted in similar ways. Several sets of source rocks are well developed, and there are many sets of source-reservoir-caprock assemblages, with structural traps dominated.

China offshore; petroliferous basins; sedimentation; structure; petroleum geology; formation mechanism

TE121.1

A

10.3969/j.issn.1008-2336.2012.03.001

1008-2336(2012)03-0001-08

2012-02-09;改回日期:2012-03-12

徐发,男,1960年生,高级工程师,1982年毕业于江汉石油学院石油地质学专业,从事石油地质综合研究工作。

E-mail:Zhangjp1@cnooc.com.cn。