一份精子的30年焦虑

方澍晨

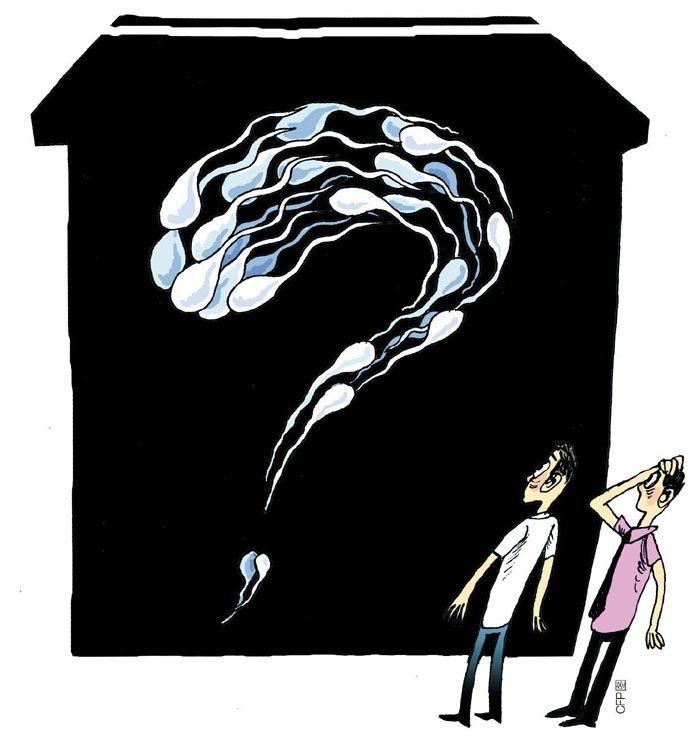

一个“妈妈找小蝌蚪”的故事,竟涉及民生、伦理、科技、政治、商业甚至犯罪等主题。

早上8点,位于长沙的中信湘雅生殖与遗传专科医院(以下简称“中信湘雅医院”)的大厅和楼道里已显得拥挤,“病人”大多是30岁上下的女性,神情有几分焦虑。一层电梯门外贴着张告示,希望男性尽量走楼梯,将电梯让给女性。但狭小陈旧的楼梯上也站了很多女“病人”,上上下下的人要侧身才能过去。

这些“病人”中不少是在等待一份精子。“在我们的生殖中心登记用精的夫妇,现在排到明年二三月了。”医院副院长范立青说,由于湘雅有精子库,等待时间短一些,而在没有精子库的医院申请精子,一般要等两到三年。

在医院的四层贴着另一张告示:“亲爱的同学:……我科室捐献点将保留,主要供河东高校同学捐献,捐献时间:每周二、四、六下午……河西高校的同学请往……”告示还详细列出了定点班车停靠点和公交乘车路线。

与求精者接踵擦肩相比,捐精处的人通常少很多。

9月初,广东省精子库告急,计生委负责人呼吁大家捐精。在错愕与戏谑中人们发现,“缺精”是一个全国性的大问题。

中信湘雅医院也不例外,虽然早在1981年建立了全国第一家精子库。这家医院的故事,反映了中国精子的30年焦虑。

买房不能靠捐精

湘雅生殖医院4楼的告示显示捐精者多为大学生。“大学生年轻、身体好,而且能考上大学说明智商到了一定水平,一般来说他们生活也相对简单,有性病的概率小些。”朱文兵是该院精子库主任、中南大学生殖与干细胞工程研究所研究员,他说,此外,完成捐精全部过程需要往来十几次、大半年时间,而学生的时间比较宽裕。

捐献者第一次来,需要先填个人信息表,与专门接待的医生交流几次,签知情同意书,确认其对后代无权利无责任,捐精者与受孕方及后代互相不会知道身份。然后开始体检,项目包括精子质量、染色体、地中海贫血、蚕豆病、淋病、艾滋病、衣原体、乙肝、丙肝、肝功能等。

近年来每年有几千名供精者,通过筛查的大约有八九百名,占30%左右。

通过者需要在精子库仪器上留下指纹记录,一个人一生只能捐一次精。不过这“捐一次”的意思是:需要进十次采精室,每次一般间隔3-5天,完成整个捐献过程一般需要3-6个月。采精室有一张床,墙上挂着两幅性感但不完全裸露的女性图片,提供消毒设施和一个储存管。

取得精液后,工作人员向其中加入保护剂,混溶后放入仪器逐渐降温,最后储存到零下196摄氏度的液氮罐中。半年后取出检查HIV抗体,“没问题的话就放进储存室,可以直接提供给医疗机构了。”朱文兵指着一间放有十来个液氮罐的房间。

80年代初,捐精者取一次精可得五块十块,至少需要取20次。现在技术进步了,取精次数减少到10到20次,每次平均得补偿350元,全部下来有3000至6000元。

于是,在高房价下网友们在讨论一道计算题:全国各地凑足购房首付需要的捐精次数,广州买100平米商品房需要捐精138次,杭州需要100次,北京需要208次……

“任何时候都只是合理补偿,不能让钱成为捐献者的原始动机。网上说捐多少次就能买房都不可能。”范立青强调。

即使不考虑一个人一生只能捐一次的限制,假设半年捐一次,在北京需要捐100年,即使100年后还捐得动,那时候的房价估计又得再等100年。

用精子库优化人种?

所以,别想房子了,捐精是慈善行为。全国首个精子库建立的缘起,是优生的需要。

1978年,世界上第一例试管婴儿在英国诞生。1979年,长沙,78岁的遗传学家卢惠霖在《参考消息》上看到这则“新”闻后十分兴奋。他曾师从基因遗传学创始人摩尔根,时任湖南医学院(今中南大学湘雅医学院)教授,一直希望用遗传学技术为优生服务,改变中国人“东亚病夫”的形象。

之前,医生为优生能做的只是产前诊断,建议将有問题的胚胎拿掉。这不是个好办法,卢惠霖想到体外受精,将筛选后的健康胚胎植入子宫。试管婴儿技术的出现给了他信心,他的下一步设想则更宏大:将这项技术与遗传工程结合起来,改善人体的遗传组成,真正控制和指导人类的进化方向。

年近80的他将研究试管婴儿的任务交给了一直从事外科的女儿卢光琇,派她到中科院遗传所进修。

研究过程中,卢惠霖接到一名男子来信,说自己没有精子不能生育,“咱们国家有牛精子库,为什么不能做人的精子库呢?”

卢光琇很快被派到北京的牛精子库学习冷冻保存技术。“跟人精子库区别不是太大,主要是流程、配方有些变动。”范立青解释。

卢惠霖的计划也得到校长王鹏程的支持。王出面找湖南省领导协调,很快得到批准。1981年,卢光琇组织成立了生殖工程研究组,在湖南医学院局部解剖-外科手术学教研室的一个房间里,建立了中国第一个人类精子库。

募精的风俗学

1983年,范立青毕业来到研究组工作。当时,使用该库冷冻精子人工授精的第一名婴儿已诞生。那时工作人员有四五个,每人都有招募捐精者的任务。招募工作只能一个个私下做,对象主要是医生和医学院校老师。

“大家一般都觉得(捐精)好‘丑,是隐私。有个老师说他讨米也不做这个。”范立青和同事们只能一遍遍地讲:“爱心、慈善、本质与献血相同,光荣意义甚至大于献血因为可以拯救别的家庭……”

他劝说成功的第一个人是他的朋友,也是个医生。对方最初也很抗拒,后来扛不住劝说,到生殖中心也看到太多不育夫妇的痛苦,最终决定捐了。

他的朋友们常常笑谑追问:“你自己有没有捐?”他正色辩解:他们有时会取自己的精子作研究样本,但用在求精者身上是绝对禁止的。

80年代初,往往一年只能征到二三十个捐精者,体检标准是“只要健康就可以”,通过率一般是50%左右。现在每年有几千人捐精,由于卫生部在2001年出台了严格的体检标准,通过各种筛查的人比例大大下降。此外,多项研究表明,全球男性精子质量近年一直在下降。中信湘雅医院的病人也比当年多了很多,“现在信息发达,大家都知道到这儿来。” 范立青说。

精子映射社会病

2008年9-12月,在写作硕士论文过程中,浙江大学公共管理学院学生熊勉对这期间所有到浙江省精子库的捐精者做了调查。结果显示,他们的动机依次是:检验自己的生育能力、有捐精补贴、帮助不育夫妇、身边有朋友是捐精者、好奇……

如今,在网上的相关讨论中,还有不少年轻人表示,看到流行美剧《生活大爆炸》中谢耳朵为买路由器去捐精的情节,从而对这一行为产生了兴趣。

20多年的工作中,范立青则见过更特别的捐精者。

“80年代有一个供精者,专门从兰州坐了三天三夜车来长沙。开始也说是为献爱心,后来对我们讲了真实目的:妻子生了个女儿,因为计划生育不能再生,他来捐精是为生儿子。”范立青笑着回忆,“这人不要求跟捐精后代相认,只是希望,如果他捐的精子生出了儿子就告诉他一声,这样他就满足了。因为这种理由来的,我们都谢绝了。”

最近,范立青的同事还接待了一个特殊的大学生捐精者:他压力太大想了结生命,但希望自己的基因能传承下去,有后代了才能放心去自杀。最终他也被拒绝了。

至于捐精者要求找到捐出精子产生的后代,或者捐精产生的后代希望找到生物学父亲的情况,范立青到目前为止还没有遇到。他面临最多的要求是:用精夫妇希望能事先分离X和Y染色体,或者选择男性胚胎植入子宫,以保证生的是男孩。

当然这也不被允许。范立青说,分离X和Y染色体,没这技术也不会去研究这技术,国家也不允许。非医疗需要选择胚胎性别也是被禁止的。

伦理无争议?

“9月4日开始,可以在中央信息库查到全国捐献者信息,不能重复捐献。这个信息库是经过加密的,类似现在高铁车票上印的身份证号,即使工作人员也不能看到捐献者的个人身份信息。”朱文兵说。

精子库的运行遵守供、受、医三方互盲原则,保护捐献者的隐私,有严格的保密制度。“精子库和生殖中心必须分开设立,必须是独立单位。”朱文兵强调,为保护隐私,精子库给生殖中心的精子只有编号没有具体信息,生殖中心给精子库的反馈,则只有求精者的编号以及是否怀孕、孩子是否健康。什么时候用哪份精子,没人知道。

精子库档案管理系统有三个信息库。一是供精者个人身份信息,20多名工作人员中,“只有两个人有权力打开”。二是供精者代号和身高等主要身体情况,注明此人精子用了几份,生出几个孩子,是否健康。此外还有用精者资料库,由用精医院反馈得来,注明后代情况,使用者身份信息在其中也是用编号代替。

为防范近亲结婚,卫生部规定这些档案永久保存,“也就是不少于70年。70年刚好是三代,而近亲结婚也就是三代以内。”同时跟受孕者签订了协议,其后代结婚,都需要经过免费检查。

“不过这个(检查)做的很少,因为根据数学模型,人工受精产生的下一代婚配的概率很小。”范立青说。

国家人口计生委科研所研究员、人类精子库管理学组组长陈振文也曾对媒体表示,担心捐精产生后代近亲婚配基本没有必要。他说,美国的一项研究表明,在一个80万人左右的社区,一个供精者生出25个孩子,其后代结婚的几率几乎为零。在13亿多人口的大国,一人供精产生的5个孩子相遇并相爱的几率微乎其微。

原本温情的故事

范立青記得,大约在1985、1986年,一些地方开始做人工授精,但十分随意,没有建制标准、管理流程,产生了不好的社会影响。“很多地下精子库都不冷冻保存,直接用新鲜的。也不检查身体、家系甚至HIV,甚至有时向院门口擦皮鞋的一招手:‘你!进来!”

广东省计划生育专科医院主任级医师唐立新也透露,当时那些医院精子的来源是非常随意的,一些医院甚至不对捐精者体检,地下黑精子交易非常严重,甚至有媳妇接受公公或者小叔提供的精子怀孕这样极端的伦理闹剧。

为消除乱象,2001年,卫生部签署《人类精子库管理办法》,这部5章共26条的政府规章对精子库的审批、精子采集与提供、处罚等作出规定。

但情况仍然不乐观。

几年前,范立青作为卫生部专家之一,去调查重庆计划生育科学研究所附属医院精子库,给其“挂上了黄牌”,限令整改,因为该库负责人和工作人员不做出库记录,将精子标本私下卖给医院。

被责令整改之后的数年内,盗卖仍在继续。2009年,检察机关指控该库负责人和几名工作人员盗卖上千份精子标本,甚至注册了公司便于对外销售,获利200余万,还涉及主管计生部门负责人受贿事件。

最终,因“对社会公共利益、社会伦理原则以及人类基因安全和辅助生殖技术的应用造成严重危害”,几名涉案人员均被判处有期徒刑。

朱文兵、卢光琇、范立青合作的一篇论文强调了精子库的“防止商业化原则”:“精子库的建立以优生优育、提高民族素质及生殖保险为主要任务,决不能以盈利为目的。……不得向未获得批准的生殖中心提供精液,也不得为获利而降低精液质量,更不能与流通服务公司合作,把精子当做商品。”

“妈妈找小蝌蚪”,原本也应是一个温情的故事,但却演变成一个充满了社会焦虑的故事。