对“字本位”理论及其论据的实证探讨

吴建雄

(广东外语外贸大学西方语言文化学院,广东,广州 510420)

对“字本位”理论及其论据的实证探讨

吴建雄

(广东外语外贸大学西方语言文化学院,广东,广州 510420)

字本位;国际汉语教学;范畴化;认知语言学

本文参与国际汉语教学界关于汉语基本结构单位的争论,将该单位称为语内基本结构单位。以认知语言学的范畴化理论为支撑,通过实验调查检查了“字本位”倡导者的理论及其论据,实证探讨的结果否定了论据的有理性。文章最后对在古典范畴理论支配下的本位之争的实际意义提出了质疑。

0.引言

在国际汉语教学界,一直存在关于教学中应该以“字”为本位还是以“词”为本位的争论。在以“字”为本位的观点一边,诸学者之间对字的认识也有很大差别。徐通锵接过赵元任、吕叔湘的思想,认为“字既是说的,也是写的,二者一致”(徐通锵,2008:12)。张朋朋(2005)认为“‘字本位’是一种如何看待文字系统的观点,不是如何看待语言系统的。语言有语言的基本单位,语言研究不存在‘字本位’的问题。”程雨民(2003:8)将字视为“语素的代用名称”,认为其著《汉语字基语法》可以称呼为“以语素为基础的汉语语法”。为了“从众从俗,《汉语字基语法》中以‘字’指语素,而不是方块汉字”(宗世海,2008:69)。如此看来,程先生实际属于语素本位论者。与其截然相反,徐通锵否认汉语中有语素存在。本文参与讨论,只关注徐通锵的论点:字是语言的基本结构单位(徐通锵,1998:3,1999:25,2001:33,2008:2)及其论据。

将“本位”释为“基本结构单位”容易引起歧义,因为“基本结构单位”易于等同于“最小单位”。这样一来,语言的基本结构单位会被认为是音子(phone)和字子(graph)或笔画。吕必松(2009)的话可以避免此歧义,“‘字’是语内结构单位,‘字’以下的单位,包括音节中的声母、韵母和声调,汉字中的笔画和部件,是字内结构单位”。从两派争论中可以看出,他们的话题实际是语言结构的“基础单位”,相当于吕的“语内结构单位”。本文将徐的“语言的基本结构单位”理解为“语内基本结构单位”。

1.理论概述

本文将汉语的语内基本结构单位置于认知的视角下。认知语言学的理论基础是体验哲学,其核心思想是,“人类的范畴、概念、推理和语言都是来自于人们与客观外界的互动体验和认知加工,它们具有体验性、认知性、想象性和相对性,语言是对现实进行概念化后的符号系统,可通过人类认识世界的几种有限基本方法来分析语言的各个层面。”(王寅,2010)在此哲学基础上,认知语言学认为语言的能指与所指之间的联系是人为体验出的,是人与物之间互动的。王寅(2009)将基于客观主义哲学观的语义三角的顶角向下拉至底边,以此阻断了二者之间的直接联系,凸显了人的参与因素。最早认识到人之因素的是公孙龙、荀况和刘勰等华夏先哲。公孙强调在事物与名称之间存在认知这一中介,荀子论述了词的产生经历了人的感觉器官和思维器官,刘勰指出只有人的参与才会产生上为天下是地的概念(见王寅,2007:294-295)。到了18世纪,德国学者Herder认为,深思熟虑是人的特有能力,沉思中人发明了语言(HERDER,1994:117)。他用德语词Besonnenheit和拉丁语词Reflexion象征人的这种特性,那时,cognition一词还远没有诞生。

语言是对现实进行概念化后的符号系统,概念化就是人将世界中的千万事物划入不同的范畴,每个范畴都有自己最典型的中心成员,也有边缘成员。前者成为对其他成员范畴化的参照点,后者形成相邻范畴之间的模糊边界。这些见识来自Eleanor Rosch等心理学家通过人们对颜色、形状进而客观实物进行划分的心理学实验(见温格瑞尔&施密特,2009:7-68)。Ronald W.Langacker认为概念化应该被视为人类认识世界的基本手段(Nesset,2009:477)。汉族先民正是以这种手段将自己的语言结构划分为笔画、字、句、章等范畴。

2.汉语的语内基本结构单位

徐通锵(1998:4,1999:26,2007:19,2008:12)的字本位理论及其论据:汉语的基本结构单位,“就是字”,“只能是字”。“字的特点是形、音、义三位一体”,是“音义关联的基点”。确定这一基点的客观标准是:“一、现成的,拿来就能用;二、离散的,很容易和它相邻的结构单位区别开来;三、在语言社团中具有心理现实性”。下面对“三位一体”与三条标准逐一展开探讨。

2.1 有关字的三位一体

讨论语言的基本结构单位,不应忘记语言(language)与言语(speech)的区分。徐通锵的几本著作中都专辟小节谈“语言与说话”。而在谈“基本结构单位”时却只强调语言,不再提说话。我们视语言为系统,视言语为对系统的使用活动,在文中对两者时时给予同等关注。

“形、音、义三位一体”并非徐先生的首创,之前至少有吕叔湘,之后有潘文国等。吕叔湘(2006:132)认为形、音、义中有“纠葛”,字音中有声、韵、调“三要素”(同上:126),将“调”放在“音”的层面上讨论。鉴于“字调是国语的根本的成素”(赵元任,2002:427),是“一个成段音位”(赵元任,1999:60),以及声调与音节中声母的不同(见吕叔湘,2006:126)笔者将其提到与音节相等的层面,强调用字人的因素,使“形”变得具体,“意义”变得明确:

图1

对于字的形、音、调、义(暂且只考虑普通话发音和当今中国大陆的简体汉字),本文采取等距抽样的方法给予审查,在《八百汉字意义源流探索—现代汉语规范字典编写札记》(刘钧杰,李行健:2007)中抽取样本40个,起点为6,抽样间距为20,得以下样本:把、鄙、操、冲、蠢、贷、底、顿、奉、庚、果、胡、基、楗、纠、孔、锒、梁、旅、明、佞、齐、挈、榕、少、势、送、腾、外、迕、限、许、偃、义、右、运、着、致、子、摆。经审核得以下结果:所有样本无一例外是多义字、同音字,许多样本在言语语流中根据前一个音节的调而变调,属多调字(把、冲、蠢、底、顿、果、孔、旅、齐、少、势、送、腾、许、义、着、致、子、摆)。从数量上看,字的义多于形,形多于调,调多于音。

样本中无任何字集单音、单调、单义于一形。翻遍《应用汉语词典大字本》,只能找到以下符合这个条件的字:肮āng,瘸qué,啥shá,礤cǎ,尬gà,夼kuǎng,啷lāng,嘞lei氇lu,哞mōu,耨nòu,礤cǎ,耖chào,膗chuái,璀cuǐ,扽dèn,鞥ēng,尬gà,夼kuǎng,啷lāng,嘞lei,氇lu,埨lǔn,牤māng,喵miāo,哞mōu,齉nàng,耨nòu,黁nún,嫳piè,潠sùn,呔tǎi,彖tuàn,伈xǐn,蓿xu,唷yo,驵zǎng,谮zèn,捘zùn。这些字可谓四位一体,非生僻既联绵。有关字,我们看到的是:多音、多调、多义集于一形,多形、多调、多义集于一音,造成如下现象:

1)同音同调同形异义(吃:①进食,②消灭,③承受,④消耗,⑤吸收,⑥领悟、掌握,⑦接受、认可),

2)同音同调异形异义(元,园,圆,源;班,搬,板,斑),

3)同音异调异形异义(妈,麻,马,骂,吗;摸,磨,抹,墨),

4)同音异调同形异义(好hǎo,好hào;肚dǔ,肚dù),

5)异音同调同形异义(还hái,还huán;行háng,行xíng),

6)异音异调同形异义(长zhǎng,长cháng;读dú,读dòu),

7)异音同调异形同义(和,与,同,及),

8)同音异调同形同义(一yì起,一yí律,看一yi看;不bú怕,不bù管,去不bu去),

9)异音异调异形同义(母,妈,娘;美,俊;没,无)

10)单音单调单形单义(肮āng,瘸qué,啥shá,咐fu)。

面对以上事实,说“字的特点是形、音、义三位一体”,恐怕值得商榷。

在阐述字是音义关联的基点时,徐通锵(1998:9,2007:15,2008:38)说的特点是:“1个字1个音节1个概念的一一对应”。鉴于此公式与字相关,本文将其中的“概念”视为字义。下文表1、表2中的两句言语中,只有“枇”、“杷”、“胖”是单义字。聚集在其它字上的多义只有当它们的载体进入言语变成词时才去留清晰。说话人将“子”放在“院”后,使其失去后代晚辈的意义和上声,将“里”放在“院子”后,使其保留方位意义,而失去路程意义。字义何来,人所为之。语言中孤立的字形只有与音节、声调、意义的多多对应,没有一一对应。如果按徐通锵(2008:26)所说,公式中的“概念不是指义项,而是指字所表达的那个抽象、概括、笼统的意义”,这种意义能与哪一个音、哪一个形“一一对应”呢?

2.2 有关第一条标准

“现成的”是吕叔湘在《语文常谈》中的话,只是笼统地说“汉语恰好相反,现成的是字”(2006:148),“拿来就能用”是徐通锵发展的。审视40个样本,都是现成的,而拿来就能用的极少。它们大多不能独立作为合法的言语单位进入言语,至少现代汉语是这样。我们认为,对于说/写者来说,字、词典里的大、小号黑体字都是现成的,不论其长短。从正确造句、成功交际的原则看,“操作、课间操、操之过急”比“操”更现成。它们虽然可以分析为更小的结构单位,但在语言和言语中形影不离、前后有序,如同铁板一块,才真正是拿来就能用的(整体拿来)。

2.3 有关第二条标准

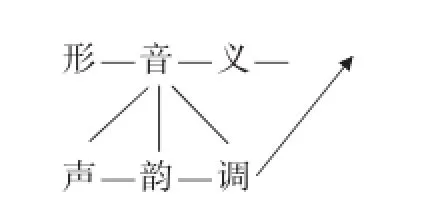

字是“离散的,很容易和它相邻的结构单位区别开来”。语言中的字与词及其他结构单位没有直观的毗邻关系,只有当字进入言语中才有了前后邻居,论其离散与否,才有基础。说字离散,必须否定词不离散,然而何以证明?笔者选用吕叔湘的例句“院子里有一棵枇杷树”,观察词是否离散。该句的特点是词数少,词类多,词长度齐全。要10名未读过大学的成年人用垂直线断词,得出了9种断法,只有两人正确地断出7个词:院子/里/有/一/棵/枇杷/树。104名德语系的大学生及研究生做出了8种断法,成绩分布如表1(下页)。

表中显示,断出词数与断对词数不等同。本文采取断对词给分,断错词不扣分的原则算成绩。每正确断出一个词得14分,满分为98分,65.4%的被试得了满分。最高频错误出现在第三种断法和第五种断法中,前者表现在数词“一”与量词“棵”的划分,后者除此之外还有中心语与修饰语的划分困难。为了了解大多数普通人对词的认识,我们降低难度重新设计问卷,面对大学内外各种工勤人员:

下列句子由哪7个词组成?请用下划线或竖线标明。请用另外7个词写一句话。

操 场 上 一 群 胖 子 在 溜 达

表1:104名德语系学生对“院子里有一棵枇杷树”的断词结果

此句与吕叔湘的例句难度相当,也具有词数少、词类多、词长度齐全等特点。收回的66份问卷含有9种断词方法,成绩分布如表2:

表2:66名德语系学生对“操场上一群胖子在溜达”的断词结果

我们看到,通过给出总词数(由哪7个词组成)降低难度后,众人的回答集中在第一种和第三种断法上。最高频错误出现在第三种中,仍然是数词与量词的划分。两个例句中的数量短语被许多人视为一个词,是因为“在现代汉语里,数词一般不能单独使用,只有和量词相结合,才能充当句子成分。”(马景伦,2002:494)笔者为此考察了《百年百篇经典美文》①王剑冰(编)2003《百年百篇经典美文》,长江文艺出版社。中26位著名作家的散文,统计了所有以数词出现的“一”及其后面的成分,结果如下:686个“一”中,带量词的有594个,占总数的86.58%。这种语法现象被总结为“数词量词的组合、结合”(邢福义,2006:276-277)、“数量短语”(齐沪扬,2007:292)、“量词短语”(张斌,2008:296)、“数量词”(冯志纯,2008:45)。可见数、量不分非大问题。

以上调查结果似乎验证了徐通锵(1999)和另一位字本位倡导者潘文国(2002:106)的断言:“即使是一个文盲,也知道一句话中有几个字。”“对不以语法为专业的一般中国人来说,给他一个句子,要他说出其中有几个词,恐怕答案会五花八门;而要问他有几个字,却没有一个人会说错。”但是,不能正确断词并不等于说词无离散性。先看单音节词:在大学生的问卷中(见表1),没有断出“里”的有4名,没有断出“有”的有1名,占总数的4.8%;在工勤人员的问卷中(见表2),没有断出“上”的有3名,没有断出“在”的有2名,占总数的7.6%。这样的低比例不能否定单音节词的离散性。况且,单音节词是以字的形式体现的。字词一身,离散与否是二者共有的属性,不能绝对地肯定一个,否定另一个。再看双音节词:在学生的问卷中,没有断出“院子”的有4名,没有断出“枇杷”有16名,占总数的19.2%;在工人的问卷中,没有断出“操场”的有2名,没有断出“胖子”的有2名,没有断出“溜达”的有4名,占总数的12.1%。可见双音节难断于单音节词,但错误比例仍不算高,不足以否定双音节词的离散性。更重要的是,“五花八门”的回答只体现在断词的精细程度上,并未体现在相邻词的分界点上。把“在溜达”断成“在溜/达”的仅有一人。把“院子里有”断成“院/子里/有”、“有一棵”断成“有一/棵”、“枇杷树”断成“枇/杷树”、“一群胖子”断成“一/群胖/子”的绝无一人。这是否可以说明,双音节词亦不乏离散性。而且,数清一句书面言语中的字数如同文盲数清一张纸上有几个黑点一样,说清一句口头言语中的字数如同非聋哑人说对一段语流中有几个音节一样,这种正确的答案简单而无意义,以此支持字的离散性有何力度?相反,说清一句书面或口头言语中的词数虽然困难但有一定的意义,说不彻底也不妨碍交际。在由工勤人员写的句子中,鲜见整整7个词的,却绝不给听读造成困难(如:白/云/下/一/行/大雁/在/飞翔。湖/面/上/一/对/鸳鸯/在/戏/水)。陆俭明(2011)在对口吃现象的调查中发现,口吃者在说双音节或三音节词时,音节的停滞、重复、拖延只出现在词的末尾一个音节前,而不出现在词结尾的音节上,这从另一个角度证明了词的离散性。

2.4 有关第三条标准

将字定为语言基本结构单位的第三条标准是“语言社团中的心理现实性”。我们理解“语言社团”是指与某种语言相关的人类群体,而非某种语族中若干语言支系的汇总。能致使社团产生的不是语言本身,而是对语言的使用。所以本文愿意将其称为“言语社团”,言语社团的心理现实性与人有关,人又有生活年代、生活区域、从事行业、受教育程度以及年龄段等区别。囿于现实条件,笔者对当前生活在广州市白云区的退休人员进行与心理现实性相关的言语材料调查。鉴于饮食词语对所有人的同等重要性,问卷集中于此类词语:

请在下列词语中用“√”选出你最熟悉的六个:

嚼,咀,喝,吞,咽,用,吮,呷,吃,啃,尝,饮,品,咂,咬,用餐,喝汤,进食,吃饭,消化,用早餐,吃早饭,吃早点,吃午饭,用午餐,用晚餐,吃晚饭,喝早茶,吃宵夜

从44份问卷中得出的结果是:“吃(39)、饮(41)、吃饭(39)、喝汤(37)、吃午餐(38)、喝早茶(37)”等六项被选最多,全部为字词一身的词或词组,无一字。有趣的是,调查中有数人指出,“吃”、“喝”对于广州人来说只是认识,极少说写(如在“吃喝玩乐”等固定词语中)。答卷时,他们手下选的是“吃”、“喝”,心中想的却是“食”、“饮”。“食、餐、饮”在普通话中不独立成词,在广东话中相反,它们在21世纪中国大陆内操不同方言者的心目中占有不同的位置,具有不同的心理现实性。

3.字与词的划界

字本位论者与词本位论者实际上对字和词都进行了非此即彼的二元划分,这是自亚里士多德以来的古典范畴理论的基础,他们没有想到字与词两个范畴之间的兼容性。有关范畴的模糊性问题,Lakoff,Taylor以及Langacker持有这样的观点:语法和词汇之间是一个连续体(Lakoff,1987:582)。词法与句法之间的区别不总是容易辨认的(Taylor,1996:123)。认知语法力图抹煞传统语言理论所作出的许多区分(Taylor,2002:30)。词汇和语法形成了一个连续体,事实上是不可能区分开来的。在这个连续体上任何一点的结构在本质上可被充分和恰当地描写成象征单位,词汇、词法和句法形成了一个渐进体,词汇和语法互相渐次融合,因此,在其间划出的任何特定的分界线只能是一种任意所为(Langacker,2000:18)。词汇、词法和句法形成一个连续体。将它们分为互不相连的部分是武断的。包括词法的词汇和包括句法的语法都被称为象征结构的组合体(Langacker,2007:92)。

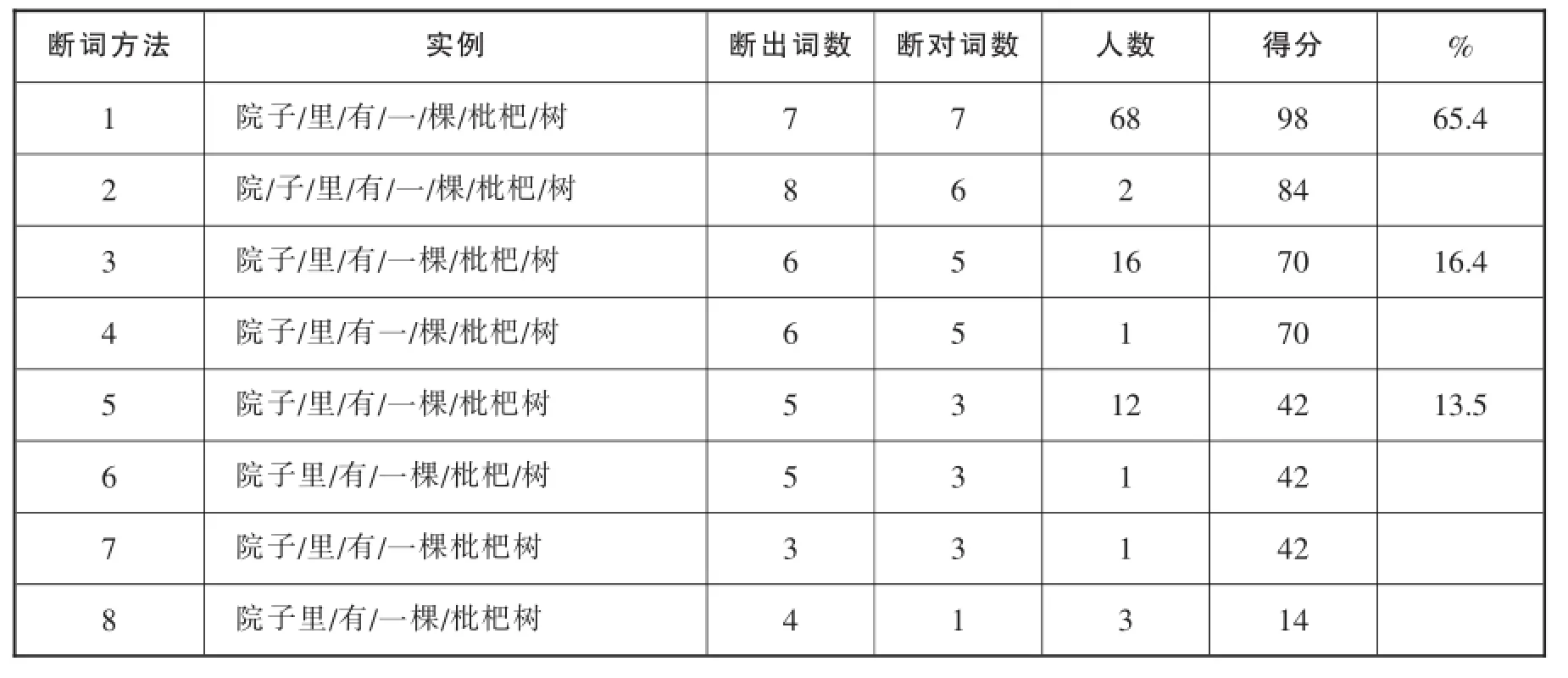

汉语语言系统里的前四个结构单位可被视为四大范畴:

图中只有“纯”的成员是典型样板,凡是“兼”顾的都是非典型成员。从中我们看到,“范畴内的成员的地位不同,彼此间存在隶属度差异;范畴成员之间通过相似性形成网状结构,范畴的边界模糊。”(卢植,2006:134)对四个语言结构的范畴化基于它们各自的属性:

图2:汉语部分结构单位的范畴化体现

1)笔画-构独体字的基本元件;一次落笔;有名称;无音节;无意义;不单独使用;少数的作指事字的记号;个别的(一)成字和词,单独使用。

2)偏旁-构合体字的基本元件;多次落笔;有名称;出现在合体字的左、右、上、下、内、外等位置;有些成字,有单音节,有意义,单独使用;有些不成字,无意义,不单独使用;声旁名称有单音节,无意义;形旁名称有意义,无音节。

3)字-由笔画组成(独体);由偏旁组成(合体);有名称和声调;有单音节;有意义;有些成词,单独使用;有些不成词,不单独使用。

4)词-由单字(独体或合体)组成(独字词);由复字组成(多字词);有名称和声调;有单音节,有多音节;有意义;单独使用。

每个范畴中都有一些属性在其他范畴中重现(下划线),说明了任何一个范畴都不完全离散于其它范畴,它们彼此之间相互交错、渗透。每个范畴内都有这样的成员,它们最多地拥有本范畴的属性,最少地拥有其它范畴的属性(如,笔画中的“ノ”,偏旁中的“宀”),形成所属范畴的典型成员。

图2显示的是汉语语言中的部分结构单位的范畴化。通过下面的图3可以看到汉语言语“我们两个/俩好朋友”中各级结构单位的体现:

图3:“我们两个/俩好朋友”中各级结构单位的体现

图3说明,言语中所有结构单位之间都是模糊过渡(阴影部分),形成相邻范畴之间的模糊边界。用Taylor(2007:44)的话说,阴影中的例子都是处于该范畴边缘部位的“含糊的、模棱两可的”例子,而非阴影中的例子都是该范畴中心位置的好例子,即典型的例子或原型,有较高的“代表度”。

本文认为,汉语的语内基本结构单位有语言和言语之分,语言中以字为基本单位,言语中以词为基本单位。两个基本单位之间以及它们与其它结构单位之间无明晰界线。国际汉语教学属于言语传授与学习,不论是口语还是识字教学,都应以能够独立使用的最小言语单位为本位,即以“我,好,两,个”等为本位,不以“们,朋,友”为本位,后者只能在语言本体研究中占据本位。对于言语传授与学习来说,在界限不清的两者中肯定一个否定另一个为本位无实际意义。

4.结语

当前,正在蓬勃发展的第二代认知语言学,与结构主义语言学、功能语言学以及转换生成语言学旌旗对峙、鼓角相闻,给全球语言学界带来很大影响。但是,原型范畴理论并非万能加完美。在学界,对其尚存有争议。如用范畴边界模糊性无法解释数学以及许多自然科学的范畴,在那里它们具有清晰的边界(见Bärenfänger,2009:199-209)。在法律领域,正统范式的范畴化也还拥有广泛的应用空间。“这种科学中的离散范畴与日常原型范畴没有理由不应该共存于心理词库中并甚至于互相影响。”(温格瑞尔、施密特,2009:45)本文运用日常原型范畴理论,将汉语语言和言语中的词与字看作两个相邻范畴,考察它们之间的界线。尊循Geeraerts的预测-在日益重实证,重应用的认知语言学中“空洞无物的宣言将不受欢迎”(卢植,2010)。本文采用实验和调查的实证方法,对靠各人的经验极其内省而得出的字本位理论及其论据进行了考察。

程雨民2003《汉语字基语法——语素层造句的理论和实践》,复旦大学出版社。

冯志纯2008《现代汉语》,西南师范大学出版社。

弗里德里希·温格瑞尔汉斯-尤格·施密特2009《认知语言学导论第二版》,复旦大学出版社。

刘钧杰李行健2007《八百汉字意义源流探索——现代汉语规范词典编写札记》,中国广播电视出版社。

卢植2006《认知与语言——认知语言学引论》,上海外语教育出版社。

———2010《〈认知语言学的最新应用及展望〉述介》,《外语教学与研究》第2期。

陆俭明2011《我关于“字本位”的基本观点》,《语言科学》第5期。

吕必松2009《说“字”》,《汉字文化》第1期。

吕叔湘2006《语法学习》,复旦大学出版社。

马景伦2002《汉语通论》,江苏古籍出版社。

潘文国2002《字本位与汉语研究》,华东师范大学出版社。

齐沪扬2007《现代汉语》,商务印书馆。

王寅2006《认知语语法概论》,上海外语教育出版社。

———2007《认知语言学》,上海外语教育出版社。

———2009《从后现代哲学的人本观看语言象似性——语言学研究新增长点之六:象似性的哲学基础与教学应用》,《外语学刊》第6期。

———2010《体验哲学探源》,《外国语文》第6期。

邢福义2006《现代汉语》,华中师范大学出版社。

徐通锵1998《说“字”——附论语言基本结构单位的鉴别标准、基本特征和它与语言理论建设的关系》,《语文研究》第3期。

———1999《“字”和汉语语义句法的生成机制》,《语言文字应用》第1期。

———2001《基础语言学教程》,北京大学出版社。

———2007《语言学是什么》,北京大学出版社。

———2008《汉语字本位语法导论》,山东教育出版社。

张斌2008《新编现代汉语》,复旦大学出版社。

张朋朋2005《谈“字本位”的内涵》,《汉字文化》第4期。

赵元任1932/2002《国语语调》,载《赵元任语言学论文集》,商务印书馆。

———1979/1999《四声》,载《语言问题》,商务印书馆。

宗世海王妍丹2008《一部全新的汉语语法学专著—一评程雨民<汉语字基语法——语素层造句的理论和实践>》,《暨南大学华文学院学报》第1期。

Bärenfänger,O.2009 Empirische untersuchungen zur repräsentation von bedeutung:Die pro-totypensemantik.In H.M.Müller.(ed.),Arbeitsbuch Linguistik.2 Edition.Paderborn,München,Wien,Zürich:Ferdinand Schôningh.

Herder,J.G.1994 Wie dermensch sprache erfindet.In S.H.Sunnus.(ed.).Herder Lesebuch Zum 250.Geburtstag.Frankfurtam Main,Leipzig:Insel Verlag.

Lakoff,G.1987 Women,Fire,and Dangerous Things:What Categories Reveal about the Mind.Chicago:University of Chicago Press.

Langacker,R.W.2000 Grammar and Conceptualization.Berlin:Mouton de Gruyter.

———2007 Ten Lectures On Cognitive Grammar.外语教学与研究出版社。

Nesset,T.2009 Cognitive grammar:A basic introduction.Journal of Linguistics(7).

Taylor,J.1996 Possessives in English-An Exploration in Cognitive Grammar.OUP.

———2002 Cognitive Grammar.OUP.

———2007 Ten Lectures On Applied Cognitive Linguistics.外语教学与研究出版社。

On the Positive Approach to the Sinogram-based Theory and Its Arguments

Wu Jianxiong

(Faculty of European Languages&Cultures,Guangdong University of Foreign Studies,Guangzhou,Guangdong 510420,China)

sinogram-based theory;teaching Chinese as a foreign language;categorization;cognitive linguistics

This article joins in the controversy over the basic structural unitof Chinese in the sphere of teaching Chinese as a foreign language.It is named the basic structural unit outside zi(字),the Chinese Character.Under the categorization theory of the cognitive linguistics and supported by exploration and experiment the thesis and arguments of the founder and promoters of the sinogram-based theory are examined.The results of the positive approach indicate the indefensibility of the arguments.The article,finally,questions the significance of this debate which is influenced by the classical category theory,in the sphere.

H195;H1-0

A

1674-8174(2012)03-0044-08

【责任编辑 匡小荣】

本刊2012年第1期《儿童早期语言中疑问词的疑问和非疑问用法》(作者:范莉)的基金项目由原“教育部社科研究基金一般项目”更正为“教育部人文社会科学研究一般项目”。

2011-11-07

吴建雄,男,广东外语外贸大学西方语言文化学院德语系副教授,研究方向为对比语言学。

更正: