浅析云南农业大学学生社团发展中存在的问题及对策*

刘华戎,戴 波,王云飞,杨慧娟

(1. 云南农业大学 团委,云南 昆明 650201;2. 云南农业大学 党委办公室,云南 昆明 650201;3.云南农业大学 食品科学技术学院,云南 昆明 650201)

高校学生社团是校园文化的重要组成部分,它覆盖面广、辐射能力强、发展迅速、对丰富学生课余生活、繁荣校园文化、提高学生综合素质、培养高素质创造性人才,都发挥着重要的作用。[1]近年来,云南农业大学学生社团的建设和发展总体态势良好,但由于诸多原因,未能最大限度地发挥其育人功能。为充分发挥学生社团凝聚青年学生、繁荣校园文化、强化思想政治教育等功能,笔者着重分析了云南农业大学学生社团建设发展中存在的主要问题,并结合学校实际,提出了加强云南农大学生社团建设与管理的对策。

一、学生社团基本情况

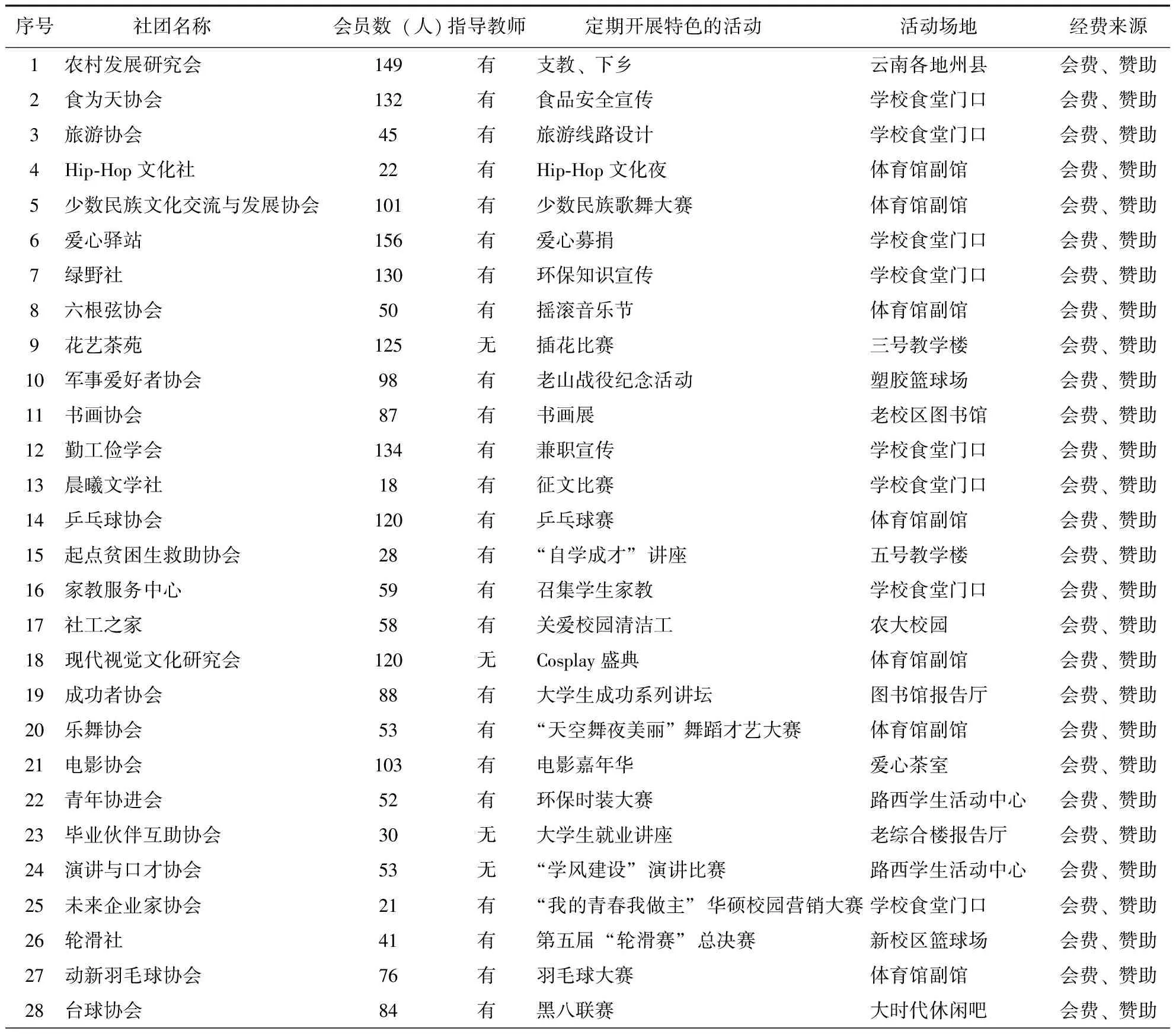

截止2011年9月,云南农业大学社团已发展至64个,近 4 000 名成员,约占全校学生总数的四分之一。社团的形式和内容包括志愿服务、兴趣爱好、理论学习、社会实践、文艺体育、科技创新、就业创业等类别,呈现出百花齐放的发展态势。这其中有以构筑当代大学生精神支柱为己任,学习、宣传延安精神为内容的延安精神大学生实践小组;有倡导校园主流文化、提升校园文化品位的hip-hop街舞社;还有各具传统文化特色和现代表现手法的花艺茶苑、书法协会、农村发展研究会等;还有一年一度的“云南农业大学学生社团文化节”和“社团星级评定”已成为我校学生社团总体实力的集中展示,为提升校园文化层次作出了贡献。64个社团会员数、负责人、指导教师、定期开展的特色活动、活动场地情况、经费来源具体见表1。64个社团中有59个社团都聘请了相应的指导教师;48个社团都有自己定期开展的特色活动;活动场地主要分布在学校校内;经费主要来源于会费和商家的赞助费,很少的经费来源于学校拨款,平均每个社团仅164元。

表1 64个社团基本情况

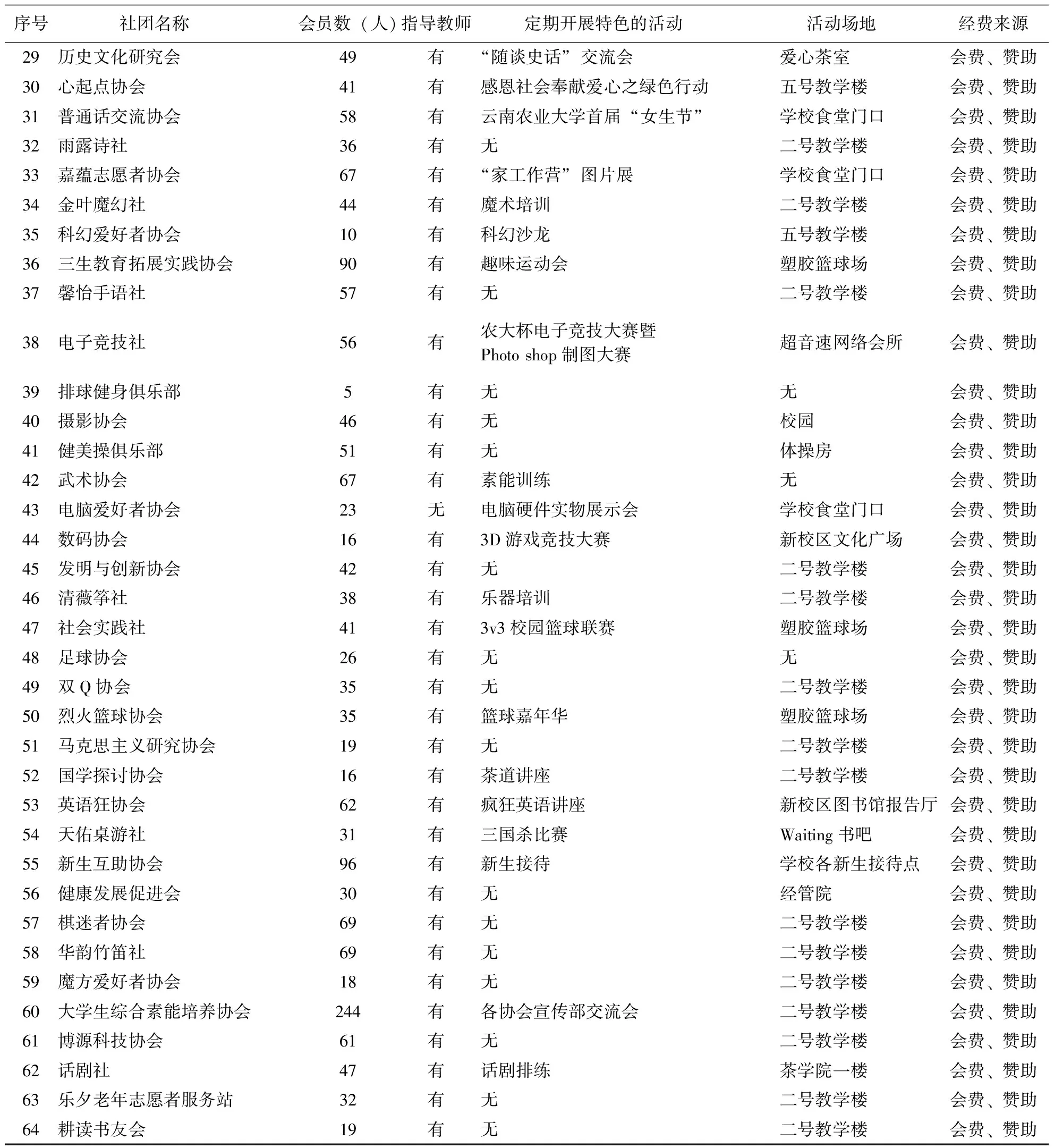

(续表1)

序号社团名称 会员数(人)指导教师定期开展特色的活动 活动场地 经费来源29历史文化研究会49有“随谈史话”交流会爱心茶室会费、赞助30心起点协会41有感恩社会奉献爱心之绿色行动五号教学楼会费、赞助31普通话交流协会58有云南农业大学首届“女生节”学校食堂门口会费、赞助32雨露诗社36有无二号教学楼会费、赞助33嘉蕴志愿者协会67有“家工作营”图片展学校食堂门口会费、赞助34金叶魔幻社44有魔术培训二号教学楼会费、赞助35科幻爱好者协会10有科幻沙龙五号教学楼会费、赞助36三生教育拓展实践协会90有趣味运动会塑胶篮球场会费、赞助37馨怡手语社57有无二号教学楼会费、赞助38电子竞技社56有农大杯电子竞技大赛暨Photo shop制图大赛超音速网络会所会费、赞助39排球健身俱乐部5有无无会费、赞助40摄影协会46有无校园会费、赞助41健美操俱乐部51有无体操房会费、赞助42武术协会67有素能训练无会费、赞助43电脑爱好者协会23无电脑硬件实物展示会学校食堂门口会费、赞助44数码协会16有3D游戏竞技大赛新校区文化广场会费、赞助45发明与创新协会42有无二号教学楼会费、赞助46清薇筝社38有乐器培训二号教学楼会费、赞助47社会实践社41有3v3校园篮球联赛塑胶篮球场会费、赞助48足球协会26有无无会费、赞助49双Q协会35有无二号教学楼会费、赞助50烈火篮球协会35有篮球嘉年华塑胶篮球场会费、赞助51马克思主义研究协会19有无二号教学楼会费、赞助52国学探讨协会16有茶道讲座二号教学楼会费、赞助53英语狂协会62有疯狂英语讲座新校区图书馆报告厅会费、赞助54天佑桌游社31有三国杀比赛Waiting书吧会费、赞助55新生互助协会96有新生接待学校各新生接待点会费、赞助56健康发展促进会30有无经管院会费、赞助57棋迷者协会69有无二号教学楼会费、赞助58华韵竹笛社69有无二号教学楼会费、赞助59魔方爱好者协会18有无二号教学楼会费、赞助60大学生综合素能培养协会244有各协会宣传部交流会二号教学楼会费、赞助61博源科技协会61有无二号教学楼会费、赞助62话剧社47有话剧排练茶学院一楼会费、赞助63乐夕老年志愿者服务站32有无二号教学楼会费、赞助64耕读书友会19有无二号教学楼会费、赞助

二、学生社团存在的主要问题

(一)学生社团负责人组织管理能力弱,工作开展缺乏延续性,社团发展缺乏传承性

许多社团的管理模式过于集中,所有大小事务诸如人员安排、活动策划均由负责人决定,在开展活动时经常出现社团负责人一头热的情况,导致社团的其他成员(尤其是下一届管理人员)无法得到应有的锻炼,也使社团的其他成员渐渐地失去了参与组织的积极性。如,书画协会,于1979年成立,具有较长历史文化沉淀,也曾经属于社团中的佼佼者,但是近年来,由于负责人在组织管理能力的不足,无法有效地将社团的传统文化发扬光大,工作出现断层,社团的发展也出现断层。

(二)社团定位不准确

社团成立的宗旨是什么?活动要怎么开展?社团今后应怎样发展?部分社团在以上问题中无法准确为自己定位,导致活动的出发点大都停留在满足会员的兴趣爱好上,而忽视了社团成员对知识与能力的需求,社团活动质量不高,效果不明显。如,电脑爱好者协会,更多的是注重对电脑的兴趣爱好,而忽视了对会员能力的培养和知识的学习,会员在社团中得不到预期的提高,纷纷离开社团,导致该社团已到了快解散的边缘。部分社团重活动形式,轻活动内容,重活动影响,轻活动目的,客观上形成了为活动而搞活动,或者为星级评定而搞活动,甚至不能正确辨别活动方向。如,起点贫困生救助协会,活动多,却并没有真正达到救助贫困生的目的

(三)社团对外交流不积极,合作意识不强

由于云南农业大学地理位置的不便性,社团在“引进来,走出去”的对外交流较为匮乏,在对校外交流的机会面前,我校学生社团表现出不积极不主动的态度,在一些社团中出现前任社团负责人建立了良好的对外交流关系,而这一交流关系完全不能传承给新任负责人,新负责人上任后又要从零开始的现象。如旅游协会,2009年和2010年和西南林业大学的自行车协会一直保持紧密的联系,经常合作开展活动,但由于负责人的换届,交流的关系却没有随之而交接,反而出现交流逐渐变少,甚至最后没有联系,同时也没有了合作。同时我校社团之间也缺乏必要的交流沟通和合作,彼此都各自为政,没有横向的联系,导致活动形式和内容单一,缺乏整体实力的提高。

(四)社团活动缺乏必备的资金和场地

社团活动的资金和场地一方面是来自于校团委对社团总体的支持,另一方面主要来自于社团对资金的自筹。但校团委对学生社团的建设发展和活动开展所提供的工作经费和场地极其有限,而不同性质的社团自筹资金的能力和渠道更是参差不齐,这些将导致有些很好的活动因找不到足够的资金支持只能被迫搁置,有些社团内部的交流由于找不到合适的场地导致无法开展,有些与校外合作开展的活动由于没有批到校园合适场地使活动效果大打折扣。如,食为天协会,因未能找到足够的资金赞助,经费不足,而导致“厨艺大赛”被搁置。又如,足球协会、羽毛球协会、台球协会等,都是因为场地的租赁费太贵,而无法长期承担,因此每年只能偶尔搞一次训练或比赛,更多地便出现了纸上谈兵的现象。

(五)社团指导教师不到位

学校现有的64个社团中有59个社团都有自己的指导教师,虽然占了社团的绝大部分,但这些指导老师长期以来仅仅是以志愿者的身份无偿为社团提供指导,学校没有经费给予指导教师补贴,也缺乏激励机制,从而导致指导老师对学生社团的指导趋于随意和敷衍,特别是在组织大型活动和树立品牌活动等方面,缺乏真正意义上的指导,导致部分社团活动品质差,严重缺乏创新性。

三、推动学生社团发展的对策建议

(一)加强培养,规范管理,提高社团负责人组织管理能力

学校社团联合会(简称社联)要积极协助校团委制定社团负责人的培养方案,包括培养的目的意义、培养内容、培养形式、培养的时间地点等。培养内容可包括社团工作的开展、活动的组织、会员的培养等方面;培养的形式可多样,如,理论培训、实践培训、素质拓展等。针对学校社团一年一届的负责人换届制度,社联要协助校团委根据社团实际,制定一年一度的负责人培养方案,并实施到位。

(二)加强领导,分类指导,构建社团发展的合理性

学校和团委应帮助学生社团以准确定位,全面客观地审视学生社团的意义、地位和作用,不仅要从思想上重视,更要从实际行动中去鼓励、扶持学生社团的发展,为学生社团活动提供必要经费和场地,确保学生社团活动的正常开展。对社团的管理要按照“大力扶持理论学习型社团,积极鼓励科技服务型社团,培育充实社会服务社团,正确引导兴趣爱好型社团”的方针进行分类指导,构建社团发展的合理结构。[2]

(三)加强交流,增强合作,促进学生社团整体发展

各社团要牢记走出校门、走向社会,利用社团相互的优势互补和资源共享,结合农大的专业特色和社团自身特色,推出跨校际联合活动,促进社团的发展;利用社会的广阔舞台和丰富资源,通过暑期社会实践、“三下乡”活动和军民融合“122”工程等实践平台来充实学生社团的内涵,达到最后从学校走向社会、服务社会的目的。[3]同时学校应当积极创造条件,让社团有较多机会“走出去、引进来”,以开放型、丰富性、多样性的社会活动激发学生的学习兴趣和求知欲望,实现课本知识和社会实践相结合。大学生社团之间应加强彼此之间的交流与合作,通过联谊和座谈会等方式加大平时的合作与交流,相互之间可以资源共享,取长补短,共同进步。

(四)创新模式,整合资源,为学生社团的发展提供有力保障

社团的运行和活动的开展,光依靠学校的资金支持是远远不够的,应该积极到社会中寻求更多的资金来源,例如可通过为校外企业做广告、宣传、服务等形式吸引校外企业的支持,还可以利用自身的知识优势、专业优势开展面向广大学生、面向社会的各种服务,通过无偿服务和有偿服务的结合,实现社团经费的来源多元化。[2]

(五)邀请专家,建立制度,加强指导教师队伍建设

学生社团的发展除了需要资金和场地等支持外,人才是最重要的资源,高素质的指导教师和社团人才的结合才能造就一流的社团。校团委要积极帮助社团广泛邀请各界专家、专业教师担任社团导师,在整合现有资源的基础上,建立健全社团指导老师的聘任、考核和奖励制度,推进指导教师队伍的建设,真正让指导教师在社团的发展中起到关键的指导作用。

[参考文献]

[1]戚音.高职院校社团建设的实践与思考[J].宁波职业技术学院学报,2005,9(1):87-90.

[2]姚剑英.基于素质培养的高校学生社团建设研究[J].江苏高教,2010(2):120-121.

[3]郭文.高职院校学生社团建设模式探讨[J].无锡商业职业技术学院学报,2006,5(6):66-67.

[4]徐明波,吴真.大学生社团建设路在何方-浅析大学生社团发展中存在的问题及对策[J].山东商业职业技术学院学报,2008,8(1):43-46.

[5]刘松,李海侠,杨欣宇.对新时期高校学生社团建设的几点思考[J].河北师范大学学报:教育科学版,2008,56(8):74-76.

[6]杨红兵.高校学生社团建设存在的问题及对策[J].前沿,2007(4):90-91.

[7]黄春雷,袁闯.高校学生社团建设的现状,面临的问题及对策[J].出国与就业:就业版,2010(6):8-9.

[8]王小龙.SWOT分析的高校大学生社团建设及其发展策略[J].前沿策略,2009(20):69-70.