浙江籍侨僧逸然性融与日本

任萍

(浙江树人大学外国语学院,浙江杭州310015)

明朝末年“海禁”政策松弛,日本开放长崎港与中国贸易,中日间的交通较为通畅,人员往来也较为频繁。许多浙江人或到日本经商,或到日本求学,往来于宁波与长崎之间。这些浙江籍侨民不仅促进了中日贸易的发展,也为长崎乃至整个日本的文化作出了贡献,从而在中日文化交流中发挥了重要作用,逸然性融就是其中之一。

一、逸然性融其人

据《中国画学全史》“明之画学”记载:

明季大乱,中土画家避难至日本之长崎者,前后踵接,画迹画谱,输往亦甚多;于是日本之画风,为之一新。其中最有势力者,厥为僧逸然。逸然名性融,俗姓李氏,浙江仁和人。于正保二年至长崎,为兴福寺三世持主(原文如此,作者注),号浪云庵主。修禅之余,则以画自娱,擅人物佛像。日人从之学者,如渡边秀石、河村若芝等,皆卓然成大家。门下甚盛,彼国称逸然一派,为长崎前期之画派,其作风概含北宗色彩。[1]

从这段记载可知,逸然性融明末来到日本,以北宗画风在日本画坛独树一帜,成绩斐然。明清时期,日本人主要通过长崎这一狭小、但又重要的窗口接受中国绘画的影响[2]。在逸然来到日本之前,整个日本画坛被江户派和京都派两大派系统治;逸然到来之后,他的佛像画和人物画广为流传,使长崎画坛变得异常活跃,逐渐形成了独具风格的派系。

由于现存资料不足,逸然赴日前的经历很难考证。日本黄檗宗研究先学吉永雪堂经过调查,先后编写了《兴福寺三代逸然性融年谱》《逸然性融纪年》,收藏于日本万福寺文华殿的吉永文库。近年来,锦识亮介在此基础上编写了《逸然性融年谱》(以下略称《年谱》)。据此《年谱》记载,逸然性融(1601-1668)万历二十九年(1601)八月生于浙江杭州府钱塘县东里坊①,名性融,号浪云庵,俗姓李氏。明崇祯十四年(日本宽永十八年,1641)以贸易商的身份来到日本。日正保元年(1644)拜谒长崎兴福寺默子如定成为补处②,正保二年(1645)升任兴福寺第三代住持。日承应元年(1652)四月至承应二年(1653)十一月,逸然先后四次写信,诚邀黄檗高僧隐元东渡日本弘法。承应三年(1654)七月,应逸然之邀,隐元来到长崎,在兴福寺开堂说法。日明历二年(1656)正月,逸然将兴福寺住持之位传于澄一道亮,退隐后专心绘制佛画。万福寺所藏列祖图共42幅,其中绝大部分为逸然所画。逸然还在日本重新刊刻了《黄檗和尚扶桑语录》《五灯严统》等重要禅籍。日宽文八年(1668)七月,逸然因病示寂,世寿68岁[3]45-64。

关于逸然赴日的时间,主要有三种说法:一说是日本宽永十八年(1641),见《普门寺隐元随从唐僧略历上申书》;第二说是正保元年(1644),见《兴福寺旧记》与《长崎古今集览·东明山兴福寺》;第三说是正保二年(1645),见《长崎三寺记·兴福寺》《长崎寺社帐·兴福寺》《长崎名胜图绘》《长崎古今集》《通航一览》《长崎画人传》等[3]46。日本学者吉永雪堂、锦织亮介、大槻干郎(《逸然的赴日年度》,1975)等持第一种说法,中国学者罗晃潮(《日本华侨史》,1994)、蔡毅(《中国传统文化在日本》,2002)等持第二种说法,日本学者木宫泰彦(《中日佛教交通史》,1986)、中国学者梁容容(《中日文化交流史论》,1985)、吴振华(《杭州古港史》,1989)等持第三种说法(上文所引《中国画学全史》也持此说法)。从逸然入住兴福寺的时间(1644)来看,笔者认为第一种说法更为合理。

二、逸然赴日背景

据《年谱》记载,逸然最初以贸易商的身份来到日本,也有说法认为逸然赴日之前是药材商人[4],但目前尚未发现有确切记载证明逸然曾经从事药材生意。据《即非禅师全录》卷十四“与幻寄逸公”载:

禅德病多谙药性,炼得通身是一株药树,自可除痾。近闻经冬愈翠,遇春转青,甚慰。远怀只如不涉,冬春通个消息来,呵呵。[5]689

从上述记载可知,逸然经常生病,因此深谙药性;即非如一禅师与逸然素有交情,互通问候。但是从这里并不能推知逸然赴日前曾从事过药材生意。笔者认为,逸然之所以在明末以贸易商的身份来到长崎,一方面是因为明末朝廷政局混乱,“海禁”政策松弛,使赴日变得相对容易;另一方面则与日本开放长崎港口,明日之间频繁的贸易活动密不可分。

明末清初是我国海上贸易的转折时期,此前以官方朝贡贸易为主,此后私人海上贸易急速发展,取代官方朝贡贸易,成为海上贸易的主体[6]。明隆庆元年(1567)部分开放海禁以后,沿海的私人贸易更加活跃。隆庆帝虽然开放海禁,但仍然禁止海商前往日本。明末清初人王胜时在《漫游纪略》中写道:

先朝禁通日本,然东之利倍蓰于西,海舶出海时,先向西洋行。行既远,乃复折而入东洋。嗜利走死,习以为常,以是富甲天下。[7]

从上文可知,虽然明政府禁止对日本的私人贸易,但由于对日贸易的高额利润,商人们仍然辗转前往日本进行贸易。

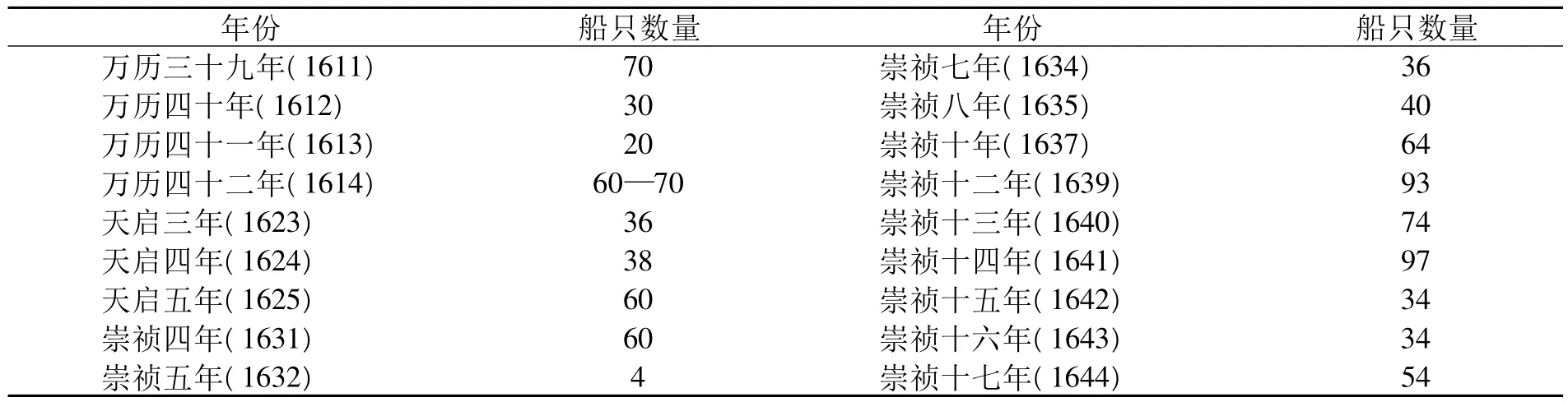

一方面,虽然日本德川幕府1633年至1639年连续颁布“锁国令”,禁止日本商人与外国通商,但中国与荷兰例外。当时长崎的“唐船贸易”十分活跃,其中十之八九都是中国商船[8]。日本政府对中国海商一律采取欢迎的态度,规定中国商船到达日本之后,“任何郡县岛屿、商主均可随意交易。”[9]此外,明朝商人到长崎进行贸易的同时,还可以随便访亲走友。另一方面,在明清易代之际,中国社会动荡不安,一些不甘仕清的明末儒士遗臣为躲避战乱,也借贸易之名来到日本。据统计,到日元禄年间(1688—1703),长崎有近一万名中国人,约占当时长崎总人口的1/6[10],日本学者岩生成一在《近世日中贸易数量的考察》中统计1611年至1644年到日本贸易的中国船只数量如下:

表1 1611—1644年赴日唐船统计表[11]

从表1可知,崇祯十年(1637)以后,赴日中国船只数量明显增多,到崇祯十四年(1641)达到顶峰。据《明史》(卷二四)记载,崇祯十四年,明廷内忧外患更为严重,李自成起义军攻克河南、南阳等地,清兵进攻锦州等地,各地灾荒不断。明思宗下诏大赦天下,“以时事多艰,灾异叠见,痛自刻责,停今岁行刑,诸犯俱减等论。”[12]明廷统治危如累卵,人们纷纷落荒而逃,出海避难。逸然性融也是在这种背景下东渡日本的。

三、入住兴福寺

明朝末年来到长崎的中国人以广东、福建、浙江等沿海居民为主,除广东帮、福建帮之外,其余被称为三江帮,主要是江西、江苏、浙江三地的华侨。1613年德川幕府在全国推行“禁教令”,禁止传播基督教。旅日华侨为证明自己不是基督教徒,同时也为祈祷出海安全,便在长崎各地建立寺庙,供奉海神妈祖。日元和六年(1620)三江帮华侨捐资建造了兴福寺,请江西浮梁人真圆出任住持。此后,兴福寺便成为三江帮华侨的菩提寺。

(一)遁入空门

据《年谱》记载,逸然1644年前往兴福寺拜谒住持默子定如禅师,削发为僧。锦织亮介指出逸然之所以渡海来到长崎并入住兴福寺,是因为之前就与黄檗禅有所接触[13]44。笔者认为未必如此,从逸然赴日及入住兴福寺的时间来看,都与明朝廷的命运息息相关。如前所述,逸然1641年以贸易商的身份来到日本,这一年明朝廷的统治岌岌可危,天灾人祸不断。如果说逸然在赴日之前就与黄檗禅结下渊源,则应在赴日后便进入兴福寺,参禅修行。逸然之所以在到达长崎3年之后才出家为僧,其原因尚需进一步考证,但从时间上来看,也可能与崇祯帝的自杀有关。另一方面,也有可能是希望以佛门为掩护,继续支持明朝遗臣的复明活动。锦织亮介指出,出家后逸然的立场明显站在明朝遗臣一边,邀请隐元赴日,并不只是为弘扬佛法,也是希望给旅居长崎的华侨以巨大的精神支柱[13]38。

(二)主持兴福寺

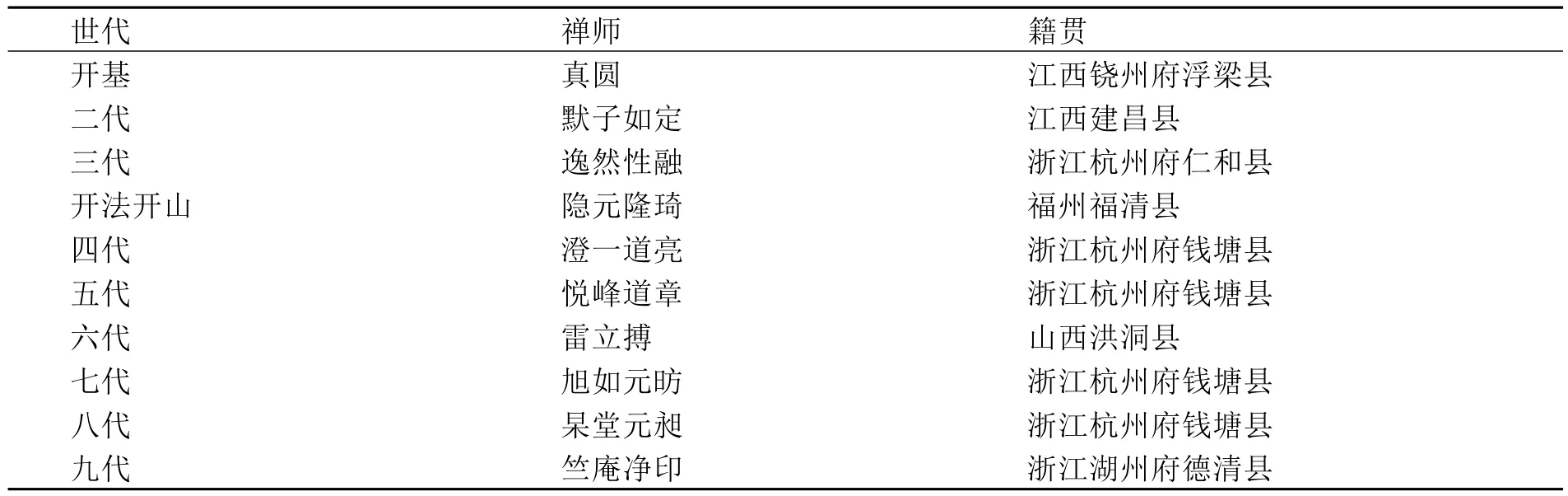

如前所述,兴福寺是三江帮华侨建造的菩提寺,其开基为真圆禅师。据《重建崎阳东明山兴福寺碑记》载:“真圆禅师,俗姓刘,江西浮梁巨商也,时中华不靖,于明泰昌庚申年航海来崎,舍资成寺云云。”[14]136如表2所示,兴福寺的住持从初代到第九代均为中国僧人,除开山隐元为福建籍之外,其余都是三江帮华侨。

表2 兴福寺历代中国住持简表[14]127

如前所述,逸然于1644年进入兴福寺,一年之后升任住持,这一方面无疑是由于其出众的才华,另一方面很可能是由于三江帮浙江籍华侨的举荐。据记载,三江帮中浙江籍人居多,兴福寺创建者之一颖川官兵卫就是浙江绍兴人。表2所列兴福寺的前九代住持中有六位都是浙江籍僧人。另据考证,逸然在主持兴福寺期间,曾与旅居日本的浙江籍明末志士交往甚密,代表人物有独立禅师、朱舜水、颖川入德等[13]37。

四、诚邀隐元赴日

佛教自6世纪传入日本以后,实现了同传统神道之间的“两部融合”,并很快取得绝对优势地位。到14、15世纪的室町时期以后,佛教开始走向衰微。佛教的世俗化倾向导致僧风沉寂,民心离散,又恰逢当时儒学思想大兴,因此批佛毁释的热潮一浪高过一浪。在这种形势下,僧界的一些有识之士为了向日本佛教界注入新鲜血液,改变佛教在日本民众当中的形象,他们也想仿效平安时代的先例从中国招请高僧赴日弘法[15]。

逸然正是在日本佛教日益衰微的背景下入住兴福寺的。日庆安年间(1648-1652),无心性觉来到长崎,寓居兴福寺。恰逢长崎崇福寺住持空缺,无心与逸然商量,决定邀请黄檗宗隐元禅师的高徒也懒性圭赴日担任崇福寺住持。也懒应邀东渡,但途中不幸溺水身亡。承应元年(1652),逸然应无心之请,诚邀也懒的师傅隐元赴日弘法。据《年谱》记载,承应元年四月,逸然将邀请隐元赴日的信函《第一请启》与通事、檀越等十三名的联名邀请函交给唐船船主何素如送至黄檗山隐元之处。现将《第一请启》的内容摘录如下:

融自年逾不惑,幸切有闻,弃俗归僧,辟邪就正。俾得一朝,补衲扶桑,九首师心大法。爰值鲸波阻绝,海国闻艰。由唐迄宋,稽四百年,末由一接宗风。(中略)融至藐孤,惟以创道是怀。人合同心愿切,开天有日。扶桑东际,法雨均沾。和域天中,慈云遍布。兹已诚控镇台,专致悃愊。希驾鳌独驭,以救沉迷。转扶桑为净梵、化黔庶作天亲。[16]1587-1588

逸然在信中表示,之所以邀请隐元赴日,是因为受到大海阻隔,唐宋两朝近四百年,日本都没有承接临济宗风。自己虽然势单力薄,但以振兴宗风为己任。并且已经得到长崎奉行(即当地最高权力者)的同意,诚恳邀请隐元赴日弘法。

当年七月,隐元回信,婉言拒绝了逸然的邀请。据《隐元禅师语录》卷十二“复长崎禅人书”载隐元回信的内容如下:

蒙召本当从命,奈山僧老矣,弗获远应,是所歉也。但最尊者道:至贵惟王,非王无以重其道,非道无以祝其王。故灵山佛法付嘱国王大臣,良有以也。彼此各土语言、礼节、佛法、人情恐不贯通,而见责于方外,则进退两难矣。(中略)行道难于学道,而护法不易请法也。倘因缘出现于此,则龙天相焉,王臣重焉。有召则应,开化一方,即未敢望达磨之来震旦,要非图声名利养而已也。夫悬一祖灯于扶桑,朗耀百千万劫,福国庇民,无穷无尽,诚非细事。[17]

从上文可知,隐元拒绝赴日弘法的原因一是年事已高,不宜远征;二是担心赴日弘法的护法问题。隐元认为赴日弘法“诚非细事”,一定要有执政者的重视作为强大的后盾,因此需要认真商榷。

同年八月,逸然将《第二请启》以及路金、香帛等交给船主何素如,再次邀请隐元东渡。但途中遭遇海盗,此信函未能被送达黄檗山。承应二年(1653)三月,逸然将《第三请启》交给僧自恕送至隐元处,第三次恳请隐元赴日。《第三请启》的内容摘录如下:

性融年逾知命,托足他乡,滥厕僧伦,未闻大法。兹者有心向上,痛作前鞭,客秋再托素如居士,上陈书仪,并沥悃诚,敬请法驾东来。……颙颙属望,不独融切云霓,即镇主二檀以及举国缁素,伫瞻驾临,激切水火。[16]1590

在此信函中,逸然明确说明长崎的两位奉行是其寺弘法的强大外护,并传达了日本僧俗民众盼望隐元东渡的迫切心情。

隐元对赴日弘法依然心存顾虑,回信说需先派遣监寺良者赴长崎调查情况,然后再做决定。当年十一月,未见隐元东渡的逸然将《第四请启》与七位檀越的联名邀请函交给僧古石送至隐元处,第四次邀请隐元东渡。《第四请启》的内容摘录如下:

得蒙老和尚两传法语,一喝当头,播之通国,征闻上下。谁不曰赤紧婆心,不将我弃。亲承慧命,若可人同。是此一方海域生民,翘翘吁首。千秋祖道重光,赫赫烜旦。乃至岛主嘉诚,远疏江府,令音在译,喜出与衷。(中略)求老和尚卓锡睿临,祈执事师呼鳌劝驾。上可以慰岛主之允,下有以副群生之望。振起三百年临济宗风,靖扫八万劫野狐秽迹。[16]1593-1594

逸然再次表达了日本僧众求法的迫切心情。对于隐元的顾虑,逸然解释说长崎奉行已经把隐元的两次回信都上报到江户幕府。因此希望隐元能够早日东渡,以慰藉岛主与庶民。

当年十二月,隐元被逸然的再三邀请所打动,回信表示愿意东渡传法,称“三请法轮能不退,千秋道振在斯时”[16]1596。学者们认为隐元东渡的原因,一方面因其弟子也懒东渡未果,颇有憾意,但最主要的原因,是由于两年内逸然四次来书邀请[18]。

隐元之所以对赴日之事如此犹豫与慎重,一是出于对弘法是否得到保障的担忧,二是顾及师傅费隐通容的反对。费隐在顺治九年(日本承应元年,1652)十一月写给隐元的信中说:

闻日本国王以厚礼请首座到彼国弘扬祖道,此诚美事,多动时听。但广漠汪洋,风迅莫测,当以也懒为戒,决不可往,应修书以谢。况首座数年来江外名闻甚佳,当守名闻以荫后人。[19]43

从上述内容可知,费隐听说日本以厚礼聘请隐元东渡弘法,劝其以也懒为鉴,不要前往,希望隐元能够以德行教化后人。因此,隐元决定东渡弘法后,写信给费隐说明赴日的理由,据《上径山本师和尚》载:

日本之请,原为懒首座弗果其愿,故再聘于某,似乎子债父还也。前承和尚严训,即修书辞之,不意秋间随舶再聘,至洋中被海上君子所夺,前岁十月,又着僧亲到山中致聘,恳请再四,念其诚至,故许之。[16]2196

隐元表示赴日弘法是为弟子也懒还愿,虽几经推辞,但对方再三诚恳邀请,因此才决定东渡。

隐元赴日后创立日本黄檗宗,犹如一股新鲜的血液刺激了日趋衰落的日本禅宗的发展,这都得益于兴福寺住持逸然的四次诚邀促成隐元东渡,因此在谈及隐元对日本佛教所做的贡献时,不能忽视逸然发挥的重要作用。

据《百痴禅师语录》卷十九“示日本逸然禅德”载:

逸公长老闽产也。居扶桑日久,风俗语音筹之甚熟。尝念古印原梦窗诸禅,宿入中国问道。而径山虚堂老人曾在此方阐化迄今,语录昭布,若素若缁悉知。有宗门向上事,我黄檗琦法兄应长崎之请,三四年来道法隆崇,尊卑膜拜者争额曰:活佛。呜呼!逸公首倡之谊,羽翼之功岂少也哉![20]

百痴禅师认为隐元之所以能够赴日弘法,逸然的邀请与辅佐功不可没。

五、重刻《五灯严统》

《五灯严统》(以下略称《严统》)由隐元的师傅费隐通容编撰,此书主要是为了匡正曹洞宗远门净柱禅师所注灯录《五灯会元续略》的讹谬,全书共25卷。《严统》刊刻完成后,费隐四处筹措印刷的费用。费隐在写给隐元的信中说:“严统大部书将完,不知纸事何如。亦当与南山商之为望。”[19]43此处“南山”是指费隐的法嗣,时任福建漳州南山寺住持的亘信行弥。费隐反对隐元东渡,其中一个原因也是希望隐元能协助筹备《严统》的印刷工作。《严统》在顺治十年(1653)公开印刷,由于带有针砭《五灯会元续略》的明确意图而写成,在禅林引发很大争议,并导致诉讼,最终费隐败诉,《严统》遭到毁版[21]20。

隐元始终支持费隐刊刻《严统》,并曾亲自为《严统》筹备用纸。顺治十二年(1655)五月,隐元派遣专使到虞山维摩院拜谒费隐,费隐让其带走一部《严统》转交给隐元。费隐在给隐元的信中写道:

老僧仓卒,无所置办以复吾徒。唯《五灯》一部,四家字帖一套,银如意一握,名画一幅,老僧全录一部,略伴片笺之寄,当以收用。二专使尽心诚意,亦无一可赠,吾徒当以厚遇之,庶致老僧心安也。[19]49

隐元为完成费隐的心愿,决定在日本重新刊刻《严统》。明历三年(1657)三月至七月,隐元召集门徒商议重刻《严统》一事。据《重刊五灯严统跋并赞》载:

余小子遨游海外,不知吾师担荷法门之忧,其歉何如。一日过知浴寮,偶阅老人示逸然偈,有“流通法脉腾今古,无限风光令远思”之句,彻见师心片片。谓逸然曰:“子知之乎?”然少顷,感悟密嘱之意,欢然承领,可谓见义而为知恩有地。更有甚兵卫者,与数信士,共乐其事。启板于季春,不满百日,其工已竣。真猛于三军,迅如瀑流矣。[22]

隐元一直对未能为师傅费隐分忧感到愧疚。一日偶见费隐寄给逸然的诗偈,洞悉费隐希望法脉能在异域发扬光大的愿望,便问逸然是否领悟其中含义。逸然感悟到隐元的意思,便欣然答应重新刊刻《严统》。农历三月动工,不足百日便完成了工程。

《严统》在日本被重新刊刻之后,通过来往于长崎与大陆的贸易船只传回中国。费隐在顺治十七年(1660)六月给隐元的信中写道:

幸得今上隆重济宗,自古以来无比。(中略)《严统》每年得寄数十部此土流行,吾徒德莫大焉。外补遗数章,当依此刻入。切嘱。此土皇上亦己御览,但未见批行。并闻。[19]64

从上文可以解读如下信息:隐元在日本重刻《严统》之后,每年寄回几十部在中国禅林广为流传;费隐嘱咐隐元刊刻《严统》补遗,继续回流禅籍;《严统》在中国的影响日益扩大并得到皇帝御览。

当时日本佛教界也存在着戒律松弛、师承混乱的问题。《严统》强调的明确宗统、严格师承的主张,吸引了许多有志修行的禅僧,刺激了日本佛教的发展[21]24。据《普照国师年谱》明历三年(1657)丁酉条载:

二月,逸然监院请刻《五灯严统》,以酬径山老人素愿。师嘉其志,为跋其后。(中略)重刻天童径山容二老人全录。[16]5230

可见,逸然应隐元之请,在重刻《严统》的同时,还重新刊刻了隐元的师祖密云和师傅费隐的语录,使这些禅籍可以流传至今,为中日黄檗宗的发展作出了巨大贡献。据《即非禅师全录》卷二十四“题严统后”载:

统上纲宗联芳佛祖,严正法眼,照耀古今,直得虚空点首,万象扬眉,吾祖之功,盍有不可思议者矣,书至扶桑,如日东明,大地众生,藉是而醒,觉耳幻寄逸然,禅德行深,愿重以法为怀,独减衣盂之资,鸠诸善信共肩,剞劂用广流通,其设心措虑,与吾祖同一慈悯,可谓仁之至义之深也,老人及木法兄既跋而赞之,予虽不能言,乌可以无言。[5]737

即非禅师对逸然重刊《严统》给以了高度评价,认为此举可谓“仁之至义之深”。

六、专事佛画

根据逸然年谱记载,逸然开始专事佛画始自日本明历元年(1655),这一年的夏天逸然描绘了“初祖达摩图”,十月前往隐元所在的普门寺,翌年正月,将兴福寺住持之位传于澄一后隐退,再次前往普门寺,明历三年(1657)返回兴福寺。在这期间逸然描绘了“芦叶达摩图”与“释迦如来图”,并从此开始踊跃创作,留下了大量佛画作品。锦织亮介认为逸然最初的作品完成于普门寺,且在其宣告退隐之后,因此推断逸然专事佛画的动机应在滞留普门寺期间[23]。据统计,现存的逸然佛画作品有八十余件二百余幅,内容多为佛教人物图[13]35。逸然的佛画深受日本黄檗僧徒的喜爱,其门下涌现了河村若芝(1638—1707)、渡边秀石(1639—1707)等著名画僧,被称为“逸然门下双壁”。以逸然为首的画派被后人称为“逸然画派”,是江户时代长崎画坛的重要组成部分,逸然也被称为长崎汉画(唐绘)之祖。

逸然的佛画造诣极高,据《即非禅师全录》卷十五“答逸然禅德”载:

祖影降临梵容生动,禅德妙手岂让吴生。登时展挂法堂,值合郡缁素瞻礼,不胜赞叹。但阙数尊,重烦大笔,凑成四十三幅全堂,永镇广寿常住,不惟禅德芳名与此山俱垂不朽,而寿命与列祖慧命同无穷耳,端此谨渎容谢不既。[5]690

日宽文七年(1667),即非请逸然绘制列祖图。即非高度赞扬逸然卓越的绘画造诣,希望其能绘制完成四十三幅全堂列祖图,流芳百世。

又据《即非禅师全录》卷二十二“谢逸公写全堂祖图”载:

一毫头上各翻身,镜像春容妙入神,只眼豁空今古梦,法轮从此转微尘。[5]725

逸然应邀完成了全堂列祖图,即非禅师对此表示感谢,并再次赞扬了逸然精湛的绘画技艺。从即非禅师的描述可见,逸然的绘画工笔与写意相兼,重视人物形态,笔法惟妙惟肖。

七、结语

综上所述,逸然性融于明末清初为躲避战乱,作为商人来到日本长崎。正保元年(1644)拜谒兴福寺住持默子如定,出家为僧,翌年升任兴福寺第三代住持。承应元年(1652)至承应二年(1653)逸然先后四次写信诚邀隐元禅师赴日弘法,并最终促成隐元东渡,创立日本黄檗宗,开日本禅宗史的一代新风。逸然在日本重新刊刻《五灯严统》与隐元师祖的语录,不仅对日本黄檗宗的发展作出了巨大贡献,也推动了中国禅宗的发展。逸然退隐后,专攻佛画,门下弟子众多,在长崎画派中独树一帜,被称为长崎汉画之祖。逸然作为明末清初赴日的浙江籍侨僧,在中日文化交流史上发挥了重要作用。

注释:

①关于逸然的出生地,锦织亮介在《逸然性融年谱》中依据《长崎东明山兴福寺志》《普门寺隐元随从唐僧略历上申书》等史料,认为逸然为“浙江杭州钱塘县俗姓李氏、东里坊一面人”。后又在专著《黄檗禅林的绘画》中再次指出,推断逸然性融的出生地为“钱塘县”,并认为之所以把“钱塘县”多记作“仁和县”,其原因主要是两县邻接之故。但据《浙江通史·明代卷》载,明代杭州府辖9县,仁和、钱塘两县相邻,仁和县下有8个坊,东里坊亦在其中,而并非在钱塘县境内。因此,笔者认为逸然的出生地应为“仁和县”,由于两县相邻,才多被误记为“钱塘县”。

②佛教语。前佛既灭后,菩萨成佛而补其位之称。亦指嗣前佛而成佛之菩萨。这里指住持的候补。

[1]郑午昌.中国画学全史[M].上海:上海书画出版社,1985:328.

[2]王勇,上原昭一.中日文化交流史大系:艺术卷[M].杭州:浙江人民出版社,1996:55.

[3]锦织亮介.逸然性融年谱[J].北九州大学文学部纪要,1997(55).

[4]任道斌.清初海禁时期的浙江渡日画家活动(下)[J].中国画研究,2007(2):114-121.

[5]明洞,等.即非禅师全录[M]//明嘉兴大藏经.台北:新文丰出版社,1987.

[6]林仁川.明末清初私人海上贸易[M].上海:华东师范大学出版社,1987:1.

[7]王胜时.漫游纪略·闽游[M]//笔记小说大观.扬州:江苏广陵古籍刻印社,1983:4.

[8]晁中辰.明代海禁与海外贸易[M].北京:人民出版社,2005:237.

[9]長崎县.长崎县史·対兰交交涉编[M].东京:吉川弘文馆,1986:103.

[10]原田伴彦.长崎[M].东京:中央公论新社出版社,1963:78.

[11]李金明.明代海外贸易史[M].北京:中国社会科学出版社,1990:175.

[12]张廷玉,等.本纪第二十四·庄烈帝二[M]//明史.上海:中华书局,1974:329.

[13]锦织亮介.画僧逸然的交游——七封书简[J].黄檗文华,1998(119).

[14]罗晃潮.日本华侨史[M].广州:广东高等教育出版社,1994.

[15]肖平.明末清初渡日僧侣之活动及其贡献[J].中山大学学报论丛,1999(5):127-136.

[16]平久保章.新纂校订隐元全集[M].东京:开明书院出版社,1979.

[17]海宁,等.隐元禅师语录[M]//明嘉兴大藏经.台北:新文丰出版社,1987:284.

[18]王勇,中西进.中日文化交流史大系·人物卷[M].杭州:浙江人民出版社,1996:252.

[19]陈智超,等.旅日高僧隐元中土往来书信集[M].北京:北京中华全国图书馆文献缩微复制中心,1995.

[20]超宣,等.明百痴禅师语录[M]//明嘉兴大藏经.台北:新文丰出版,1987:101.

[21]林观潮.费隐通容《五灯严统》的毁板与日本重刻[J].世界宗教研究,2008(3).

[22]隐元.重刊五灯严统跋并赞[M]//禅宗全书·五灯严统.台北:文殊出版社,1988:1042.

[23]锦织亮介.逸然与探幽[J].黄檗文华,1995(117):8.