论海根外交政策国内分析模型的适用性——以20世纪70年代韩国政府对北政策为例

焦 佩

目前,外交政策的理论分析模型主要集中在国际体系和国家两个层面,鲜有从国内层次进行分析的模型,海根(Hagan)模型就是这些为数不多的外交政策国内分析模型之一。该模型虽然在国外被频频引用,但在国内教材和期刊上却还没有看到任何相关介绍和研究,因此很有必要对该模型进行介绍并进一步检验其适用性。

为了说明并检验海根模型的适用性,本文将以20世纪70年代韩国政府的对北政策为例,对该模型进行详细的介绍、剖析和检验。之所以选择这一案例,是因为通过对韩国这样的东方国家进行案例研究,可以进一步检验海根模型是否适用于西方文化以外的其它类型国家,从而提高该模型的一般化水平。另外,韩国属于亚洲政治民主化基本完成的国家,以该国民主化过程中的外交决策为研究案例,对其他民主化进程中亚洲国家也具有一定借鉴意义,特别是对中国外交政策模型的构建具有参考价值。

一、海根模型①Joe D.Hagan.“Domestic Political Explanations in the Analysis of Foreign Policy”,in L.Neack,J.Hey & P.Haney(eds.).Foreign Policy Analysis:Continuity and Change in Its Second Generation.New York:Prentice Hall,1995,pp.117~143.的内容

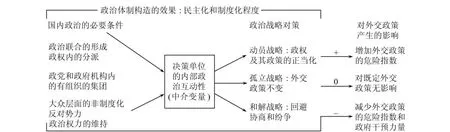

美国国际政治学者乔·海根(Joe D.Hagan)在总结前人研究成果的基础上,开发出一套模型,用于说明国内政治变动对该国外交政策的影响。该模型的核心在于说明,当一国的政治领袖遭遇国内反对势力不同程度的挑战时,政府会根据反对势力挑战的特征采取不同的战略——和解战略、孤立战略和动员战略,随后这些不同的战略又会对外交政策产生不同的影响——风险增加、风险减少、风险无变化。该模型包括两个关键内容:一是政权正在遭遇国内反对势力挑战时,不同的反对势力类型会导致执政领袖采取不同的对应政策;二是执政领袖为应对挑战而采取不同战略时,不同的战略会导致该国的外交政策风险程度发生不同的变化。

首先,海根为了测定国内政治对外交政策所起作用的大小和方向,提供了以下三种基本方法。

第一种方法是对国内反对势力的特征加以测定分类的方法。此方法首先假定政治领袖对国内反对势力的特征最为敏感,政治领袖所制定的对应政策直接依存于反对势力的位置、能力和强弱。反对势力的位置是指,反对势力与国家权力机构间的距离远近,具体分为三种情况:(1)反对势力位于现政权的下属机构内;(2)反对势力位于政府和政党机构内有组织的集团中;(3)反对势力位于社会大政治环境下的大规模群众运动中。反对势力的能力是指反对势力试图改变现政权的政策、颠覆现政权时,可以动员的政治资源的多少。反对势力的强弱是指反对势力对现政权挑战的程度。根据挑战程度从弱到强的顺序,可把反对势力的强弱分为三种情况:(1)对有限的政府政策提出挑战的情况;(2)要求政府领袖下台的情况;(3)试图颠覆整个政体的情况。海根认为,反对势力越是接近政权中心,越是掌握大量政治资源,越是要求政体作出全面改变,现政权政治领袖也就越会集中精力加以应对。

海根认为,政治领袖们所采取的应对反对势力的政策,在一定程度上和反对势力的特征相关。例如,拥有的社会政治资源不多,提出的政治要求并不极端,且位于政权内部的反对势力,政治领袖一般会对其采取和解战略。相反,针对极端的、不妥协的、处于政权外部的、拥有丰富社会政治资源的、强有力的反对势力,政治领袖一般会采取动员战略。

第二种方法是针对政治构造而提出的方法。该方法认为政治构造是政治领袖对付反对势力时的具体政治状况,包括当时政治领袖的政策选择、政治联合的形成、权力斗争的博弈等等。民主化和制度化的程度,是判断政治构造的两个最重要标准。民主主义领袖对反对势力非常敏感,在外交政策制定中一般会吸取反对势力的意见。相反,权威主义领袖则倾向于通过对反对势力的收买和压制,来合理化其外交政策并维护政权的威信。制度化是指一国的政治规范和程序是否健全,能否被顺利实施,执政势力和反对势力的政治行为是否受这些政治规范和程序的约束。在制度化程度高的政体下,政治领袖倾向于和反对势力进行妥协。相反,在制度化程度低的政体下,政治领袖更多采用政治高压手段来对付反对势力。

第三种方法是用来测定国内政治对外交政策影响的中介变数,也就是决策环境的方法。海根在过去和赫尔曼(Herman)的研究中就已经指出,政府内的政治形态、环境和决策议题的特征等因素会影响政策决策的体系和类型。在此基础上,海根进一步提出了决策单位的概念。这里的决策单位被定义为,为了实现特定的外交行动路线,由拥有动用国家资源的权限和权力的个人组成的决策体。决策单位可以分为三种类型,即强硬领袖型、单一集团型和自律集团联合型。这三种决策单位类型的每一种,又可以再细分为封闭型决策单位和开放型决策单位。封闭型决策单位一般强调决策单位内部的互动性,对反对势力采取排斥和漠视的态度。开放型决策单位一般会考虑外部反对势力的立场,甚至会出台包容反对势力的政策。

海根综合以上三种方法,具体就这些方法在外交政策说明过程中的运用进行了如下论述。首先,他认为反对势力的特征直接决定了现政权领袖的应对政策,因为反对势力的位置、能力和强弱关系到了现政权的存亡和变动,现政权在外交政策的制定上不得不考虑该政策的实施对国内政治特别是政权的存续、政治联盟的聚散所产生的重要影响。其次,他认为,现政权用于对付反对势力的政治博弈策略,会直接影响到该政权的外交政策决策过程。具体来讲,现政权应对反对势力的策略包括以下三种:(1)主张协商和回避纷争的和解战略;(2)镇压或收买反对势力的孤立战略;(3)合理化现政权及其政策的合法性,依靠社会动员来获得支持的动员战略。关于这三种国内政治战略和外交政策之间形成的关系,海根具体作出了以下说明。

(一)和解战略:协商和纷争回避

使用和解战略时,现政权政治领袖一般在外交政策的制定上受到了反对势力的牵制。这种牵制也包括外交政策的制定和批准过程中必须获得反对势力的赞同,因此不得不对反对势力作出妥协的情况。妥协是指政治博弈中,对立的双方同时做出让步、选择中间方案的情况,是协商战略的一种特殊结果。当反对势力对现政权领袖的合法性提出挑战时,选择和解战略的核心目的是为了回避可能发生的国内政治混乱。在这样的情况下,政治领袖为了维护其统治,通常会回避可能给反对势力以口实的外交政策,推行和解政策。

(二)动员战略:现政权及其政策的合法化

动员战略是政治领袖在主张其政策和统治的正当性的同时,直接对抗反对势力的极端战略。动员战略的目的不仅在于镇压反对势力,而且在于保持和增加人民对现政权和其政策的支持。政治领袖常用的动员战略包括:(1)高举民族主义或者反对帝国主义的旗帜,把和外国势力相关的集团或者个人作为替罪羊,从而达到获取民众支持的目的;(2)政治领袖向社会大众显示其超凡的个人魅力和政治能力,使人民相信他具有维护国家安全的特殊能力。动员政策一旦成功,将会把人民对国内政治的关心转移到对外交问题的关心上来。在特殊情况下,政府甚至会做出对外使用武力和发动战争的高危险性外交决策来博取民心。

(三)孤立战略:对反对势力的镇压和收买

孤立战略是政治领袖对付国内反对势力的又一方法。使用孤立战略的政治领袖,面对国内强大的反对势力时,一般会把国内政治和外交问题分离,排除外交决策中的国内政治干扰因素。使用孤立战略的政治领袖,或是推行强有力的镇压措施,或是使用收买手段,或是答应反对势力在外交政策以外的其他问题上作出让步,从而使反对势力屈服并不再干预外交政策。使用孤立战略的政治领袖一般都具有推行其外交政策的强烈决心。

综上所述,海根认为,一个国家在政权和政治领袖遭遇反对势力的挑战时会采取三种不同的战略,这三种战略的取舍由该国国内政治条件决定,三种不同的战略选择对该国的外交决策分别产生不同的影响。和解战略下,政治领袖在外交决策中会不同程度地吸收反对势力的意见;孤立战略下,政治领袖坚持原有外交决策立场不变;动员战略下,政治领袖为了获得民众支持会更倾向选择武力和战争等高风险外交政策。

图1 Hagan模型:国内政治与外交政策

二、海根模型适用性的案例分析

(一)20世纪70年代韩国国内政治特征

在这一部分中,本文将对海根模型中的第一阶段,即国内政治特征对政治领袖战略选择产生的影响进行案例分析。特别将对第一阶段中的核心命题——不同的反对势力类型会导致执政领袖采取不同的对应政策——进行检测。

20世纪70年代的韩国,政治体制还处于前民主化阶段,制度化程度较低,总统采取封闭强硬型领导方式。1969年,已经两次当选为总统的朴正熙违背诺言——“为了阻止每逢总统任期结束就修改宪法的恶习,以后宪法修正不仅必须经过国会议员三分之二以上的赞成,而且还要获得全民公投中过半数以上的支持”①——强行修宪后第三次当选为总统。朴正熙上台后推行总统权限无限强化的总统制政体。政党、内阁、中央情报部、总统秘书室、军部等国家核心机关都被朴正熙的亲信所把持。这些机构与总统之间完全是上下等级关系,但却相互牵制,权力的核心集中于朴正熙本人和其属下的总统秘书处和中央情报部。按照海根的见解,朴正熙这种封闭型的强硬权威政治领袖一般会对反对势力采取漠视态度,对付策略也不外乎收买和镇压两种。

事实上朴正熙一上台就受到来自韩国社会民主进步势力的强烈反对,学生是其中的先锋和主体。面对朴正熙的“三选改宪”,学生展开了声势浩大的游行。在野党也对学生运动进行了声援。1971年的国会选举中,新民党获得89席,对获得113席的执政党(民主共和党)直接构成了威胁。在议会里,在野党不断通过放弃议员资格、妨碍议案表决、集体退场等方法来表达对朴正熙政权的不满。按照海根对国内反对势力的特征加以测定分类的方法,朴正熙政权的反对势力主要存在于社会大政治环境下的大规模群众运动中。它们具有很强的社会动员能力,反对目的不在于要求政府对特有政策进行修改,而在于改变整个政治体制,这使朴正熙不得不集中精力加以应对。民主化和制度化较低的朴正熙政权在面对极端的、不妥协的、处于政权外部的、拥有丰富社会政治资源的、强有力的反对势力时,正如海根所言,动员战略成为首选。事实上,朴正熙总统也正是通过颁布“休学令”和“提前放假令”来应对学生运动。1970以来,朴正熙政权为了对付学生运动,先后两次颁布“非常戒严令”,两次颁布“卫戍令”,三次颁布“休学令”。

综上所述,70年代的朴正熙政权,在政治体制结构方面,民主化和制度化的程度低下;在决策单位方面,推行封闭强硬的个人领袖模式;在遭遇的反对势力类型方面,面临来自大众层面的学生运动的强烈反对。在这样的国内政治状况下,朴正熙政权更倾向于采取动员战略来对付反对势力。在冷战缓和期通过制造国家危机局面,一方面借机镇压学生运动,另一方面提高领袖威信和魅力,使人民相信他具有在特殊情况下维护国家安全的特殊能力。

(二)朴正熙的动员战略促成对北政策的变化

在这一部分里,本文将对海根模型中的第二阶段,即领袖采取的应对反对势力的战略类型对该国外交政策产生的影响进行案例分析。如前所述,70年代韩国的国内政治状况决定了朴正熙对反对势力主要推行动员的战略。下面,将分析朴正熙的动员战略如何影响了韩国的对北外交政策、增加了其危险指数。

朴正熙第三次当选总统后,已经不再具备操纵议会再次改宪的能力。面对反对势力的强大攻势,朴正熙不再满足目前的任期总统制,开始追求终身专权。当时,全球冷战局势趋于缓和。美国政府推行尼克松主义,开始部分撤回海外驻军。随后美韩达成协议,约定到1971年6月为止,驻韩美军将由过去的6万3千名下降为4万3千名。驻韩美军的部分撤出,再加上中美关系的破冰,韩国政府对国家安全的忧虑大幅增加①Gaston Sigur.“Korea Politics in Transition”,Korea Scope 1987,7(1),pp.103~105.。另外,当时的朝鲜半岛南北双方剑拔弩张,朝鲜政府采取了一系列强硬军事政策,不断刺激本来就比较脆弱的半岛安全。青瓦台袭击事件、美国情报收集舰艇事件、韩国东海岸间谍事件、美国侦察机被击落事件等都是其中的代表。朴正熙政府利用变化的国际环境,夸大国家安全危险,着手修正过去的国家安全政策②。他警告韩国国民,表示韩国极有可能成为下一个越南,提出“一边战争,一边工作”的口号,动员250万名国民组成“乡土预备军”,就连学生也通过军事训练被组织起来。结果,朴正熙总统利用70年代的半岛安全紧张环境,提出主动对应国家安全危机的口号,并以此为借口在1971年12月6日宣布国家进入非常状态,12月27日出台《国家保卫法》,在全国树立军事独裁体制。这些在动员战略基础上形成的准战时外交政策,危险指数显然大大高于以前。

1972年以后,朝鲜因为国际援助减少,没有能力发动频繁的武力攻击,对韩国突然攻击的次数开始减少③C.I.Eugene Kim.“Civil-Military Relations in the Two Korea”,Armed Forces and Society1984,Fall,p.27.。南北局势趋于缓和,战时动员政策不再奏效,朴正熙又巧妙地推行新的动员战略来显示其具有保卫国家安全的特殊能力,巩固其权威政体。先是,韩国的红十字会和朝鲜的红十字会举行了双边会谈,就离散家族会面问题交换了意见①。随后,朴正熙开始秘密推进南北直接谈判②Young Kihl.Politics and Policies in Divided Korea.Boulder:Westview Press,1984,p.63.。1972年4月29日,韩国中央情报部长室和朝鲜组织指导部长室之间开通了直线电话。随后,1972年7月4日上午10点,韩国和朝鲜同时发表了《七·四南北共同声明》。朴正熙和金正日共同表示,南北双方可以超越理念和体制的差异,在民族团结原则的基础上追求和平统一。接着,朴正熙秘密组织一批法学家制定了《维新宪法》,批评自由民主主义体制浪费且没有效率,为了实现和平统一,必须建立新的政治体制③。这显然是动员政策的又一种变形,朴正熙通过《七·四南北共同声明》的缔结向韩国人民展示了其具有维护国家、民族安全的特别能力,从而既打击了反对势力又合法化了独裁统治④。这种通过秘密外交手段来达成目的的政策,危险指数也要比正常高出许多。

综上所述,70年代韩国政府的对北政策是国内动员政策的产物,其目的是为了达到镇压反对势力、合法化权威统治的目的,其危险指数要高于正常水平。

三、结 语

综合以上分析,结合海根模型,我们可以做出以下总结。第一,70年代的朴正熙政权属于制度化、民主化较低的范畴,总统推行封闭的强硬领导方式,在应对学生和在野势力的反对时,采取了动员战略。第二,70年代的朴正熙政权把国内动员战略和外交政策巧妙结合起来,先后推行了危险指数较高的准战时外交和秘密南北对话外交,来巩固其独裁统治。通过此案例分析,可以看出海根模型在分析国内政治和外交政策之间的关系上,具有很强的适用性。无论是发达的民主主义国家,还是民主化过程中的国家,都可以通过对该政权决策单位特征和国内反对势力特征的分析来预测该政权的外交政策变化趋势。

但是,在运用海根模型来说明一国外交政策时,因为我们无法控制整个外交环境,从而无法排除其他因素对外交政策的影响。也就是说,我们虽然看到了在A条件下B结果的出现,但却无法断定B结果一定是由A引起。因为B结果很可能是由A以外的其他原因引起的,或者是由其他原因和A共同引起的。在本案例中,当时的国际环境其实也对韩国的外交政策发挥了重要的影响。70年代美苏缓和、中美缓和、驻韩美军部分撤出等等国际条件都造成了韩国国家安全危机,这一时期出台的包括《七·四南北共同声明》在内的对北缓和政策,也可以看作是国际大环境的产物。在这一点上,仅仅运用海根模型显然无法得出满意的答案。

此外,通过对海根模型的案例分析,至少可以看到该模型具有以下理论价值和实践意义。在理论价值方面,海根模型创造性地把一国政府对内应对国内反对势力的战略和对外应对他国的外交政策结合起来,在政府的内政和外交之间架起了桥梁。相比罗伯特·普特南(Robert D.Putnam)提出的“双层博弈”模型,海根模型的适用范围更加广泛。“双层博弈”模型在说明内政和外交的关系上,指出外交政策批准受到国内各种利益集团影响,在制定外交政策时必须考虑国内批准问题。这样,在非民主国家,“双层博弈”模型很难适用。然而,海根模型不仅适用于民主国家也适用于非民主国家,一国的民主化和制度化程度成为该模型的一个重要变量。在实践意义方面,海根模型对中国外交政策模型的构建具有启发和借鉴意义。我国是一个多民族的发展中国家,在民主制度完善和民族自治制度完善过程中不可避免地会面临诸多势力挑战。特别是面对民族分裂势力和西方干涉势力时,如何制定既维护国内稳定又最大化国家利益的外交政策极为重要,海根模型就此可提供借鉴意义。