基于语料库的六朝与隋唐五代石刻楷书异体字比较调查

李海燕

(同济大学国际文化交流学院,上海 200092)

以渐变形式发展的汉字演变现象在前后阶段的石刻文字中可以呈现出比较明显的可比性。因此,基于汉字楷化过程中各个发展阶段的出土文献用字中异体字情况的历时比较调查,可以更加直观地反映汉字形体变异的整体情况和发展趋势。相对于隋唐五代来说,六朝时期处于汉字楷化过程的初始发展阶段。因此,楷化过程中汉字形体演变的不同特点、影响演变的因素等都可以通过这两个阶段实际材料的比较调查显示出来。六朝的实物文献材料,目前发现的主要有石刻文字、简牍文字、残纸和书帖文字三种,其中简牍文字属于隶楷文字[1],残纸文字中楷书字量比较少,书帖经过了历代的摹写或拓印,不能准确地反映当时的文字使用情况。因此,与隋唐五代石刻楷书最有可比性的非六朝石刻楷书莫属。本文主要以“六朝石刻楷书语料库”和“隋唐五代石刻楷书语料库”为研究平台[2],从异体字的数量、异体字形、字位主形三个方面展开对“六朝”和“隋唐五代”石刻楷书异体字的比较调查。

一、异体字数量的比较

有关异体字的数量,我们主要从两个角度进行比较:一是石刻楷书中存在异体的字位数量的比较;二是各个字位下异体数量的比较。

(一)字位数量的比较

字位数量的比较主要是为反映在记词功能相同的前提下字形变异的大致倾向。本文主要对出现异体的字位及平均异体的数量进行了比较。统计结果如下:

时代 出现异体的字位数异体字字样总数平均异体数量六朝2484 6441 2.59隋唐五代4142 9874 2.38

通过比较发现,六朝石刻楷书中的异体现象较为丰富,而隋唐五代石刻楷书的字形变化略少。即与六朝相比,隋唐五代石刻楷书的形体渐趋规范定型。这与隋唐五代时期的社会历史不无关系。隋唐五代之际,国家统一,社会稳定,特别是唐代盛行“明经帖士”的教育方式,大大促进了人们对规范字样的重视。在当时主要表现为两种倾向:一是官方政府方面,组织相关人员制定并刊刻字样规范,最著名的代表就是“开成石经”;二是系列字样书的涌现,其代表作为颜元孙的《干禄字书》。因此,尽管碑刻文字对当时社会通行文字的反映略为滞后,但本时期碑刻文字中的字形选择和规范依然能够传递出隋唐五代之际文字面貌的实际信息,这种由于教育制度而导致的整个社会对字样规范的推崇,已经影响到了隋唐五代石刻楷书的整体规范。

(二)各字位下异体数量的比较

我们首先对隋唐五代石刻楷书各个字位下的异体数量进行了统计,并参考六朝的同类数据,以此观察容易发生变异的一批汉字的共同特点。隋唐五代石刻楷书各字位异体数量如下:

异体数量 字位数量 各字位异体数量各字位字位数量1 1852 11 14 2 944 12 7 3 555 13 6 4 290 14 3 5 185 15 3 6 105 16 3 7 64 17 2 8 43 20 1 9 30 21 1 10 14 26 1

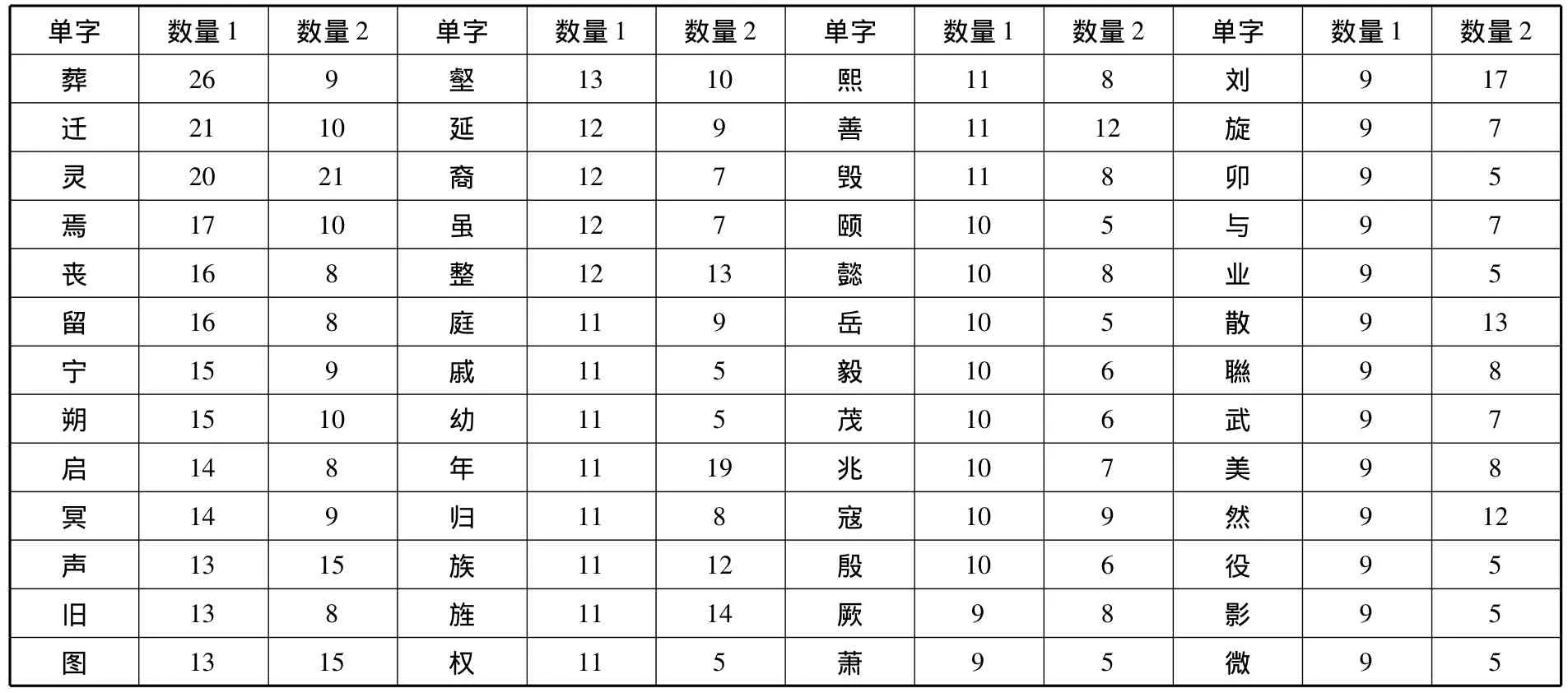

从这个表格可以看出,随着异体数量的增加,字位数量迅速递减。其中包含5个以上(含5个)异体的字位为482个,占全部字位的11.7%。我们将这482个字与六朝时期异体数量在5个以上(含5个)的字位作比较,共得到224个相同的字位,限于字数,本文仅列举前52例。①

单字 数量1 数量2 单字 数量1 数量2 单字 数量1 数量2 单字 数量1 数量2葬 26 9 壑 13 10 熙 11 8 刘9 17迁 21 10 延 12 9 善 11 12 旋9 7灵 20 21 裔 12 7 毁 11 8 卯9 5焉 17 10 虽 12 7 颐 10 5 与9 7丧 16 8 整 12 13 懿 10 8 业9 5留 16 8 庭 11 9 岳 10 5 散9 13宁 15 9 戚 11 5 毅 10 6 聮9 8朔 15 10 幼 11 5 茂 10 6 武9 7启 14 8 年 11 19 兆 10 7 美9 8冥 14 9 归 11 8 寇 10 9 然9 12声 13 15 族 11 12 殷 10 6 役9 5旧 13 8 旌 11 14 厥 9 8 影9 5图 13 15 权 11 5 萧 9 5 微9 5

虽然每个字位统领的字样各不相同,但是我们却可以从中观察到影响异体数量的相同因素:

第一,楷化过程中,影响汉字异体数量的一个重要因素是组成汉字的构件数量。楷化发展到一定阶段,笔画即作为基本构造单位,具备区别表意功能。构件数量越多,字形发生变化的机会就越多,因为组成汉字的每个构件都有发生变异的可能。假设一个汉字由4个不同的构件组成,每个构件都有一个变体的话,那么这个字就可以有16种异体,而且还没有将增减构件、构件移位计算在内。通过调查发现,从六朝到隋唐五代,异体字数量在5种以上(含5种)的汉字中,仅有兆、象、金等几个为独体,其余均有两个或两个以上的构件组成。

第二,楷化过程中,异体数量跟组成汉字的笔画数量基本上成正比。一个汉字的笔画数量越多,产生异体的机率就越大。因为在楷化阶段笔画虽然已经定型,但使用并不规范。在这224个字样数为5个以上(含5个)的字位中,笔画数在10画以上的占到了78%以上。

第三,出现的频率也是影响异体字的关键因素。我们虽然没有对全部字形进行字频统计,但通过各种异体数量的统计对此也有所发现。如“迁”,在六朝、隋唐五代时期的异体数量分别为21、10;“葬”,为26、9;“丧”,为16、8;“朔”,为15、10,均居于异体字数量的前列。这与石刻文献记载的内容密切相关。石刻中,数量最多的类型为墓志,墓志的内容从整体上一般分为两个部分,前半部分追溯墓主的生平,及其去世的时间。“迁”是在描述墓主职官升迁过程中必须要用到的字,至于“葬”、“丧”、“朔”则是记载墓主去世时反复用到的字。因此,这些在石刻中重复使用的字的异体形式比较多。

第四,历史的传承与积淀是影响本时期异体数量的一个重要因素。我们在隋唐五代石刻楷书中见到的同一字位的诸多变异形体绝大多数与六朝时期石刻楷书的异体有传承关系。在六朝石刻楷书中,异体字多的字位,到隋唐五代时期一仍其旧。如朔,在六朝石刻中有10种异体,到隋唐五代时期石刻楷书中,不仅这10种异体均被传承下来,另外还新增加了几种变异形体。

二、异体字形的比较

1.我们将两个时间段的石刻异体进行比较发现:隋唐五代石刻楷书异体字样共有9874个,与六朝相比,有1464个异体字样形体不同,仅占19%。通过进一步调查发现,这一部分存在形体差异的字样,绝大多数是由于书写原因所致,理据重组的字比较少见。这充分地证明隋唐五代石刻楷书异体字与六朝石刻楷书异体字之间存在着很大的传承性,即使是出现形体变异的字样,也基本上是在传承六朝时期形体变异的基础上进一步楷化的结果。

2.与六朝相比,隋唐五代时期的石刻楷书中还有一批最具有时代特征的变异形体,即“武周新字”。据历史记载,武则天自载初元年(公元689年)始创新字,至长安四年(公元704年)武帝卒而新字被废,16年间前后共改18字:天、地、日、月、星、年、人、国、君、臣、正、载、初、证、圣、授、曌[3]。其中,“曌”字为武则天专用字,石刻文字中并未出现。“地”的形体见于隋大业八年《李肃墓志》“地列封疆”作“埊”。这正好与《玉篇》相印证,《玉篇》:“埊,古‘地’字。”《类篇》谓唐武后作埊,非是。“月”字的两种形体均有出现:一种见于武周载初元年《陈平墓志》中;一种见于武周神龙三年《李修已墓志》中。其余几字在“武周新字”盛行时期产生的墓志中均有用例,如“天、君、日、星、载、初、年、正”等字的“武周新字”形体均见于武周载初元年《陈平墓志》中。“人”的形体见于武周神龙元年《李弘礼墓志》中。“臣”的形体见于武周天授二年《许君妻樊氏墓志》中。“圣”的形体见于武周圣历元年《孙文任墓志》中。“授、证”的形体见于武周证圣元年《许行本及妻崔氏合葬志》中。“国”的形体见于武周圣历元年《傅思谏墓志》中。

使用中的汉字会不断地发生变异,有的表现为渐变,有的则表现为突变。渐变是自然而然的,突变是人为强制的。通过渐变我们可以推寻文字的演变过程,通过突变我们可以观察文字的时代特征。例如产生于本时期的“武周新字”便是文字突变的直接体现。但是文字是社会约定俗成的,仅凭个人的力量是很难改变的,即使是强制推行使用,也只能昙花一现,稍纵即逝。“武后新字”即是如此,最终没有经受住历史的考验,被人们所淘汰。

三、字位主形的比较

从异体字的角度来讲,字位主形即是统领同一个字位下所有异体字字样的字形。任何一个时代的异体字都是应该加以规范的,当然,隋唐五代时期也不例外。隋唐五代石刻楷书中贮存的众多异体字样,如果不加以取舍而任其流传使用,势必会造成社会用字的混乱无序,严重妨碍文字社会职能的发挥。事实上,隋唐五代石刻楷书在使用的过程中就已经体现出了对有关异体的筛选趋势,反映出优胜劣汰的取舍原则,只要将隋唐五代与六朝的石刻楷书异体字字位主形做一比较,就不难发现楷书异体的选择标准及其优化原则。

(一)简易原则

钱玄同先生在《减省现行汉字笔画案》一文中曾经指出:“从龟甲、钟鼎、《说文》以来,时时发现笔画多的字,时时有人将它的笔画简省,殷周之古篆减为秦篆,秦篆减为汉隶,汉隶减为汉草,汉草减为晋唐之草;汉隶的体式变为楷书,楷书成为行书;宋元以来,又减省楷书,参取行草,变成一种简体,这都是最显著的简省笔画。而篆与篆,隶与隶,草与草,简体与简体,其中尚有繁简之不同。总而言之,数千年来,汉字的字体是时时刻刻在那儿被简省的。从殷周之古篆变到宋元之简体,时时刻刻向着简易的方面进行,可说是没有间断。”[4]

通过这段话我们不难看出汉字的发展是一个不断地由繁趋简的过程。汉字的这一特点是由它的社会功用决定的。汉字作为记录汉语的有效工具,实用性是它的首要条件。这种实用性的要求不仅导致了汉字的书体逐步向简化方向发展,而且在同一书体内部汉字的形体也逐渐向简单易写的方向发展。与六朝石刻楷书异体字主形相比,隋唐五代石刻楷书异体字主形更多地趋向于选择笔画较少,平面布局简明的字形。例如:

“京”,在六朝石刻楷书中异体字主形为“亰”,见于北魏《元愿平妻王氏墓志》“卒于京第”,中间增加一横笔。而在隋唐五代石刻楷书中异体字主形为“京”,见于唐贞观五年《唐故李寿墓志》“将定镐京”,中间的一横笔又被省掉。这个简化形体至今仍被使用。

还有一些字形为草书楷化的结果,已经与我们今天所见到的简化字的部分构件或者整字完全相同,在隋唐五代石刻楷书中虽然还没有占据为异体字主形的地位,但是已经初具规模。如,門作门、閻作阎等。构件“言”省减作“讠”,如,訓作训、訴作诉、詩作诗等。这些被简化的异体字字形在较长的时间内与未简化的字形同时被使用着。

(二)区别原则

楷化过程是一个漫长的发展过程,在这个过程中,人们在遵循约定俗成的前提下,本着简易字形、自由方便的原则做着各种各样的尝试,彻底地将隶书的笔意排除掉,进行一些构件与笔画的粘连、离析工作。楷书的笔画不能像古文字一样“随体诘屈”,其系统也相对比较简单,使得汉字的区别性大大降低,再加上一些文字书写者并不十分了解汉字的构造理据,这样就导致了大量构件或者整字混同现象的出现。文字的大量混同,势必会给使用者带来诸多不便,这样那些易于别异的形体自然就被越来越多的使用者使用而得以保存下来。例如:

“艹”作表义构件时,六朝石刻楷书中异体字主形为“□”,如北魏《元馗墓志》“有苗不秀”的“苗”;北魏《元昉墓志》“苔野流云”的“苔”。而在隋唐五代石刻楷书中异体字主形更多地选择“艹”,如隋大业九年《陈常墓志》“帝舜有虞之苗”的“苗”;唐大和五年《姚君妻李氏墓志》“秀色苔荣”之“苔”。

上述可以看出,区别原则是楷化过程中汉字字形规范所必须遵循的一个基本原则,即在尽可能少地增加构件或者笔画的前提下,将形近字形明显地区别开来。即在楷化过程中,规范的楷书字形应该是混同与别异的统一。

(三)表义原则

汉字是表义文字,汉字的这一属性要求保留的汉字字形尽量地维持汉字的表义性质。因此,随着楷书的逐步规范,文字使用者往往更倾向于选择那些构件完整、构意明确的字形。例如:

“召”,《说文》释形为“从口刀声”,是个义音组合字。“刀”为示音构件。六朝石刻楷书中异体字主形见于北魏《卢令媛墓志》“召充椒掖”。在这个字形中,构件“刀”省减作“丷”,失去了表音作用,整字变为半理据字。而在隋唐五代石刻楷书中异体字主形则选择“召”,见于唐大历十四年《吴延陵季子庙碑》“召力胜之戎”,恢复了原有的造字理据。

(四)系统性原则

在楷书字形优胜劣汰的过程中,文字的使用者时刻都在照顾着整个楷书文字的系统性,只有那些便于纳入文字系统中的字形才有可能被保留下来。从构件层面来看,尽可能地选择一些常用构件去构成汉字,尽量使一个汉字在单独成字时与充当构件时的写法保持一致,那些不一致的形态逐渐被舍弃。从笔画层面来看,那些与从上到下、从左到右的运笔方向相违背的笔画逐渐被淘汰,使所有汉字逐步纳入到由横、竖、撇、捺、提、折、点、钩八种基本笔画类型构成的笔画系统中。例如:

“柩”,《说文》释形为“从匚从木,久声”,构件“木”在隶变楷化的过程中,往往混同于“扌”。六朝石刻楷书中异体字主形见于东魏《元均及妻杜氏墓志》“迁祔神柩”。在这个字形中,“木”写作“扌”,其中的提笔不符合从左到右的运笔顺序,而且导致整字沦为半理据字。而在隋唐五代石刻楷书中异体字主形则选择字形“柩”,见于唐永徽六年《路基妻解氏墓志》“迁柩于邙山之阳”,恢复了构件“木”的形体,于是这个字形就被长期保留下来。

楷书由产生到发展成熟,其间出现了异体丛生的现象,六朝时期就是例证。到隋唐五代时期,楷化过程进一步加深,汉字的使用者在使用过程中自觉地遵循了上述这些基本原则,使得那些符合这些原则的字形经过筛选而保存下来。

[注 释]

①数量1,代表隋唐五代时期石刻楷书文献中各字位的异体数量;数量2,代表六朝时期石刻楷书文献中各字位的异体数量。

[1]郑婕.魏晋南北朝简牍文字研究[D].上海:华东师范大学,2007.

[2]华东师范大学中国文字研究与应用中心.六朝石刻楷书语科库、隋唐五代石刻楷书语科库[Z].2009.

[3]施安昌.武则天改字考[A].美术碑帖论集(第二编)[C].北京:紫禁城出版社,2002.

[4]钱玄同.钱玄同文集(第3卷)[M].北京:中国人民大学出版社,1999.